名古屋市瑞穂区【瓦葺き替え】屋根リフォームの秘訣:耐久性とデザインを両立する洋風平板瓦への葺き替え工事を徹底解説!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

屋根リフォームのプロが教える!洋風平板瓦の全貌と安心施工ガイド

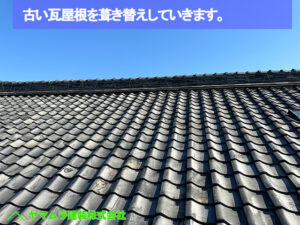

古い屋根からの大変身!洋風平板瓦で叶えるスタイリッシュな住まい

名古屋市瑞穂区にお住まいの皆様、前回のブログでは、劣化した屋根瓦を撤去し、その下にある野地板という屋根の下地材を新しい合板材でしっかりと補強する工程をご紹介しました。

野地板が新しくなったことで、まるで屋根全体が生まれ変わったようでしたね。

今回は、その頑丈に補強された屋根に、いよいよ新しい洋風平板瓦を施工していく様子を詳しくお伝えします!

洋風平板瓦は、その名前の通り、平らでシンプルな形が特徴です。モダンでスタイリッシュな見た目を演出してくれるので、和風の瓦屋根とは一味違った、洗練された雰囲気がお好みの方にぴったりです。

見た目の美しさだけでなく、雨や風、紫外線に強い耐久性(たいきゅうせい)や、雨水の侵入を防ぐ防水性(ぼうすいせい)にも優れており、大切なご自宅を長期間にわたって守ってくれます。

新しい瓦の施工は、ただ並べるだけではありません。

熟練の職人が一枚一枚、水平や垂直に細心の注意を払いながら丁寧に配置し、専用の金具や釘でしっかりと固定していきます。

瓦と瓦が適切に重なるように計算されているため、雨水が建物内部に浸入する心配もありません。まさに職人の技が光る瞬間です。

私たちヤマムラ建装は、名古屋市やその近郊で、お客様のご要望に合わせた最適な屋根材をご提案し、長年の経験で培った熟練の技術で丁寧に施工いたします。

もし雨漏りや屋根の老朽化にお悩みでしたら、デザイン性と機能性を兼ね備えた洋風平板瓦へのリフォームもぜひご検討ください。

美しく、そして安心できる屋根で、皆様の暮らしをサポートさせていただきます。

まずはお気軽にご相談くださいね!

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市瑞穂区【瓦葺き替え】築60年越えの瓦屋根も安心!名古屋市で選ぶ雨漏り対策と安全な屋根リフォーム!』

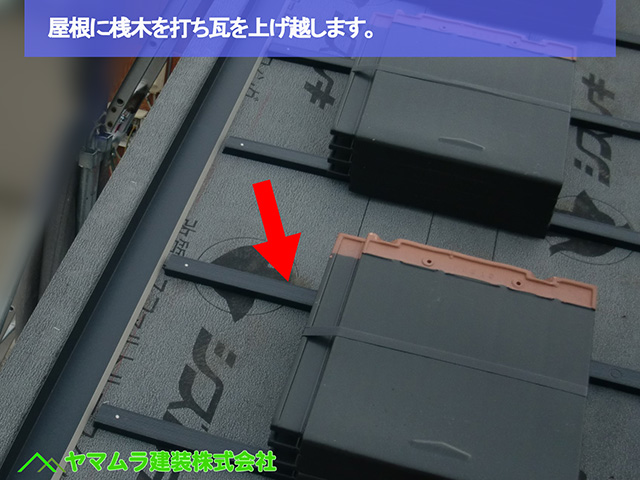

瓦を正確に配置!屋根の土台となる「桟木」設置の重要性

次に大切な工程となるのが、平らな瓦を正確に取り付けるための土台となる「桟木(さんぎ)」の設置です。

桟木とは、屋根に等間隔で横向きに取り付ける細長い木材のことで、瓦がずれないようにしっかりと固定するための、非常に重要な役割を担っています。

この桟木の取り付けには、ミリ単位の正確な寸法(すんぽう)が求められます。

私たちは、使用する平瓦の全長(例えば340mm)から約60mm以上を引いた間隔で、軒先(のきさき)(屋根の先端)から棟(むね)(屋根のてっぺん)まで精密に計測します。

そして、その正確な間隔で桟木を打ち込むための目印を、「墨打ち(すみうち)」という方法で行います。

墨打ちとは、建築現場で基準となる線を引くための伝統的な技術で、専用の道具を使って正確な位置に線を引くことで、瓦がまっすぐに美しく並ぶようにするのです。

この墨打ちの正確さが、屋根全体の仕上がりを大きく左右すると言っても過言ではありません。

屋根全体に桟木をしっかりと固定したら、いよいよ瓦の準備です。

通常、瓦は4枚一組で結束されており、これを事前に屋根の上まで運び上げておきます。

そして、実際に瓦を施工する際には、結束バンドをカットして一枚ずつ丁寧に手に取り、桟木に合わせて確実に固定していきます。

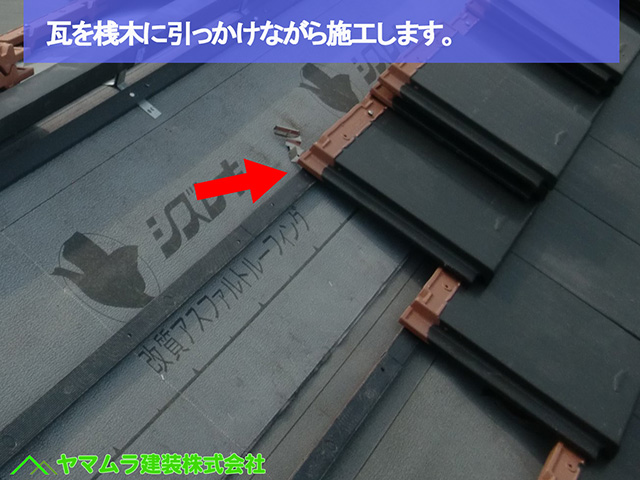

瓦の固定は「爪」と「釘穴」が決め手!強風に強い屋根の秘密

いよいよ新しい洋風平板瓦を屋根に葺いていく工程に入りますが、瓦が屋根にしっかりと固定される仕組みをご存知でしょうか?

そこには、瓦の裏側にある「爪(つめ)」と、下地の「桟木(さんぎ)」が重要な役割を担っています。

屋根瓦の裏側には、引っ掛けられるように小さな「爪」と呼ばれる部分があります。

この爪を、あらかじめ屋根に打ち付けておいた桟木に引っ掛けるようにして瓦を並べていきます。

桟木は、瓦の列を水平に保ち、ずれを防ぐための大切な木材です。

桟木が比較的幅広に作られているのは、ちょうど瓦の裏側にある釘穴(くぎあな)の位置に桟木が来るように設計されているからです。

この釘穴を利用して、瓦と桟木をビス釘(ビスくぎ)などでしっかりと固定することで、強風や地震などでも瓦が飛散したり、ずれたりするのを防ぎます。

ちなみに、今回使用しているのは樹脂製(じゅしせい)の桟木ですが、もちろん木製の桟木も一般的に使われています。

木製の桟木でも、瓦と瓦の間には雨水が入りにくいように隙間が確保されており、風通しが良い設計になっているため、通常は腐食することはほとんどありません。

ただし、もし瓦が破損してしまったり、ズレてしまったりして、そこから雨水が常に侵入するような状態が続くと、その水分が原因で桟木が腐食してしまう可能性はあります。

だからこそ、定期的な屋根の点検と、早期の修繕が大切なのです。

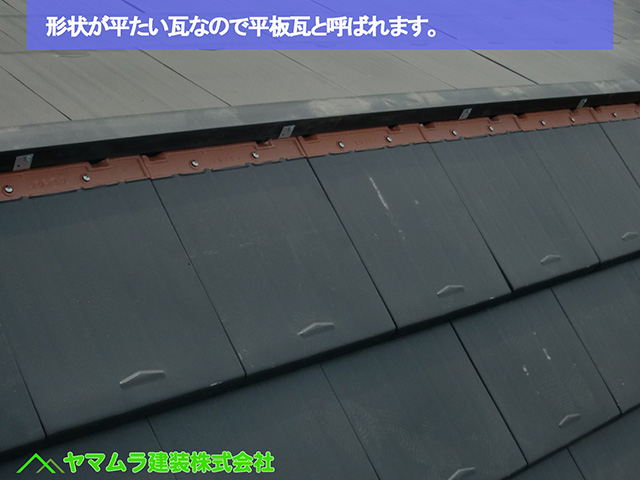

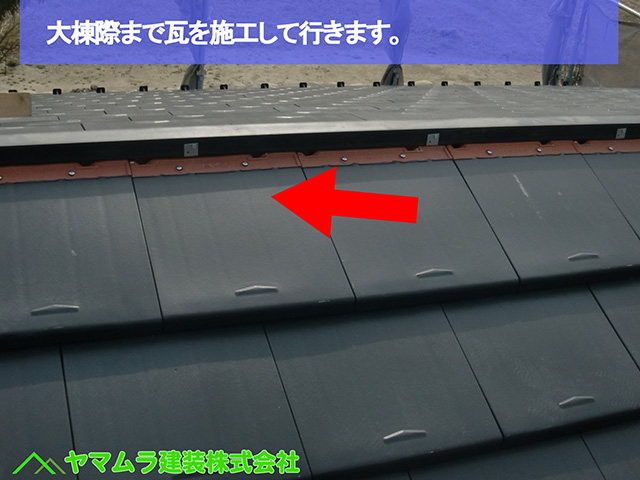

瓦の並べ方にも法則が!横葺きが特徴の洋風平板瓦

いよいよ屋根工事も佳境に入り、新しい洋風平板瓦を葺いていく段階をご紹介します。

この瓦は、正式には「フレンチ瓦(F形)」という種類に分類されますが、その平らでスタイリッシュな見た目から、一般的には「平板瓦(へいばんがわら)」という愛称で親しまれています。

全ての屋根瓦に共通することですが、施工は屋根の一番低い部分、つまり軒先から順に取り付けていきます。

これは、雨水が上から下へと流れる性質を利用し、瓦の重なりによって水が浸入しないようにするためです。

ここで、瓦の葺き方に少し違いがあるのをご存知でしょうか?

日本に古くからある日本瓦(和瓦)、別名「J形」と呼ばれるものや、地中海風のスパニッシュ瓦(S形)などは、基本的に屋根のてっぺんから軒先に向かって「縦に一列ずつ」葺いていくのが一般的です。

しかし、今回ご紹介している平板瓦や、軽量で人気のカラーベスト(コロニアルやクボタスレートなどの商品名があります)といった種類の屋根材は、軒先から棟(屋根のてっぺん)に向かって「横に一列ずつ」施工していくのが特徴です。

この横葺きの方法により、瓦一枚一枚がしっかりと噛み合い、美しい仕上がりと高い防水性を実現します。

一枚一枚丁寧に固定!美しさと頑丈さを両立する平板瓦の施工

新しい洋風平板瓦の施工は、軒先から丁寧に、そして確実に進めていきます。

屋根の美しさと耐久性を左右する、非常に大切な工程です。

平板瓦の施工は、まず屋根の先端部分から横一列に瓦を並べ、その列が終わったら次の上の段へ、という順序で進めていきます。

まるでブロックを積み重ねるように、一段ずつ着実に上へ向かって葺き上げていくイメージです。

この平板瓦の固定方法ですが、私たちは一枚の瓦につき一本の釘、またはビス釘を使って、下地の桟木にしっかりと打ち込んでいます。

瓦の重なりとこの確実な固定によって、強風や地震などの揺れにも負けない、頑丈な屋根が完成します。

見えない部分の固定ですが、ここを疎かにすると、瓦がずれたり、飛んだりする原因にもなりかねません。

だからこそ、熟練の職人が一枚一枚、心を込めて丁寧に固定していくのです。

こうして、一段ずつ瓦を上へと葺き進め、最終的には屋根の最も高い部分である棟際(むねぎわ)まで、全ての平板瓦を取り付けます。

この丁寧な手作業の積み重ねが、何十年とお客様のお住まいを守る、美しく丈夫な屋根を作り上げる秘訣です。

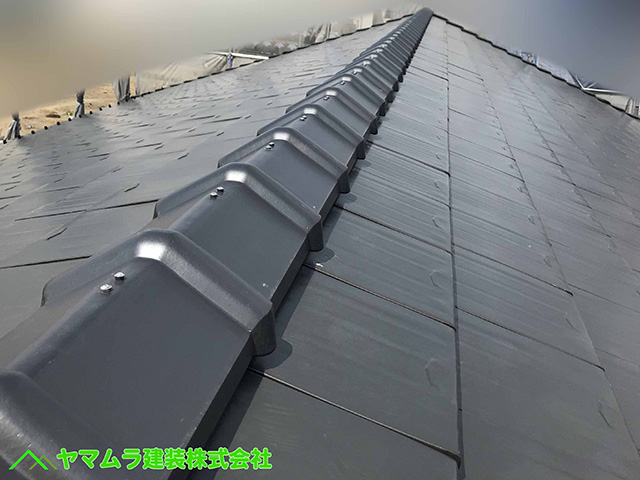

屋根の要「棟」を強固に!専用金物と棟冠瓦の重要性

屋根瓦の葺き上げが棟際まで進んだら、いよいよ屋根のてっぺん、つまり「棟(むね)」の仕上げに取り掛かります。

今回は、その棟に取り付ける棟冠瓦(むねかんがわら)を支えるための土台の設置方法についてご紹介しますね。

棟は屋根の中でも特に風雨の影響を受けやすい場所です。

そのため、頑丈な下地作りが不可欠です。

私たちはまず、強力棟(きょうりょくむね)と呼ばれる専用の金属製の金物を取り付けます。

これは、棟の土台をしっかりと固定するための重要な部材です。

この強力棟を、屋根の骨組みであるタルキ(垂木)という木材に、2本に1本の割合で固定釘を打ち込みながら、動かないようにしっかりと固定していきます。

こうすることで、強風が吹いても棟が飛ばされたり、ズレたりするのを防ぎ、屋根全体の耐久性を高めることができます。

棟全体に強力棟を取り付け終えたら、その上に棟冠瓦を乗せるための土台材を設置します。

強力棟の上端には釘穴が設けられているので、そこを利用して土台材を確実に固定していきます。

この土台材が、最終的に屋根の顔となる棟冠瓦を支え、雨水が浸入するのを防ぐ大切な役割を果たすのです。

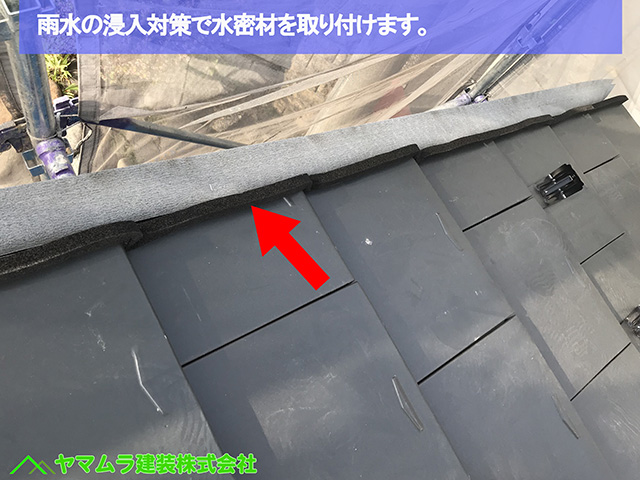

ケラバの防水対策も万全!水密材で隙間からの雨水侵入をブロック

屋根のケラバ部分、つまり屋根の妻側の端は、雨水対策において特に注意が必要な箇所です。

新しい洋風平板瓦を葺く際にも、この部分には細やかな工夫を施します。

ケラバの端に取り付けられている板を破風板と呼び、ここに接するケラバ袖の平瓦との間には、どうしてもごくわずかな隙間ができてしまいます。

しかしご安心ください。前回のブログでもご紹介したように、瓦の下にはしっかりとケラバ袖部の水流れ板金が設置されているため、この隙間から雨水が建物内部に浸入することはありません。

さらに私たちは、そのわずかな隙間からの雨水の浸入を二重に防ぐための対策も行います。

それが、建築材料の一つである水密材の施工です。

水密材とは、水を通さないように隙間を埋めるための材料で、この場合は柔軟性のある特殊な素材を使用します。

この水密材を、ケラバ破風板と平瓦の隙間付近に丁寧に貼り付け、雨水がその隙間に入り込まず、瓦の表面を伝ってスムーズに下へと流れていくように誘導します。

これにより、雨水が滞留するのを防ぎ、長期にわたる屋根の健全性を保つことができるのです。

昔とは違う!ケラバ袖瓦の固定は「ビス釘」が主流

ケラバ袖瓦は、屋根の端、つまり破風板に接する部分に取り付ける瓦のことです。

この瓦は、屋根の先端である軒先から順に、上段へと一枚ずつ丁寧に葺き上げていきます。

水密材(すいみつざい)をしっかりと覆い隠すように施工することで、雨水が内部に浸入するのを徹底的に防ぎます。

さて、このケラバ袖瓦の固定方法ですが、実は昔と今とでは主流の方法が大きく変わってきているのをご存知でしょうか?

約25年ほど前までは、太めの専用釘である「パッキン付きの金さ釘(かなさくぎ)」で固定するのが一般的でした。

しかし、この方法には大きな弱点がありました。

強風が吹くたびに、この釘を支点にして瓦がわずかに動いてしまい、その繰り返しで釘が少しずつ抜けてしまうことがあったのです。

まるでテコの原理のように、風の力が瓦を押し上げ、釘が緩んでしまう現象ですね。

近年の雨漏り調査や屋根点検の経験から、この釘の緩みが雨漏りの原因となるケースが少なくないことが判明してきました。

そのため、現在ではより抜けにくい構造の「パッキン付きのビス釘(ビスくぎ)」(スクリュー状の釘)で固定するのが一般的となっています。

ビス釘は、従来の釘よりも強力に木材に食い込むため、強風にも強く、瓦がずれにくく、雨漏りのリスクを大幅に減らすことができるのです。

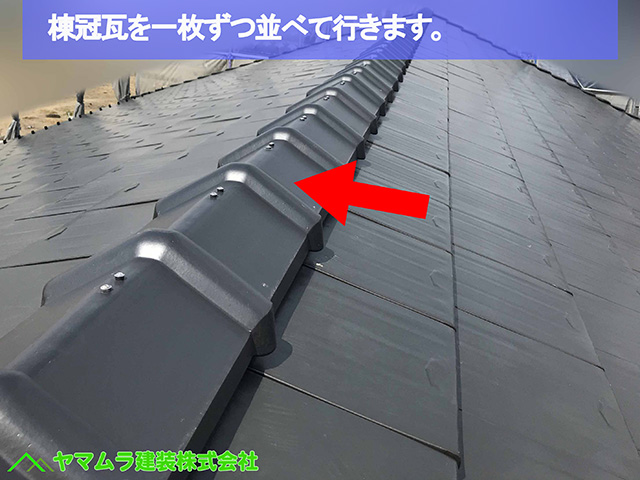

棟の仕上げは「南蛮漆喰」と「ビス釘」で完璧な防水

まずは、棟の土台材と、その下に葺かれている平板瓦(へいばんがわら)の間に「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を塗っていきます。

南蛮漆喰とは、瓦や漆喰を混ぜ合わせたような特性を持つ特殊な材料で、水に強く、粘り気があるのが特徴です。

この南蛮漆喰を丁寧に充填することで、雨水が棟の隙間から内部に侵入するのをしっかりと防ぎます。

まるで屋根の隙間を埋める防水パテのような役割を果たしてくれるんです。

南蛮漆喰で完璧な防水処理を施したら、その上に「棟冠瓦(むねかんがわら)」を一本ずつ慎重に取り付けていきます。

棟冠瓦は、棟の最上部を覆う瓦で、屋根の美観を整えるだけでなく、内部への雨水の侵入を最終的に防ぐ役割も担っています。

この棟冠瓦の固定も、非常に重要です。

私たちは、一本ずつ「パッキン付きのビス釘(ビスくぎ)」を使って、内部の土台材に向かってしっかりと打ち込んで固定します。

ビス釘は、従来の釘に比べて引き抜き強度が高く、強風や地震などの外部からの力にも非常に強いのが特徴です。

これにより、棟冠瓦がずれたり、飛ばされたりするのを防ぎ、屋根全体の耐久性を格段に向上させます。

屋根の「遊び」は地震対策!悪質な訪問販売業者にご注意を

屋根のケラバ袖瓦や棟冠瓦は、ビス釘でしっかりと固定されているからといって、全く動かないわけではないことをご存知でしょうか?

実は、ここには地震対策として、あえてわずかな「遊び(あそび)」が設けられているんです。

この「遊び」とは、地震、特に横揺れの際に瓦がわずかに動くことで、建物の揺れによる衝撃を吸収し、瓦の破損や脱落を防ぐためのものです。

これは、屋根工事のプロであれば誰もが知っている、ごく一般的な施工方法なんですよ。

真面目に屋根工事やリフォームを行っている業者なら、この「遊び」の重要性を理解しています。

しかし残念ながら、この屋根の「遊び」を悪用する悪質な訪問販売業者や悪徳業者が存在します。

彼らは、お客様の不安を煽るために、ケラバ袖瓦や棟冠瓦をわざと強く揺らして見せ、「この瓦はもう落ちそう」「こんな施工ではすぐに飛んでいってしまう」などと脅し、不要な工事を契約させようとします。

もし、そのような業者に不安を煽られても、すぐに心配する必要はほとんどありません。

ただし、悪質業者が去った後には、念のため必ずお近くの信頼できる屋根工事専門業者に屋根点検を依頼してください。

専門家が現在の屋根の状態を正確に診断し、本当に必要な補修やメンテナンスを見極めてくれます。

新しい屋根で安心を!お客様の笑顔が私たちの原動力です

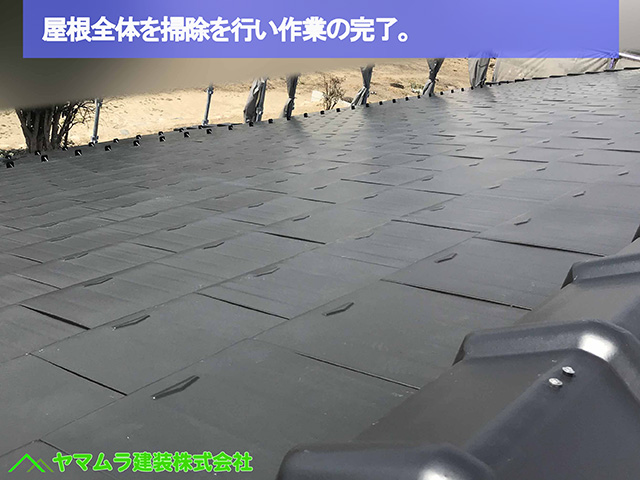

新しい平板瓦の施工が無事に完了し、いよいよ屋根のリフォームも最終段階です。

美しい屋根が姿を現し、現場には達成感と清々しい空気が漂います。

瓦の設置が終わり次第、私たちは屋根に使用した工具や余った材料などを、一つ残らず丁寧に屋根から降ろしていきます。

安全を確保し、お客様にご迷惑をおかけしないための大切な作業です。

そして、仕上げとして、ブロワー(強力な送風機)を使って屋根全体の掃除を行います。

瓦の隙間に入り込んだ細かなホコリや土、木くずなどを隅々まで吹き飛ばしていきます。

全ての作業が完了し、お客様に「屋根のリフォームが終わりました!」とお声がけした時のことです。

お客様は屋根を見上げて、その真新しい姿に「わぁ、すごくきれいになった!」と、本当に嬉しそうにしてくださいました。

その笑顔を見たとき、私たち職人も心から喜びを感じます。お客様の喜ぶ顔こそが、私たちにとって何よりの報酬です。

名古屋市で屋根の雨漏りや老朽化にお悩みでしたら、ぜひヤマムラ建装にご相談ください。

お客様の大切な住まいを、安心と美しさを兼ね備えた屋根で守るお手伝いをさせていただきます。

お客様の笑顔のために、私たちは常に最高の技術とサービスを提供することをお約束します。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

『【瓦葺き替え】名古屋市瑞穂区屋根リフォーム:安心を長持ちさせる「瓦葺き替え工事」の全工程!野地板合板 桟木 水流れ板金』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【瓦葺き替え】名古屋市瑞穂区 平板瓦への葺き替え工事で施工完了後にお客様にご協力いただきアンケート用紙の記入!』

ヤマムラ建装 株式会社では