writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

「部品がない」を言い訳にしない!廃盤の屋根材も職人のアイデアで美しく再生

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

台風並みの強風が吹き荒れた翌朝、自宅の屋根を見上げると、一番高い部分にある棟板金(むねばんきん)の一部が剥がれ、内部がむき出しになっている。

想像するだけでも不安になりますよね。

特に、雨水が侵入しやすい屋根の端、ケラバ袖(けらばそで)の頂点部分の被害は、深刻な雨漏りにつながる可能性があります。

今回の記事では、先日実際にあった台風被害による屋根修理の現場を例に、特に注意が必要な棟板金の剥がれとその対策について詳しくご紹介します。

修理の工程はもちろん、雨漏りの原因特定、そして再発を防ぐための重要なポイントまで、専門家が分かりやすく解説いたします。

屋根のトラブルは、時間が経てば経つほど被害が拡大し、修理費用もかさんでしまいます。

「もしかしてうちの屋根も…」と不安に感じている方も、ぜひ最後までお読みいただき、ご自宅の屋根の安全確認にお役立てください。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

先日、私たちの事務所に一本の電話が入りました。

受話器の向こうのお客様の声は、少し不安な様子でした。

「先日、台風みたいなものすごい風が吹いた後から、どうも屋根の様子がおかしいんです。見てもらうことはできますか?」とのお問い合わせでした。

詳しくお話を伺うと、屋根の頂上にある、細長い金属製の板、棟板金という部分が、一部剥がれて飛んでしまったようなのです。

特に気になったのは、被害が大きかった場所が、屋根の端っこ、ケラバ袖の頂点部分だったということでした。

ケラバ袖の頂点部分は、屋根の構造上、どうしても雨水が浸入しやすい、いわばウィークポイントになりやすい箇所です。

普段は何重にも重なった屋根材と、その上からしっかりと被せられた棟板金によって、雨水が内部に侵入するのを防いでいます。

しかし、今回の強風によって、その大切な棟板金が剥がれ落ちてしまったため、屋根の内部が直接雨に晒される、非常に危険な状態になっていました。

棟板金がなくなってしまうと、普段は雨水の侵入を防いでいる隙間が、文字通り開いた状態になってしまいます。

そこから雨水は、まるで蛇口から流れ出る水のように、容易に屋根裏へと浸入し、建物の内部を濡らしてしまうのです。

これが、多くの方が恐れる雨漏りの始まりです。

雨漏りを放置してしまうと、最初は小さなシミ程度かもしれませんが、徐々に建物の骨組みである木材を腐らせ、耐久性を著しく低下させてしまう可能性があります。

さらに、室内の壁や天井にまで被害が広がり、修理費用も嵩んでしまうなど、二次的な被害も懸念されます。

強風の後など、普段何気なく見過ごしている屋根の棟板金に、少しでも異変がないかを確認することは、雨漏りを未然に防ぐために、本当に重要な心がけです。

「もしかして、うちの屋根も大丈夫だろうか?」と少しでも不安に感じたら、迷わず専門の業者に相談することをおすすめします。

早期の点検と適切な処置が、お客様の大切な住まいを守るための、最も賢明な選択と言えるでしょう。

今回のケースも、お客様の早期のご連絡が、被害の拡大を防ぐ第一歩となりました。

建物の状況

| 築年数 | 築35年ほど |

| 工事費用 | 約30万円ほど |

| 施工期間 | 3日 |

| 建物種別 | 木造戸建て |

- 1. 「部品がない」を言い訳にしない!廃盤の屋根材も職人のアイデアで美しく再生

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 台風並みの強風被害からの屋根を守る!棟板金修理の全記録と対策

- 3. 飛散した理由でもある原因について

- 4. 屋根の頂点部分でもある大棟部の板金を修復します

- 5. 既存の棟の材料を取り剥がします

- 6. 樹脂製の貫材を取り付け棟板金を施工します

- 7. お客様に作業の完了をご報告

- 7.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 8. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 9. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 10. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

作業のビフォーアフター

台風並みの強風被害からの屋根を守る!棟板金修理の全記録と対策

台風並みの強風が吹き荒れた後、お客様から緊急のご連絡が入りました。

「屋根の一番上にある棟板金が一部、強風で飛ばされてしまったみたいなんです」。

詳しくお話を伺うと、特に被害が大きかったのは、屋根の端っこ、ケラバ袖の頂点部分とのこと。

現場に急行してみると、確かに棟板金が剥がれ落ち、屋根の内部がむき出しになっている状態でした。

このケラバ袖の頂点部分は、屋根の構造上、どうしても少し隙間ができやすい場所なんです。

普段は棟板金がしっかりとフタの役目を果たしているので、雨水が中に入り込む心配はありません。

ところが、今回のように棟板金がなくなってしまうと、むき出しになった隙間から雨水が簡単に侵入して、屋根裏へと流れ込んでしまいます。

これが、やっかいな雨漏りの原因になるんですね。

雨漏りをそのままにしておくと、建物の骨組みを腐らせたり、お部屋の壁や天井にシミを作ったりと、二次的な被害につながることもあります。

強風の後など、ご自宅の屋根の棟板金に異常がないか、ちょっと気にかけて確認することは、雨漏りを未然に防ぐためにとっても大切です。

「もしかして、うちの屋根も…?」と少しでも不安を感じたら、早めに専門業者に相談することをおすすめします。

飛散した理由でもある原因について

今回の強風で棟板金が飛んでしまった原因として考えられるのは、棟板金を固定するために打ち込まれていた釘の老朽化です。

長い年月の中で、屋根の揺れや気温の変化などが原因で、釘がだんだんと緩んで、最終的に抜け落ちてしまった可能性があります。

さらに、その背景には、棟板金を取り付ける際に使われた釘の頭部分の防水処理が十分でなかったことも考えられます。

棟板金は、横から釘を打ち込んで固定するんですが、この釘の頭にきちんと防水処理がされていないと、そこから雨水が少しずつ浸入し続けてしまうんです。

雨水が入り込むと、棟板金の内側にある木でできた土台がだんだん腐っていきます。

土台が腐ると、釘をしっかり保持力が弱まって、最終的には釘が抜けやすくなり、強風などの影響で棟板金が飛ばされてしまう、というわけです。

このように、棟板金の飛散は、ただ単に釘が古くなっただけでなく、最初の工事での防水処理の甘さが複雑に影響していることもあるんです。

適切な防水処理は、棟板金を長持ちさせるだけでなく、大切な雨漏りを防ぐための、本当に重要な工程と言えるでしょう。

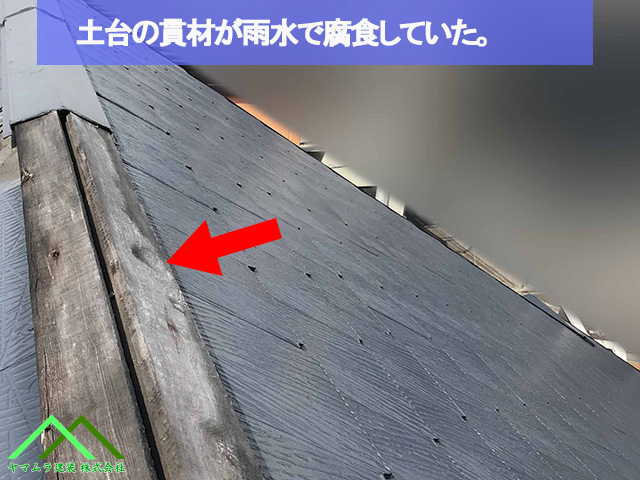

長年の雨水によって、木製の土台の両端がまるでスポンジのように水を吸い込んで腐っているのが、はっきりと分かりますよね。

ひどいところでは、パックリと割れてしまっている部分もあります。

強風で棟板金がバタバタと煽られた時、この腐食が原因で、まるで紙のように裂けてしまうこともあるんです。

特に、25年くらい前に多く使われていたカラーベストという屋根材に取り付けられた棟板金では、固定するための釘の防水処理が不十分な建物が多く見られます。

釘の頭から雨水が長年浸入し続けることで、土台の腐食がどんどん深刻になっていくんです。

「もしかして、うちの屋根も大丈夫かな?」と少しでも心配になった方は、ぜひ一度、お近くの屋根工事店や板金工事店などの専門業者に相談してみてください。

早めの点検が、大きなトラブルを未然に防ぐことにつながります。

弊社でも、一部の特殊な屋根を除いて、点検を承っています。

今回の強風では、棟板金と一緒に、大棟の端っこにあったスレート屋根材が一枚、剥がれてなくなっていました。

その部分からは、屋根の下にある防水シート(ルーフィング)がむき出しになっているのが確認できました。

この状態が続くと、雨水は直接防水シートに当たり、屋根の先端部分である軒先に向かって流れていきます。

その際に、屋根材と防水シートのほんのわずかな隙間から入り込み、屋根の内部へと染み込んでしまう可能性があります。

雨水の通り道には、屋根材を固定するための釘が打ち込まれています。

この釘の穴から雨水が屋根裏へとジワジワと染み込み、雨漏りの原因となる可能性が非常に高くなります。

このような雨漏りの危険性について、お客様に詳しくご説明いたしました。

「すぐに修理をした方が良いですよ」ということを強くお伝えし、現状に基づいたお見積もりを作成して、後日お届けにあがりました。

屋根のトラブルは、放っておくと被害がどんどん大きくなる恐れがあります。

屋根の頂点部分でもある大棟部の板金を修復します

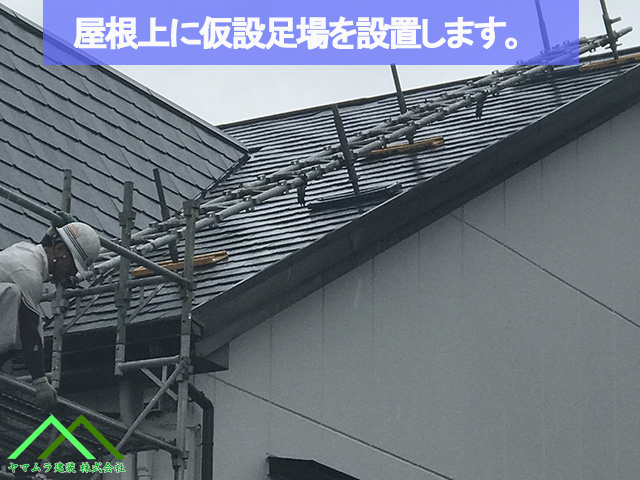

今回のお客様のお宅には、広々としたベランダがありましたので、屋根への上り下りのための足場を、このベランダを中心に設置させていただきました。

工事期間中、お客様が何度も家の中を通ってベランダに出入りするのは、結構なご負担になるかもしれません。

そこで、ベランダの外側に伸縮するハシゴを設置して、作業員が上り下りに使うようにしました。

こうすることで、お客様のプライベートな空間への影響を最小限に抑えることができます。

また、ハシゴを設置する際には、大切なベランダの手すりに傷がつかないように、厚手の保護シートでしっかりと覆いました。

このような細かい配慮も、お客様に安心して工事をお任せいただくために、とても重要なことだと考えています。

このように、私たちは現場の状況に合わせて臨機応変に対応し、お客様の快適な生活空間を守りながら、安全かつ効率的に作業を進めていくことを常に心がけています。

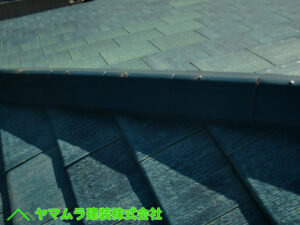

屋根の上での作業を安全に進めるために、まず最初に行うのが、屋根の一番高いところ、大棟までしっかりと移動できるように、仮設の足場を組み立てることです。

これによって、不安定な屋根の上でも、安心して作業に取り組むことができます。

足場の組み立てが終わったら、いよいよ修理作業の開始です。

その前に、屋根に運んだ材料や工具が誤って落ちてしまうのを防ぐために、簡単な養生シートを設置します。

これは、作業員の安全を守るだけでなく、地面にいる方や建物に二次的な被害を与えないための、重要な対策です。

屋根の上という不安定な場所での作業だからこそ、事前の準備と安全対策は絶対に欠かせません。

私たちは、一つ一つの工程を丁寧に、そして安全第一で作業を進めてまいります。

既存の棟の材料を取り剥がします

強風に耐えて残っていた棟板金ですが、その下にある土台は、長年の雨風によってかなり傷んでいました。

今回は、この傷んだ木製の貫材を、雨や腐食に強い新しい樹脂製の土台に交換する工事を行います。

まず、既存の棟板金を丁寧に全て取り外します。

これは、古くなった土台をスムーズに取り除くためです。

棟板金を外すと、腐食が進んだ木製の土台がむき出しになります。

このままでは、新しい棟板金をしっかりと固定することができないため、傷んだ土台を全て撤去していきます。

古い木製の土台を新しい樹脂製のものに交換することで、今後の腐食の心配を大幅に減らし、棟板金をしっかりと支える丈夫な土台を再び作り上げます。

屋根の寿命を長く保つためには、普段は見えない土台部分のメンテナンスが、実はとても大切なんです。

☞

傷んだ木製の土台を撤去した後、いよいよ飛ばされてしまった屋根材の交換作業に入ります。

今回、特に気を配ったのは、飛ばされた場所が家の正面という、とても目立つ部分だということです。

そこで、新しい屋根材を使うのではなく、屋根の裏側から既存の屋根材を一枚、慎重に取り外し、この正面の飛んだ場所に丁寧に差し込みます。

こうすることで、色合いも形も周りの屋根材と全く同じになるため、交換した部分がほとんど分からず、美しい仕上がりを保つことができるんです。

そして、裏側の取り外した部分には、新しい屋根材を取り付けます。

家の裏側は隣の家が建っているため、地面からは交換した新しい屋根材が見えることはありません。

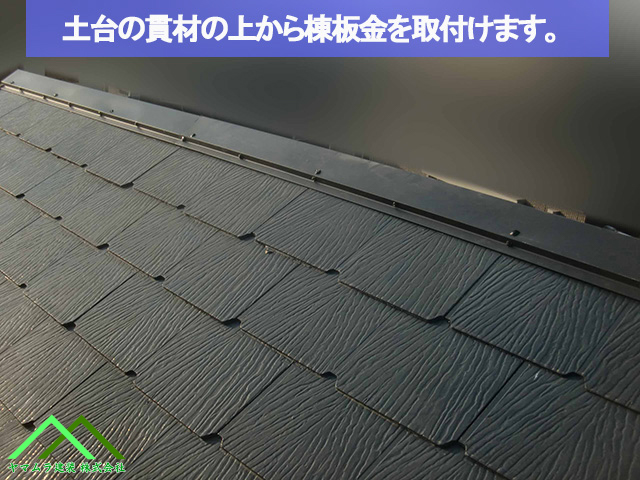

樹脂製の貫材を取り付け棟板金を施工します

腐食の心配がある木製の土台に代わって、新しく樹脂製の土台を屋根の一番大切な部分、大棟に取り付けていきます。

樹脂製の土台は、木と比べて雨水による腐食に非常に強く、長い間、建物をしっかりと守ってくれる頼りになる素材です。

取り付け方法としては、ビスというネジをしっかりと打ち込んで固定します。

これによって、台風のような強い風が吹いても、棟板金が飛ばされる心配を大きく減らすことができます。

ビスは、適切な間隔と深さで丁寧に打ち込み、土台と棟板金をしっかりと結びつけます。

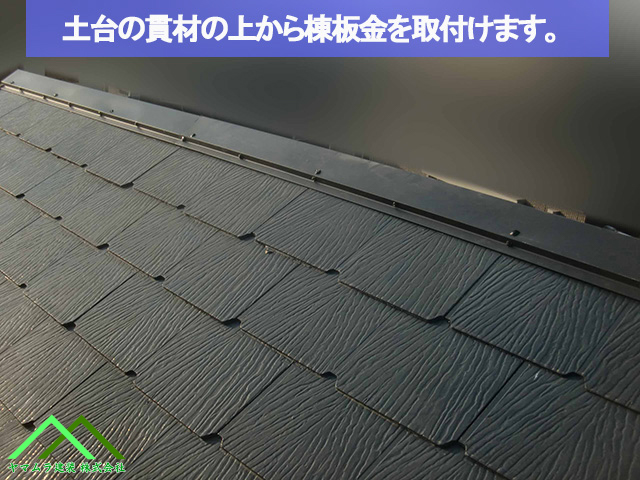

新しく取り付けた丈夫な樹脂製の土台の上に、いよいよ新しい棟板金を取り付けていきます。

棟板金は、屋根の一番高い部分を覆い、雨水が建物の中に入り込むのを防ぐ、とても重要な役割を担っています。

棟板金を固定するのにも、ビスをしっかりと打ち込みます。

適切な間隔で丁寧に固定することで、強風で飛ばされるリスクを最小限に抑えます。

さらに、雨水の浸入を徹底的に防ぐために、ビスの頭の部分には、コーキングボンドによる防水処理を施します。

このちょっとした工夫が、長い期間の雨漏り防止につながるんです。

このように、棟板金の取り付けは、土台との密着性を高め、しっかりと固定すること、そして、雨水の侵入経路を確実に塞ぐ防水処理を行うことが、何よりも大切です。

雨漏りの原因となっていたケラバ袖の頂点部分の隙間も、新しい棟板金でしっかりと覆うことができました。

これで、雨水が建物の中に侵入する心配はもうありません。

屋根の端の部分も丁寧に保護することで、耐久性がアップし、お客様の住まいをこれからも長く守り続けます。

棟板金の取り付けが終わったら、屋根の上に残っている工具や材料などを安全に地面に降ろします。

その後、作業した場所を簡単に掃除いたします。

お客様の大切な住まいを汚さないように、細心の注意を払い、後片付けもきちんと行います。

お客様に作業の完了をご報告

すべての作業が終わった後、お客様に直接お電話でご連絡し、工事完了のご報告をさせていただきました。

後日、作業中に撮影した写真をお持ちして、どのように棟板金が新しくなり、雨漏りの心配がなくなったのかを詳しくご説明いたしました。

以前、強風で棟板金が飛んでしまい、とてもご心配されていたお客様も、新しく綺麗になった屋根を見て、「本当に綺麗になって嬉しいです。これで安心して暮らせます」と、最高の笑顔でおっしゃってくださいました。

お客様の感謝の言葉と笑顔は、私たちにとって何よりの宝物です。

住まいの修理は、お客様の安心で快適な暮らしを守るために、とても大切なことです。

今回の工事を通して、お客様の長年の不安を解消し、末永い安心をお届けできたことを、私たちも心から嬉しく思っております。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

FAQ(工事に関するよくある質問)

なぜ「木」ではなく「樹脂」の下地を使うのですか?

従来の木製下地(貫板)は、雨水が浸入すると腐食し、釘が抜ける原因になります。樹脂製(タフモックなど)は水分を吸わず絶対に腐らないため、台風が来ても板金が飛散するリスクを劇的に下げることができます。

「パズル移設」とはどんな方法ですか?

破損した屋根材が廃盤で手に入らない場合、建物の裏側など目立たない場所から既存の屋根材を丁寧に取り外し、目立つ正面に移植する方法です。裏側には似た色の代替品を使用します。

足場は必ず必要ですか?

屋根の頂上(棟)の工事であり、安全確保と正確な施工のために必要です。今回は狭小地のため、ベランダを活用してコンパクトに足場を組みました。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください