【豊明市】雨漏り修理の原因は壁と屋根の隙間!内部の防水不備と板金劣化を補修!屋根瓦の復旧から釘頭のコーキング【屋根修理】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

豊明市の雨漏り修理!壁内部の防水不備と劣化した板金を完全補修

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

工事のきっかけ

「最近、雨が降ると店の中が濡れる。天井や壁にシミが広がってきた。」

愛知県豊明市で店舗を営むお客様から、そんな切実なご相談をいただいたのが、今回の工事の始まりでした。

早速、現地調査にお伺いし、店舗の内部を拝見しました。

そこには、天井や壁紙に雨水が染み出した跡が残っており、雨漏りが継続的に発生していることが分かります。

このシミの位置から、私たちは雨水の侵入経路を推測。

疑わしかったのは、店舗の「トタン壁」と、隣接する「平屋屋根」がぶつかる複雑な「取り合い」部分です。

安全を確認して屋根に登り、その箇所を調査すると、原因が判明しました。

壁と屋根の隙間で雨水を排水する「水流れ板金」が、長年の風雨で腐食・変形し、防水機能を失っていたのです。

しかし、衝撃的な事実はその内部にありました。

劣化した板金の裏側、つまりトタン壁の内部を確認したところ、現代では必須である「防水紙(ルーフィング)」が一切施工されていなかったのです。

これは、万が一雨水が侵入した際にそれを食い止める防衛ラインが無く、雨水が直接室内へ流れ落ちる「無防備な状態」だったことを意味します。

築年数が経過した建物では、当時の工法上、このように二次防水が省略されているケースがあり、非常に危険です。

原因が特定できた以上、劣化した板金を交換するだけでなく、この無防備な壁の内部に、根本的な防水処理をゼロから構築し直す修理が必要であると判断いたしました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築40年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど

施工期間・・・ 約2日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

豊明市で発生した店舗の雨漏り修理の全貌をご紹介します。

「天井にシミがある」というご相談から調査を開始したところ、原因はトタン壁と屋根の隙間にある「水流れ板金」の劣化でした。

しかし、さらに深刻だったのは、壁の内部に「防水紙」が一切ないという衝撃の事実です。

この記事では、雨漏りの原因調査から、古い屋根瓦や屋根土の撤去、そして最も重要な「防水紙」と「防水ロール材」を使った二重防水処理の方法。

板金に穴を開けない「吊り子工法」での板金設置、南蛮漆喰を使った屋根瓦の復旧、ガルバリウム鋼板の施工。

そして雨漏りの原因にもなる「NGなコーキング」を避けた正しい仕上げまで、プロの技術を徹底的に解説します。

見えない部分の修理こそが、建物の寿命を延ばす鍵です。

[toc]

豊明市の店舗雨漏り調査|室内の状況から原因箇所(トタン壁と屋根の取り合い)を特定

こんにちは、ヤマムラ建装株式会社です。いつも当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は、豊明市で店舗を営まれているお客様から「雨漏りしているので見てほしい」とご連絡をいただき、早速、現地調査へご訪問させていただきました。

まず、店舗内にお邪魔し、雨漏りの被害状況を詳しく確認(目視点検)いたしました。

天井や内壁には雨水が染みた跡が残っており、この室内の状況から、私たちは雨水の侵入経路を推測していきます。

その結果、店舗の外壁(トタン壁)の裏側と、平屋の屋根瓦が合わさる(取り合う)複雑な部分付近に、雨漏りの原因がありそうだと判断しました。

幸い、建物が平屋造りであったため、安全に脚立を設置し、すぐに屋根の上へ登って外部からの状況を確認することができました。

ここから、推測した原因箇所が本当に正しいか、プロの目で入念に調査を進めていきます。

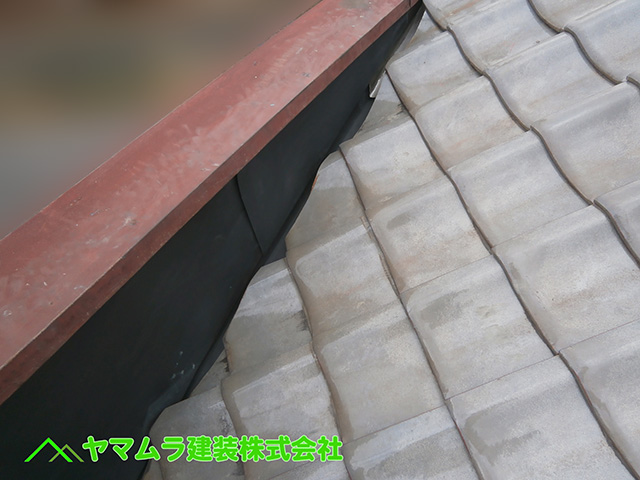

雨漏りの原因判明。外壁トタンと屋根の隙間、「水流れ板金」の経年劣化でした。

私たちが雨漏りの原因箇所として特定したのは、やはり「外壁のトタン壁」と「屋根」が合わさる(取り合う)部分でした。

このような建物の「際(きわ)」の部分は、構造的に雨水が集まりやすく、防水処理が非常に重要な箇所となります。

現場では、雨水を正しく排水するための「水流れ板金」という専門の部材が設置されていました。

この板金は、新築時から長年にわたり雨水を受け止め、適切に流す役割を果たしてくれていました。

しかし、今回の調査で、その水流れ板金自体が経年劣化によって腐食・変形し、破損気味になっていることを確認しました。

その結果、板金が本来の防水機能を失い、集まってきた雨水の一部を受け止めきれず、劣化した隙間から屋根裏(建物内部)へと回り込んでしまっていたのです。

これが、今回の雨漏りの直接的な原因であると断定しました。

雨漏り調査で判明した衝撃の事実。トタン壁の裏側に「防水紙」がありませんでした。

さらに詳しく原因を探るため、外壁トタンや劣化した水流れ板金の裏側(内部)を確認いたしました。

すると、私たちは非常に深刻な状態を発見しました。

なんと、万が一の雨水侵入に備えるための「防水紙(ルーフィング)」による防水養生が、壁の内部に一切行われていなかったのです。

これは、雨水が外壁材の裏側に回ってしまうと、それを食い止めるものが何も無く、ダイレクトに室内へ流れ落ちてしまう「無防備な状態」であったことを意味します。

お客様の建物は築年数がかなり経過していました。

もちろん、これが現在の新築工事であれば考えられないことですが、当時の建築工法や防水に対する考え方では、このように見えない部分の二次防水(防水紙など)が省略されてしまっているケースに遭遇することが、残念ながらあります。

今回の修理では、この無防備な状態を解消するため、現在の基準に沿った確実な防水処理を根本からやり直す必要があります。

雨漏り修理の第一歩。水流れ板金交換のための「屋根瓦」と「屋根土」の適切な撤去手順

雨漏りの原因となっていた経年劣化の「水流れ板金」を交換するために、まず行う「準備・解体作業」の様子をご紹介します。

最初に、劣化した水流れ板金の上から重なるように施工されている「屋根瓦」を、周辺から丁寧に取り外していきます。

この屋根瓦は、修理が完了した後に再び同じ場所へ戻す(再利用する)ため、一枚一枚割ったり傷つけたりしないよう慎重に扱います。

取り外した瓦は、安全な足場板などの上に、破損しないよう大切に保管します。

次に、屋根瓦の下に敷かれていた古い「屋根土」を撤去していきます。

この屋根土は再利用することができないため、すべて土嚢袋(どのうぶくろ)に詰め込み、適切に処理するために運び出します。

必要な範囲の屋根瓦と屋根土をすべて取り除いたら、最後にホウキなどで下地をきれいに清掃します。

この清掃作業が、次に続く新しい防水処理や板金工事の品質を高めるための重要な下準備となります。

雨漏り修理の重要工程|トタン壁を剥がし、壁内部に「ルーフィング防水紙」を施工

今回は、その続きの工程です。

劣化した水流れ板金は、屋根面だけでなく、外壁の内部にも深く関わっています。

そこで、水流れ板金を完全に取り外すために、その上から覆いかぶさるように施工されていた「壁立ち上がり部分のトタン壁」も、必要な範囲で一旦取り外していきます。

古いトタン壁を取り除くと、壁の内部(下地)が露出します。

以前の調査で判明した通り、この部分には適切な防水処理が施されていませんでした。

そこで、この露出した下地部分に、新しい防水層の要となる「ルーフィング(防水紙)」を隙間なく貼り込んでいきます。

特に雨水の侵入リスクが高い壁と屋根の取り合い部分ですので、継ぎ目からの漏水を防ぐため「一枚物」の防水紙を使用し、確実な防水処理を施します。

この見えない部分の施工こそが、雨漏りを根本から解決するために最も重要な作業です。

雨漏りを防ぐ二重防水|屋根と壁を繋ぐ「防水ロール材」の正しい施工法

雨漏り箇所の外壁内部に防水紙(ルーフィング)を立ち上げて施工しました。

今回はそれに加え、屋根面側の防水処理を行っていきます。

新しい水流れ板金を取り付ける前の非常に重要な「下準備」として、今度は屋根の下地面に、専用の「防水ロール材」を上から下まで隙間なく敷き詰めていきます。

そして、最も雨漏りのリスクが高い「壁と屋根の取り合い部分」では、この屋根面に敷いた防水ロール材の端を、壁側にL字型に折り曲げ、「立ち上がり部分」を作ります。

この立ち上がり部分を、先に施工した壁のルーフィング(防水紙)と適切に重ね合わせることで、二重の防水層を形成します。

これらの防水紙や防水ロール材を固定する際には、「ハンマータッカー」と呼ばれる建築用のホッチキスを使用し、下地に対して針を打ち込みながら、ズレたり捲れたりしないよう確実に固定していきます。

このように徹底した下地処理を行うことが、雨漏りの再発を防ぐ鍵となります。

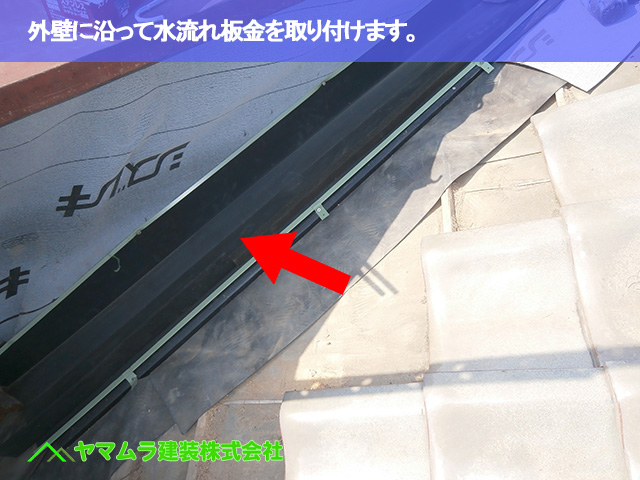

雨漏り修理の核心。水流れ板金の設置と「吊り子工法」による確実な固定

いよいよ新しい「水流れ板金」を取り付けていく、雨漏り修理の核心部分です。

まず、先に敷いておいた防水ロール材の上に「重ねる」ようにして、新しい水流れ板金を正確に設置していきます。

板金の固定には、プロの技術が必要です。私たちは「吊り子金具(つりこかなぐ)」と呼ばれる専用の固定金具を使用します。

この金具を水流れ板金の端にはめ込み、金具を引っ張りながら下地に釘を打ち込んで固定します。

この工法(吊り子工法)の最大の利点は、雨水が流れる板金本体に直接釘穴を開ける必要がないため、釘穴からの将来的な雨漏りリスクを無くせることです。

さらに、水流れ板金の先端部分(壁側)は、今回取り外さなかった既存のトタン壁の内側に「潜り込ませる」ように差し込みます。

この処理により、壁を伝う雨水も確実に水流れ板金へと誘導され、雨漏りの経路を完全に断ち切ることができます。

屋根瓦の復旧作業。高さ調整と固定に「南蛮漆喰」を使う理由

雨漏り修理工事も仕上げの段階に入ります。

工事の最初に取り外して大切に保管していた「屋根瓦」を、元の場所に戻していく「復旧作業」です。

しかし、ただ元に戻せば良いわけではありません。

今回修理していない既存の屋根瓦の下には、従来の「屋根土」が残っています。

一方で、修理箇所は屋根土を撤去して新しい板金を設置したため、そのまま瓦を戻すと既存の瓦と高さが合わなくなってしまいます。

そこで私たちは、この高さを調整し、さらに瓦を強力に固定するために「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という、漆喰とセメントなどが配合された専用の屋根材を使用します。

この南蛮漆喰を、高さが均一になるよう計算しながら瓦の下に入れ込み、取り外しておいた屋根瓦を一枚一枚、丁寧に元の位置へ取り付けていきます。

これにより、修理箇所と既存箇所の段差がなくなり、美しく強固な屋根が蘇ります。

ガルバリウム鋼板の外壁施工。最終防水は「釘頭のコーキング処理」

壁の下地には防水紙(ルーフィング)を施工しました。

今回は、その防水紙の上から「重ねる」ようにして、新しい外壁材である「ガルバリウム鋼板」の鉄板材を取り付けていきます。

施工の際は、板金材を一枚ずつ丁寧に重ね合わせながら、釘を打ち込んで壁下地にしっかりと固定していきます。

そして工事の最後には、固定のために打ち込んだ全ての「釘頭」に、コーキングボンドを隙間なく充填します。

この作業は、釘穴というわずかな隙間からの雨水侵入も防ぐための、非常に重要な最終防水処理となります。

屋根修理の仕上げ|瓦の固定と「雨漏りを防ぐ」コーキングの正しい知識

誠にありがとうございます。 雨漏り修理工事も、いよいよ最後の仕上げ工程です。

作業の最初に取り外しておいた屋根瓦を、元の場所へ丁寧に戻していきます。

瓦の内部は「南蛮漆喰」を充填することで、周囲の瓦との高さ調整と、強固な接着固定を行いました。

さらに、台風などの強風で瓦がズレないよう、瓦の表面(瓦同士が接する部分)にも「コーキングボンド」を塗布し、接着固定を強化します。

しかし、このコーキング作業には専門的な知識が必要です。

特に瓦の正面(下端)部分を、隙間なくすべてコーキングで塞いでしまうと、水の逃げ場がなくなり、逆に雨漏りの原因となってしまいます。

雨漏りを防ぐための正しい施工は、瓦の凹んだ部分(谷部)=「水の通り道」を絶対に塞がず、瓦の出っ張った部分(山部)のみにコーキングを塗布して固定することです。

水の流れを熟知したプロの技術で、お住まいをしっかりと守ります。

雨漏り修理の最終防水|隙間ゼロを目指す「釘頭」と「境界」のコーキング処理

まず、元々あった既存のトタン壁と、今回新しく取り付けたガルバリウム鋼板の鉄板材との「境界(取り合い)」部分に、コーキングボンドを隙間なく充填します。

異素材が接する部分は、雨水侵入のリスクが高いため、特に念入りに処理を行い、雨水の通り道を完全に遮断します。

また、先ほども少し触れましたが、ガルバリウム鋼板を固定するために打ち込んだ「釘頭」の処理も非常に重要です。

その釘頭ひとつひとつから雨水が染み込まないよう、釘頭全体をコーキングボンドで完全に埋めるように塗っていきます。

最後に、これで完了ではありません。

職人が再度、全体の最終点検を行います。他に少しでも雨水が入りそうな隙間や怪しい箇所がないかプロの目で厳しくチェックし、もし見つかれば、その場所も徹底してコーキングで防水処理を行います。

ここまで万全を期すことで、お客様に安心をお届けできると考えています。

雨漏り修理工事完了|最終清掃と、お客様への「写真付き」ご報告で安心をお届け

豊明市で進めてまいりました雨漏り修理工事も、いよいよ完了となります。

コーキングボンドを使い、雨漏り再発防止のための最終的な防水処理と補強工事がすべて完了しました。

その後、屋根の上で使用していた作業道具や材料をすべて安全に地上へ降ろします。

そして最後に、屋根全体をブロワー(強力な送風機)で丁寧に吹き掃除を行い、作業で出た細かなゴミやホコリをきれいに取り除きました。

全ての清掃作業が終わったところで、お客様に工事の完了をお伝えします。

その際、私たちは必ず「作業中に撮影した写真」を一緒にご覧いただきながら、どのような工程で工事を進めたのかを詳しくご説明させていただいております。

今回、雨漏りの直接的な原因となっていた「水流れ板金」が新しくなり、防水処理が万全になった様子を写真でご確認いただき、お客様も「これで安心して眠れます」と、ホッとされたご様子で大変喜んでくださいました。

お客様のそのお顔を拝見することが、私たちの何よりの励みです。

FAQ(よくある質問)

1.質問:昔の建物は防水紙が入っていないことが多いのですか?

回答:はい。築30年、40年といった建物では、現代のような二次防水の考え方が浸透しておらず、防水紙が施工されていないケースも時折見受けられます。

2.質問:修理した場所以外の瓦がズレることはありませんか?

回答:復旧時に南蛮漆喰でしっかりと固定し、周囲との高さを合わせますので、修理箇所が原因で他がズレる心配はありません。

3.質問:雨が降っている最中でも調査は可能ですか?

回答:安全上の理由から、激しい雨の日の屋根上調査は控えておりますが、室内の確認を行い、後日、天候が回復次第に外回りの調査へ伺います。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓