【知多市】雨漏りを防ぐ屋根カバー工法の全工程!カラーベストへの板金施工、軒先や棟の防水固定まで解説【屋根カバー工法】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

カラーベスト屋根をカバー工法で美しく再生!雨漏り・台風に強い板金施工と徹底した防水対策の記録

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

工事のきっかけ

ご自宅の屋根、特に「カラーベスト」と呼ばれるスレート屋根材が使われている場合、築年数の経過とともに深刻なリスクが潜んでいるかもしれません。

屋根材自体の色あせや割れも問題ですが、最も注意が必要なのは、屋根の頂上にある「棟板金」の内部です。

普段は目に見えない部分ですが、実は雨漏りの最大の原因となっているケースが非常に多いのです。

今回の工事でも、カバー工法を選択されましたが、まず既存の棟板金を撤去したところ、その下にある「土台材」が雨水を吸い込み、真っ黒に腐食していました。

これは決して稀なケースではありません。

原因は、棟板金を固定していた釘の隙間から、長年にわたり雨水がじわじわと浸入し続けていたことでした。

この状態を放置すると、土台材が腐って釘の固定力が失われ、大型台風の強風で棟板金が丸ごと飛散してしまう危険性がありました。

もし飛散すれば、そこから大量の雨水が浸入し、深刻な雨漏りを引き起こします。

恐ろしいのは、こうした屋根内部の腐食は、外から見ただけでは判断が難しいことです。

「うちはまだ大丈夫」と思っていても、気づかないうちに雨漏りのリスクが進行している可能性があります。

今回の屋根カバー工法は、こうした隠れた問題を根本から解決し、将来の雨漏りや台風被害の不安を解消するために行われたのです。

建物の状況

築年数 ・・・ 築50年ほど

工事費用・・・ 約350万円ほど

施工期間・・・ 約20日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

古いカラーベスト屋根のリフォームとして主流となった「屋根カバー工法」。

単に上から被せるだけの簡単な工事だと思われがちですが、実は雨漏りを防ぎ、屋根を長持ちさせるためには、見えない部分での非常に重要な「前準備」と「仕上げ」が欠かせません。

この記事では、カバー工法の一連の流れを徹底解説します。

なぜ古い「棟板金」を撤去する必要があるのか、その下に隠れていた「腐食した土台材」の危険性、そして雨漏りを防ぐ「防水紙」の専門的な施工方法。

さらには、軒先やケラバといった端部の「雨仕舞」から、新しい板金屋根材本体の確実な固定方法、雨漏りの急所となる棟の仕上げまで。

専門業者が行う丁寧な仕事の全貌をご紹介します。

[toc]

屋根カバー工法でも「棟板金」の撤去が必要な理由【雨漏りを防ぐ重要な前準備】

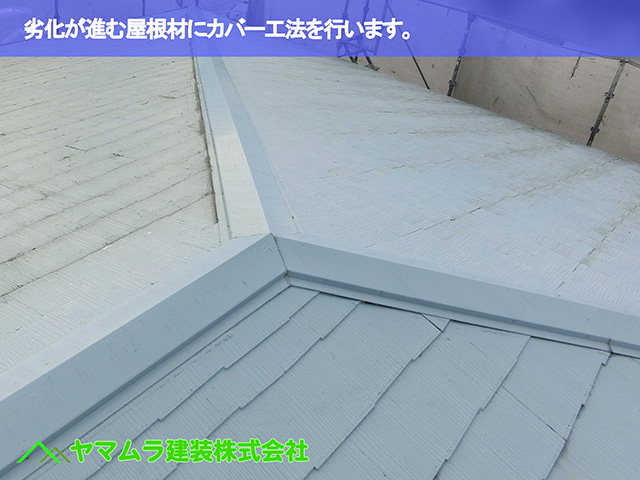

古いカラーベスト屋根の上から新しい屋根材を被せる「カバー工法」。

この工事を始めるにあたり、まずは非常に重要な「前準備」から行います。

最初に着手するのが、屋根の頂上部分(棟)に取り付けられている「棟板金(むねばんきん)」を全て取り外す作業です。

「カバー工法なのに、なぜここは剥がすの?」と疑問に思われるかもしれません。

稀に、既存の棟板金を残したまま施工できるケースもありますが、基本的には必ず撤去します。

理由の一つは「高さ」です。古い棟板金を残すと、その部分だけが不自然に高くなってしまいます。

そして、より重要な理由が「雨仕舞(あまじまい)」です。

新しい屋根材に合わせた新しい棟板金を施工する際、古い棟板金が残っていると寸法が干渉し、隙間が生まれます。

その隙間が雨水の浸入口となり、雨漏りの原因になりかねません。

今回の屋根は寄棟(よせむね)形状で、大棟(おおむね)や隅棟(すみむね)が多数ありましたが、将来の雨漏りリスクを確実に無くすため、全ての棟板金を丁寧に取り外しました。

台風で飛ぶ危険も!棟板金の下に隠れた「腐食した土台材」と雨漏りの原因

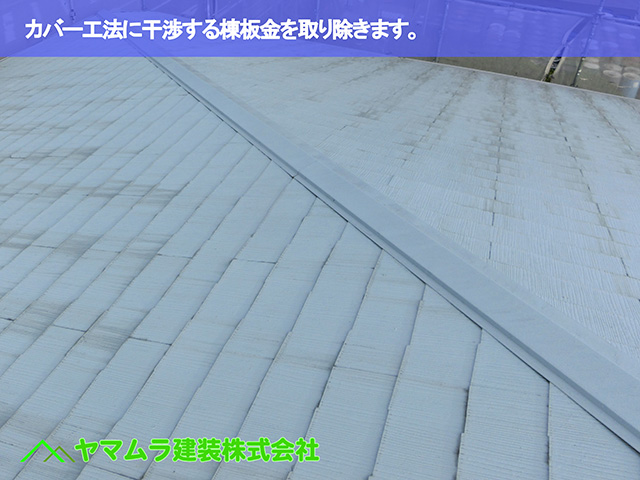

屋根カバー工法の下準備として、古い棟板金(むねばんきん)を撤去しました。

すると、その内部に隠れていた下地である「土台材」が姿を現しました。

この土台材は、棟板金を固定する釘の打ち先であり、高さや幅を調整する重要な役割を持っています。

しかし、確認すると雨水を吸って真っ黒に変色し、腐食してカビが生じている状態でした。

原因は、土台材を固定していた釘の頭に、新築時の防水処理(コーキング)がされていなかったことです。

長年、その釘穴から雨水が浸入し続けていたのです。

ここまで腐食すると釘が全く効かなくなっているため、もし大型台風の強風が吹いていたら、棟板金が釘ごと引き抜かれて飛散していたかもしれません。

カバー工法を行う前に、こうした隠れた雨漏りのリスクも根本から取り除いていきます。

屋根カバー工法の重要部材!軒先に取り付ける「水返し板金」の役割

屋根カバー工法の下準備を進めています。

古い棟板金などを撤去した後、次は屋根の先端部分である「軒先(のきさき)」に、カバー工法専用の「水返し板金(みずがえしばんきん)」を取り付けます。

(「軒先板金」や「唐草」とも呼ばれる部材です)

この部材には、非常に重要な役割が二つあります。

一つは、その名の通り「水返し」の機能です。

屋根を伝ってきた雨水が、軒の裏側に回り込んでしまうのを防ぎ、真下にある雨樋(あまどい)へと正しく誘導します。

もう一つは、新しく施工する板金屋根材の一列目を強固に引っ掛ける「掴み(つかみ)」の役割です。

これにより、台風などの強風で屋根が煽られるのを防ぎます。

今回の屋根は寄棟(よせむね)形状で、四方すべてに軒先があるため、屋根の全周にわたってこの重要な板金を丁寧に取り付けていきます。

屋根カバー工法の「一工夫」。固いカラーベストに防水紙を固定する方法

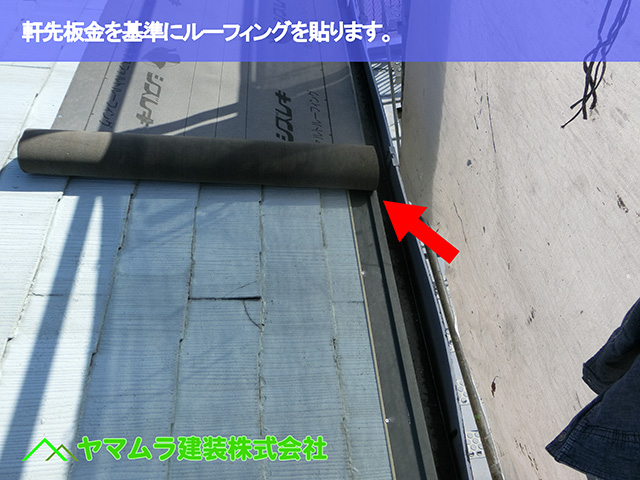

屋根カバー工法の重要な防水工程、防水紙(ルーフィング)の敷設作業です。

まず、屋根の先端である軒先(のきさき)に、先日取り付けた「水返し板金」の上から重ねるようにルーフィングを貼り始めます。

今回の下地は、新築時のような木材の野地板(のじいた)ではありません。

既存の硬い「カラーベスト」屋根材そのものです。

そのため、ハンマータッカー(建築用ホッチキス)では針が刺さらず、防水紙を固定できません。

そこで、板金の端材を小さくカットした「押さえ金具」を使い、防水紙の上から釘で打ち込んで固定します。

カラーベストは非常に硬い材質ですが、釘であれば確実に打ち込むことができます。

この板金片がワッシャーの役割を果たし、釘の頭で防水紙が破れるのを防ぎ、強風などで煽られないよう、確実に固定していきます。

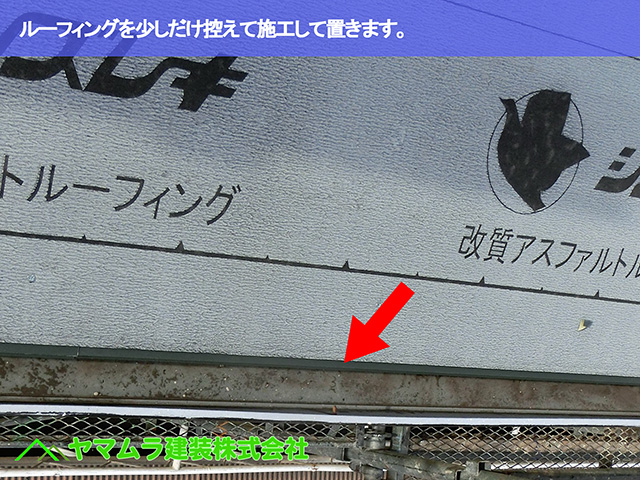

防水紙をあえて短く?屋根カバー工法の強度を高める軒先の「一手間」

屋根の防水紙(ルーフィング)を敷設する際、屋根の先端である「軒先(のきさき)」部分の施工には、専門的な「一手間」が加えられています。

実は、軒先の一段目の防水紙は、先端ピッタリに貼るのではなく、あえて少しだけ「引いて(短くして)」施工しています。

「防水紙なのに、短くして雨漏りしないの?」とご不安に思われるかもしれませんが、これこそが金属屋根カバー工法の強度と防水性を最大限に高めるための重要なポイントなのです。

理由は、先に設置した「水返し板金(軒先板金)」の形状にあります。

この板金は、この後で施工する新しい板金屋根材本体の先端を、「引っ掛け」て「加締める(かしめる=しっかり掴み込ませる)」ための重要な役割を持っています。

もし防水紙を先端まで貼ってしまうと、屋根材を引っ掛ける際に防水紙が間に巻き込まれてしまいます。

すると、金属同士がしっかりとかみ合わず、固定が不十分になります。

その結果、台風などの強風で屋根が煽られたり、ズレたりする原因になってしまうのです。

屋根材が持つ本来の固定力(耐風性能)を発揮させるため、あえて「掴み代(つかみしろ)」を邪魔しない位置で防水紙を止める。

これは手抜きではなく、屋根の性能を熟知した専門業者だからこその施工方法です。

雨漏りを許さない!屋根の端「ケラバ」の二重固定と防水処理

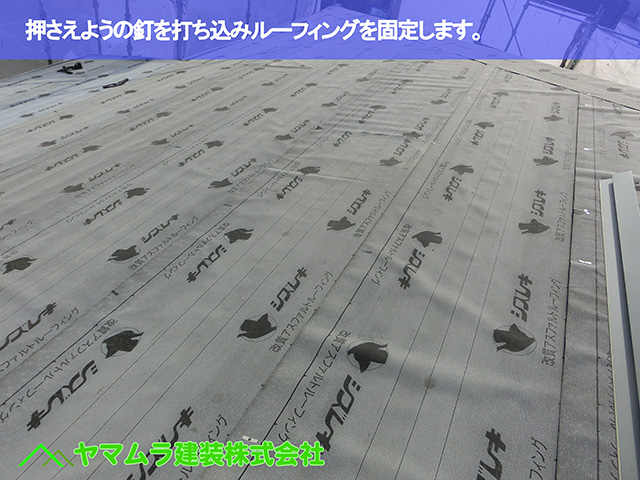

屋根全体の防水紙(ルーフィング)の敷設が完了しました。

次に取り掛かるのが、屋根の「端」にあたる「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」です。

ここに、ケラバ専用の「水流れ板金」を取り付けます。

この作業は、必ず防水紙を貼った後に行います。

この板金は、屋根の意匠性(デザイン)を高めると同時に、屋根の側面(端)からの雨水の浸入をシャットアウトする、雨仕舞(あまじまい)の非常に重要な役割を担っています。

固定方法も万全を期します。

屋根面側は「吊り子(つりこ)」と呼ばれる専用金具を使い、板金を強く引っ張りながら固定します。

さらに外側からも釘で固定し、その釘の頭(釘頭)一つひとつにコーキングボンドを塗布して、わずかな隙間からの雨漏りも防ぎます。

屋根カバー工法!ビス(釘)が隠れる「雨仕舞」の仕組みと施工方法

屋根全体への防水紙(ルーフィング)の敷設が完了し、いよいよ新しい板金屋根材本体の施工に入ります。

防水紙の上に重ねるように、屋根材を軒先(下)から棟(上)に向かって一枚ずつ丁寧に取り付けていきます。

屋根材の上部には、ビス(釘)を打ち込むための専用のスペースが設けられています。

一枚の屋根材に対し、複数本のビスをこのスペースに打ち込み、下地(古いカラーベスト)まで貫通させて強固に固定します。

ここが屋根の防水性を高める重要なポイントです。

このビスを打った固定部分は、次に施工する「上段の屋根材」が上に重なることで、完全に隠れてしまいます。

つまり、屋根材を固定しているビスが、完成後には一切表面に露出せず、直接雨水にさらされることがありません。

これにより、ビス穴からの雨水の浸入を確実に防ぎ、長期にわたって雨漏りさせないための優れた構造となっているのです。

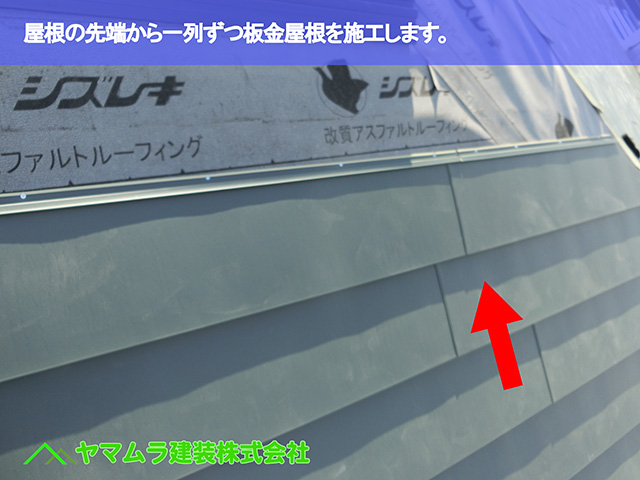

屋根工事の鉄則!軒先から棟へ、雨漏りを防ぐ「下から上へ」の施工順序

いよいよ、新しい板金屋根材本体の施工が始まりました。

屋根工事には、雨漏りを絶対にさせないための「鉄則」があります。

それは「軒先(下)から棟(上)へ」と順番に葺いていくことです。

まず、屋根の先端である軒先部分に一段目を横一列に取り付けます。

次に、その一段目の屋根材に「重ねる」ようにして、二段目を施工していきます。

この作業を一段ずつ、屋根の頂上である棟(むね)に向かって繰り返していきます。

この「下から重ねる」順序を守ることで、屋根材の継ぎ目に雨水が入ることなく、水が上から下へとスムーズに流れ落ちるのです。

当たり前のことですが、この基本を忠実に守ることが、長期にわたり家を守る防水性の高い屋根づくりに繋がります。

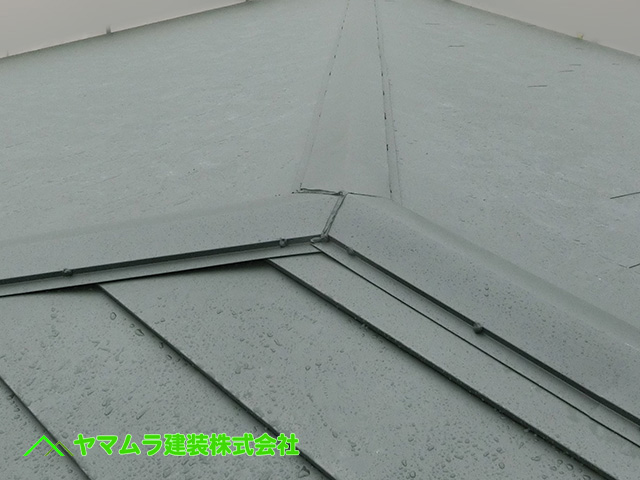

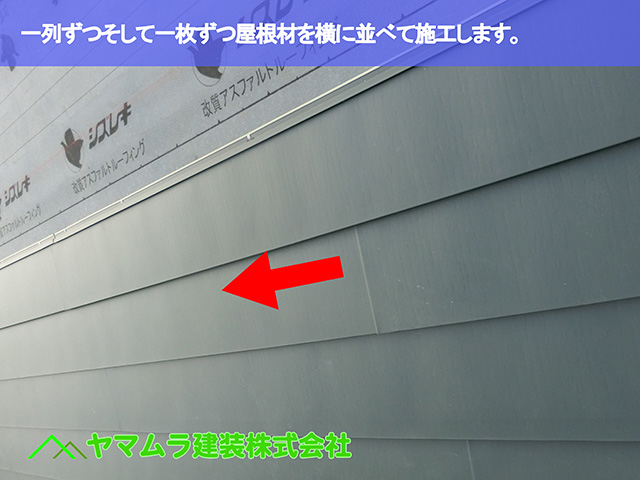

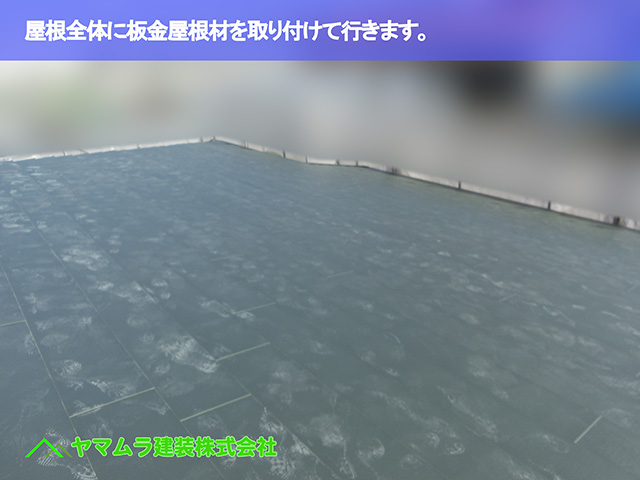

屋根カバー工法・本体施工!軒先から棟へ、一面ずつ確実に葺き上げ

屋根カバー工法の中心作業である、新しい板金屋根材本体の施工を進めています。

屋根工事の鉄則は「軒先(のきさき:屋根の先端)」から「棟(むね:屋根の頂点)」に向かって、下から上へと順番に葺き上げることです。

一段ずつ丁寧に屋根材を重ねて固定し、屋根の頂上部分まで施工していきます。

この順序を守ることで、屋根材の継ぎ目に雨水が入り込むことなく、水がスムーズに流れ落ちる仕組みが完成します。

今回の屋根は複数の面(屋根面)で構成されていましたが、その一面一面を確実・丁寧に取り付け、屋根全体が新しい板金屋根材で美しく覆われました。

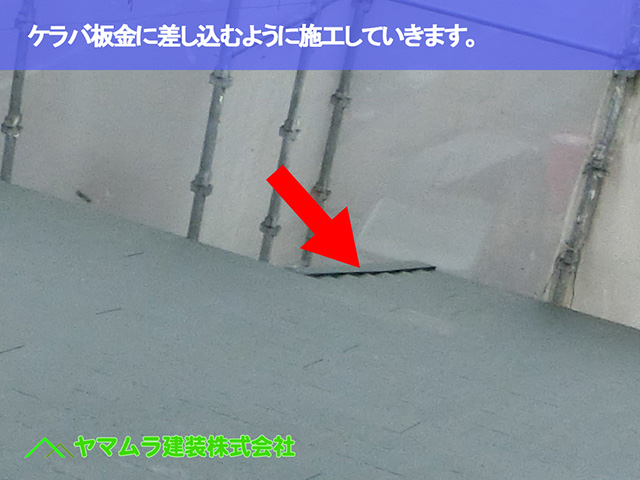

職人技が光る屋根の「ケラバ」。板金屋根材の加工と雨仕舞

屋根カバー工法の本体工事、新しい板金屋根材の葺き上げ作業を進めています。

特に技術が必要となるのが、屋根の端にあたる「ケラバ(袖部)」の納め(おさめ)です。

前準備の段階で、このケラバ部には専用の「水流れ板金」を既に取り付けてあります。

屋根材を軒先から一段ずつ葺き上げるたびに、その端(はし)を「水流れ板金」の形状と寸法に合わせ、現場で正確に切断加工します。

そして、加工した屋根材の端を、水流れ板金の隙間に奥までしっかりと差し込んでいきます。

この地道な作業を屋根の端全体で繰り返すことが、側面からの雨水の浸入を許さない、完璧な雨仕舞(あまじまい)に繋がるのです。

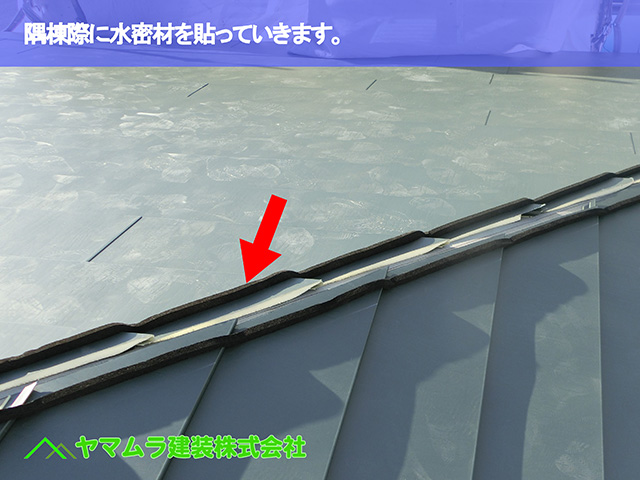

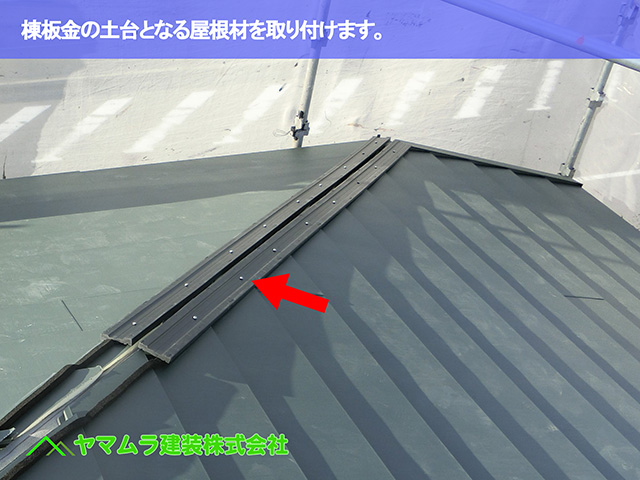

屋根カバー工法の「棟」仕上げ。水密材と土台材で雨漏りを二重ブロック

屋根カバー工法の本体工事、板金屋根材を屋根の頂上(棟際)まで葺き上げました。

ここからが雨仕舞の最重要ポイント、「棟(むね)」の仕上げ作業に入ります。

まず、棟の隙間からの雨水の浸入を防ぐため、「水密材」という専用部材を板金屋根材の表面に強力な粘着テープで隙間なく貼り付けます。

次に、この水密材の上から重ねるように、棟板金(むねばんきん)の骨組みとなる「土台材」を設置します。

この土台材は、屋根の構造部分である「隅木(すみぎ)」までしっかりと届く長いビス(釘)を使用し、土台材一本あたり6本から8本ものビスをこまめに打ち込むことで、台風などの強風でも絶対に飛ばないよう強固に固定していきます。

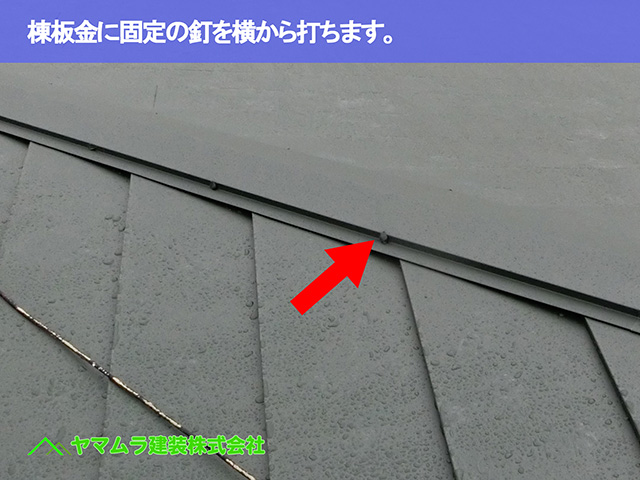

屋根カバー工法最終仕上げ!棟板金の「二重防水処理」で雨漏りを防ぐ

屋根カバー工法の最終仕上げ、いよいよ「棟板金(むねばんきん)」の取り付けです。

先ほど設置した強固な土台材(どだいざい)に、新しい棟板金を被せていきます。

棟板金は一本が約1.8mのため、複数本を重ねて(接続して)棟の頂点まで施工していきます。

ここで重要なのが、板金同士の「継ぎ目(接続部分)」の処理です。

雨水が絶対に入り込まないよう、重なる部分の内側にコーキングボンドを隙間なく塗布し、接着と防水を同時に行います。

棟全体に板金を被せたら、次はその横側から土台材に向かって固定釘を打ち込み、強風でも飛ばないよう確実に固定します。

しかし、作業はこれで終わりではありません。

最後に、打ち込んだ「釘の頭(釘頭)」一つひとつに、コーキングボンドを塗って防水処理を行います。

このわずかな隙間も見逃さない丁寧な処理こそが、釘穴からの雨水の浸入を防ぎ、屋根全体の寿命を延ばすための最も重要な工程なのです。

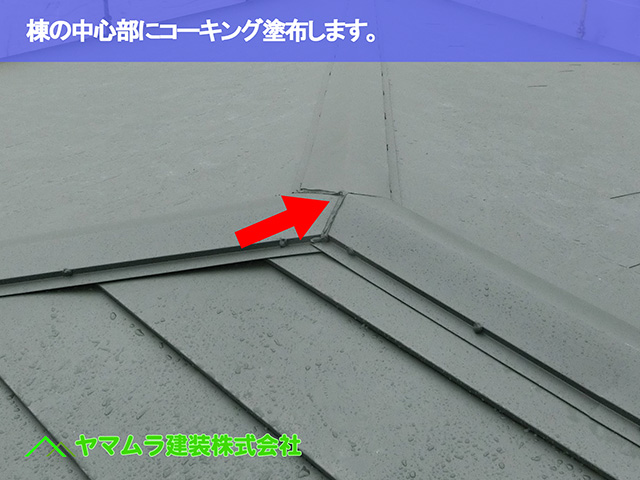

屋根で最も複雑な「棟の合流部」。職人技の板金加工と雨仕舞

屋根工事の最終仕上げ、棟板金(むねばんきん)の設置です。

今回の屋根は「寄棟(よせむね)」形状だったため、屋根の頂上部分で、複数の棟(大棟や隅棟)が合流する複雑な箇所がありました。

この「棟の合流部」は、屋根の形状で最も雨水が集中しやすく、雨漏りの最大の弱点(急所)となりやすい場所です。

そのため、施工には高度な技術が求められます。

弊社の職人が、現場で棟板金をその場の形状に合わせて正確に切断・加工し、パズルのように隙間なく組み上げます。

そして、板金同士のわずかな継ぎ目や接合部にコーキングボンドを内部までしっかりと充填し、接着固定すると同時に完璧な雨仕舞(あまじまい)を施しました。

こうした見えない部分の丁寧な作業が、屋根全体の耐久性を支えます。

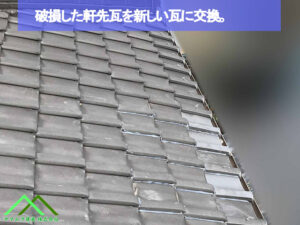

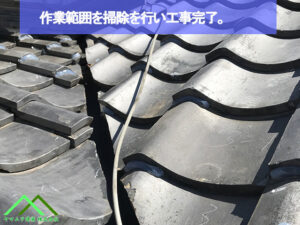

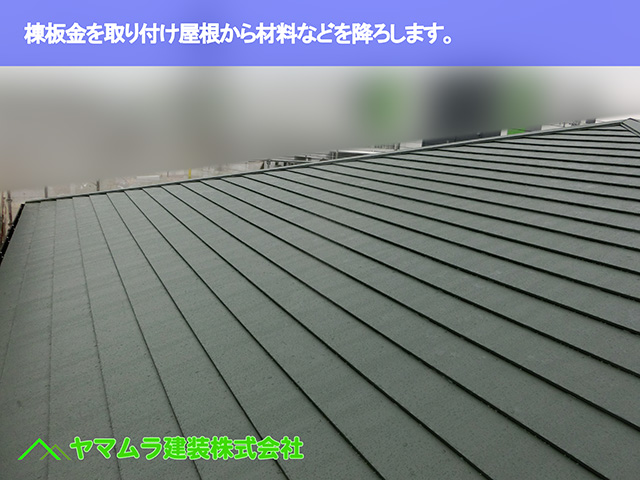

屋根カバー工法、ついに完工!徹底清掃と写真報告でお引き渡し

屋根の最終仕上げである棟板金(むねばんきん)の取り付けが完了し、これにて屋根カバー工法の全工程が終了いたしました。

まず、屋根の上に上げていた作業道具や材料、端材などをすべて安全に地上へ降ろします。

屋根に何も残っていない状態にしてから、ブロワー(送風機)を使い、屋根全体を隅々まで清掃いたしました。

清掃完了後、お客様に工事の完工をご報告します。

弊社では、お客様が見ることのできない屋根の上の作業も、工程ごとにすべて写真に記録しております。

その写真をお客様にお見せしながら、どのような手順で作業を進めたかを丁寧にご説明させていただきました。

光沢のある美しい板金屋根に生まれ変わり、「とても綺麗になった」とお客様にも大変喜んでいただくことができました。

FAQ(よくある質問)

1.質問:カバー工法の工事中、雨漏りの心配はありませんか?

回答:はい、ご安心ください。

既存の屋根を残したまま、その日のうちに防水紙まで敷設するため、工事中に家の中が濡れるリスクは極めて低いです。

2.質問:防水紙を軒先で少し短くするのはなぜですか?

回答:板金屋根材の先端を、土台の金具にしっかり「掴み込ませる」ためです。

板金同士が直接噛み合うことで、台風でも剥がれない強い屋根になります。

3.質問:どのような保証がありますか?

回答:施工中の各工程を写真で記録し、完工時にすべてお見せしています。

確実な施工の証として、自信を持って引き渡しを行っております。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓