【名古屋市緑区】南蛮漆喰と最新の固定技術で鬼瓦や大棟を地震から守る安心の瓦工事を現場から詳しく報告【葺き替え】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市緑区の歴史を刻む山車殿が完成!南蛮漆喰と強固な固定技術で生まれ変わった和瓦の屋根

名古屋市緑区の神社にて進めていた「山車殿」の屋根リフォームが、ついに感動の完成を迎えました。

今回の工事のハイライトは、建物の風格を象徴する「大棟(おおむね)」の仕上げです。

昔ながらの屋根土に代わり、現代の優れた素材である南蛮漆喰を使用。

さらに「強力棟」や「棟芯材」といった最新の補強材を取り入れ、地震の揺れや台風に負けない非常に粘り強い構造へと生まれ変わりました。

鬼瓦の転倒を防ぐ入念な針金の連結や、パッキン付きビスによる細部の防水処理など、完成してからは見ることができない場所にこそ、私たちの実直な手仕事を注ぎ込みました。

伝統美を守りつつ、最新の安心を備えた新しい屋根の全貌を詳しくご紹介します。

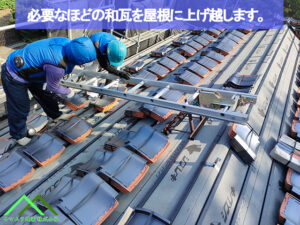

平瓦を屋根全体に施工して棟の積み上げ作業の準備です

名古屋市緑区の神社で進めていた、山車殿の屋根リフォーム工事が、ついに完成しました。

長年の風雨に耐え、傷んでいた屋根が、職人の確かな技術で美しく生まれ変わった様子をご紹介します。

伝統と最新技術の融合

今回の工事では、伝統的な和瓦の美しさをそのままに、屋根の耐久性と耐震性を高める工夫を施しました。

古い瓦の下にあった重たい屋根土を全て撤去し、代わりに南蛮漆喰(なんばんしっくい)という新しい材料を使いました。

南蛮漆喰は、漆喰に油分や繊維などを混ぜて強化したもので、屋根のてっぺんである棟部分を固めるために使用します。

これにより、従来の屋根土に比べて軽量化でき、屋根全体の重さを減らすことで、建物への負担を軽減します。

これは、地震の揺れに強い屋根にするための大切なポイントです。

美しさと安全性を両立

新しい和瓦と南蛮漆喰を組み合わせることで、見た目の美しさを保ちながら、耐久性も大幅に向上させることができました。

職人たちの手によって、一枚一枚丁寧に葺かれた和瓦が、新たな時代へと建物を守り続けます。

ご自宅の屋根は、家族を守る大切な部分です。

「雨漏りが心配」「そろそろ屋根のメンテナンスを考えたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

お客様の住まいを長く、安全に保つためのご提案をさせていただきます。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

目次

- 1 名古屋市緑区の歴史を刻む山車殿が完成!南蛮漆喰と強固な固定技術で生まれ変わった和瓦の屋根

- 2 大棟部の施工、鬼瓦の取り付けなど、伝統的な技術と現代的な材料を組み合わせた職人技

- 3 【屋根の豆知識】大棟の積み上げ、昔の「屋根土」から現代の「南蛮漆喰」へ。進化する工法と変わらない誠実な手仕事

- 4 鬼瓦への転倒防止で針金線を緊結していきます

- 5 棟の積み上げ作業の続き

- 6 大棟部の冠瓦をビスで固定して作業の完了です

- 7 FAQ(よくある質問)

- 8 各地域で屋根葺き替えや屋根修繕などの点検やメンテナンスを行ったブログ記事

- 9 名古屋市緑区と同じ地域の現場施工事例

- 10 現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

大棟部の施工、鬼瓦の取り付けなど、伝統的な技術と現代的な材料を組み合わせた職人技

次に、大棟に『棟芯材(むねしんざい)』という部材を設置します。

これは、『強力棟(きょうりょくむね)』という土台の上に、しっかりと固定して置いていきます。

この強力棟は、棟芯材を固定するためのビス釘を打ち込む際の、釘の効きを良くするための役割を持っています。

この棟芯材を取り入れる施工方法は、近年、屋根工事のガイドライン工法として確立されました。

大棟の中に補強材を入れることで、耐震性を高め、地震などの揺れに強い大棟にするための重要な工程です。

【屋根の豆知識】大棟の積み上げ、昔の「屋根土」から現代の「南蛮漆喰」へ。進化する工法と変わらない誠実な手仕事

屋根の頂上を形作る「大棟(おおむね)」の工程では、熨斗瓦(のしがわら)を一枚ずつ丁寧に積み上げていきます。

かつては「屋根土」を使い、職人の感覚で水分を調整しながら積み上げるのが一般的でした。

しかし現代では、土の運搬や保管の難しさ、そして熟練技術の継承という課題から、機能性に優れた南蛮漆喰の使用が主流となっています。

「昔の方法ではないと手抜きなのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。

むしろ、南蛮漆喰を使用する場合は、瓦同士を銅線や針金で一箇所ずつ固定する作業が不可欠となり、昔以上に細かな手仕事が求められます。

私たちは、時代の変化や物流の現状に合わせた最適な工法を選びつつ、現場での実直な作業を積み重ねることを大切にしています。

見えない部分で瓦同士を固く結びつけるこのひと手間こそが、地震や台風に強い長寿命な屋根を作り上げるのです。

大切な建物を守るために、私たちは今日も現場のリアリティと向き合い、最善の施工をお届けします。

屋根の要「大棟」を築く。熨斗瓦の一枚に込める強固な守りと実直な手仕事

屋根の最頂部であり、建物の風格を象徴する大棟(おおむね)の工事が佳境を迎えています。

土台となる一段目の上には、棟瓦の一種である熨斗瓦(のしがわら)を二段、三段とさらに上へ積み上げていきます。

この作業で最も重要なのは、ただ瓦を美しく重ねるだけでなく、内部を通る針金を一枚ずつ強固に連結していくことです。

一番上の段に達するまで、瓦同士がわずかでも動かないよう、針金を一箇所ずつ力強く締め込みながら慎重に取り付けていきます。

この「締め」の加減こそが、将来の地震の揺れや繰り返す強風にも耐えうる、強固な屋根構造を生む鍵となります。

完成後は優雅なラインとしてしか見えない部分ですが、その内側には、大切な建物を雨漏りや震災から守り抜くための実直な手仕事が詰まっています。

私たちは、こうした「完成すると見えなくなる細部」にこそ誠意を尽くし、何十年先も安心して過ごせる確実な施工を積み重ねてまいります。

鬼瓦への転倒防止で針金線を緊結していきます

棟(むね)には、鬼瓦(おにがわら)がセットで取り付けられています。

今回の屋根は切妻屋根ですので、屋根の両端に鬼瓦が設置されています。

鬼瓦の裏側には、転倒防止のための針金を取り付ける穴があります。

この穴に針金を通し、屋根の内側からビス釘でしっかりと固定します。

熨斗瓦(のしがわら)を積み上げていく際に、鬼瓦の裏側に沿うように積み上げていきます。

しかし、どうしても鬼瓦と熨斗瓦の間には隙間ができてしまいます。

昔の屋根工事では、この隙間を埋めるために屋根漆喰(やねしっくい)が塗られていました。

しかし、屋根漆喰は年月とともに劣化し、剥がれてしまうことがあります。

剥がれた隙間から雨水が侵入すると、針金が錆びて劣化し、切断してしまう恐れがあります。

そうなると、鬼瓦の重みで転倒・落下する原因となります。

築年数が古く、鬼瓦の漆喰が剥がれている場合は、一度屋根の点検をされることをお勧めします。

その際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

ただし、最近の鬼瓦の固定方法については、ご安心ください。

針金自体が錆びにくい素材になったり、写真のように針金に養生テープを貼るなど、様々な工夫がされています。

また、鬼瓦と棟瓦の接合部分にコーキングボンドを塗布することで、雨水の侵入を防ぎ、針金の錆びや落下を防ぐことができます。

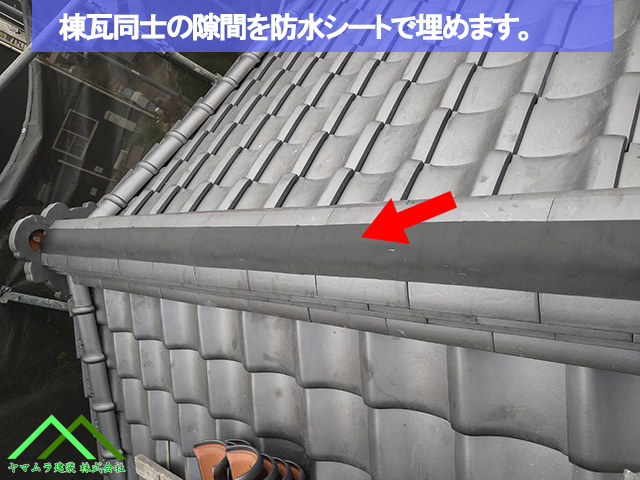

棟の積み上げ作業の続き

熨斗瓦(のしがわら)を一段ずつ取り付けていく際には、熨斗瓦同士の間に南蛮漆喰(なんばんしっくい)を丁寧に塗り込んでいきます。

この時、熨斗瓦の上段表面までしっかりと塗り込むのがポイントです。

南蛮漆喰は、乾燥して固まることで熨斗瓦同士を強力に接着し、瓦全体の固定力を高める役割を果たします。

これにより、熨斗瓦がずれにくくなり、大棟(おおむね)が崩れるのを防ぐことができるのです。

鬼瓦と大棟冠瓦の絶妙なバランス。伝統を守る目利きと実直な技

屋根の頂点に据えられた鬼瓦の存在感を際立たせるように、熨斗瓦(のしがわら)を一段ずつ丁寧に積み重ねていきます。

この積み上げの高さは、鬼瓦のサイズや建物の全体像に合わせて決まるため、現場ごとの細かな調整が欠かせません。

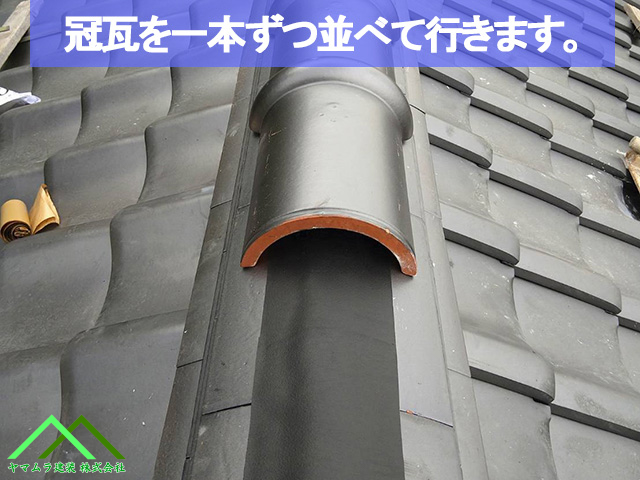

いよいよ仕上げとして、一番上に「大棟冠瓦(おおむねかんむりがわら)」を据え付けます。

冠瓦には多様な形状がありますが、私たちは建物の表情や周囲の景観との調和(バランス)を考え、その建物に最も相応しい瓦を選定します。

単に雨を防ぐだけでなく、建物の気品を左右する非常に重要な局面です。

こうした細部へのこだわりこそが、住まいの風格を形作ります。

私たちは、完成した瞬間の美しさはもちろん、これから先も長く建物を守り続ける確かな施工を追求しています。

一つひとつの瓦と向き合い、対話を重ねるような実直な手仕事で、皆様の安心と誇りを支える屋根を作り上げます。

大棟部の冠瓦をビスで固定して作業の完了です

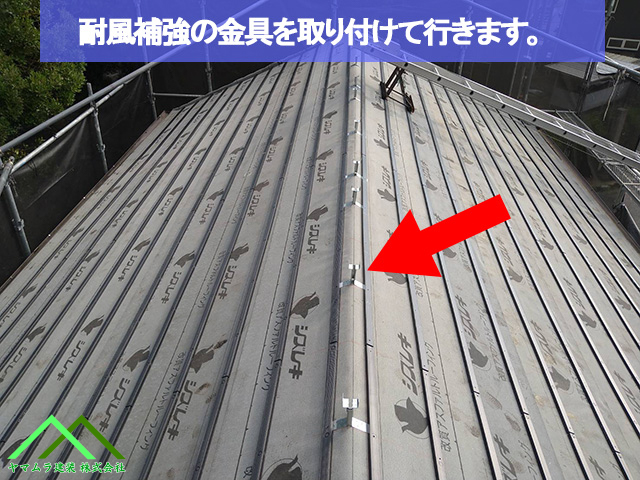

最後に、一番上の瓦、「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」を専用のビスで固定します。

このビスは、パッキンという防水のための部品が付いているので、雨水が入る心配もありません。

ビスを打ち込むと、その先端は、前に取り付けた「棟心材(むねしんざい)」という補強材にしっかりと届きます。

ビスを締め付けることで、棟冠瓦がしっかりと押さえつけられ、棟全体の瓦がガッチリと固定されます。

これで、大棟(おおむね)全体が崩れにくくなるんです。

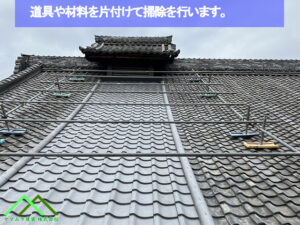

(大棟の全景)てっぺんからビスを打ち込んで、熨斗瓦(のしがわら)と棟冠瓦で大棟を積み上げる工事は、これで完了です!

FAQ(よくある質問)

Q1:昔ながらの「屋根土」を使わないのはなぜですか?

A1:土は非常に重く、乾燥すると崩れやすいため、現在は軽量で接着力・防水性に優れた南蛮漆喰が主流です。

これにより建物が軽くなり、地震への備えがより強固になります。

Q2:屋根の頂上にあるビスから雨が漏ることはありませんか?

A2:ご安心ください。

私たちが使用するビスには専用の「防水パッキン」が付いており、打ち込んだ隙間をピタリと塞ぎ、雨水の浸入を許しません。

Q3:「強力棟」とはどのようなものですか?

A3:大棟の芯となる補強材をしっかり支えるための土台です。

これを取り入れることで、従来の工法よりも格段に耐震性能が向上します。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓