【豊明市】水流れ板金は吊り子で穴を開けず固定!ガルバリウム鋼板と屋根瓦の復旧!NGなコーキング塗布の場所まで【屋根修繕】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏り修理の核心技術。板金設置から瓦復旧、NGな場所のコーキング塗布まで

こんにちは!豊明市で行っている雨漏り修理の続きをご紹介します。

前回、防水材を敷いた上に、今回は「新しい水流れ板金」を設置していきます。

板金に穴を開けない「吊り子」というプロの技術や、ガルバリウム鋼板の正しい重ね方、雨漏りの原因にもなる屋根瓦の「NGなコーキング場所」など、修理の核心部を徹底解説。

最後まで丁寧に行う仕上げ作業をご覧ください。

豊明市 雨漏り修理|新しい水流れ板金の設置と屋根瓦の復旧作業

こんにちは、ヤマムラ建装株式会社です。

いつも当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

前回に引き続き、豊明市で行っている雨漏り修理の現場から、作業の続きをご紹介いたします。

前回のブログでは、雨漏りの原因となっていた経年劣化の「水流れ板金」を取り外し、雨水の侵入を(二重に)防ぐための大切な「防水材」を、壁と屋根の取り合い部分に隙間なく敷き込む工程までをご覧いただきました。

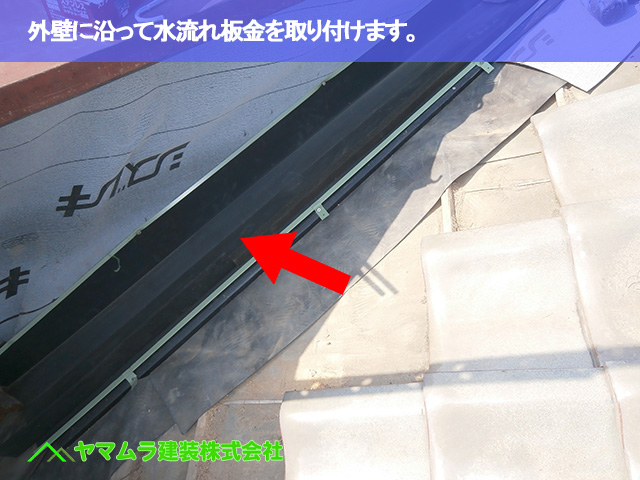

今回の作業は、その防水材の上から、いよいよ新しい「水流れ板金」を取り付けていく工程です。

防水材によって下地を保護した上に、さらにこの新しい板金を正確に設置することで、雨水を確実に排水経路へと導きます。

この二重の防水施工が、雨漏りの再発を防ぐために非常に重要です。

そして、新しい水流れ板金の取り付けが完了したら、最後は仕上げの作業です。

工事のために一時的に取り外して保管していた屋根瓦を、元の位置に一枚一枚丁寧に戻していきます(復旧作業)。

これで、雨漏りの心配がなくなり、安心して過ごせる屋根が蘇ります。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

[toc]

雨漏り修理の技術|板金に穴を開けない「吊り子」工法での確実な固定方法

さて、雨漏り修理の現場では、いよいよ新しい「水流れ板金」の取り付け作業に入ります。

まず、前回施工した防水材の上に、新しい水流れ板金を重ねるように正確に設置していきます。

壁のトタン部分に合わせて、雨水が正しく流れるよう位置を決めます。

ここからがプロの腕の見せ所である「固定作業」です。

まず、壁側の立ち上がり部分(板金の上端)を、固定釘で下地にしっかりと留め付けます。

この部分は最終的に外壁材などで隠れるため、雨水が直接当たることはありません。

一方、屋根面(雨水が流れる面)の固定は非常に重要です。

もし板金本体に直接釘を打ち込むと、その釘穴が将来的な雨漏りの原因になる可能性があります。

そこで私たちは、屋根面側では「吊り子(つりこ)」と呼ばれる、板金を引っ掛けて固定するための専用金具を使用します。

この吊り子を介して小さな釘で下地に固定することで、板金本体には一切穴を開けることなく、強固に設置することができます。

見えない部分ですが、このように確実な工法を選択することが、雨漏りの再発を防ぎ、建物を長く守ることに繋がります。

雨漏りさせない技術|水流れ板金の「先端処理」の重要性

雨漏り修理の重要な工程である、新しい「水流れ板金」の取り付け作業について、さらに詳しくご紹介します。

水流れ板金は、ただ設置すれば良いというものではありません。

雨水を確実に防ぎ、正しく排水するためには、「先端部分」の処理が非常に重要になります。

例えば、今回の現場のように壁トタン(外壁)の内部に板金を入れる際は、元々ある他の防水部材と適切に連携させ、雨水が意図した通りに排水経路へ流れるよう、流れを変える施工を行います。

また、屋根の「壁際(かべぎわ)」や「ケラバ(屋根の端の部分)」などで使用する水流れ板金は、その先端を屋根瓦の端よりも少し「外側に出して」設置するのが、雨漏りを防ぐための鉄則です。

なぜなら、この「わずかな出」が、雨水が屋根材の裏側や壁側に回り込んでしまう「毛細管現象」を防ぎ、水切れを良くする効果があるからです。

こうした一見地味な工夫や、ミリ単位の調整が、建物を長期的に雨漏りから守るためのプロの技術です。

外壁ガルバリウム鋼板の施工。雨水を防ぐ「重ね」と「排水経路」の作り方

雨漏り修理工事の続きとして、前回設置した「水流れ板金」の上に、新しい外壁材を取り付けていく重要な工程をご紹介します。

今回使用する外壁材は、耐久性とデザイン性に優れた「ガルバリウム鋼板」です。

この板金を、壁の下地に対して固定釘を使い、一枚一枚丁寧に取り付けていきます。

その際、板金と板金のつなぎ目(接続部分)から雨水が浸入しないよう、部材同士がしっかりと「噛み合う」構造で施工していきます。

そして、雨漏りを防ぐために最も重要なのが、下部の処理です。

新しいガルバリウム鋼板の一番下の部分は、先に設置した「水流れ板金」の上に「重ねる」ようにして取り付けます。

なぜこのように施工するのか。それは、壁に当たった雨水が下に流れてきた際に、その雨水をすべて水流れ板金が受け止め、そのまま安全に外部へ排水できるようにするためです。

この「重ね方」を正しく施工することが、水の通り道を作り、建物の内部に雨水を一切侵入させないための確実な防水対策となります。

雨漏り修理の総仕上げ|屋根瓦の復旧と、現場での「切断・加工」技術

豊明市で進めてまいりました雨漏り修理工事も、いよいよ最終段階の「仕上げ」作業に入ります。

まず、工事の最初(一番初め)に、劣化した古い水流れ板金を撤去するために取り外していた「屋根瓦」を、元の場所に戻していきます(復旧作業)。

ただ元に戻すだけではありません。

新しい水流れ板金は、雨水の流れを最適化するように設置されているため、その周辺の屋根瓦は、そのままではぴったりと収まらない場合があります。

そこで、新しい板金の形状や壁際との取り合いに合わせて、職人が屋根瓦を一枚一枚、現場で「切断・加工」しながら微調整を行います。

この作業により、瓦と板金の間に不必要な隙間がなくなり、雨水がスムーズに流れ、美観も整った仕上がりとなります。

見えない部分の防水処理から、見える部分の丁寧な復旧作業まで、すべてが雨漏りを再発させないための大切な工程です。

屋根瓦のコーキング施工。間違った場所は「雨漏りの原因」になります!

屋根瓦を元の位置に戻した後、強風などで瓦がズレたり飛散したりしないよう、コーキングボンドで接着・固定する作業を行います。

しかし、このコーキング作業は、正しい知識を持って行わないと、かえって雨漏りを引き起こしてしまう非常にデリケートな工程です。

私たちが施工する際、コーキングを塗布するのは、屋根瓦の前面(下端)の「山になっている部分」のみに限定します。

なぜなら、瓦と瓦が重なる「谷になっている部分」は、万が一瓦の隙間に雨水が侵入した際に、その水を安全に排出するための「水の通り道」として非常に重要な役割を持っているからです。

もしこの谷部までコーキングで完全に塞いで(埋めて)しまうと、水の逃げ場がなくなり、行き場を失った雨水が瓦の下で逆流し、建物内部への雨漏りを引き起こす原因となってしまいます。

ただ固定すれば良いというものではなく、水の流れを計算した適切な施工こそが、大切なお住まいを守ることに繋がります。

雨漏り修理完了。見えない隙間も許さない最終防水(コーキング)処理と、お客様への「写真報告」

今回は、雨水の侵入を完全に防ぐための、最終的な「コーキング処理」の様子をご紹介します。

まず、元々あった既存の外壁(壁トタン)と、今回新しく取り付けた板金材との「接続部(取り合い)」の隙間を、コーキングボンドで丁寧に埋めて接着・固定します。

さらに、私達は細部にもこだわります。板金材を固定するために打ち込んだ「釘の頭」一つひとつにも、コーキングを施し、わずかな隙間からの浸水も許さないよう防水処理を行います。

また、電線の支え金具の周辺など、将来的に雨水が侵入するリスクが少しでも考えられる箇所にも、予防的にコーキングを施し、万全を期します。

この最終防水処理が完了し、今回の修理作業はすべて終了となりました。

工事完了後、私たちはお客様にお声がけし、必ず「作業前」と「作業後」の写真を実際にご覧いただきながら、どのような修理を行ったかを詳しくご説明します。

見えない部分の工事だからこそ、しっかりとご確認いただき、ご安心いただくことが大切だと考えています。

FAQ(よくある質問)

1.Q. なぜわざわざ瓦を取り外して修理するのですか?

A. 雨漏りの原因の多くは瓦の下にある防水材や板金の劣化にあるためです。

一度瓦を取り外し、下地から確実に作り直すことで、根本的な解決が可能になります。

2.Q. コーキングを瓦の谷部分で塗ってはいけない場所があるのはなぜですか?

A. 瓦の重なり部分(谷部)は、雨水を外へ逃がす排水路の役割を担っているからです。

そこを塞ぐと水の逃げ場がなくなり、屋根の内部に水が溜まって逆流(雨漏り)を引き起こします。

3.Q. 「吊り子」を使うメリットは何ですか?

A. 板金そのものに釘を打たないため、将来的に釘穴から水が染み込むリスクをゼロにできることです。

非常に強固かつ安全な固定方法です。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓