【知多市】屋根カバー工法!アスベスト対策の新しい板金施工!防水紙の上からビスで固定する丁寧な屋根リフォーム【屋根カバー】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

知多市で屋根カバー工法が進行中!アスベストを封じ込め新しい板金屋根をビスで強固に固定する誠実な施工

知多市で屋根リフォームをご検討中のみなさま、こんにちは。

ヤマムラ建装株式会社です。

今回は、アスベストを含む古いカラーベスト屋根を安全に、そして美しく再生する「カバー工法」のメイン工程をご紹介します。

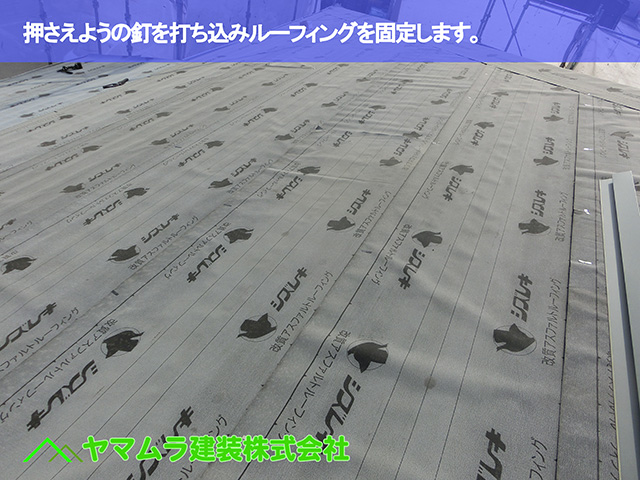

これまでのブログで、古い棟の撤去や防水紙(ルーフィング)の敷設といった、雨漏りを防ぐための入念な下準備をお伝えしてきました。

いよいよ今回は、住まいの新しい顔となる「板金屋根材」本体を葺き上げる様子をお届けします。

1mmのビスの浮きさえも見逃さない丁寧な固定や、台風などの強風に負けないための部材の納め方など、私たちが現場で大切にしている誠実な施工の細部を、ぜひ最後までご覧ください。

【知多市】屋根カバー工法スタート!アスベスト屋根に新しい板金屋根材を施工

知多市にて、経年劣化しアスベスト(石綿)を含んでいる古いカラーベスト屋根のリフォーム工事を進めています。

採用しているのは、既存の屋根を撤去せず安全に施工できる「カバー工法」です。

前回のブログまでで、古い棟板金の撤去、専用の軒先・ケラバ板金の取り付け、そして雨漏りを防ぐ最重要工程である「防水紙(ルーフィング)」の敷設まで、新しい屋根材を葺くための「前準備」がすべて完了しました。

アスベストが含有された古い屋根材も、防水紙によって完全に覆われ、安全に封じ込められた状態になっています。

今回の現場ブログでは、いよいよこの防水紙の上から、新しい「板金屋根材」本体を設置していく作業の様子をご紹介いたします。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

[toc]

1mmの浮きも許されない!屋根カバー工法のビス固定と専用部材の重要性

いよいよ新しい板金屋根材本体の施工に入ります。

今回使用する屋根材は、一枚の横幅が約3mもある長いものです。

この一枚一枚を、5本から7本程度のビス(釘)を使って、下地に強固に固定していきます。

ビスを打つ位置は、次に施工する上段の屋根材との重ね代(かさねしろ)となる部分です。

完成すると屋根材の裏に隠れて一切見えなくなる場所であり、雨水が直接当たらないため、ビス穴から雨漏りする心配はありません。

ここで非常に重要なのが、ビスの打ち込み先です。

ビスは防水紙を貫通し、その下にある「既存の硬いカラーベスト」まで達します。

もし適切なビスを選定しないと、硬いカラーベストに阻まれてビスが最後まで締まらず、頭がわずかに浮いてしまうことがあります。

たとえわずかな浮きでも、次に重ねる屋根材がその浮いたビスに干渉してしまい、うまくはまらず隙間ができたり、最悪の場合取り付けられなくなったりします。

そのため、下地の状況に合わせた「専用のビス釘」を適切に用意し、一本一本確実に締め切ることが非常に肝心なのです。

屋根カバー工法の施工順序。軒先から棟へ、強風に強い屋根へ

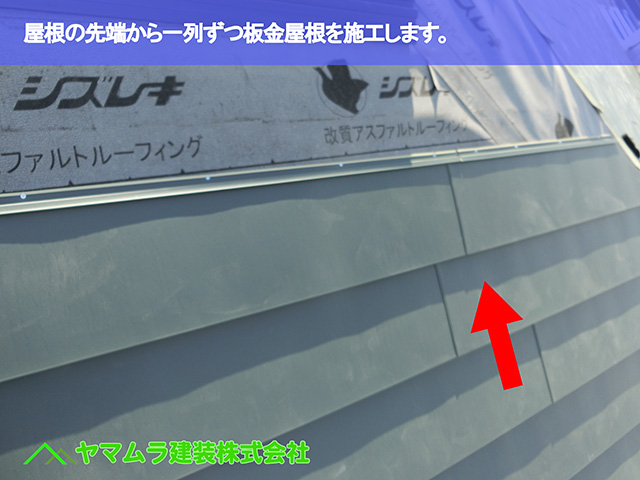

いよいよ、新しい板金屋根材本体を葺き上げていく工程です。

屋根工事の基本は「下から上へ」。

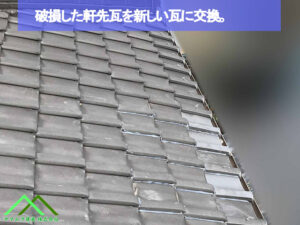

まず、屋根の先端部分(軒先)に設置した専用の軒先板金に、一段目の屋根材をしっかりと引っ掛け、掴み込ませる(加締める)ことから始めます。

この作業が、台風などの強風から屋根を守る重要なポイントです。

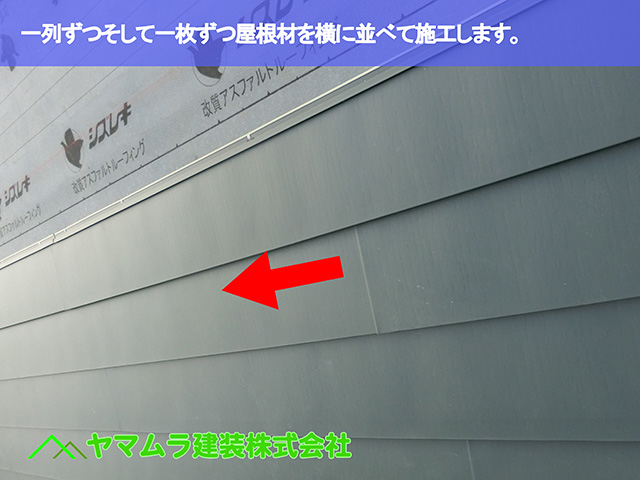

一段目を横一列に施工したら、その上に二段目を重ねるように、屋根の頂点である「棟(むね)」に向かって順番に葺き上げていき、屋根面全体を美しく覆っていきます。

ちなみに、新しい板金屋根は光沢があるため、どうしても作業中の足跡が目立つことがあります。

これらは完了時に清掃いたしますが、もし残っていても半年ほどの雨風で自然に洗い流されますので、ご安心ください。

屋根カバー工法の「ケラバ」処理。雨仕舞の要、板金屋根材の差し込み施工

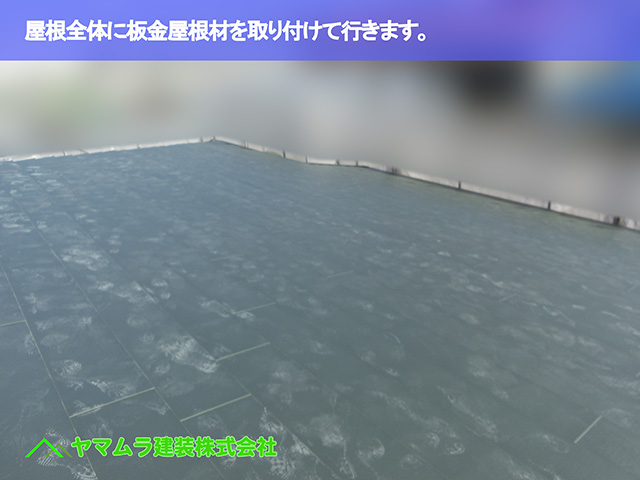

屋根本体の板金屋根材を葺き上げる作業を進めています。

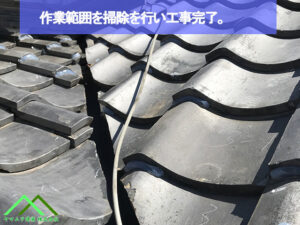

今回は、屋根の端にあたる「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」の納め方(仕上げ方)をご紹介します。

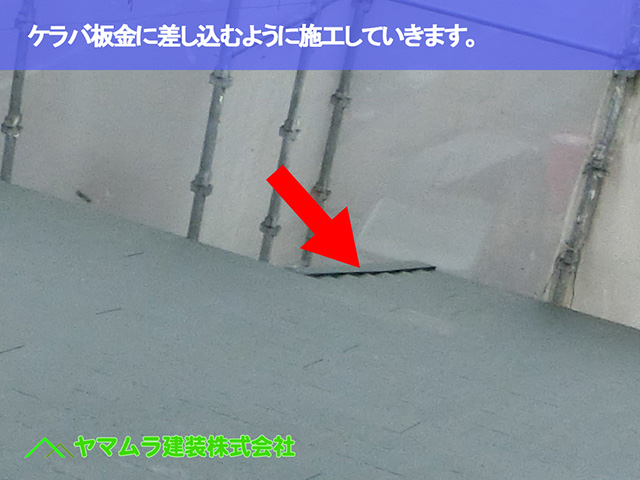

今回の寄棟屋根には、このケラバ部が数カ所ありました。

前準備の段階で、防水紙(ルーフィング)の上から、このケラバ部専用の「水流れ板金」をすでに取り付けてあります。

新しく施工する板金屋根材の端を、この「水流れ板金」に設けられた隙間に奥までしっかりと差し込み、固定していきます。

このひと手間が、屋根の側面からの雨水の浸入を防ぐ「雨仕舞(あまじまい)」として非常に重要です。

この丁寧な作業を繰り返し、屋根全体に新しい板金屋根材を美しく確実に取り付けていきました。

FAQ(よくある質問)

1.質問:カバー工法でビスを打つ際、アスベストが飛散することはありませんか?

回答:ご安心ください。事前に厚手の防水紙で屋根全体を完全に覆い、その上からビスを打ち込むため、粉塵が外部へ飛散するのを防ぐ「封じ込め」を徹底しています。

2.質問:新しい屋根を固定するビスは、錆びたりしませんか?

回答:はい、錆に強いステンレス製や表面処理された専用のビスを使用します。

また、ビスを打つ場所は次の屋根材に隠れるため、直接雨が当たることもありません。

3.質問:カバー工法にすると、屋根の厚みが増して見えますか?

回答:既存の屋根に重ねるため、わずかに厚みは増しますが、専用の役物(役物板金)を使用して端部を綺麗に仕上げるため、違和感のないシャープな見た目になります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓