【知多市】屋根カバー工法!アスベスト飛散防止の防水紙施工とカラーベスト板金固定!軒先の丁寧な作業で雨漏りを防ぐリフォーム

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

知多市で進める安心の屋根カバー工法!アスベストを封じ込める防水紙施工と雨漏りを防ぐ板金固定の全工程。

知多市で屋根リフォームを検討中の方へ。

今回はアスベストを含む古いカラーベスト屋根を、安全かつ経済的に再生する「カバー工法」の現場をご紹介します。

前回は棟板金の撤去などの前準備をお伝えしましたが、今回は屋根の寿命を左右する「防水紙(ルーフィング)」の敷設作業です。

板金屋根の下に隠れてしまう部分ですが、実はここが雨漏りを防ぐ本当の要。

古い屋根材が非常に硬く、通常の道具では歯が立たないという現場ならではの課題に対し、私たちがどのような工夫で挑んでいるのか。

建物の安全を守り、アスベストを確実に封じ込めるための緻密な施工の様子を、現場のリアルな視点から詳しく解説していきます。

知多市で屋根カバー工法!雨漏りを防ぐ最重要工程「防水紙(ルーフィング)」の敷設

知多市にて、アスベスト(石綿)を含む経年劣化した古いカラーベスト屋根のリフォームを進めています。

今回は、既存の屋根を撤去せずに上から新しい屋根材を被せる「カバー工法」を採用して施工中です。

前回のブログでは、カバー工法のための重要な「前準備」として、古い棟板金(むねばんきん)の撤去や、屋根の先端である軒先(のきさき)への専用板金の取り付け作業をご紹介しました。

これらの下準備が完了し、いよいよ屋根の防水性能を根本から高める最重要工程に入ります。

屋根材(板金)が一次防水だとすれば、この防水紙は万が一の浸入を防ぐ「二次防水」であり、家の雨漏りを防ぐ最後の砦とも言える部分です。

今回は、先日取り付けた軒先板金を基準(目印)としながら、寄棟(よせむね)と呼ばれる四方向に傾斜のある屋根の全面に、新しい「防水紙(ルーフィング)」を隙間なく丁寧に貼り付けていく作業の様子をご紹介いたします。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

[toc]

屋根カバー工法の防水紙。アスベスト飛散防止にもなる重要な役割

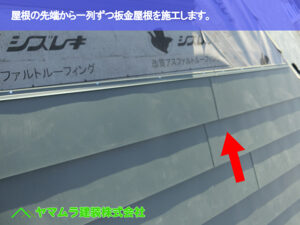

屋根全体の防水の要(かなめ)となる「防水紙(ルーフィング)」を敷設していきます。

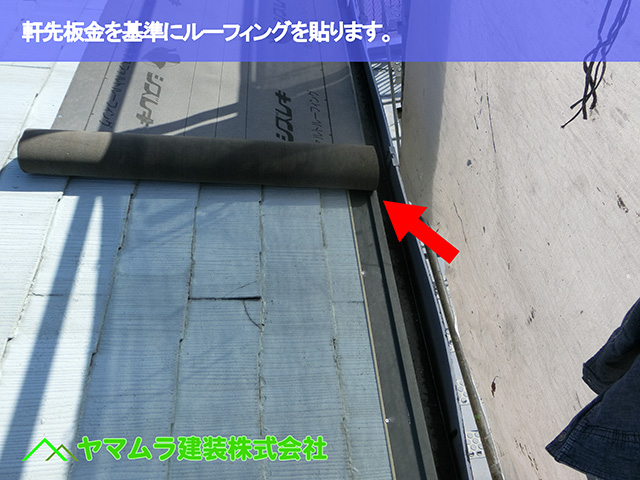

まず、屋根の先端である軒先(のきさき)部分から作業を始めます。

先日取り付けたカバー工法専用の軒先板金の上から、しっかりと重ねて被せるように防水紙を貼っていきます。

この防水紙は、万が一、屋根材の下に雨水が入り込んだとしても、建物内部への浸入を防ぐ「二次防水」という非常に重要な役割を持っています。

さらに、アスベスト(石綿)を含む古いカラーベスト屋根のカバー工法においては、もう一つ重大な目的があります。

それは、この後、新しい板金屋根材をビス(釘)で固定する際の「アスベスト飛散防止」です。

ビスは防水紙を貫通して古いカラーベストまで達しますが、防水紙が屋根全体を覆っていることで、ビス打ちの際にアスベストが飛散するのを防ぐ「封じ込め」の役割も果たします。

カバー工法の防水紙(ルーフィング)施工。硬いカラーベスト屋根ならではの「一工夫」

屋根の防水性を担う「防水紙(ルーフィング)」を敷設する際、カバー工法ならではの細かな調整が非常に重要です。

まず、屋根の先端である軒先(のきさき)部分。

ここでは、新しい板金屋根材を専用の「軒先板金」にしっかり引っ掛けて固定する必要があります。

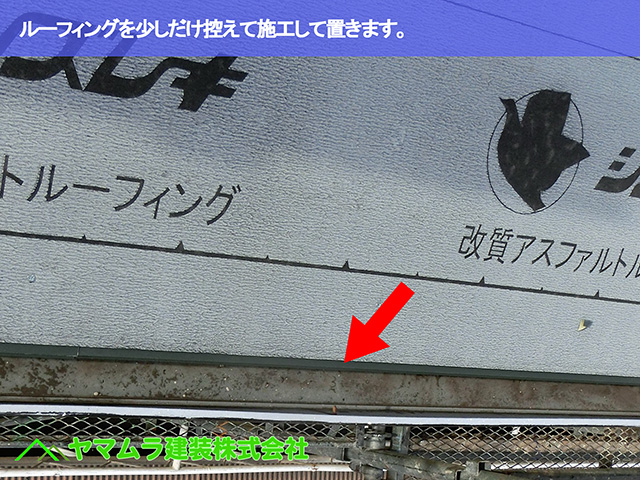

そのため、防水紙がその隙間に巻き込まれてしまわないよう、あえて防水紙を軒先の先端よりも少し手前に控えて(短めに)貼り付けます。

また、通常、防水紙はハンマータッカー(建築用の大型ホッチキス)を使って下地に固定していきます。

しかし、今回の下地は古い「カラーベスト」。

非常に硬い屋根材のため、ホッチキスの針が全く刺さりません。

そのため、硬いカラーベスト屋根に防水紙を確実に、そして適切に固定するには、通常とは異なる「一工夫」が必要となるのです。

硬いカラーベスト屋根に防水紙を固定する「一工夫」

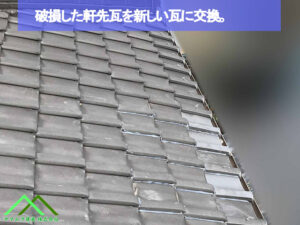

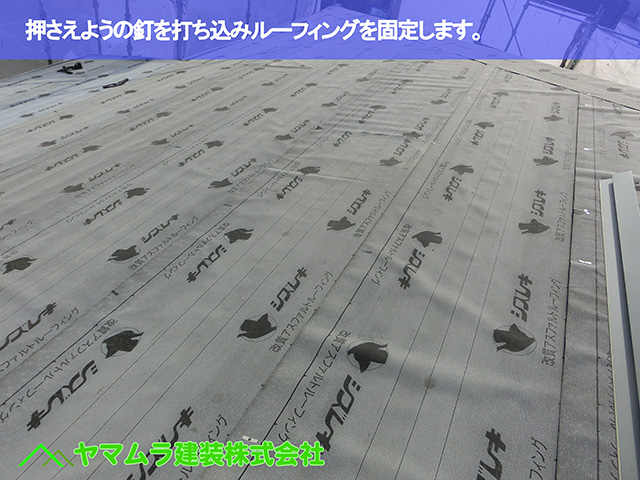

硬いカラーベスト屋根にはハンマータッカー(ホッチキス)が効かないため、「一工夫」が必要だとお伝えしました。

今回はその具体的な方法をご紹介します。

まず、先ほどの作業で出た軒先板金の端材(破片)を、小さな四角いサイズにカットして、簡易的な固定金具をたくさん作っておきます。

防水紙(ルーフィング)を敷設した後、この小さな板金片を防水紙の上に置き、その上から釘を打ち込んで下地のカラーベストに固定していきます。

釘の頭だけでは、風で防水紙が煽られて破れてしまう可能性がありますが、この板金片が「押さえ」の役割を果たし、広い面で防水紙をしっかり固定します。

この後、上から新しい板金屋根材を施工すれば、防水紙がズレ動く心配は一切なくなります。

見えない部分ですが、確実な施工のための大切な工程です。

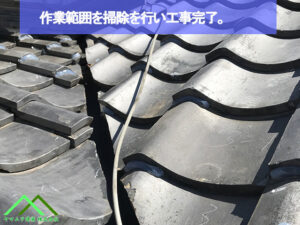

屋根カバー工法の前準備完了!雨仕舞の要「ケラバ袖板金」の取り付け

屋根の防水紙(ルーフィング)を敷設した後、屋根カバー工法の下準備の最終工程に入ります。

今回の寄棟(よせむね)屋根には、「ケラバ袖部」と呼ばれる屋根の端の斜めになった部分があります。

ここには、雨水を適切に処理するための専用部材「水流れ板金(ケラバ板金)」を取り付けます。

この作業は、必ずルーフィングを貼り終えた後に行うのが鉄則です。

この順序を守ることで、板金の下に防水紙が敷かれ、確実な雨仕舞(あまじまい)が実現します。

固定も万全を期します。

屋根側から「吊り子(つりこ)」という固定金具で板金を引っ張りながら釘で固定し、さらに外側からも釘を打って、板金自体が強風などで絶対に動かないよう頑丈に仕上げます。

これで、新しい板金屋根材本体を施工するための「前準備」がすべて完了しました。

FAQ(よくある質問)

1.質問:カバー工法に使う防水紙は、普通の屋根用と同じですか?

回答:はい、基本的には高品質な粘着式や高耐久のルーフィングを使用しますが、カバー工法では古い屋根材との相性を見て最適な種類を選定します。

2.質問:カラーベストが硬いと、固定が不十分になりませんか?

回答:いいえ。記事にある通り、板金の端材を使った「面固定」を行うことで、通常の施工以上に強固に防水紙を固定することが可能です。

3.質問:雨が降っても防水紙だけで大丈夫ですか?

回答:はい。防水紙を正しく敷設した後は、そのままでも一時的な雨漏りを防ぐ能力があります。

この上に板金が載ることで、より強固な防水となります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓