【知多市】急勾配の瓦施工!桟木の固定とビス釘を使った耐風対策で雨漏りから住まいを守る確実な瓦葺き工事【屋根リフォーム】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

知多市で急勾配の瓦葺きリフォーム!桟木の正確な施工とビス釘・耐風クリップによる強固な固定の記録

知多市にお住まいの皆様、こんにちは。ヤマムラ建装株式会社です。

今回は現在進行中の、知多市での屋根リフォーム事例をご紹介します。

前回は雨漏りを防ぐ要となるルーフィング施工までをお伝えしましたが、いよいよ今回は新しい瓦を葺き上げる工程です。

急勾配な屋根では、瓦の自重や風の影響を強く受けるため、一段と丁寧な固定作業が求められます。

瓦を引っ掛ける桟木の正確な寸法取りから、最新の防災瓦が持つフックの仕組み、そして強風に耐えるためのビス釘での二重固定まで。

現場で培った確かな施工方法と、私たちが大切にしている家を守るためのこだわりを詳しく解説いたします。

知多市の屋根リフォーム|急勾配屋根への瓦葺き(桟木と平部・ケラバ施工)

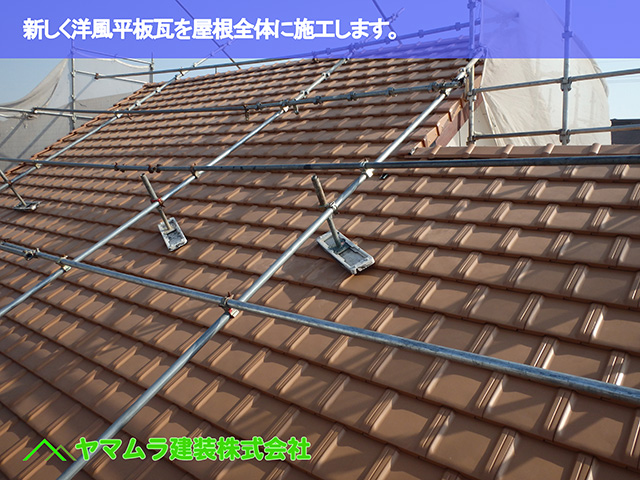

知多市で進めている、築年数が経過した洋風住宅の屋根リフォーム工事の続きをご紹介します。

前回は、古い屋根瓦を撤去した後、屋根の土台となる新しい野地板合板を張り、その上に強力な防水シート(ルーフィング)を隙間なく敷き詰めるまでの工程をお伝えしました。

お住まいを雨漏りから守るための、非常に重要な下地作業です。

今回は、いよいよ新しい屋根瓦を葺いていく作業に入ります。

まず、防水シートの上から「桟木(さんぎ)」と呼ばれる木材を、屋根全体に一定の間隔で打ち付けていきます。

これは、瓦を引っ掛けて固定するためのレールのような役割を果たします。

特に今回は急勾配の屋根ですので、瓦がズレたりしないよう、正確な位置に頑丈に取り付けていくことが肝心です。

桟木の取り付けが完了したら、屋根の広い面である「平部(ひらぶ)」から、新しい屋根瓦を一枚一枚丁寧に葺き上げていきます。

さらに、屋根の側面にあたる「ケラバ袖部(そでぶ)」も、雨仕舞(あまじまい)を考慮した専用の袖瓦を使い、美しく確実に仕上げていきます。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

[toc]

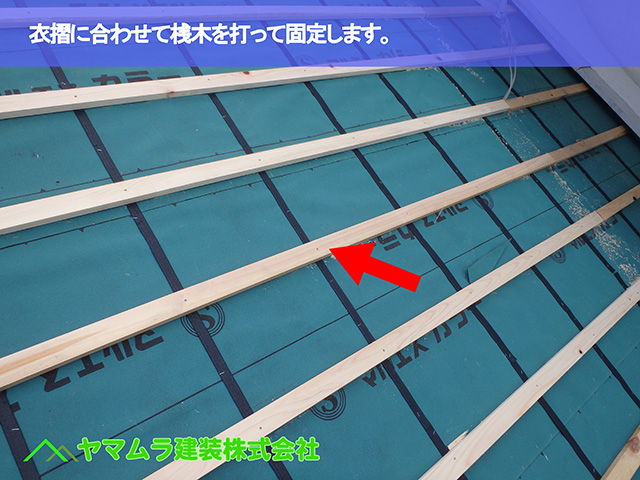

屋根瓦の仕上がりを決める「桟木(さんぎ)」の正確な取り付け方

屋根瓦の仕上がりは、その下地となる「桟木(さんぎ)」という木材を、いかに正確に取り付けるかで決まると言っても過言ではありません。

桟木とは、屋根瓦を引っ掛けて固定するための重要な部材です。

この桟木を取り付ける間隔(寸法)は、私たちが適当に決めているわけではなく、使用する屋根瓦のメーカーが定めた「働き長さ」という規格に基づき、厳密に計算して割り出しています。

まずは、その計算した寸法に従って、屋根全体に「墨(すみ)」と呼ばれる目印の線をまっすぐに引いていきます。

この「墨打ち」作業が、瓦を正確な位置に葺き上げるための設計図となります。

次に、その墨の線に合わせて桟木を一本ずつ取り付けていきます。

その際、あらかじめ屋根の骨組みである「垂木(たるき)」の真上に取り付けておいた「衣摺(きずり)」という下地材に合わせて、桟木を強固に釘で固定します。

これにより、釘が野地板だけでなくその下の構造材(垂木)にまで達し、瓦を載せてもビクともしない、非常に頑丈な屋根下地が完成するのです。

急勾配屋根の耐風対策|軒先瓦を「ビス」と「クリップ」でW固定

屋根の葺き替え工事では、屋根材を強固に固定し、強風や台風に備えることが非常に重要です。

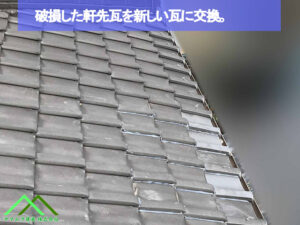

特に屋根の先端部分である「軒先(のきさき)」は、風の影響を最も受けやすい場所です。

まず、この軒先の横一列から屋根瓦を丁寧に並べて取り付けていきます。

通常は瓦の上部にある釘穴に釘を打ち込んで固定しますが、今回の現場は「急勾配(きゅうこうばい)」、つまり屋根の角度が非常に急です。

このような急勾配の屋根では、瓦の自重によるズレや風圧の影響をより強く受けるため、通常の釘よりも格段に保持力の高い「ビス釘」を使用して、下地の桟木にがっちりとねじ込んで固定していきます。

専門的な判断で、より強固な方法を選択しました。

さらに、万全の耐風対策として、瓦の先端部分(前部分)が風のあおりを受けて浮き上がらないよう、「耐風クリップ釘」という専用の金物を打ち込みます。

この「ビス釘」と「耐風クリップ釘」による二重の固定を、軒先の一列すべての瓦に施し、強風にも耐えられる頑丈な屋根の土台を築き上げました。

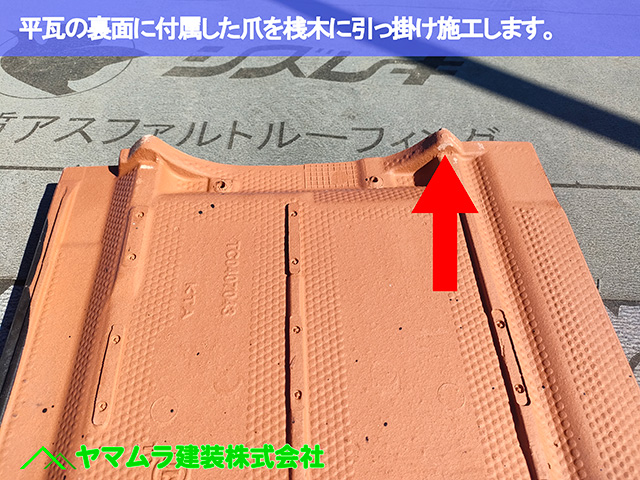

屋根瓦がズレない秘密。瓦裏の「爪」と桟木への固定方法を解説

屋根に葺かれたたくさんの瓦が、なぜ強風や振動でもズレ落ちずにしっかりと並んでいられるのか、不思議に思われませんか。

実は、現在主流の屋根瓦(洋風・和風問わず)の裏側には、写真のように「爪」と呼ばれる突起が設けられています。

この「爪」が、屋根リフォームの際に非常に重要な役割を果たします。

前回のブログでご紹介した「桟木(さんぎ)」という下地材に、この瓦の「爪」を引っ掛けることで、瓦が所定の位置から滑り落ちるのをまず防ぎます。

そして、爪を桟木に引っ掛けた正しい位置で、瓦の上部にある釘穴から釘やビス釘を打ち込みます。

こうすることで、釘は瓦を貫通し、その下にある桟木に強固に突き刺さります。

この「爪での引っ掛け」と「釘・ビスでの固定」という二重の仕組みによって、屋根瓦は長期間ズレや浮き上がりを防ぐことができるのです。

ちなみに、昔ながらの古い和瓦の中には、この「爪」がついていないタイプも存在します。

そのため、古い屋根の修繕やリフォームを行う際には、その構造を見極める専門家の知識と判断が不可欠となります。

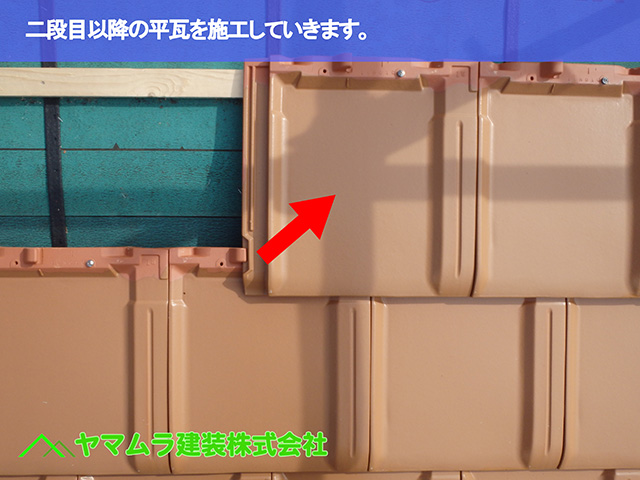

台風に強い屋根の秘密|瓦の「防災フック」と葺き方の違いを解説

屋根の先端(軒先)の一列目の瓦を強固に固定した後、いよいよ屋根の大部分を占める「平(ひら)瓦」を、二段目から頂上(棟際)に向かって一段ずつ葺き上げていきます。

現在の屋根瓦の多くには、強風や台風から屋根を守るための「防災フック」という仕組みが備わっています。

これは、下の段の瓦に取り付けられたフックを、上の段の瓦に引っ掛けながら施工していくものです。

瓦一枚一枚を釘やビスで下地に固定するのに加え、この防災フックによって瓦同士が上下左右にがっちりと連結されます。

これにより、屋根全体が一体化し、強風による瓦の浮き上がりや飛散を防ぐ、非常に高い耐風性能を発揮するのです。

ちなみに、瓦の葺き方には種類があります。

今回採用した「洋風瓦(F形瓦など)」の場合は、写真のように一段ごとに瓦を半分ずつずらしながら葺いていく「千鳥葺き(ちどりぶき)」という方法で施工します。

一方で、「和風の瓦」や「S形の瓦」の場合は、ずらさずに縦のラインを揃えて一直線に葺き上げていきます。

瓦の種類や形状によって最適な施工方法を選択することが、美しく長持ちする屋根には欠かせません。

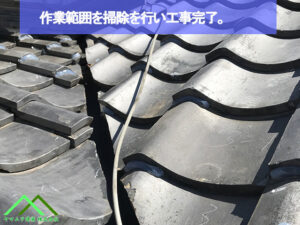

屋根頂上(大棟)の瓦固定|ズレ落ちを防ぐビス釘での一手間

屋根リフォームの現場から、瓦葺き作業の様子をお届けします。

二段目以降も、下の段の瓦と半分ずつ位置をずらしながら平瓦を並べていく「千鳥葺き」で、丁寧に施工を進めます。

この作業を屋根の頂点である「大棟(おおむね)」のすぐ下まで、一段また一段と着実に葺き上げていきます。

屋根の大部分が葺き上がり、いよいよ最終段階です。

屋根の一番高い部分である大棟のすぐ下は、瓦のズレや緩みが出やすい箇所でもあります。

ここで手を抜くと、将来的なズレ落ちの原因にもなりかねません。

そのため、大棟の際に来る最後の平瓦は、一枚一枚、瓦に設けられた釘穴を利用します。

そこに通常の釘よりも格段に保持力の高い「ビス釘」を1本、あるいは2本(状況に応じて)確実に打ち込み、下地までしっかりと固定します。

こうした見えなくなる部分での確実な固定作業が、長期間にわたって安心してお住まいいただける屋根の強度と耐久性を生み出しています。

FAQ(よくある質問)

1.質問:なぜ急勾配の屋根では釘ではなく「ビス」を使うのですか?

回答:角度が急な屋根では瓦にかかる重力が強くなるため、引き抜き強度に優れた「ビス」でしっかり固定し、将来的なズレを確実に防ぐためです。

2.質問:昔の瓦には「爪」がついていないと聞きましたが、リフォームできますか?

回答:はい、可能です。

爪がない古い瓦の場合は、現在の基準に合わせた下地作りや固定方法を現場ごとに判断し、安全な状態へ作り直します。

3.質問:防災フックがついた瓦は、どれくらいの風に耐えられますか?

回答:瓦同士が連結されるため、近年の非常に強い台風などの暴風に対しても、瓦の浮き上がりや飛散を大幅に抑制できる設計になっています。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓