名古屋市南区【瓦葺き替え工事】雨漏り解消!二階建て屋根の葺き替えリフォームと防水の補強作業で安心の住まいへ

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

葺き替え工事はこれで完了!見えない部分の防水・補強が重要な理由!

名古屋市南区のお客様宅で進めていた、雨漏り屋根の葺き替え工事。

前回のブログでは、足場を利用して雨樋の交換工事を行った様子をお伝えしました。

今回は、いよいよ屋根工事の最終段階です。

「新しい瓦を葺いたら終わりじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はここからが重要です。

新しい瓦を設置しただけでは、雨漏りを完全に防ぐことはできません。

私たちは、屋根瓦と屋根瓦の隙間を埋める「漆喰(しっくい)」の塗り直しや、強風や地震で瓦がずれないようにしっかりと固定する「補強」の作業を行います。

この作業を丁寧に行うことで、屋根全体の防水性と耐久性が飛躍的に向上します。

こうした細かな仕上げ作業は、お客様の目に触れる機会は少ないかもしれません。

しかし、この見えない部分にこそ、お客様の住まいを長く守るための大切な技術とこだわりが詰まっています。

これで、雨漏りの心配のない、丈夫で美しい屋根が完成しました。

お客様の「ありがとう」という言葉が、私たちのなによりの励みです。

屋根のことでお悩みの方は、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

私たちはお客様の大切な住まいを守るため、見えない部分までこだわった確かな工事をお約束します。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市南区にて瓦屋根葺き替えリフォームと雨樋交換で住まいをリフレッシュ!仮設足場を活用した効率的な工事』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市南区にて築年数が経過した二階建て屋根から雨漏りが発生!目視による雨漏り点検と対策方法』

目次

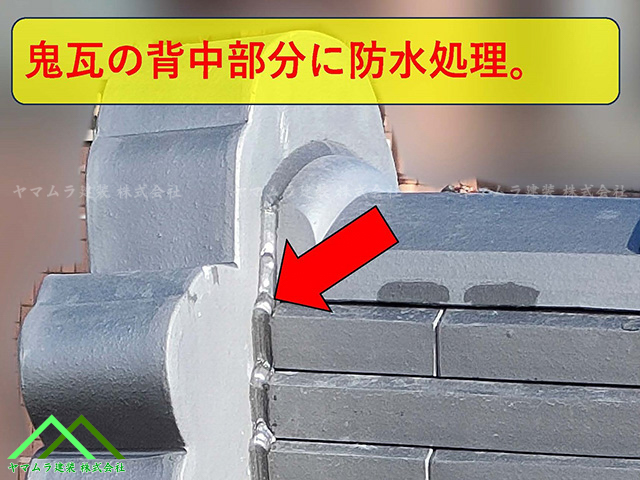

鬼瓦と積み上げた棟が接地する部分にコーキングボンドで防水処理

鬼瓦の背中部分と積み上げた棟瓦(のし瓦や冠瓦など)の接触する地点が、取り付けて行く時にどうしても隙間が開いてしまいます。

その隙間から雨水が入り込まないように、コーキングボンドや屋根漆喰などを塗っていき防水処理を施していきます。

最近では、鬼瓦の背中部分と積み上げた棟瓦の接地点には、以前は白色の屋根漆喰が塗られていたという過去の情報があります。

しかし、最近ではコーキングボンドを使用して隙間を埋める方法が一般的です。

コーキングボンドを使用すると、時間が経過すると固まってゴム状になり、雨水を弾く性質を持つため、優れた効果が期待できます。

また、屋根漆喰よりもコーキングボンドを使った方が、棟部の鬼瓦周りがすっきりとして綺麗に見えるという利点もあります。

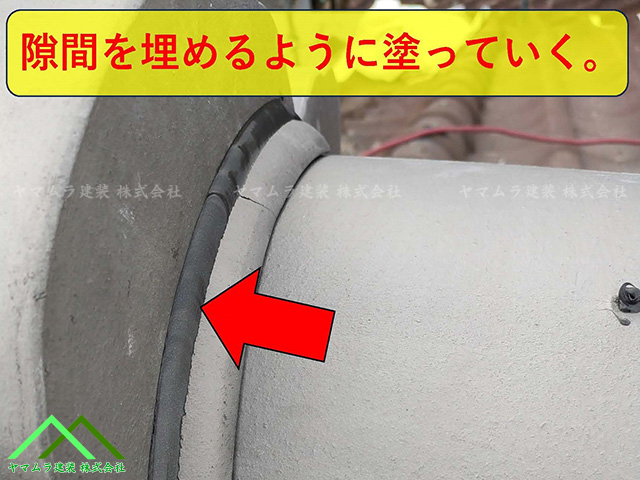

冠瓦の固定で縛っている針金線を内部から出している穴部分も塗っておきます

棟瓦の固定処理において、棟冠瓦の取り付け時には、針金線を使用して防水処理を行うことが重要です。

作業手順としては、まず屋根瓦を棟際まで施工し、その後針金線を使いながら棟瓦を積み上げていきます。

最終的に棟の最上段に棟冠瓦を取り付ける際に、釘穴から針金線を通して緊結させます。

この緊結した針金線は、棟全体を軽く下に押さえることで、棟瓦が崩れるのを防ぐ役割を果たします。

しかし、この釘穴からの雨水侵入を防ぐために、コーキングボンドを塗って防水処理を施す必要があります。

これにより、棟瓦の固定がしっかりと行われ、雨漏りの被害を防ぐことができます。

隅棟部にも同様な施工の流れで、棟瓦で積み上げ、頂上に棟冠瓦を施工した際には、釘穴部分にも防水処理としてコーキングボンドを塗っていきます。

隅棟部においても同じ手順で進めていくことで、屋根全体がしっかりとした防水処理が施されることになります。

コーキングボンドを丁寧に塗布することで、雨漏りの被害を防ぐことができます。

しっかりとした施工が重要ですので、注意して作業を進めてください。

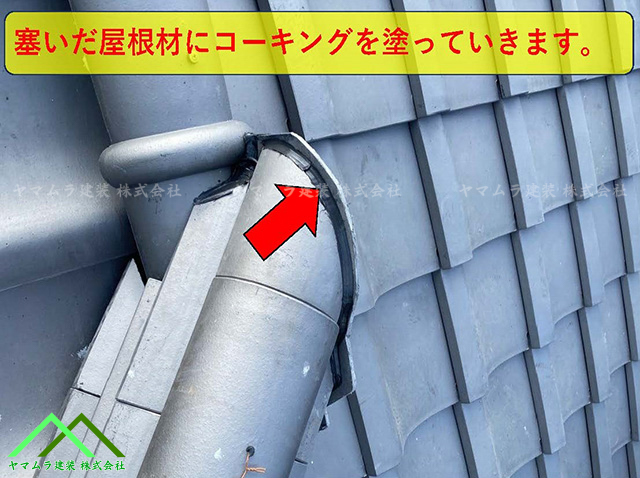

入母屋形状の屋根での四方向に配置された隅棟部の尻部分にも防水保護を

入母屋形状の屋根での隅棟部に関して、今回のようなすっきりした入母屋屋根の場合、隅棟の尻部分(鬼瓦の反対側)の防水処理が必要となります。

隅棟部は水がたまりやすい箇所であり、適切な防水処理を行うことで雨漏りを防ぐことができます。

特に入母屋形状の屋根では、この隅棟部の防水処理が重要となりますので、注意が必要です。

隅棟部のメンテナンスを怠らず、定期的な点検を行うことで、屋根の健康を保つことができます。

☞

隅棟の棟尻部分(鬼瓦の反対側)が、棟瓦(のし瓦)と棟冠瓦が加工切断されたままな状態です。

このまま放置していると、加工切断された部分から雨水が侵入して雨漏りの原因となってしまいます。

そのため、隅棟の尻部分に屋根材であるカラーベストを加工して棟尻に取り付けていきます。

屋根の隅棟尻の処理には、雨水が侵入しないようにするために、屋根材のカラーベストと隅棟の尻部分との隙間にコーキングボンドを塗って防水処理を施す作業が行われます。

かつては隅棟の尻部分には屋根漆喰が塗られていましたが、最近ではこのような加工も行われるようになっています。

隅棟の尻部分は、屋根材との隙間を塞ぐために加工され、コーキングボンドで防水処理が施されます。

これにより、雨漏りのリスクを低減することができます。

掛け瓦の隙間を塞いだ紐丸冠瓦を固定補強します

☞

入母屋屋根の両端に位置する【箕甲(みのこう)】部分において、取り付けられている掛け瓦と紐丸冠瓦を、パッキン付きのビス釘でしっかりと固定し、補強作業を行っていきます。

紐丸冠瓦に対しても、同様にビス釘を打ち込んで固定していきます。

今回の作業で使用したビス釘は、パッキンが付いており、ある程度の長さがあるものを選定いたしました。

また、ビス釘自体にも十分な太さがあるため、比較的勢力の大きくない台風などによる強風でも瓦がずれにくく、しっかりと固定することができます。

屋根の先端部分でもある軒先瓦を固定補強作業

初動調査の段階で、お客様からの要望に応じて、道路側に位置する危険な軒先瓦の固定作業を行いました。

軒先瓦を少し上に持ち上げ、専用工具を使用して釘穴を開け、パッキン付きビス釘でしっかりと固定処理を行いました。

パッキン付きのビス釘を打ち込む際には、目標となる打ち込み先として、軒先瓦の裏側にある高さ調整用の木材を目掛けて打ち込みました。

先ほどご紹介した箕甲の掛け瓦や紐丸冠瓦も、それぞれ最初から設置されていた野地板に固定された木材に向けて、パッキン付きのビス釘を打ち込んで固定してあります。

なお、四方向の屋根面にある軒先瓦すべてに対して、このようにパッキン付きのビス釘を用いた固定作業を行っております。

これにより、すべての軒先瓦がしっかりと固定され、強風などによるズレや落下を防ぎます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市南区にて瓦屋根の葺き替えリフォーム完了!後片付けで屋根から材料や作業道具を降ろして作業範囲を掃除を行いました』

ヤマムラ建装 株式会社では

ご説明も含めたブログのリンク先

初回点検の無料診断と有料診断の違いの説明↓↓↓

『ヤマムラ建装での目視による建物点検で無料調査と有料調査の違いの説明』

見積もりから工事完了の請求書迄の一連の流れ

『弊社で建物のリフォーム工事などの依頼から契約書の取り交わしを経て工事完了までの一連の流れ』

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください