名古屋市熱田区【瓦修繕工事】離れ解体で母屋の屋根を縮小!?S形瓦の特殊な屋根修理と雨漏り対策!ケラバ袖部 板金 破風板

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市熱田区の特殊な屋根修理:S形瓦の縮小工事

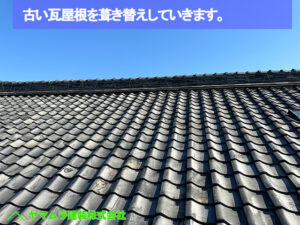

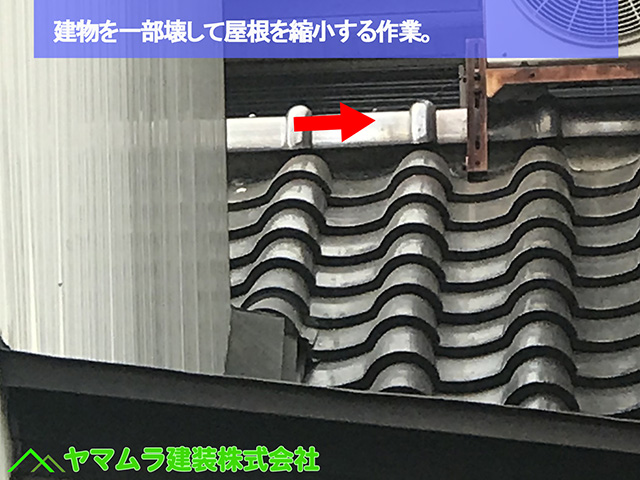

今回は、赤矢印で示された古い離れの建物を解体し、新しく建て替える計画です。

この離れには、南欧風の住宅でよく使われるおしゃれなS形屋根瓦が葺かれていました。

S形屋根瓦は、波打つような形状が特徴的な瓦です。

離れがなくなることで、母屋の屋根もその分短くする必要が出てきました。

そこで、緑矢印で示された範囲まで、屋根を「縮小(しゅくしょう)」し、その縮小された範囲の屋根をきれいに修理していくことになったのです。

解体工事からS形屋根瓦の縮小作業までは、いつもお世話になっている建築会社さんが段取りしてくださり、屋根が縮小された後の瓦の修理工事を私たちにご依頼いただきました。

このように、建物の解体に伴う屋根の修理も、私たちは経験豊富です。

どんなご要望にも柔軟に対応し、お客様にご満足いただけるよう、丁寧な作業を心がけています。

屋根に関するお困りごとがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談くださいね。

目次

雨漏りから屋根を守る!重要な下地処理とは?

今回、縮小された屋根のケラバ袖部(けらばそでぶ)付近には、「破風板(はふいた)」という部材と、その内側に「タルキ」と呼ばれる木材を取り付けました。

- 破風板:屋根の切妻(きりづま)部分(本を逆さまにしたような形の屋根の先端部分)の先端に取り付けられる板で、雨風の侵入を防ぎ、屋根を保護する役割があります。

- タルキ:新しい屋根瓦の高さが均一になるように調整したり、瓦を固定するためのビス釘を打ち込んだりするための土台になる木材です。

実は、どんな種類の屋根瓦を施工する際にも、このケラバ袖部には調整用の材料が取り付けられることが多いんです。

これは、瓦をしっかりと固定するためだけでなく、屋根全体の高さを均一にし、見た目を美しく仕上げるためでもあります。

ここにビス釘や固定釘を打ち込むことで、強風などでも瓦が飛ばされるのを防ぎ、屋根の耐久性を高めます。

ケラバ袖部に取り付けられた破風板とタルキの上に、私たちは追加のルーフィング(防水紙)を重ねて貼っていきます。

ルーフィングは、万が一屋根材の下に雨水が浸入しても、建物の中に入り込むのを防いでくれる、頼もしい防水シートです。

通常のルーフィングは長いロール状なので、ケラバ袖部の形状に合わせてカッターナイフで丁寧にカットし、ぴったりとフィットするように加工してから取り付けていきます。

特に重要なのが、ケラバ袖部に取り付けられたタルキの「高さ分」をしっかりとカバーするように、ルーフィングを立ち上げることです。

もしこの部分のルーフィングがきちんと立ち上がっていないと、屋根を流れてきた雨水が、タルキの隙間から建物内部に染み込み、雨漏りの原因となってしまう危険性があるんです。

そして、一度屋根瓦が葺かれてしまうと、このケラバ袖部からの雨漏りの原因を見つけるのは非常に困難になります。

無料の初期調査ではほとんど発見できず、場合によっては、有料の精密調査として仮設足場を設置し、瓦を剥がして内部を確認するといった大がかりな調査が必要になることもあります。

そのため、このケラバ袖部のルーフィング防水紙の作業は、この後の「水流れ板金の取り付け」と同様に、屋根修理やリフォームにおいて必須の工程だと考えています。

雨水を完璧にコントロール!水流れ板金の重要性

この水流れ板金は、タルキに沿うようにしっかりと取り付けられます。

その上から、今回修理しているS形屋根瓦を一枚ずつ丁寧に葺いていくんです。

水流れ板金は、屋根を流れてきた雨水をスムーズに誘導し、壁と屋根の隙間から水が入り込むのを防ぐ、縁の下の力持ちのような存在です。

実は、昔ながらの和瓦(J形)以外のほとんどの屋根材には、この水流れ板金が必ずと言っていいほど必要なんです。

ただ、築20年以上経つような切妻屋根(きりづまやね)のお家では、この板金が取り付けられていないケースも稀にあります。

もし板金がないと、ケラバ袖部から雨水が建物に染み込み、雨漏りの原因になってしまう可能性が高まるので注意が必要です。

新しいS形屋根瓦は、屋根の低い方である軒先部(のきさきぶ)から順に葺いていきます。

瓦をタルキの上に乗せるように取り付けることで、瓦の高さが均一になり、見た目も美しく仕上がります。

さらに、一枚一枚の瓦をビス釘でしっかりと固定していきます。

これにより、強風で瓦が飛ばされるのを防ぎ、屋根の安全性を高めることができるんですよ。

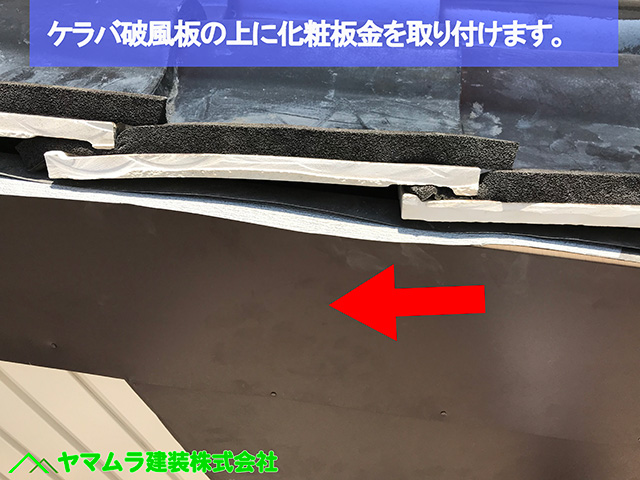

見た目と耐久性を両立!破風板金とケラバ袖瓦の施工

ケラバ袖部には、前回お話ししたタルキや水流れ板金に加えて、破風板(はふいた)という板が取り付けられています。

この破風板は、雨風から屋根の内部を守る大切な役割があります。

私たちが次にこの破風板の上に重ねて取り付けるのが、金属製の破風板金です。

これは、破風板をさらに雨や紫外線から保護し、耐久性を高めるためのものです。

この破風板金を取り付けるタイミングには、実はちょっとしたコツがあるんです。

この後取り付ける「ケラバ袖瓦(けらばそでがわら)」よりも先に破風板金を施工する方が、作業がスムーズに進み、仕上がりもずっときれいになります。

ケラバ袖瓦を取り付けてからでも破風板金を設置できないわけではありませんが、その場合は作業がしにくく、無理な体勢での作業になりがちです。

そのため、私たちは経験と知識に基づいて、最適なタイミングで破風板金を施工することを徹底しています。

破風板金を固定する際には、屋根材の色に合わせた同色の専用釘を使用します。

これにより、釘が目立たず、屋根全体が統一感のある美しい仕上がりになります。

まず、ケラバ袖部に取り付けた屋根瓦の端に、「水密材(すいみつざい)」という特別な部材を一枚ずつ設置していきます。

この水密材は、名前の通り水を密閉する役割があります。

これを付けることで、たとえ激しい雨が降っても、雨水がケラバ袖の方向に流れ出さずに、屋根瓦の中央にある「谷部(たにぶ)」へとスムーズに誘導されます。

最終的には、軒先に設置された雨樋(あまどい)の中へと流れ込み、適切に排水される仕組みです。

水密材の取り付けが終わったら、次に「ケラバ袖瓦(けらばそでがわら)」を葺いていきます。

ケラバ袖瓦は、ケラバ袖部に専用の形をした瓦で、屋根の先端である「軒先部(のきさきぶ)」から、屋根のてっぺんである「大棟部(おおむねぶ)」へと、一本ずつ丁寧に固定していきます。

このケラバ袖瓦の固定には、「パッキン付きビス釘(くぎ)」を使用します。

このビス釘は、釘の頭にゴムなどのパッキンが付いているため、打ち込んだ後の釘穴から雨水が浸入するのを防いでくれます。

瓦の横側からこのビス釘を打ち込むことで、ケラバ袖瓦がしっかりと固定され、強風で飛ばされる心配も少なくなります。

お客様に「ありがとう!」と言われる屋根修理

長らくお話ししてきた母屋の屋根修理工事が、ついに無事に完了しました。

新しい屋根材の取り付けから、雨漏りを防ぐための大切な板金(ばんきん)処理まで、すべての工程が滞りなく終了です。

屋根の上での作業がすべて終わったら、職人たちは使った工具や道具を一つ残らず丁寧に地上へ降ろします。

その後、作業した範囲をブロワー(強力な送風機)できれいに掃除し、細かい砂やゴミを残さず取り除きます。

お客様の大切な家をきれいに保つことも、私たちの大切な仕事の一つです。

そして、最終チェックが終わった後、ご依頼くださった建築会社さんにご連絡し、工事完了のご報告をさせていただきました。

すると、「ずっと屋根の修理の工程を見ていたので、本当に助かりました!ありがとう!」と、温かいお言葉をかけてくださいました。

今回は、離れの解体に伴う特殊な屋根の縮小と修理という内容でしたが、お客様(建築会社さん)が私たちの作業を間近で見てくださり、その丁寧さや確実性を評価してくださったことに、職人一同、大きな喜びを感じています。

このように、私たちの仕事はただ屋根を直すだけではありません。

お客様や、お客様と私たちを繋いでくださる取引先の方々に、安心と信頼をお届けすることが何よりも大切だと考えています。

ヤマムラ建装 株式会社では