名古屋市熱田区【鬼瓦修理】屋根の棟に設置した鬼瓦が転倒で緊急事態!針金劣化が原因?安心の固定方法 瓦修理

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市熱田区で鬼瓦が倒れた!緊急修理から学ぶ屋根の重要性

名古屋市熱田区のお客様から「仮設足場の設置中に鬼瓦が倒れてしまった!」と緊急のご連絡をいただきました。

大切なお住まいに関わることなので、すぐに駆けつけて状況を確認させていただきました。

お話を伺うと、足場を設置している作業員の方が少しバランスを崩し、その際に鬼瓦の頭部分に軽く触れてしまったとのこと。

それがきっかけで、鬼瓦が前に倒れてしまったそうです。

現場を拝見すると、確かに屋根の端にある「隅棟(すみむね)」という部分の横から見て、鬼瓦だけがぽっかりとなくなり、きれいに転倒していました。

なぜ、軽く触れただけで倒れてしまったのか、その原因をしっかりと調べ、適切な修理を行う必要があります。

鬼瓦は屋根の顔とも言える部分。

倒れたままだと見た目が悪いだけでなく、雨漏りの心配も出てきます。

私たちはお客様に安心していただくため、このような緊急事態にも迅速に対応しています。

今回の件も、原因究明から修理作業まで、責任を持って対応させていただきます。

屋根や外壁、その他住宅に関するお困りごとがありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

目次

「運が良かった」だけじゃない!プロの視点と安全への意識

幸いなことに、作業員の方に怪我はなく、倒れた鬼瓦も絶妙な位置に収まりました。

もし、ほんの少しでも倒れる位置がずれていたら、鬼瓦は地上まで落下していたかもしれません。

想像してみてください。

瓦が落ちた衝撃で、もし仮設足場の一角にぶつかっていたら、その反動でお住まいの外壁などを破損させていた可能性も十分に考えられます。

今回は本当に「運が良かった」の一言に尽きます。

しかし、私たちプロの目から見ると、単なる偶然だけではないと考えています。

普段からの丁寧な作業や、万が一に備えた安全対策への意識が、こうした予期せぬ事態において被害を最小限に抑える結果につながったのだと思います。

本来、鬼瓦は「背中部分」と呼ばれる箇所に、針金を通してしっかりと固定されます。

この針金で瓦を縛り上げ、強風や地震などから屋根を守るのが一般的な工法です。

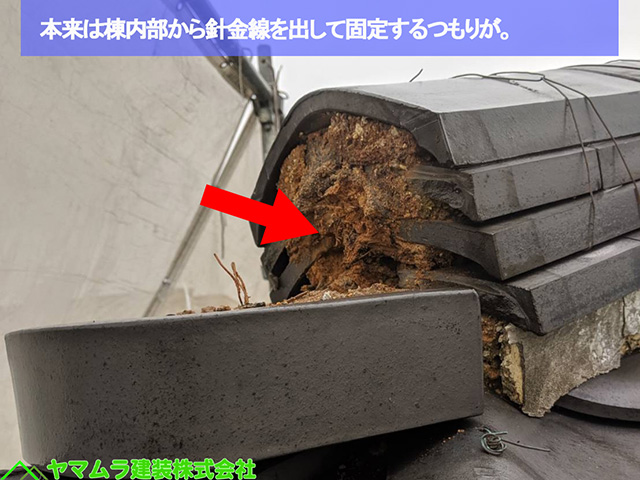

しかし、今回倒れてしまった鬼瓦を詳しく見てみると、固定に使われていた針金に問題がありました。

まず、一本一本の針金が細すぎるんです。

さらに、通常は複数の針金を束ねて(これを「寄って縛り上げる」と言います)強度を高めるのですが、その束ねてある本数も少なすぎました。

細く、本数も少ない針金では、どうしても強度が不足します。

時間の経過とともに瓦と瓦の隙間から雨水が浸入し、針金が腐食して切れてしまった可能性が高いと私たちは考えています。

これが、鬼瓦が倒れてしまった根本的な原因でしょう。

なぜ鬼瓦が倒れてしまったのか、その原因が「針金」にあったことをお話ししました。

では、本来どのように鬼瓦は固定されるべきなのでしょうか?

鬼瓦をしっかりと固定するには、まず屋根の土台部分で針金を固定します。

そして、その針金を使って鬼瓦の背中部分をしっかりと縛り上げます。

ここまでは想像しやすいかもしれませんね。

しかし、ここからが重要なポイントです。

固定した針金を中心に、「のし瓦(のしがわら)」と呼ばれる棟瓦を何枚も積み上げていきます。

この時、針金が雨水に当たらないように、棟瓦の中に完全に隠してしまうんです。

こうすることで、針金は雨風から守られ、サビて腐食するのを防ぐことができます。

まさに、見えない部分にこそ職人の技とこだわりが詰まっていると言えるでしょう。

安心の屋根を守る!鬼瓦の確実な固定工程

鬼瓦の固定には、見えない部分での丁寧な作業が欠かせません。

今回は、どのように鬼瓦がしっかりと固定されるのか、その工程を詳しくご紹介します。

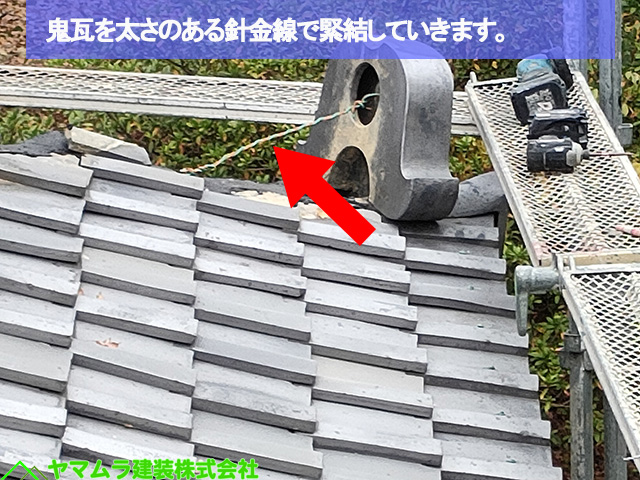

屋根の土台から出てきた何本もの針金(これを「複数本で寄った針金」と言います)を、鬼瓦の背中部分にある、ちょうど縛るのに適した場所にしっかりと巻き付けて固定します。

このとき、針金がバラバラにならないように、何本かまとめて束ねて使うのがポイントです。

鬼瓦を固定したら、次は「のし瓦」という平たい瓦を一段ずつ積み上げて棟を作り上げていきます。

この作業の際に、鬼瓦を縛った針金が雨水に直接当たらないように、棟瓦の中にすっぽりと隠してしまうんです。

針金が雨に濡れないようにすることで、サビや腐食を防ぎ、鬼瓦が長持ちするように工夫されています。

このような見えない部分の丁寧な仕事こそが、お客様の大切な住まいを長く守る秘訣です。

名古屋市で屋根のリフォームや点検をお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。

経験豊富な職人が、お客様の住まいを丁寧に、そして確かな技術で守ります。

ご不安な点やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お客様の安心のために!迅速な修理と費用負担について

お伝えしていた鬼瓦の転倒事故、修理はどのように進むのか気になっている方もいるかもしれませんね。

今回は、棟がどのように完成するのか、そして今回の修理の状況についてお話しします。

積み上げた「のし瓦」の上に、棟の仕上げとなる「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」を取り付けていきます。

これが棟のまさに「てっぺん」を飾る瓦です。

そして最後に、万が一の転倒を防ぐための針金をしっかりと縛り付けて、棟の完成となります。

このような工程で棟は積み上げられていくので、以前お話しした鬼瓦を固定する針金も、棟の中にきちんと隠れるようになっているんです。

これにより、雨風から守られ、針金が長持ちする仕組みになっています。

屋根の点検を終え、鬼瓦が転倒してしまった原因などをお客様に詳しくご説明させていただきました。

幸いなことに、今回は仮設足場を手配した建築会社さんが工事費用を全額負担してくださることになりました。

そのため、お客様からも「見積もり書を提出したら、すぐにでも修理作業に取りかかってほしい」とご連絡をいただいています。

私たちはお客様に安心して暮らしていただけるよう、これからも迅速かつ丁寧な作業を心がけてまいります。

屋根のことで何かお困りごとがあれば、どんな小さなことでも遠慮なくご相談くださいね。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市熱田区【鬼瓦修理】安心の瓦屋根を守る鬼瓦の針金交換と丁寧な棟瓦を南蛮漆喰で再施工修理の全工程』

ヤマムラ建装 株式会社では