writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

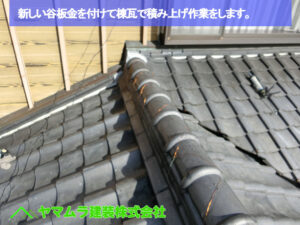

経年劣化した谷樋からの雨漏り!新しい谷樋交換を行います

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

名古屋市を中心に屋根工事を手がけるヤマムラ建装株式会社です。

「家の軒天(のきてん)に雨染みが…」そんなご相談から始まった、豊明市での雨漏り修理の現場レポートをお届けします。

丁寧なヒアリングと点検の結果、雨漏りの正体は屋根の谷部分にある谷樋(たにどい)と、その下のルーフィング(防水シート)の劣化でした。

銅板に開いた穴や、瓦の下で傷んでいた防水層。

これらを放置すれば、家全体に被害が及ぶところでした。

今回のブログでは、瓦の丁寧な取り外しから、雨水の侵入を許さない谷樋の交換・防水作業まで、私たちが現場でこだわり抜いた全工程を詳しく解説します。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

名古屋市にお住まいの皆さま、突然の雨漏りにヒヤッとされた経験はありませんか?

もし「天井にシミができた」「雨の日にポタポタ音がする」「屋根の瓦がずれているのを見つけた」など、少しでも気になることがあれば、それはお住まいからのSOSサインかもしれません。

特に、大雨が降るたびに雨漏りに悩まされていらっしゃるお客様は少なくありません。

今回のブログでご紹介するお客様も、まさにそうしたお悩みを抱えていらっしゃいました。

きっかけは、お客様がご自宅の軒天に発見された「雨染み」でした。

軒天とは、屋根の先端部分の裏側にある仕上げ材のことで、ここに雨染みができるということは、屋根や外壁、あるいはその内部で何らかのトラブルが起きている可能性が高いのです。

大切なお住まいのことですから、お客様は大変ご心配になり、すぐさま私たちヤマムラ建装株式会社にご相談くださいました。

私たちはまず、お客様のご都合の良い日時に合わせて訪問日時を調整し、ご自宅へお伺いしました。

最初に行ったのは、お客様がどのようなことでお困りなのか、いつから異変に気づいたのかなど、現状について詳しくお話を伺うヒアリング調査です。

お客様のお話をじっくりと聞かせていただくことで、屋根のトラブルの原因を探る重要なヒントを得ることができます。

どんな些細な情報でも、私たちにとっては貴重な手がかりとなりますので、気になっていることは全てお話しいただくようお願いしています。

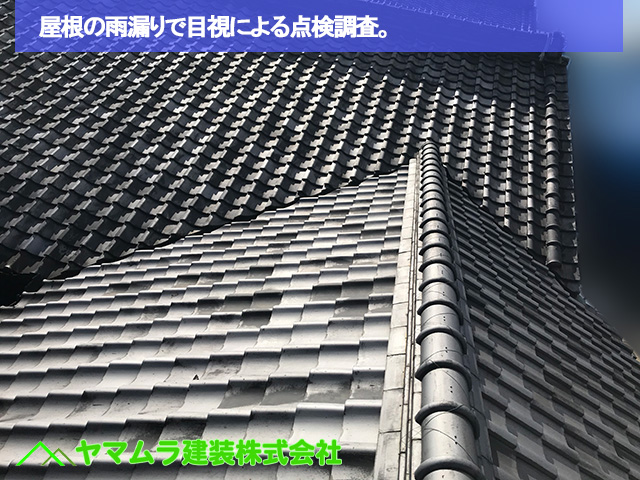

ヒアリング後、熟練の職人が屋根に上がり、綿密な目視点検を行いました。

瓦の状態、ルーフィング(防水シート)の劣化、そして雨水が集中して流れる「谷樋」や「大棟」といった重要な箇所の状態を徹底的に確認しました。

その結果、お客様の雨漏りの原因は、長年の雨風で劣化が進んだ谷樋板金と、その下のルーフィングの損傷にあることが判明したのです。

お客様には、点検で判明した屋根の状況と、雨漏りを確実に止めるための最適な修理プランを分かりやすい言葉で丁寧にご説明しました。

無理な押し売りは一切せず、お客様にご納得いただいた上で、今回の谷樋板金交換工事をご依頼いただくことになりました。

この工事が、お客様の雨漏りの不安を解消し、長く安心して暮らせる住まいを取り戻すための第一歩となることを願っています。

建物の状況

| 築年数 | 築40年ほど |

| 工事費用 | 約60万円ほど |

| 施工期間 | 約5日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 経年劣化した谷樋からの雨漏り!新しい谷樋交換を行います

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 豊明市での雨漏り修理はプロにお任せ!谷樋板金交換で家を徹底防水する全工程

- 3. 「軒天の雨染み」はSOSサイン!放置しない早期発見の重要性

- 3.1. 瓦に異常なし?屋根のプロが見抜く隠れた雨漏り原因

- 3.2. 雨水の通り道「谷樋」の劣化が雨漏りの原因だった!銅板の落とし穴

- 3.3. 屋根の弱点「八谷部」と大棟の適切な補修が雨漏りを防ぐ鍵

- 4. 谷樋交換工事の始まり!大棟と周辺瓦の慎重な解体

- 4.1. 屋根土の撤去と安全対策!雨漏り防止の地道な下準備

- 4.2. 谷樋下の「最後の砦」ルーフィングの劣化と品質の重要性

- 4.3. ルーフィングの穴あきは危険信号!放置できない二重の劣化

- 4.4. 強固な二重防水層!新しいルーフィングの重ね貼り工法

- 4.5. 新しい谷樋鉄板の設置と粘着シートで完璧な排水ルートを確保

- 4.6. 職人技の真骨頂!八谷部での谷樋板金精密加工

- 4.7. 瓦の固定は南蛮漆喰とビスで!強風・地震に負けない屋根へ

- 4.8. 雨漏り修理の総仕上げ!谷樋周辺から大棟までの瓦復旧

- 4.9. 屋根の端「ケラバ袖部」の冠瓦もこれで安心!

- 4.10. 見えない部分へのこだわりが未来を守る!谷樋周辺の最終防水対策

- 4.11. 棟瓦の積み上げと最終固定!地震・台風にも強い屋根へ

- 4.12. 屋根の「冠」を守る!江戸冠瓦と尻側の二重防水

- 5. 段違い屋根の谷樋も劣化に注意!複雑な形状もプロの目で解決

- 5.1. 大棟の瓦解体は職人技!屋根の構造を理解した慎重な作業

- 5.2. 屋根土の効率的な撤去術!土嚢袋活用で下地をきれいに

- 5.3. 屋根の命を守る!ルーフィングの広範囲敷設と二重防水

- 5.4. ルーフィング+粘着シート+精密加工!谷樋の三重防水術

- 5.5. 新しい谷樋鉄板の設置から水密材、先端加工まで徹底解説

- 5.6. 雨漏り修理完了後の屋根清掃とお客様へのご報告

- 6. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 6.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 7. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 8. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

作業のビフォーアフター

豊明市での雨漏り修理はプロにお任せ!谷樋板金交換で家を徹底防水する全工程

名古屋市を中心に屋根工事や住宅リフォームを手がけるヤマムラ建装株式会社です。

「もしかして雨漏り?」、「屋根が傷んでいるかも…」そんな不安を感じたら、まずは私たちにご相談ください。

当社では、お客様からのご依頼をいただいてから、最初に行う大切なステップがあります。

それは、お客様のご自宅へお伺いし、直接お話をお聞きするヒアリング調査です。

まず、お客様のご都合の良い日時をお伺いし、ご在宅の時間に合わせて訪問日時を調整させていただきます。

お客様の大切なお時間をいただくわけですから、無理なくお話ができるように配慮いたします。

ご自宅に到着しましたら、まずはご挨拶をしっかりと行います。

そして、お客様が今どんなことでお困りなのか、いつから気になっているのかなど、現状について詳しくお話を伺います。

例えば、「雨が降ると天井に染みが…」「瓦がずれているのを見つけた」「築年数が古いから一度見てほしい」といった、お客様が感じている不安や疑問、ご要望などを丁寧に聞き取らせていただきます。

このヒアリングは、お客様の屋根の状態を正確に把握し、最適な解決策をご提案するための非常に重要な工程です。

お客様のお話の中から、屋根のトラブルの原因を探るヒントを見つけ出すことも少なくありません。

どんな些細なことでも構いませんので、気になっていることをすべてお話しください。

私たちは、お客様のお悩みに真摯に耳を傾け、専門家としての知識と経験をもとに、分かりやすく丁寧にご説明いたします。

無理な押し売りは一切いたしませんので、ご安心ください。

まずは、お客様の「困った」をじっくりお聞かせください。

そこから、安心への第一歩が始まります。

「軒天の雨染み」はSOSサイン!放置しない早期発見の重要性

「大雨が降ると、家の軒天(のきてん)に雨染みができてしまうんです…」。

お客様からこのようなご相談をいただくことがあります。

軒天とは、屋根の裏側、外壁から突き出た部分の天井にあたる場所のことです。

特に、今回お客様のお宅のように板張りの軒天の場合、雨水が浸入すると染みがはっきりと現れやすく、雨漏りのサインを見つけやすいという特徴があります。

お客様もこの雨染みを発見し、「もしかして雨漏りしているのではないか」とご心配されたそうです。

この早期発見が、実はとても重要なんです。

雨染みは、単なる汚れではありません。

それは、屋根や外壁のどこかから雨水が侵入し、構造材を伝って軒天に到達している証拠です。

放置してしまうと、軒天の木材が腐食したり、カビが発生したりするだけでなく、建物内部の柱や梁(はり)といった大切な構造部分にまで被害が広がり、大規模な修繕が必要になるケースもあります。

軒天の雨染みを見つけたら、それはお家からのSOSサインだと受け止めてください。

小さな染みだからと放置せず、専門業者による早めの点検をおすすめします。

私たちプロの目で見れば、雨水の侵入経路や原因を正確に特定し、適切な処置を施すことができます。

瓦に異常なし?屋根のプロが見抜く隠れた雨漏り原因

今回は、比較的アクセスしやすい1階の屋根部分だったため、脚立を安全に設置して、屋根の上へと登り、綿密な目視点検を行いました。

屋根に上がると、まずは全体の状態をじっくりと確認します。

瓦一枚一枚に破損やひび割れがないか、ズレていないかなど、隅々までチェック。

今回の点検では、幸いなことに瓦自体に目立った破損や亀裂は見られませんでした。

このことから、瓦の破損が直接の原因となって雨漏りしている可能性は低いと判断できます。

「瓦が大丈夫なら安心」と思われるかもしれませんが、実はそうとも限りません。

雨漏りの原因は、瓦の破損だけではないからです。

例えば、瓦の下に敷かれているルーフィング(防水シート)の劣化や、屋根の部材の接合部分の隙間、あるいは雨樋の詰まりなど、様々な要因が考えられます。

特に、今回お客様が雨染みを見つけられた軒天は、屋根から流れてくる雨水が最終的に到達する場所の一つです。

私たちは、お客様のお悩みを解決するため、瓦の点検だけでなく、ルーフィングの状態や谷樋、棟部分など、雨水が浸入しやすい箇所を徹底的に調査します。

経験豊富なプロの目で、どんな小さな異変も見逃しません。

雨水の通り道「谷樋」の劣化が雨漏りの原因だった!銅板の落とし穴

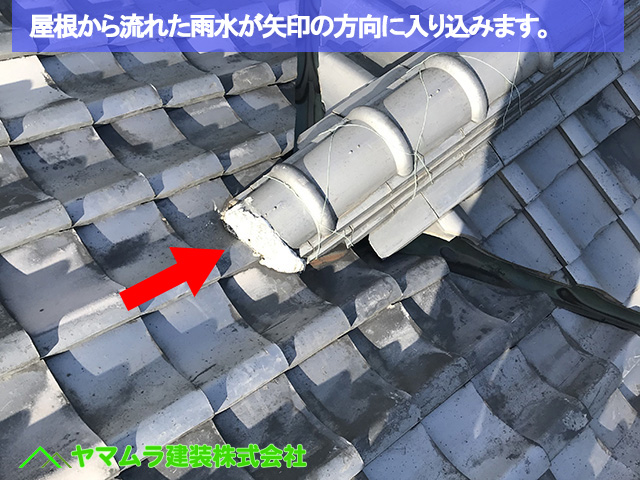

今回のお宅の屋根には、一本の谷部と、屋根の頂点部分で二つの谷部が合流する「八谷(はちや)部」と呼ばれる箇所の、合計二か所の谷部がありました。

この谷部というのは、屋根の面と面が合わさるくぼんだ部分で、雨水が集中して流れる非常に重要な場所です。

これらの谷部を注意深く目視で確認したところ、いずれも雨水の痕がはっきりと残っており、劣化が進んでいるサインが出ていました。

このような雨水の痕は、谷樋の表面が傷つき、薄くなっている証拠であり、この状態を放置すると、いずれは穴が開いてしまう可能性が非常に高いのです。

さらに詳しく調査を進めると、谷樋に使われていた材質が銅板であることが判明しました。

実はこの銅板の谷樋は、築年数が経過すると、その特性上、経年劣化によって穴が開き、雨漏りの原因となるケースが非常に多く発生しています。

銅板は耐久性が高いと思われがちですが、酸性雨や落ち葉の堆積などにより、少しずつ腐食が進んでしまうことがあるのです。

今回の雨漏りの原因は、この劣化が進んだ銅板の谷樋にあると特定できました。

早期に発見できたことは、お客様にとって不幸中の幸いと言えるでしょう。

谷樋からの雨漏りは、建物の内部に深刻なダメージを与える前に、適切な処置が必要です。

屋根の弱点「八谷部」と大棟の適切な補修が雨漏りを防ぐ鍵

お客様のお宅の屋根には、二つの谷樋が屋根の頂点で交わる八谷部(はちやぶ)という複雑な箇所があり、その上には屋根のてっぺんを覆う大棟(おおむね)が施工されていました。

しかし、この大棟が現状では少し長すぎる状態でした。

大棟が長すぎると、棟瓦の奥に雨水が流れ込みやすくなり、そこから雨漏りにつながるリスクがあるのです。

適切な長さに調整することで、雨水の浸入を防ぎ、より高い防水性を確保できます。

これらの点検結果を踏まえ、お客様へ詳細をご説明させていただきました。

主な原因である谷樋板金が劣化しており、交換作業が必要なこと。

そして、その交換作業を行うためには、周囲の瓦も一時的に取り外す必要があり、工事後に元の状態に付け直す作業も含まれることなどを、丁寧にお伝えしました。

私たちは、お客様に安心して工事をご依頼いただけるよう、専門用語を避け、分かりやすい言葉で状況を説明することを心がけています。

今回の屋根の状況と必要な工事内容を明確にお伝えし、その場で概算のお見積もりも提示させていただきました。

お客様には、雨漏りの心配を解消し、長く安心して暮らしていただくための最適なプランをご提案できたと確信しています。

谷樋交換工事の始まり!大棟と周辺瓦の慎重な解体

まず最初に行うのは、劣化した谷樋を取り除くための準備作業です。

特に、谷樋板金同士が重なり合う、屋根のてっぺんの箇所、つまり大棟(おおむね)に施工されている棟瓦(むねがわら)を、一枚ずつ慎重に取り外していきます。

この大棟は、屋根の頂上部分を保護する重要な役割を担っていますが、谷樋の真上に位置しているため、まずはこの棟瓦を取り除く必要があります。

棟瓦を取り除くと、その下にある、これまで隠れていた古くなった谷樋板金が姿を現します。

長年の雨風にさらされて、色褪せたり、傷んだりしているのが分かります。

次に、露出した谷樋板金の周りにある瓦を、これもまた一枚ずつ丁寧に取り除いていきます。

谷樋は瓦の下に敷かれているため、新しい谷樋を設置するには、周囲の瓦が邪魔になるからです。

瓦を傷つけないよう、細心の注意を払いながら作業を進めます。

この解体作業は、一見単純に見えるかもしれませんが、非常に重要な工程です。

無理に取り外したり、雑な作業をしてしまうと、既存の瓦や屋根の他の部分を傷つけてしまい、余計な修理費用が発生してしまう可能性もあります。

私たちは、熟練した職人の技で、一つ一つの瓦を丁寧に扱い、お客様の大切な屋根を守りながら作業を進めています。

屋根土の撤去と安全対策!雨漏り防止の地道な下準備

まず、前回取り外した大棟の瓦に続いて、八谷部の右側と左側、それぞれから上がってくる谷樋(たにどい)周辺の瓦を一枚ずつ丁寧に撤去していきます。

谷樋は瓦の下に隠れているため、新しい谷樋を設置するには、周囲の瓦を一時的に取り除く必要があるのです。

瓦を傷つけないよう、慎重に持ち上げ、決められた場所に仮置きしていきます。

瓦を取り除くと、その下から屋根土(やねつち)が現れます。

この屋根土は、瓦を固定したり、雨水の流れを調整したりする役割を担っていますが、長年の間に湿気を含んで重くなったり、劣化して固くなったりすることがあります。

劣化した屋根土をそのままにしてしまうと、新しい谷樋を設置する際の妨げになったり、将来的な雨漏りの原因になったりする可能性もあるため、不要な部分は全て取り除きます。

取り除いた屋根土は、土嚢袋(どのうぶくろ)に入れていきます。

屋根の上で土嚢袋にまとめることで、安全かつ効率的に地上へ運び出すことができます。

この作業は、単に古いものを撤去するだけでなく、新しい谷樋がしっかりと機能するための「下地作り」として非常に重要です。

谷樋下の「最後の砦」ルーフィングの劣化と品質の重要性

谷樋板金を取り除くと、その下から現れたのはルーフィングと呼ばれる防水シートです。

ルーフィングは、屋根材の下に敷かれ、万が一瓦や板金の隙間から雨水が浸入しても、お家の中に水が入らないように防ぐ「二次防水」の役割を持つ、非常に大切な部分です。

しかし、今回のお宅のルーフィングは、残念ながら経年劣化で穴が開いている状態でした。

さらに詳しく観察すると、使用されていたルーフィングが、現在の主流となっている高品質なものと比べ、少し安価なタイプであることも分かりました。

安価なルーフィングは、初期費用を抑えられますが、紫外線や熱による劣化のスピードが早く、結果として早い段階で防水性能が失われてしまう傾向にあります。

今回の雨漏りは、表面の谷樋板金の劣化だけでなく、その下のルーフィングも同時に劣化していたことが大きな原因だったと言えるでしょう。

まさに、「見えない部分」の品質が、お家の寿命を左右する典型的な例です。

屋根の工事において、私たちは常に「見えない部分」の品質にこだわっています。

なぜなら、そこがお客様のお家を雨漏りから守る最後の砦だからです。

安価な材料を選ぶことで一時的にコストを抑えられても、結局は早期の再工事が必要になり、かえって高くついてしまうことも少なくありません。

ルーフィングの穴あきは危険信号!放置できない二重の劣化

取り外した谷樋板金の下を確認すると、ルーフィングには複数の小さな穴が開いている箇所もあれば、拳ほどの大きな穴が開いている箇所もありました。

これほど広範囲にわたって穴が開いているルーフィングを目にすることは、私たちプロの目から見ても非常に危険な状態です。

ルーフィングは、屋根材の下で雨水の侵入を防ぐ「二次防水」という重要な役割を担っています。

しかし、今回のように谷樋板金にも穴が開き、さらにその下のルーフィングにも複数の穴が開いている状態では、雨水は容易にルーフィングを突破し、直接屋根裏へと到達してしまいます。

屋根裏に雨水が浸入すると、天井にシミができるだけでなく、木材の腐食やカビの発生、さらにはシロアリ被害など、お家の構造そのものに深刻なダメージを与えかねません。

このような状況では、雨漏りがいつ発生してもおかしくない、まさに「待ったなし」の状態と言えます。

お客様が軒天の雨染みに気づかれたのは、不幸中の幸いでした。

早期に発見できたことで、被害が拡大する前に適切な処置を施すことができます。

強固な二重防水層!新しいルーフィングの重ね貼り工法

既存のルーフィングの上に、さらに新しいルーフィングを重ねて敷く作業を行いました。

これは、万が一にも雨水が侵入する隙を与えないための、いわば「二重の防水層」を構築する重要な工程です。

特に雨漏りのリスクが高い八谷部(はちやぶ)という、複数の谷が合流する複雑な箇所では、より一層の注意を払います。

八谷部では、互いの谷が交わる場所、つまり屋根の頂点に近い大棟際(おおむねぎわ)から、雨水が流れ落ちる先の軒先部(のきさきぶ)まで、途中で途切れることなく一本のルーフィングを流すように敷設していきます。

こうすることで、谷部全体を途切れることなく防水し、雨水の浸入経路を徹底的に遮断することが可能になります。

この「ルーフィングの二重施工」は、見えない部分の作業ではありますが、お家の寿命を延ばし、将来的な雨漏りのリスクを大幅に軽減するために非常に有効な対策です。

高品質なルーフィングを適切に施工することで、お客様に長く安心して暮らしていただける屋根を提供することができます。

新しい谷樋鉄板の設置と粘着シートで完璧な排水ルートを確保

谷樋鉄板(たにとい てっぱん)は、屋根の谷部分に集まる雨水を効率よく軒先まで流す、非常に重要な部材です。

新しい谷樋鉄板は、その下の防水層であるルーフィングにぴったりと重なるように設置します。

これにより、万が一雨水が谷樋を越えても、その下のルーフィングがしっかりとお家を守る、まさに「多重防御」の体制が整います。

特に谷樋からの雨漏りを防ぐために、私たちはもう一つ重要な対策を施しています。

それは、谷樋の片側に粘着シートを貼る作業です。

この粘着シートは、谷樋と瓦の隙間から雨水が染み込むのを防ぐための専用の防水材です。

たとえ谷樋の表面に水が溜まったり、風雨によって水が跳ね上がったりしても、この粘着シートが雨水の浸入をしっかりと食い止め、瓦の下への水の浸透を防ぎます。

このように、新しい谷樋鉄板の取り付け一つをとっても、ただ交換するだけでなく、ルーフィングとの連携や、粘着シートによる追加の防水対策を徹底しています。

職人技の真骨頂!八谷部での谷樋板金精密加工

八谷部では、右側と左側からそれぞれ上がってくる谷樋板金を、屋根の頂点で交わる部分に合わせて切断し、精密に加工していきます。

この加工が、雨漏りを防ぐ上で最も重要なポイントの一つです。

なぜなら、この頂点部分は、谷樋が複雑に重なり合うため、ほんのわずかな隙間や寸法の狂いでも、簡単に雨水が浸入してしまう危険性があるからです。

私たち職人は、この「加工の仕方」に細心の注意を払います。

雨水の流れを完璧にコントロールし、どの角度から雨が降っても浸入させないよう、谷樋板金をミリ単位で調整し、現場に合わせて一枚一枚丁寧に加工していきます。

この緻密な作業こそが、雨漏りを未然に防ぎ、お客様に心から安心していただける屋根を作るための「職人技」なのです。

「この場所は、細心の注意が必要ですね」という言葉は、まさに私たちのプロとしてのこだわりを表しています。

目に見えない部分にこそ、高い技術と経験が必要とされるのが屋根工事です。

瓦の固定は南蛮漆喰とビスで!強風・地震に負けない屋根へ

新しい谷樋(たにどい)の設置が終わったら、次に行うのが、作業の始めに取り外しておいた瓦を元の位置に戻す作業です。

この瓦の取り付けは、単に並べるだけでなく、地震や強風にも負けない、頑丈な屋根を作るための大切な工程となります。

瓦を一枚ずつ戻していく際、私たちは「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という特殊な漆喰を、瓦と屋根の間に慎重に使用します。

南蛮漆喰は、一般的な漆喰よりも粘り気があり、水に強く、乾くと非常に硬くなる特性を持っています。

この特性を活かして、瓦の高さや傾きを微調整しながらしっかりと接着することで、瓦がずれたり浮いたりするのを防ぎます。

これにより、雨水の浸入を防ぐだけでなく、屋根全体の安定性を高めることができるのです。

さらに、瓦の固定は南蛮漆喰だけではありません。

場所によっては、針金線を使って瓦同士をしっかりと縛り付け、強風で飛ばされないように補強します。

また、風の影響を受けやすい場所や、特に固定が必要な箇所では、瓦に開けられた専用の釘穴を利用して、ビスを打ち込み、瓦自体を屋根の下地に直接固定する作業も行っています。

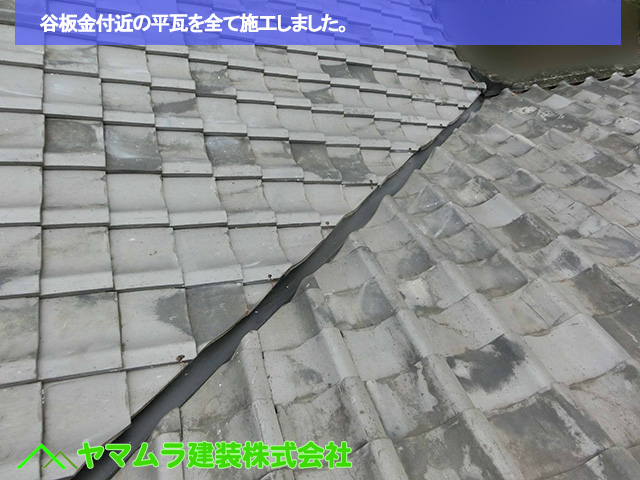

雨漏り修理の総仕上げ!谷樋周辺から大棟までの瓦復旧

新しい谷樋板金がしっかりと設置されたら、次に行うのは、これまで一時的に取り外していた屋根瓦を元の位置に戻す作業です。

この工程は、屋根全体の防水性と美観を左右する非常に重要な最終段階となります。

まず、谷樋周辺の瓦を一枚ずつ丁寧に、そして正確に取り付けていきます。

瓦と新しい谷樋板金が適切な位置で重なり合うように、細心の注意を払いながら作業を進めます。

この部分の瓦の納まりが悪いと、せっかく交換した谷樋の性能が十分に発揮されず、再び雨漏りの原因となる可能性もあるため、熟練の技術が求められます。

谷樋周辺の瓦の取り付けが終わると、次に屋根のてっぺんを飾る大棟(おおむね)の作業に移ります。

大棟は、屋根の頂上部分を保護する重要な役割を担っており、雨水の浸入を防ぐ最後の砦とも言えます。

谷樋の交換作業の際に、一時的に取り外していた棟瓦(むねがわら)を、一つずつ丁寧に積み直していきます。

この際、単に瓦を並べるだけでなく、南蛮漆喰(なんばんしっくい)などの専用の接着材を使用し、瓦がズレたり浮いたりしないよう、しっかりと固定します。

屋根の端「ケラバ袖部」の冠瓦もこれで安心!

☞

屋根の端、特にケラバ袖部(けらばそでぶ)と呼ばれる部分の近くに、冠瓦(かんむりがわら)を設置する箇所が一つありました。

ケラバとは、屋根の妻側(三角になっている部分)の端のことで、この部分に取り付けられる瓦がケラバ瓦です。

その中でも「冠瓦」は、文字通り屋根の端を冠のように飾り、雨風から保護する大切な役割**を担っています。

この冠瓦の取り付けは、谷樋周辺の瓦を葺く(ふく、つまり敷き詰めること)前に行う準備作業が非常に重要になります。

なぜなら、冠瓦をしっかりと固定するために必要な針金線などを、あらかじめ適切な位置に出しておく必要があるからです。

この準備を怠ると、後から固定するのが難しくなったり、十分な強度が得られなくなったりする可能性があります。

私たちは、将来にわたって安心してお住まいいただくため、こうした目に見えない準備にも一切妥協しません。

谷樋周辺の瓦を丁寧に敷き終えた後、いよいよケラバ袖部付近に冠瓦を取り付けていきます。

この際、南蛮漆喰(なんばんしっくい)という防水性と接着性に優れた特殊な漆喰を使用し、瓦と下地をしっかりと密着させます。

南蛮漆喰は、瓦のずれを防ぎ、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を果たします。

さらに、事前に準備しておいた針金線で瓦をしっかりと縛り付け、強風や地震でもびくともしない頑丈な固定を行います。

見えない部分へのこだわりが未来を守る!谷樋周辺の最終防水対策

新しい谷樋板金がしっかりと収まったら、その周辺の瓦を一枚ずつ慎重に取り付けていきました。

そして、前回ご紹介したケラバ袖部(けらばそでぶ)の冠瓦(かんむりがわら)も、適切な方法でしっかりと固定。

瓦がずれたり、隙間ができたりしないよう、熟練の職人が目を光らせながら作業を進めました。

特に重要なのが、谷樋板金の先端部分における雨漏り対策です。

谷樋を流れてきた雨水が、瓦の隙間に逆流して浸入しないよう、専用の屋根材を取り付けておきました。

これは、谷樋と瓦のわずかな隙間をも許さず、雨水を確実に谷樋へと誘導するための、いわば「水の道しるべ」のような役割を果たします。

このような見えない部分への細やかな配慮こそが、長期にわたる安心をお届けするための私たちのこだわりです。

ここまでの作業で、この谷樋周辺の全ての工程が完了となります。

劣化した谷樋の交換から、ルーフィングの二重施工、瓦の再設置、そして特殊な加工を施した先端部分の防水対策まで、一連の作業によって、雨漏りの原因を根本から解消し、今後何十年にもわたってお客様のお家を雨から守る強固な屋根が完成しました。

棟瓦の積み上げと最終固定!地震・台風にも強い屋根へ

谷樋の交換作業で一時的に取り外していた棟瓦(むねがわら)を、一枚ずつ丁寧に積み上げていきます。

この時、単に瓦を並べるだけでなく、南蛮漆喰(なんばんしっくい)という特殊な漆喰を使います。

南蛮漆喰は、通常の漆喰よりも粘り気があり、水に強く、乾くと非常に硬くなる特性を持っています。

これにより、瓦同士をしっかりと接着し、風や雨水から屋根を守るだけでなく、瓦のズレや浮き上がりを防ぎます。

さらに重要なのが、棟瓦を積み上げる途中で、大棟全体を固定するための針金線を内部に組み込んでいくことです。

この針金線は、棟瓦を全て積み終えた後に、棟全体をきつく縛り上げるために使います。

まるで、お城の石垣を頑丈に組むように、この針金線で棟全体を一体化させることで、地震の揺れや強烈な台風の風にも負けない、非常に強固な大棟が完成します。

屋根の「冠」を守る!江戸冠瓦と尻側の二重防水

積み上げた棟の最上段には、「江戸冠(えどかんむり)」と呼ばれる特別な冠瓦(かんむりがわら)を取り付けていきます。

この江戸冠は、その名の通り、まるで冠のように棟のてっぺんを飾り、屋根全体の美観を引き締めます。

しかし、江戸冠の役割は見た目だけではありません。

棟瓦を積み上げていくと、大棟の中心部分にはどうしても隙間ができ、その内部の屋根土がむき出しの状態になります。

この隙間をそのままにしておくと、風で雨水が吹き込んだり、鳥や小動物が入り込んだりする原因になってしまいます。

江戸冠をしっかりと取り付けることで、この隙間が瓦で完全に塞がれ、雨水の浸入をシャットアウトする重要な役割を果たすのです。

さらに、棟瓦を全て取り付けた後、大棟の「尻側」、つまり棟の端の部分にも細心の注意を払います。

この部分は雨水が流れ込みやすい場所なので、板金材を取り付けて補強し、さらにその上からコーキングボンドという防水性の高い充填材を丁寧に塗布し、わずかな隙間も残さず完全に埋めていきます。

これらの徹底した防水対策を施すことで、雨水が侵入する隙間を一切なくし、強固で耐久性の高い大棟が完成します。

ここまで作業を行うことで、お客様のお家を雨水からしっかりと守る、安心の大棟部が出来上がるのです。

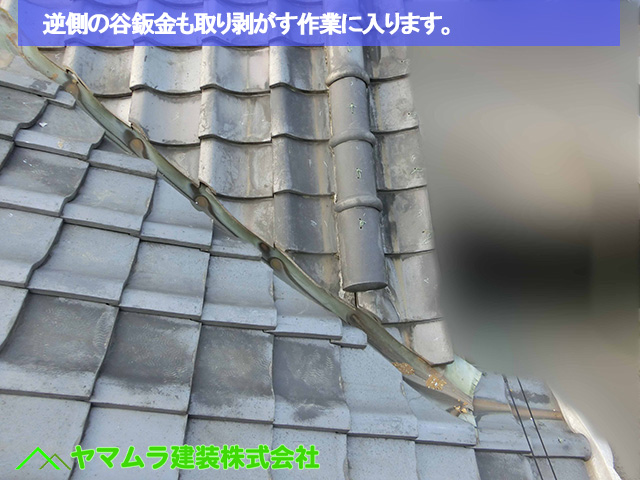

段違い屋根の谷樋も劣化に注意!複雑な形状もプロの目で解決

段違いの屋根とは、その名の通り、屋根の高さが異なる部分が隣接している構造のことで、この接続部分にも雨水が集中して流れる谷樋(たにどい)が設置されています。

今回の点検でも、この段違い部分の谷樋板金が、八谷部と同様に劣化が進んでいるのが確認できました。

具体的には、表面の色褪せや細かな傷、さらには銅板特有の腐食の兆候が見られ、放置すれば雨漏りにつながる危険な状態でした。

谷樋は、屋根の雨水をスムーズに排水する大切な役割を担っていますが、常に雨水が流れるため、屋根の中でも特に劣化しやすい部分の一つです。

特に、八谷部のような複雑な形状の谷や、今回のような段違いの屋根の谷は、構造上、雨水が滞留しやすく、より劣化が進行しやすい傾向にあります。

この段違い屋根の谷樋交換も、基本的に八谷部の作業と同じ手順で進めていきます。

まずは劣化した谷樋板金を慎重に取り外し、その下のルーフィング(防水シート)の状態も確認します。

もしルーフィングも劣化していれば、新しいものに交換したり、二重に敷いたりして、徹底した防水対策を施します。

その後、新しい谷樋板金を精密に加工しながら設置し、周辺の瓦も元に戻していきます。

大棟の瓦解体は職人技!屋根の構造を理解した慎重な作業

その上にある大棟(おおむね)の瓦を慎重に取り外す作業です。

大棟は屋根の最も高い部分、つまり「てっぺん」にあたる場所で、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

劣化した谷樋を取り外すには、その谷樋に重なっている大棟の瓦を一時的に撤去しなければなりません。

しかし、この大棟の瓦外しは、単純に真上からまっすぐに取り外せるものではありません。

なぜなら、棟瓦は雨水が内部に浸入しないよう、瓦同士が複雑に組み合わされ、さらに南蛮漆喰(なんばんしっくい)などの接着材でしっかりと固定されているからです。

そのため、私たち職人は、大棟の瓦を斜めに一段ずつ、丁寧に、そして慎重に取り外していきます。

まるでパズルのピースを一つずつ外していくように、瓦の組み方を理解しながら作業を進めることが非常に重要です。

無理に力を加えたり、間違った方法で取り外したりすると、瓦を破損させてしまったり、屋根の他の部分にダメージを与えてしまったりするリスクがあります。

この最初の解体作業こそが、その後の谷樋交換工事全体の品質を左右すると言っても過言ではありません。

屋根土の効率的な撤去術!土嚢袋活用で下地をきれいに

谷樋周辺の瓦を外し、同時に出てくる屋根土(やねつち)を効率的に片付ける方法についてご紹介します。

劣化した谷樋を取り外すため、まずはその周辺の瓦を慎重に取り除いていきます。

瓦の下には、昔ながらの工法で使われている屋根土が敷かれていることがあります。

この屋根土は、瓦を固定したり、雨水の流れを調整したりする役割を果たしていますが、長年の間に劣化して固まったり、湿気を含んで重くなったりすることがあります。

新しい谷樋を正確に設置し、将来の雨漏りを防ぐためには、この劣化した屋根土をしっかりと撤去することが不可欠です。

瓦を取り除きながら、同時に出てくる屋根土も土嚢袋(どのうぶくろ)へと効率的に回収していきます。

特に、細かい粒状の屋根土は、谷樋板金の勾配を利用してスムーズに流し、谷樋の先端にあらかじめ口を開けて置いておいた土嚢袋の中に集めていきます。

このようにすることで、屋根の上で土を散らかすことなく、まとめて地上へと降ろすことができるため、作業効率が向上し、周辺へのご迷惑も最小限に抑えられます。

この屋根土の撤去作業は、一見地味に見えるかもしれませんが、屋根の防水性を確保し、建物全体の寿命を延ばすための大切な下地作りです。

屋根の命を守る!ルーフィングの広範囲敷設と二重防水

☞

谷樋(たにどい)とは、屋根の面と面が合わさる谷状の部分に設置され、雨水を効率よく排水するためのものです。

谷樋板金を取り除いたその場所に、まずは新しいルーフィングと呼ばれる防水シートを敷いていきます。

ルーフィングは、瓦や板金の下に敷かれることで、万が一雨水が屋根材の下に侵入しても、お家の中に水が入るのを防ぐ「二次防水」として非常に重要な役割を担っています。

私たちは、このルーフィングを谷部の中心を基準にして丁寧に敷いていきます。

特にこだわるのは、後から取り付ける新しい谷樋鉄板のサイズよりも、あえて大きめのサイズのルーフィングを使うという点です。

これは、谷樋の幅だけでなく、その周辺までしっかりとルーフィングで覆うことで、より広範囲にわたって防水性を高めるためです。

さらに、この新しいルーフィングは、屋根の最も高い部分である大棟際(おおむねぎわ)から、谷樋の先端、つまり雨水が最終的に流れ落ちる軒先まで、途切れることなく大きめに流すように敷設します。

これにより、谷部全体を隙間なく、そして継ぎ目を最小限に抑えて防水することが可能になり、雨水の浸入経路を徹底的に遮断するのです。

このルーフィングの丁寧な施工こそが、雨漏りを根本から防ぎ、お客様に長く安心して暮らしていただける屋根を作るための秘訣です。

ルーフィング+粘着シート+精密加工!谷樋の三重防水術

新しいルーフィング(防水シート)を広範囲に敷き詰めることで、二重の防水層を形成しました。

しかし、これで終わりではありません。

特に雨水が集中しやすい谷樋の先端部分には、さらなる工夫を施します。

まず、ルーフィングの先端部分に、専用の粘着シートを先に貼っておくのです。

この粘着シートは、その名の通り強力な粘着力でルーフィングに密着し、万が一瓦の隙間から雨水が浸入しようとしても、それをしっかりと食い止めるための最後の砦となります。

この一手間が、将来の雨漏りを防ぐ上で非常に重要な役割を果たすのです。

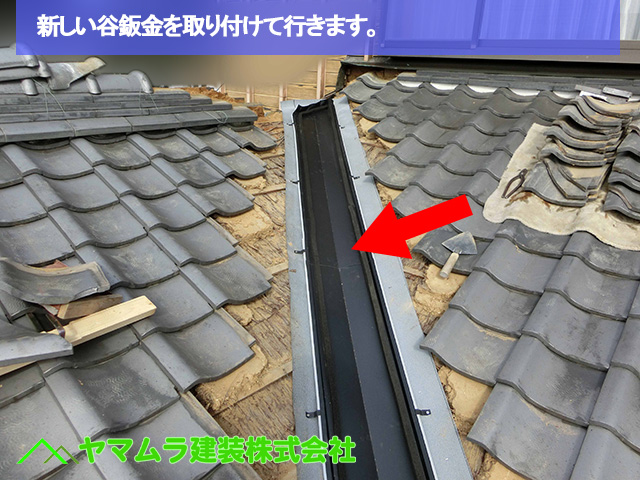

粘着シートの設置が終わったら、いよいよ新しい谷樋板金を取り付けていきます。

この際、単に板金を置くだけではありません。

雨水が屋根裏へ入り込まないよう、谷樋板金を現場の形状に合わせて精密に加工します。

特に先端部分は、瓦の形状や勾配(傾斜)に合わせて細かく調整し、雨水の流れを完璧にコントロールできるようにします。

この谷樋板金の加工は、まさに職人の腕の見せ所です。

わずかな寸法のズレや加工の甘さが、雨漏りの原因となるため、ミリ単位の精度が求められます。

私たちは、長年の経験と知識に基づき、一つ一つの加工に細心の注意を払い、お客様のお家を雨からしっかりと守り抜くための施工を徹底しています。

新しい谷樋鉄板の設置から水密材、先端加工まで徹底解説

新しい*谷樋鉄板(たにとい てっぱん)は、その下のルーフィングにぴったりと重なるように設置します。

一本の長さが約1.8mあるため、谷部の長さに合わせて何本かをつなぎ合わせながら、丁寧に谷部に固定していきます。

この「つなぎ合わせる」部分が、将来の雨漏りを防ぐ上で非常に重要なんです。

谷樋鉄板が取り付けられたら、次に「水密材(すいみつざい)」を表面に貼ります。

水密材は、雨水が横から溢れて瓦の下に浸入しないようにするためのものです。

これを貼ることで、雨水が谷樋の中央に集まり、スムーズに軒先へと流れるように誘導する役割を果たします。

これにより、雨水が分散することなく、効率的に排水されるため、雨漏りのリスクを格段に減らすことができるんです。

そして、谷樋鉄板の先端部分には、特に注意を払います。

ここから流れてきた雨水が、瓦の隙間に入り込んでしまわないよう、谷樋鉄板を瓦の形状に合わせて加工しながら取り付けていきます。

この加工は、ミリ単位の精度が求められる職人の腕の見せ所です。

わずかな隙間も許さず、雨水の侵入経路を徹底的に塞ぎます。

このように、新しい谷樋鉄板の取り付け一つをとっても、ただ交換するだけでなく、水密材による水の誘導や、先端部分の精密な加工といった工夫を凝らしています。

雨漏り修理完了後の屋根清掃とお客様へのご報告

全ての工事が終わると、次に大切なのが屋根の清掃です。

工事中に発生した細かな瓦の破片や土埃、職人の足跡など、屋根に残った汚れをきれいに取り除きます。

私たちは、強力な送風機であるブロワーといった専門の掃除用電動工具を使い、今回作業した範囲の屋根全体を徹底的に清掃していきます。

きれいになった屋根は、見た目も美しく、お客様に気持ちよくお使いいただけます。

清掃作業が終わり、全ての片付けが完了したら、お客様にご挨拶をさせていただきました。

そして、今回の工事で撮影したビフォーアフターの写真や、施工中の重要な工程の写真をまとめてお客様にご覧いただきながら、詳しい作業内容をご説明させていただきました。

写真を使ってご説明することで、普段目にすることのできない屋根の内部や、私たちがどれだけ丁寧に作業を進めたかをお客様にも視覚的にご理解いただけます。

特に、新しくなった谷樋鉄板をご覧になったお客様は、「これで雨の心配が少なくなる」と大変喜んでいらっしゃいました。

お客様の笑顔と安心したお声を聞くことが、私たちにとって何よりの喜びであり、職人としてのやりがいを感じる瞬間です。

屋根の工事は、お客様の大切な資産であるお家を長持ちさせるための重要な投資です。

当社では、お客様に心からご満足いただけるよう、確かな技術と真心を込めた施工をお約束します。

名古屋市で屋根に関するお悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

FAQ(工事に関するよくある質問)

谷樋の先端にある「粘着シート」は何のためですか?

谷樋の出口付近は、風の吹き込みなどで雨水が逆流しやすい場所です。ここに瓦の形状に合わせて折れ上がる粘着シートを貼ることで、隙間を完全に塞ぎ、雨漏りをシャットアウトします。

瓦を戻す時に「加工」するのはなぜですか?

新しい谷樋を設置すると、既存の瓦との間にわずかな隙間ができることがあります。そのままでは水が入る原因になるため、職人が現場で瓦を削り、谷樋にぴったり合うように調整してから取り付けます。

工事後の掃除はどうなっていますか?

全ての作業完了後、ブロワー(送風機)を使って屋根に残った瓦の破片や土埃を徹底的に清掃します。きれいな状態にしてからお客様へお引き渡しし、施工写真とともにご報告させていただきます。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください