writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏りの急所「谷」を制し風に強い「瓦」を葺く

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

前回の施工事例記事の内容は?

「瓦屋根って、こんなに金具やビスを使っているんですね!」

施工中の様子をご覧になったお客様が、驚きの声を上げられました。

名古屋市港区の玄関屋根葺き替え工事、いよいよ中盤戦です。

下地が整った屋根に、雨漏りを防ぐ要(かなめ)である「谷樋板金」を設置し、銀色に輝く「いぶし瓦」を葺き上げていきます。

ただ美しいだけではありません。

台風が来ても瓦が飛ばないよう、見えない部分で徹底的な「耐風・耐震対策」を施しています。

その秘密の工程を公開します。

建物の状況

| 築年数 | 築70年付近 |

| 工事費用 | 約150万円ほど |

| 施工期間 | 約10日間ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 雨漏りの急所「谷」を制し風に強い「瓦」を葺く

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 前回の施工事例記事の内容は?

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 美しさと耐久性を両立!屋根の顔「万十軒瓦」のこだわり施工

- 2.1. 屋根の印象を左右する「角瓦」の秘密とは?

- 3. 屋根の主役「平瓦」!美しさと防水性を兼ね備えた施工

- 3.1. 平瓦も確実な固定を!ビス釘で実現する耐風性・耐震性

- 4. 複雑な谷部も完璧に!雨水から家を守る匠の技

- 4.1.1. 次回の施工事例記事の内容は?

- 4.1.2. お客様の声でもあるアンケートの内容は?

- 5. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 6. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 7. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

作業のビフォーアフター

美しさと耐久性を両立!屋根の顔「万十軒瓦」のこだわり施工

屋根の工事、実は細部にまで職人のこだわりが詰まっているんです。

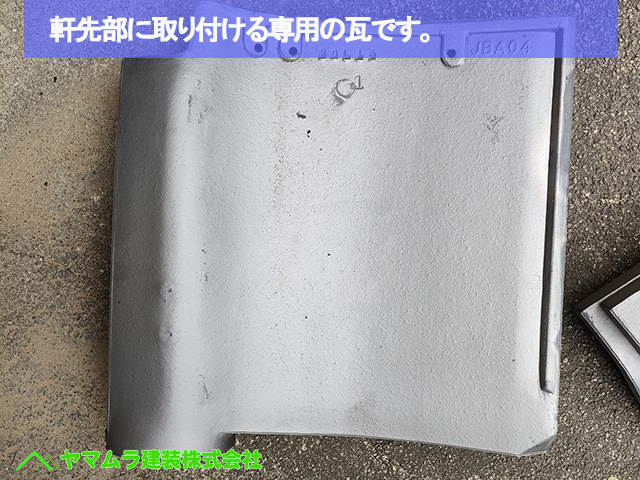

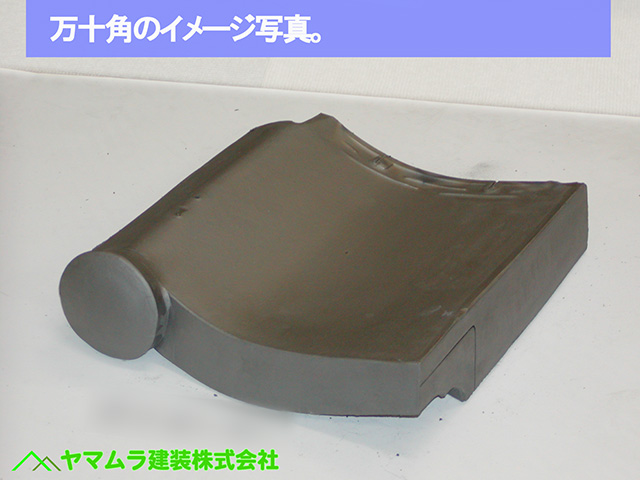

特に、屋根の一番下の部分、軒先に使われるのが、美しく独特な形の「万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)」です。

この瓦は、屋根の「顔」とも言える部分で、お住まいの印象を大きく左右します。

万十軒瓦は、屋根の一番下、軒先に横一列に並べて取り付けていきます。

この瓦をただ並べるだけではなく、しっかりと固定することが、屋根の美しさと安全性を保つ上で非常に大切なんです。

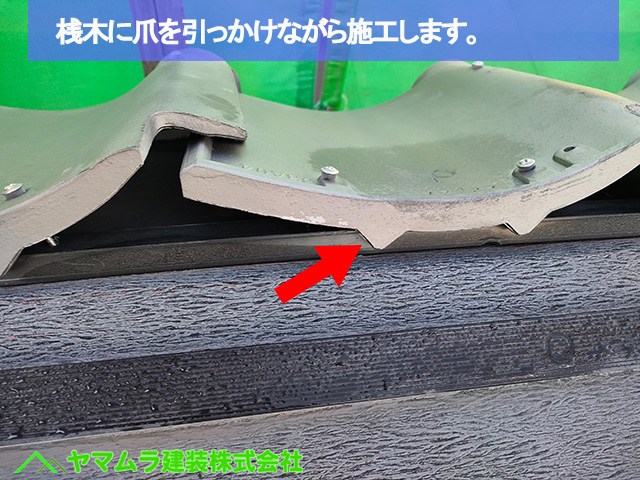

ほとんどの屋根瓦には、裏側の上部に「爪(つめ)」と呼ばれる、屋根の下地に打ち込んだ桟木(さんぎ)という横木に引っ掛けるための部分が付いています。

桟木は、瓦がずり落ちないように支え、適切な間隔を保つ役割をしています。

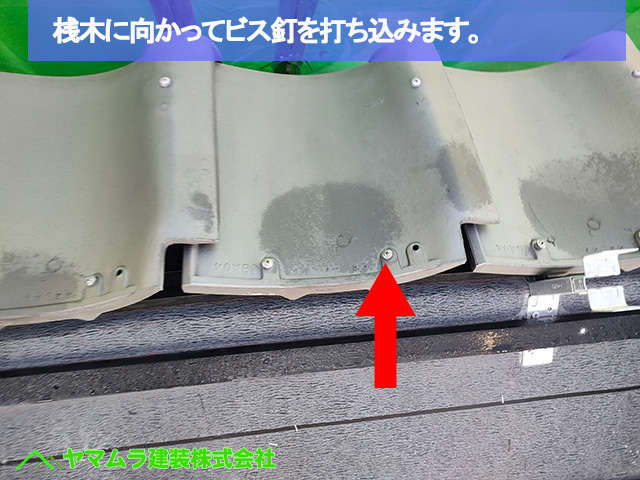

万十軒瓦の爪を桟木にしっかりと引っ掛けながら、同時にビス釘(くぎ)というネジ式の釘を打ち込んで瓦を固定していきます。

このビス釘が、瓦が強風で飛ばされたり、地震でずれたりするのを防ぐ「命綱」のような役割を果たすんです。

「瓦って、こんな風に固定されているんだ!」と、屋根工事の奥深さに驚かれたでしょうか。

この一手間一手間の丁寧な作業が、長年にわたって雨風からお客様の大切な住まいを守る、丈夫で美しい屋根を作り上げています。

屋根の軒先(のきさき)を飾る万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)の、さらなる固定方法についてお話ししますね。

屋根の美しさを保ちつつ、強風や地震からお住まいを守るために、この固定作業はとても重要なんです。

万十軒瓦の裏側にある「爪」を桟木(さんぎ)に引っ掛けるだけでなく、瓦の上段部には、あらかじめ釘穴(くぎあな)が開けられています。

この釘穴から、ビス釘(くぎ)を直接下地の桟木に向かって打ち込んでいくんです。

「ビスでも釘でもいいの?」と思われるかもしれませんが、どちらを使っても大丈夫です。

大切なのは、瓦の表面からしっかりと桟木に向けて打ち込むこと。

こうすることで、万十軒瓦が軒先の構造に二重で固定され、強風や地震が来ても瓦がずれたり、飛ばされたりするのを防ぐことができます。

私たちの丁寧な仕事が、お客様の安心へと繋がります。

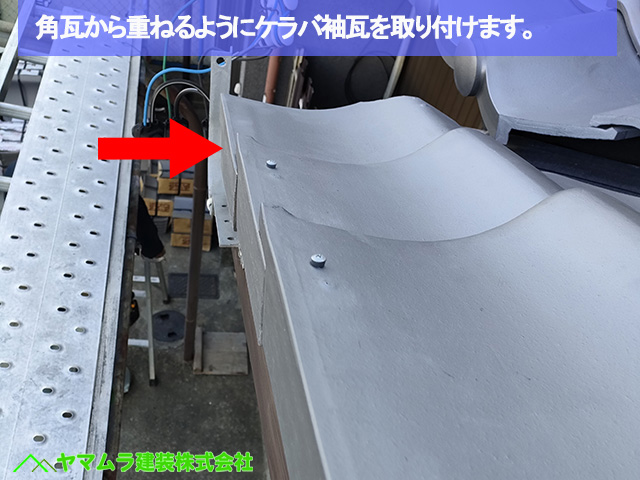

屋根の印象を左右する「角瓦」の秘密とは?

屋根の角は、実は家の印象を大きく左右する大切な部分なんです。

屋根の先端である軒先部(のきさきぶ)と、屋根の端側であるケラバ袖部(けらばそでぶ)が交わる場所。

この屋根の「角」にぴったりと収まるように作られているのが、この角瓦です。

角瓦の形は、とてもユニークなんです。

前回ご紹介した軒先の万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)のように、正面には「垂(たれ)」と呼ばれる装飾的な部分があります。

これは、軒先を美しく見せるためのデザインです。

そして同時に、屋根の端であるケラバ袖瓦(そでがわら)のように、側方にも垂が付いているという、まさに「特別な瓦」なんです。

「一つの瓦で、二つの役割をこなすなんてすごいね!」と、思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このように、角瓦は、軒先の美しさとケラバの機能性を兼ね備えた、非常に工夫された形状をしています。

雨水が角からスムーズに流れ落ちるように誘導し、建物を雨漏りから守る大切な役割も担っています。

角瓦の取り付けが終わったら、その上の部分、つまり屋根の端側である「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」に沿って、専用の瓦である「ケラバ袖瓦(そでがわら)」を取り付けていきます。

ケラバ袖部とは、屋根の妻側(つまがわ)の端、軒(のき)が出ていない部分のことです。

「ケラバ袖瓦ってどんな役割があるの?」と思われるかもしれませんね。

このケラバ袖瓦は、屋根の側面からの雨水の侵入を防ぎ、さらに強風による瓦の飛散を防ぐ大切な役割を担っています。

同時に、屋根全体を美しく引き締めるデザイン的な要素も持ち合わせています。

職人は、一枚一枚のケラバ袖瓦を、屋根の傾斜やラインに合わせて丁寧に配置していきます。

瓦がずれたり、隙間ができないように、細心の注意を払いながら固定していくんです。

この丁寧な作業が、長く雨風からお住まいを守る丈夫な屋根を作り上げます。

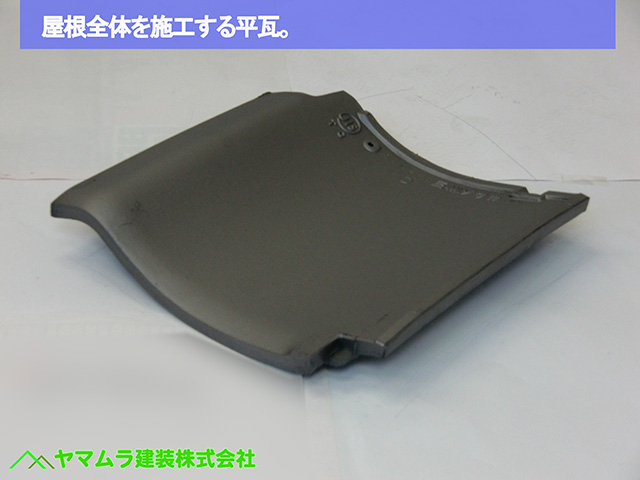

屋根の主役「平瓦」!美しさと防水性を兼ね備えた施工

屋根リフォーム工事のメインイベントともいえる、屋根全体の8割から9割近くを占める大切な瓦の取り付けについてご紹介します。

それが、「平瓦(ひらがわら)」です。

別名「桟瓦(さんかわら)」とも呼ばれる、最も一般的な屋根瓦です。

これまでのブログで、屋根の先端部分である万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)や、屋根の端を飾るケラバ袖瓦(そでがわら)の取り付けについてお話ししました。

これらの「役物(やくもの)」と呼ばれる特別な瓦が設置された後、いよいよ屋根全体にこの平瓦を取り付けていきます。

「屋根のほとんどがこの瓦なんだね!」と、改めて平瓦の重要性を感じていただけたのではないでしょうか。

平瓦は、一枚一枚がシンプルながらも、規則正しく並べられることで、屋根全体に美しい統一感と立体感を与えます。

もちろん、見た目だけでなく、雨水がスムーズに流れ落ちるように設計されており、お住まいを雨漏りから守る重要な役割を担っています。

瓦の裏側にある爪を桟木(さんぎ)にしっかりと引っ掛けながら、屋根の傾斜に沿って下から上へと丁寧に葺き上げていきます。

瓦同士の重なり具合や、隙間のないように細心の注意を払うことで、完璧な防水性と耐久性を持つ屋根が完成します。

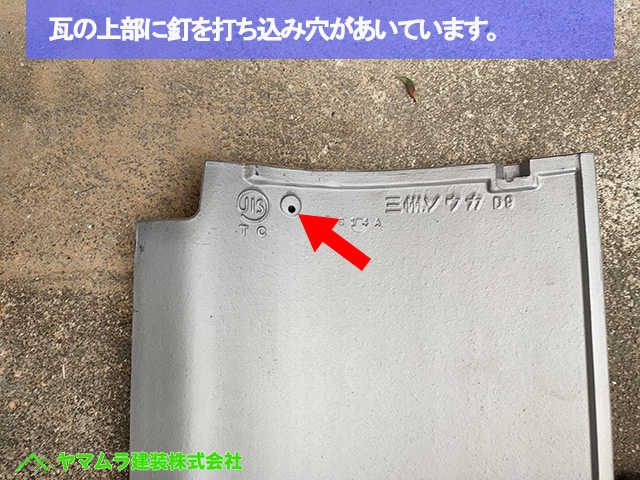

平瓦も確実な固定を!ビス釘で実現する耐風性・耐震性

平瓦の取り付け方法は、以前ご紹介した軒先の万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)などと同様です。

瓦の裏側にある「爪(つめ)」と呼ばれる部分を、屋根の下地に打ち付けた桟木(さんぎ)という横木にしっかりと引っ掛けながら、一枚ずつ丁寧に配置していきます。

この爪が、瓦がずり落ちないようにする大切な役割を担っています。

さらに、平瓦の上部にはあらかじめ釘穴(くぎあな)が開いています。

この釘穴から、ビス釘(くぎ)などを打ち込んで、平瓦を確実に固定していくんです。

「釘穴からビスを打つだけで大丈夫なの?」と思われるかもしれませんが、このビス釘が、強風や地震の際に瓦が飛ばされたり、ずれたりするのを防ぐ「最終的な砦」となります。

瓦一枚一枚をこうして確実に固定していくことで、屋根全体の耐風性や耐震性が格段に向上します。

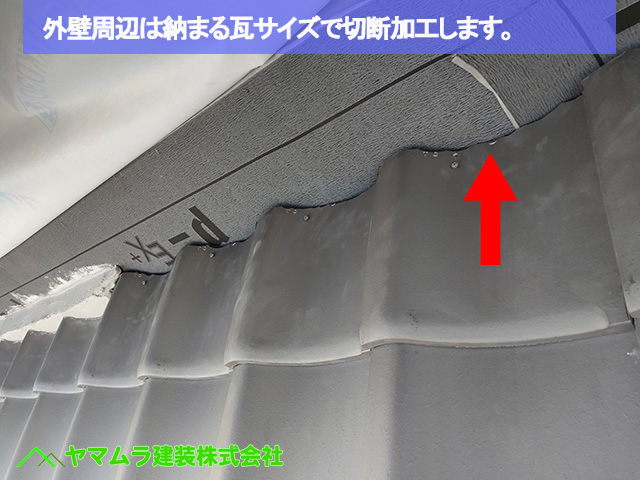

屋根の下から上へと、順序良く平瓦を一枚一枚丁寧に並べて取り付けていきます。

この時、特に手間がかかるのが、外壁部の壁際(かべぎわ)に当たる部分です。

建物には、まっすぐな壁の他に、様々な形や出っ張りがありますよね。

瓦は均一な大きさですが、壁際は曲線だったり、出っ張りがあったりするため、そのままでは瓦が収まりません。

そこで、この壁際に来る平瓦は、その場の形に合わせて一枚ずつ切断し、ぴったりと隙間なく収まるサイズに加工していくんです。

「瓦を加工するって、難しそうだね!」と思われたかもしれません。

瓦は非常に硬い素材なので、専用の工具を使って慎重に、そして正確にカットする必要があります。

この加工技術が、屋根と壁の隙間から雨水が侵入するのを防ぐための、非常に重要なポイントとなります。

隙間なく瓦を収めることで、見た目も美しく仕上がりますし、何よりも雨漏りのリスクを最小限に抑えることができるんです。

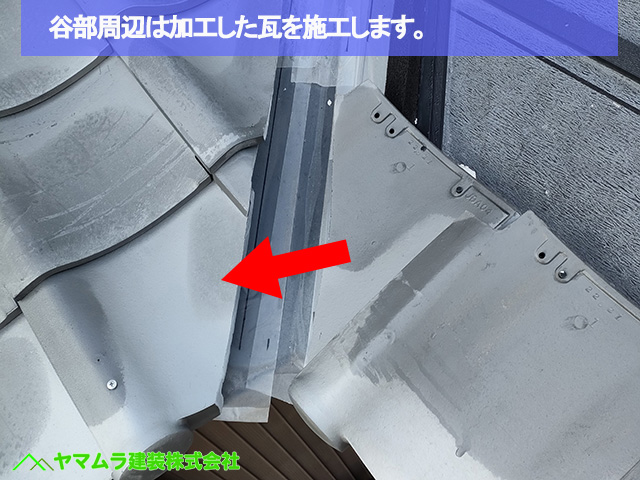

複雑な谷部も完璧に!雨水から家を守る匠の技

屋根の谷部(たにぶ)とは、屋根の面と面がぶつかり合ってできるV字型のくぼみの部分のこと。

ここには、雨水を集めて流すための谷樋板金(たにどいばんきん)という金属製の水路が取り付けられています。

今回のリフォームを行っているお住まいには、この谷樋板金が設置されている箇所が複数ありました。

谷部は雨水の処理が非常に重要なので、細心の注意を払って施工します。

谷樋板金の周辺の屋根瓦は、通常の平瓦(ひらがわら)をそのまま使うことはできません。

そこで、平瓦を斜めに切断して加工し、谷樋板金の上にぴったりと重なるように取り付けていきます。

この加工技術が、雨水の浸入を防ぎ、スムーズに流すための重要なポイントになります。

加工した平瓦を、屋根の先端部分である軒先部(のきさきぶ)から、屋根の頂点部分である大棟部(おおむねぶ)に向かって、一枚ずつ丁寧に登りながら、谷樋板金に重ねるように取り付けていきます。

この作業は、瓦の角度や重なり具合を正確に調整する必要があるため、非常に高い技術と経験が求められます。

「こんな複雑な場所にも、瓦を貼っていくんだ!」と、屋根工事の奥深さに驚かれたでしょうか。

このように、一つひとつの和風瓦を精密に加工し、屋根全体に施工していくことで、美しいだけでなく、雨漏りの心配のない丈夫な屋根が完成し、お住まい全体を鮮やかに彩ります。

屋根全体の瓦の施工が終わったら、続いては棟(むね)を積み上げていく作業に入ります。

屋根のことで何か気になることがあれば、どんな小さなことでも構いませんので、どうぞお気軽に私たちにご相談くださいね!

お客様のお住まいの状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。

次回の施工事例記事の内容は?

お客様の声でもあるアンケートの内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

いぶし瓦の特徴は?

日本建築に合う美しい銀色が特徴で、塗装の必要がありません。耐久性が非常に高く、適切な施工を行えば50年以上長持ちする優れた屋根材です。

軒先の瓦はどうやって固定していますか?

風の影響を最も受ける場所なので、通常の釘留めに加え、パッキン付きのビスを追加で打ち込む「二重固定」を行っています。これで台風でも捲れ上がりません。

棟の下地にある黒いものは何ですか?

「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」と「耐震補強材(乾式面戸)」です。漆喰で防水し、補強材と金具で棟の骨組みを作ることで、地震で崩れない棟の土台になります。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください