writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市緑区で屋根雨漏り修理!ケラバの水流れ板金未施工による腐食を解消する板金取付工事

初回訪問で初動の点検調査の様子を現場ブログで読めますよ↓↓↓

「切妻屋根(きりづまやね)」と呼ばれる三角屋根の両端部分、「ケラバ」からの雨漏りにお悩みではありませんか?

今回の現場では、このケラバの内部に、本来あるべき「水流れ板金」が入っておらず、長年の雨水の侵入によって下地が腐食している深刻な状態が見つかりました。

雨漏りは、見えない場所での施工不良が原因となっていることが多々あります。

この記事では、瓦を解体して腐食した桟木を撤去し、防水紙(ルーフィング)による補強と、新しい板金の取り付けを行って屋根を蘇らせるまでの全工程を、現場写真とともに詳しく解説します。

工事のきっかけ

足場を組んで行う工事は、お客様にとって費用も手間もかかる大きなイベントです。

どうせならこの機会に、普段は見えない屋根の上も一緒に点検して安心したい、とお考えになるのはとても自然で賢明な判断です。

私たちは、そうしたお客様のお気持ちに全力で応えたいと考えています。

今回は、塗装のために設置された足場を有効活用し、屋根の無料点検を実施させていただきました。

屋根は、雨風や紫外線に常にさらされている過酷な場所ですが、ご自身ではなかなか状態を確認できません。

実際に登ってみると、ひび割れやズレ、コケの発生など、雨漏りの予兆が見つかることは少なくありません。

今回のケースでも、足場があったからこそ、ケラバ(屋根の端)からの雨漏りという重大な不具合を早期に発見することができました。

もし気づかずに塗装だけをしていたら、内部の腐食が進み、将来的にさらに大きな修繕費用がかかっていたかもしれません。

「ついで」のご要望こそ、家を守るための重要なチャンスです。

私たちはどんな小さなご相談にも誠実に対応させていただきます。

建物の状況

| 築年数 | 築25年以上 |

| 工事費用 | 約45万円ほど |

| 施工期間 | 約1週間ほど |

| 建物種別 | 木造戸建て |

目次

作業のビフォーアフター

雨漏りの依頼を請けてご訪問して点検調査を開始

外壁塗装をご検討中のお客様から、「ついでに屋根も見てほしい」とご依頼をいただきました。

足場を組む工事は、お客様にとって大きなイベントです。

どうせならこの機会に屋根も点検したい、とお考えになるのは自然なことです。

私たちも、そのお気持ちに応えたいと強く思っています。

今回は、外壁塗装の際に設置した足場を利用して、屋根の無料点検を実施させていただきました。

屋根は、普段なかなかご自身で状態を確認できない場所です。

しかし、雨風や紫外線に常にさらされているため、劣化が進行しやすい場所でもあります。

屋根のひび割れやズレ、コケの発生などは、雨漏りの原因につながることがあります。

足場があるこの機会に点検することで、将来的な大きな修繕費用を抑えることができるかもしれません。

私たちは、お客様の「ついでに」というご要望にも、誠実に対応させていただきます。

外壁塗装を予定しているけれど、屋根の状態も気になるという方は、お気軽にご相談ください。

お客様の安心で快適な暮らしをサポートするため、丁寧な点検と最適なご提案をいたします

見落とし厳禁!軒裏の破損は屋根内部への雨水浸入を知らせる危険サイン

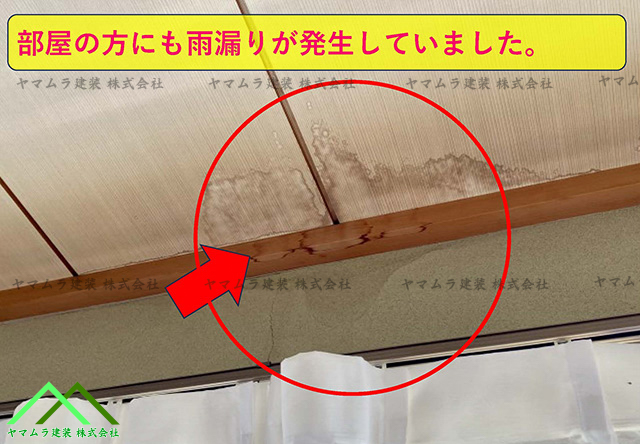

今回の現場調査で、ある重大な不具合を発見しました。

それは、普段あまり気に留めることのない「軒裏(のきうら)」部分の破損です。

実はこの場所、お客様ご自身はもちろん、一般的なリフォーム業者でもつい見落としがちな死角となりやすいポイントです。

普段の生活で真上を見上げることは少ないため、発見が遅れるケースが後を絶ちません。

しかし、現場を知る私たちからすると、軒裏のシミや剥がれは建物からの緊急メッセージです。

ここが傷んでいるということは、その真上にある屋根の内部ですでに雨水の浸入が始まっており、逃げ場を失った湿気が軒裏を蝕んでいる可能性が非常に高いからです。

もしこのサインを無視して放置すれば、見えないところで構造材が腐り、気づいた時には大規模な修繕が必要になってしまうかもしれません。

だからこそ、「たかが軒裏」と甘く見ず、異常を見つけたら迅速な調査を行うことが、大切な家を守るためには不可欠です。

私たちはこうした小さな異変からトラブルの芽を見つけ出し、手遅れになる前に適切な処置をご提案しています。

切妻屋根の弱点は「ケラバ」にあり?昔の施工と板金不足による雨漏りリスクを解説

二階建て住宅などで最もポピュラーな、本を開いて伏せたような三角屋根の形を「切妻屋根(きりづまやね)」と呼びます。

シンプルな構造で雨に強いと思われがちですが、実は屋根の両端部分、専門用語で「ケラバ袖部」と呼ばれる箇所に雨漏りの原因が潜んでいることがあります。

現場で古い建物を調査していると、このケラバの内部に、侵入した雨水を排出するための「水流れの板金(捨て水切り)」が入っていないケースによく遭遇します。

昔の施工方法では必ずしも一般的ではなかったためですが、経年劣化で瓦や漆喰が傷んでくると、板金がないことで雨水が直接下地へと染み込み、雨漏りを引き起こしてしまうのです。

普段は見えない場所だからこそ、メンテナンスや補修を行う際には、表面だけでなく「内部に板金が入っているか」まで注意を払うことが重要です。

大きな被害が出る前に、定期的な点検でリスクを早期発見し、雨漏りを未然に防ぐ対策をご検討ください。

釘のパッキン切れは雨漏りの合図!ケラバ袖瓦の隙間や劣化を見逃さない点検ポイント

屋根の側面を覆う「ケラバ袖瓦」は、横からの雨風を直接受ける過酷な場所であり、実は雨漏りの入り口になりやすい要注意ポイントの一つです。

ここからの浸水を招く主な原因は、瓦そのものよりも、それを支える細かな部材の劣化にあります。

まず私たちが現場で注視するのは、瓦を固定している釘の状態です。

釘の首元にあるゴム製のパッキンが経年劣化で切れたり痩せたりしていると、そこが水の通り道となり、釘穴から内部へ雨水が侵入してしまいます。

また、平瓦との隙間を埋めるために取り付けられている水密材(防水材)が機能を失っている場合も、風を伴う雨の際に浸水を許してしまいます。

さらに、瓦同士の重なり部分からの吹き込みや、古い陶器瓦そのものが水を吸い込みやすくなっているケースも見受けられます。

これらは地上からでは判断がつきにくい微細な変化ですが、放置すれば確実に家を傷める原因となります。

だからこそ、私たちは細部まで目を光らせる定期的な点検とメンテナンスによって、早期発見・早期対処を行うことを強くお勧めしています。

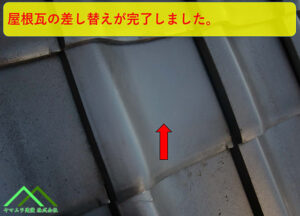

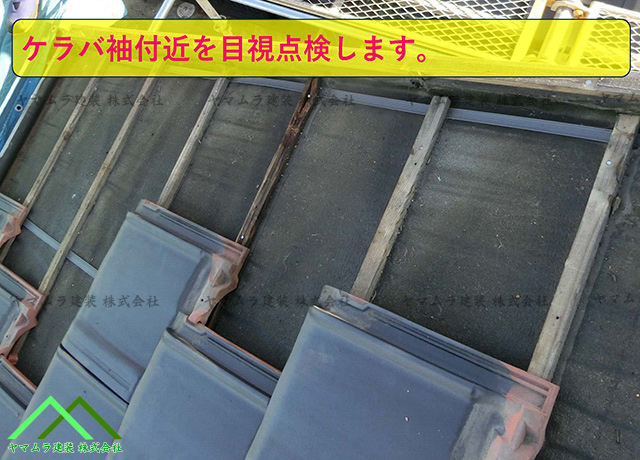

切妻屋根のケラバ袖部の一部の瓦を取り始めます

水流れ板金を取り付けるために、屋根を葺き直す際には、ケラバ袖瓦や屋根瓦を順次取り外していきます。

特にケラバ袖瓦を取り外す際には、注意が必要です。

ケラバ袖瓦は釘で固定されているため、力を入れすぎないように注意して取り外す必要があります。

釘が抜けにくいため、慎重に取り外してケラバ袖瓦を破損させないようにしましょう。

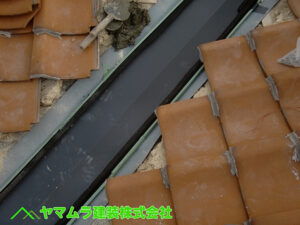

屋根瓦まで取り外してみたところ、予想通り水流れの板金が未施工でした。

昔の施工では、このような平たい瓦でもある洋風平板瓦のケラバ袖付近に、水流れの板金を入れていないと将来雨漏りの原因となりやすくなります。

屋根の重要な部分である水流れの板金が欠けていると、雨水が部材の隙間に入り込んでしまう可能性があります。

建物の雨仕舞を考えると、水流れの板金の施工は欠かせません。

今後の工事やメンテナンスの際には、水流れの板金の設置をしっかりと行うことが重要です。

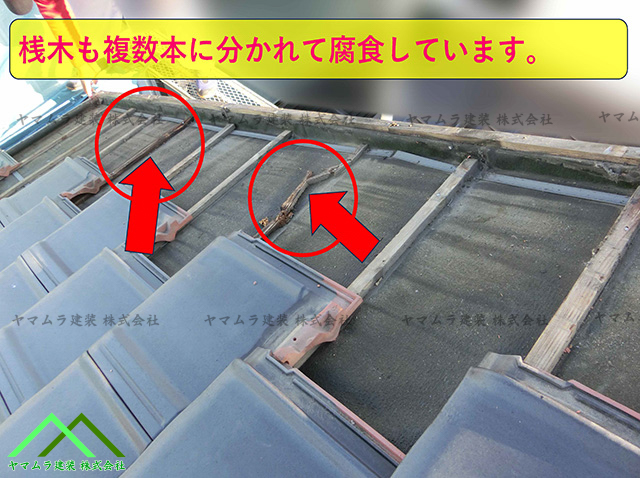

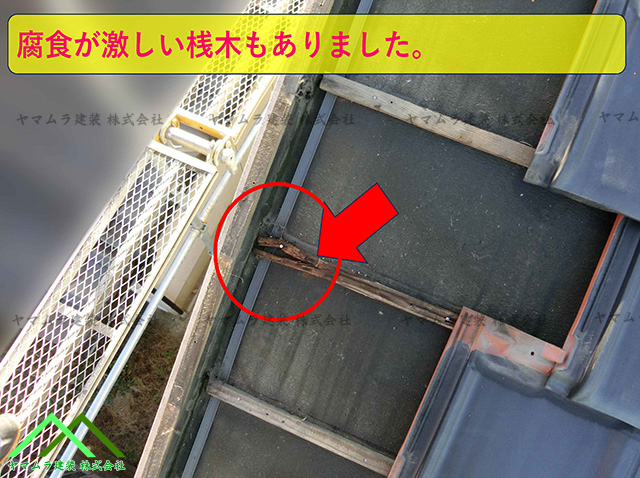

瓦屋根の施工位置や、落下防止のための桟木が雨水の影響で腐食していました。

この状態でも屋根瓦同士は引っ付けられています。

ただ、地震や台風などで揺れると落下する可能性が高まります。

すぐには落下しないかもしれませんが、注意が必要ですね。

屋根からケラバ部に雨が入り内部で雨水が堰止めされてしまいました

屋根の勾配に沿って先端部分の軒先部付近に、ケラバ袖付近から浸入した雨水が溜まっていた形跡がありました。

特に指し示された部分には、大量の水が溜まっており、溢れ出しているような状態でした。

防水紙(ルーフィング)が敷かれていても、折り返し部分から雨水が流れる可能性があることに注意が必要です。

この建物の屋根工事を行った業者は、防水紙(ルーフィング)があるから雨漏りしないと高をくくってしまった可能性が考えられます。

雨漏り対策には、防水紙(ルーフィング)だけでなく、隙間や劣化部分もしっかりと点検することが重要です。

軒先部に溜まった雨水や隙間からの浸水により、軒先部の破風板(はふいた)が腐食し、一部が損壊していました。この状態でも、雨樋はしっかりと取り付けられていますね。

通常は、軒先破風板(はふいた)に釘を打って固定するため、破風板(はふいた)が腐食していると雨樋の固定が外れる可能性があります。

このような状況では、早めの補修が必要です。

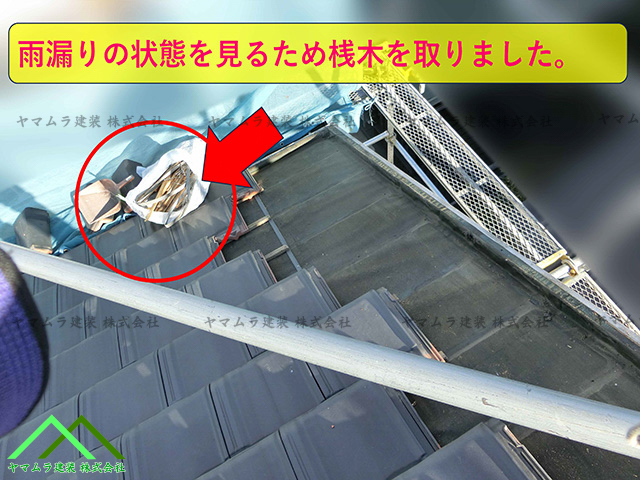

屋根工事を行う際、雨水などによって腐食してしまった桟木(さんぎ)などを確認する必要があります。

そのためには、野地板合板の状態を確認していきます。

新しい防水紙(ルーフィング)を追加する際には、既存の防水紙を少しめくりたいという場合もあります。

その際は、上に取り付けられていた桟木をすべて取り外してから作業を進めることが重要です。

野地板の状態を確認し、新しい防水シートを重ね敷きすることで、屋根の耐久性を保つことができます。

雨漏りを防ぐためにも、丁寧な作業を心掛けてください。

ケラバ袖部周辺の洋風瓦をめくって行くと、屋根の内部に施工された防水紙(ルーフィング)を少しめくることができました。

そこでは、若干、野地板合板が濡れて腐食しているのがわかりました。

その腐食が進んでいた軒先の破風板では、固定しようと考えていたケラバ破風板の固定釘が腐食して錆びついて残っていました。

通常は、水流れ板金を取り付ける際には、この部分の固定釘は打ち込まれるか抜かれて作業が行われます。

しかしながら、現在の状況では、抜くために必要な釘の頭部分がサイディング板に隠れて見えない状態になっていました。

このため、固定釘を抜くことができず、錆びついた固定釘を切断するために電動工具などを使用して作業を進めていきます。

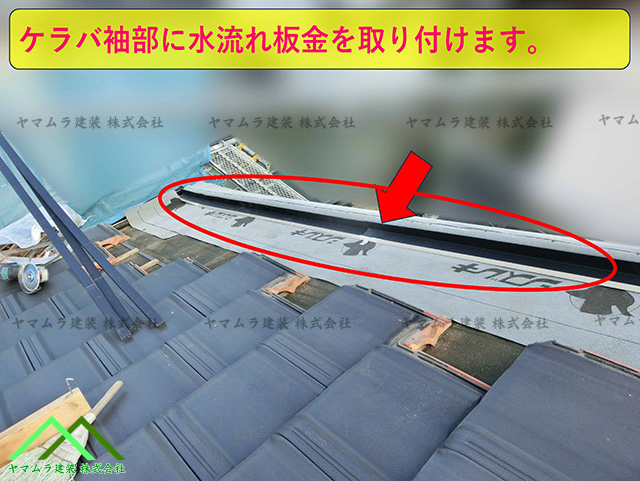

新たに防水紙の増し貼り作業と水流れ水切り板金の取り付け

切妻屋根のケラバ袖部からの雨漏り調査を行いました。

その周辺の洋風瓦を一部取り外し、屋根の野地板合板を目視調査しました。

その後、元の位置に防水紙(ルーフィング)を戻し、新しい防水紙(ルーフィング)を重ねて増し貼りする作業を行いました。

増し貼りする方法として、屋根の頂点部分である大棟部から先端部分の軒先部まで、防水紙(ルーフィング)を転がすように貼りました。

特にケラバ袖部の破風板の方には、多めに防水紙(ルーフィング)を重ねて貼りました。

これにより、雨漏りのリスクを最小限に抑えることができます。

新しく貼った防水紙(ルーフィング)の上に、ケラバ袖破風板に沿って取り付ける水流れ板金は、この作業で非常に重要な役割を果たします。

一本あたりの長さは約1.8mであり、ケラバ袖の長さに合わせて、複数本を重ねながら取り付けていきます。

この作業は慎重に行うことが必要であり、しっかりと取り付けることで雨漏りを防ぐことができます。

雨水の流れをスムーズにするために、水流れ板金の取り付けは丁寧に行いましょう。

「水切り板金」を取り付ける理由は、屋根の裏側に入った雨水がしっかりと流れるためです。

この水流れ板金に雨水が流れると、軒先部に取りついている雨樋にスムーズに流れるようになります。

そのため、水流れ板金は非常に重要な部材となります。

ですので、板金の端側に留め金具を取り付けてしっかりと釘で固定していくことで、板金がズレたり落下することを防ぎます。

これにより、屋根の雨水を効果的に流すことができ、建物全体をしっかりと保護することができます。

大棟際、つまり屋根の頂点部分でも、水流れ板金を取り付ける位置まで丁寧に設置していきます。

その際、雨水が逆流した際に溢れないよう、大棟際での板金部分を加工し、立ち上がり部分を作っておきます。

これにより、雨漏りのリスクを最小限に抑えることができます。

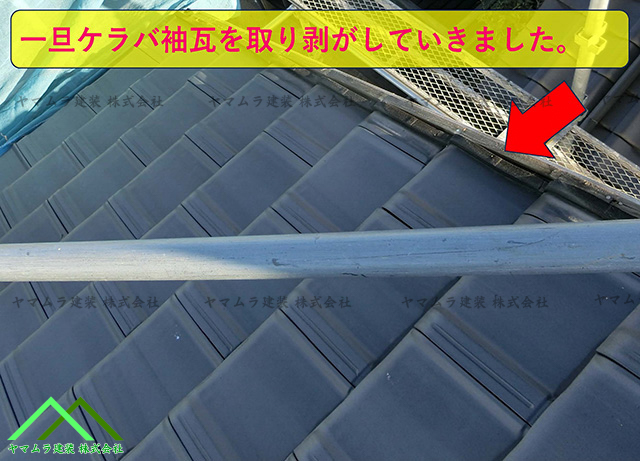

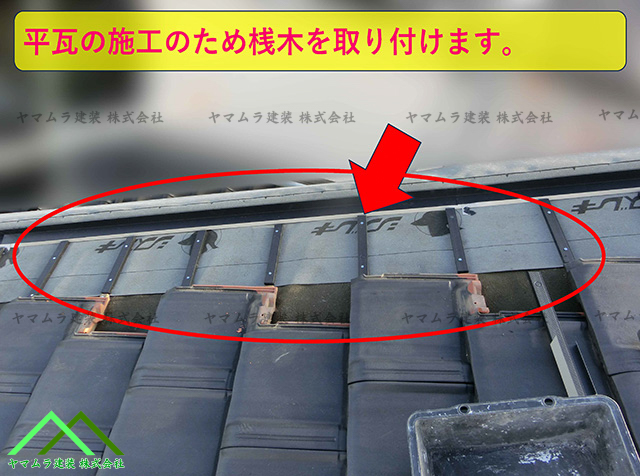

作業の初めに取り置きしていた洋風瓦を葺き直し作業を行います

屋根瓦を再度取り付ける際、平瓦と呼ばれる瓦を使用します。

まず、桟木(さんぎ)を屋根に取り付けておき、その上に屋根瓦を引っ掛けるように施工していきます。

桟木には瓦の裏面にある爪を引っ掛けるための溝があります。

釘穴が桟木の中央に位置するので、固定の釘やビスを打ち込むことができます。

桟木の幅が狭いため、ビス釘を一本ずつ埋め込みながら丁寧に取り付けていきます。

取り外した屋根瓦を再取り付けする作業が必要です。

平瓦部分を一枚ずつ取り付ける際には、一本ずつビス釘を使って瓦を固定していきます。

通常、取り外した瓦はズレることはありませんが、万が一ズレてしまった場合は、専用の電動工具を使用して瓦を削り加工し、屋根に収まるように調整します。

このように丁寧に作業を行うことで、瓦屋根の補修をスムーズに進めることができます。

ケラバ袖部の専用瓦を取り付けなおししていきます

切妻屋根のケラバ袖部付近に平瓦を施工する際、雨水の侵入を防ぐために水密材を貼り付けます。

この水密材と内部に取り付けた水流れ水切り鉄板により、以前のような雨漏りの心配はありません。

水密材を取り付けた後は、ケラバ袖部の専用瓦を一枚ずつ丁寧に取り付けていきます。

これにより、雨漏りのリスクを最小限に抑えることができます。

ケラバ袖瓦を取り付ける際の固定方法についてご紹介します。

まず、ケラバ袖瓦の側方からパッキン付きのビス釘を2本打ち込んで固定します。

さらに、ケラバ袖の上段部分からもビス釘を1本打ち込んで、しっかり固定していきます。

このようにして、屋根の先端部分である軒先部から屋根の頂点である大棟際まで、ケラバ袖瓦を取り付けていきます。

これにより、屋根の安定性を確保することができます。

ケラバ袖瓦と大棟瓦が交じり合う接地点の施工

ケラバ袖瓦を大棟際まで取り付けた後、その上に大棟瓦を取り付けていきます。

大棟瓦を取り付ける前には、南蛮漆喰を塗って大棟部からの雨の侵入を防ぎます。

同時に、ケラバ袖瓦の最後の部分には防水テープを貼り、大棟瓦とケラバ袖瓦との隙間からの雨水の浸入を防ぎます。

最後に、大棟瓦にもビス釘を打ち込んで固定していきます。

これにより、屋根の防水性をしっかりと確保し、安心してご利用いただけます。

片付け作業と完了報告

作業道具や電源工具などを屋根上から順次降ろしていきます。

その後、余った副資材なども順次屋根下に降ろし、屋根全体が片付いたら電動工具のブロワーで掃き出し掃除を行います。

掃き出し掃除も完了したら、お客様に作業の完了をお伝えし、工事中の写真で説明を行います。

お客様も外壁塗装が始まる前に作業が終わって喜んでいました。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

FAQ(よくある質問)

Q1. 外壁塗装の足場を使って屋根点検はできますか?

A. はい、可能です!むしろ足場がある時こそ、普段は見られない屋根の頂点や端部を点検する絶好のチャンスです。ぜひお気軽にご相談ください。

Q2. 腐食した木材はどうするのですか?

A. 雨水で腐食した桟木(さんぎ)や破風板は、放置すると強度が落ちるため、撤去して新しい木材に交換、もしくは補強を行います。

Q3. 調査や見積もりは無料ですか?

A. 基本的に目視調査やお見積もりは無料で行っております。足場がない状態での高所調査など、特殊なケースは事前にご相談させていただきます。

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

最近やり始めた趣味はAIの勉強と筋トレ。

お客様の「困った」を解決し、笑顔にするのが私の仕事です。

【保有資格】かわらぶき技能士・ 増改築相談員/ 【趣味】AIの勉強

【名古屋市緑区】と同じ地域の現場施工事例

各地域での点検やメンテナンスを行ったブログ記事

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください