writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

葺き替えが完工!雨漏りから住まいを守る「下地作り」と「確実な瓦固定」のすべて

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

最近はDIYで自宅を修繕される方も増えていますが、屋根に関しては「餅は餅屋」という言葉がこれほど当てはまる場所はありません。

一見、瓦を並べているだけのように見える屋根工事ですが、その裏側には雨漏りを防ぐための膨大な知識と、ミリ単位の繊細な技術が隠されています。

今回は知多市で行った屋根の葺き替え工事を例に、なぜ専門家による施工が不可欠なのか、そして私たちがどのようなこだわりを持って皆様の大切な住まいを守っているのかを詳しくお話しします。

急勾配の屋根での安全対策から、雨漏りの急所である「棟」の特殊な板金処理まで、10年後、20年後も安心して暮らせる屋根の作り方をぜひご覧ください。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

今回のご相談のきっかけは、知多市にお住まいのお客様から寄せられた「最近、風の強い日に屋根から変な音がする気がする」というお電話でした。

築年数は30年を超え、これまで一度も本格的な点検をされたことがなかったそうです。

現地にお伺いし、安全を確保した上で慎重に点検を行ったところ、長年の紫外線や雨風によって瓦を留める釘が浮き上がり、防水シートも寿命を迎えていることが判明しました。

お客様は「見た目はそんなに悪くないからまだ大丈夫だと思っていた」と驚かれていましたが、屋根の恐ろしさは「自覚症状が出たときには、すでに内部の腐食が深刻化している」という点にあります。

特にこちらのお宅は、非常に角度が急な「急勾配」の屋根であり、棟(屋根の頂点)が段違いになっている複雑な形状でした。

そのまま放置すれば、次の台風や大雨で深刻な雨漏りに直結する危険な状態です。

お客様とじっくりお話しし、これからの数十年を安心してお過ごしいただくために、下地からすべて新しく作り変える「葺き替え工事」をお任せいただくことになりました。

建物の状況

| 築年数 | 築40年ほど |

| 工事費用 | 約350万円ほど |

| 施工期間 | 約15日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 葺き替えが完工!雨漏りから住まいを守る「下地作り」と「確実な瓦固定」のすべて

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 屋根リフォームのDIYは危険?「餅は餅屋」である本当の理由

- 2.1. 屋根の強度を決める「野地板合板」の確実な固定方法|垂木と墨線の重要性

- 2.2. 屋根雨漏り対策の要!「ルーフィング」と「衣摺」の確実な施工

- 3. 急勾配の屋根リフォームで「屋根足場」が必要な理由と費用について

- 4. 屋根瓦がズレない仕組み。「桟木」と「瓦の爪」による二重固定の秘密

- 4.1. 強風に備える屋根工事|軒先瓦の「ビス」と「クリップ」による二重固定

- 4.2. 耐風性能の鍵!「防災フック」と「千鳥葺き」による屋根瓦の固定方法

- 5. 洋風平板瓦の雨漏りを防ぐ!「ケラバ袖」の水流れ板金が必須な理由

- 5.1. 屋根の雨漏りを防ぐ「ケラバ袖」。瓦の加工と「水密材」による防水施工

- 5.2. 屋根の側面を守る最終仕上げ。「専用ケラバ袖瓦」の確実なビス固定

- 6. 屋根の頂点「大棟」の施工|「強力棟」と「棟防水材」で雨漏りを防ぐ

- 7. 屋根の軽量化と雨漏り防止|シンプルで高耐久な「棟」の施工法

- 8. 雨漏りの最大の急所。「棟違い」の施工には専門知識が不可欠です

- 8.1. 棟違い屋根の雨漏りを防ぐ。「土居のし」の確実な板金カバー工法

- 9. 屋根リフォーム完了|丁寧な清掃と「工程写真」でお客様の安心を

- 10. FAQ(よくある質問)

- 10.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 11. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 12. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

作業のビフォーアフター

屋根リフォームのDIYは危険?「餅は餅屋」である本当の理由

最近は、YouTubeなどの動画を参考に、ご自身で住宅のリフォーム(DIY)に挑戦される方が増えています。

動画の中では、専門家顔負けの見事な作業が紹介されていることもありますね。

しかし、私たちプロの立場から見ると、特に「屋根」に関するDIYには大きな懸念があります。

それは、作業の失敗が「雨漏り」という、お住まいの寿命を縮める致命的な不具合に直結してしまう可能性が非常に高いからです。

専門家の作業が簡単そうに見えるとしたら、それは長年の経験に基づいた「最適な段取り」や「見えない部分への配慮」が確立されているからです。

また、DIY動画の多くは巧みに編集されており、実際には膨大な時間がかかっていることを忘れてはいけません。

「餅は餅屋」ということわざの通り、大切なお住まいを守る屋根工事は、ぜひ私たち専門家にお任せください。

失敗のリスクを避け、確実な技術で長期的な安心をご提供することこそ、私たちの価値だと考えています。

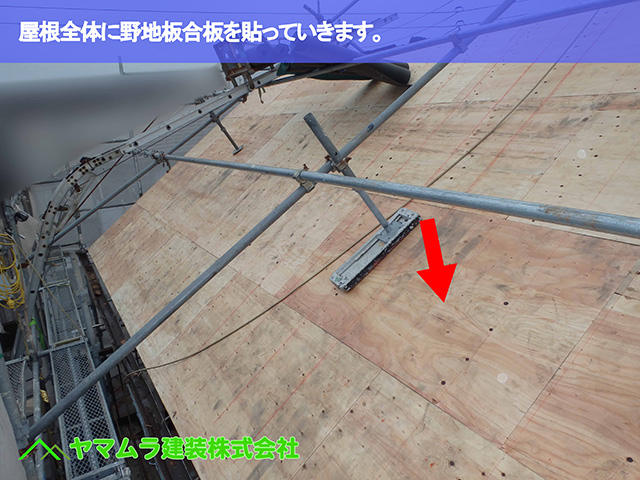

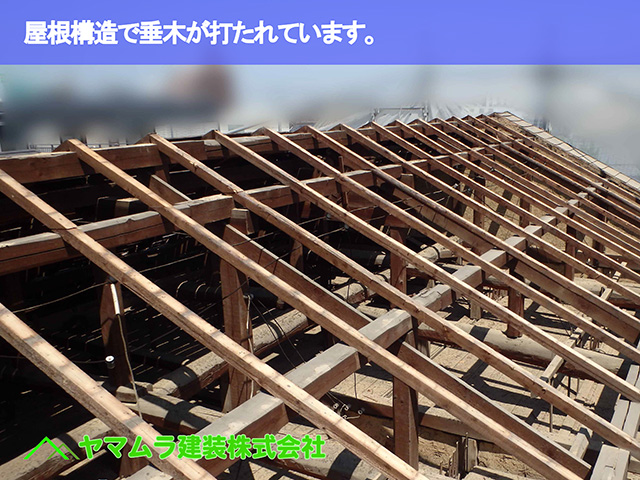

屋根の強度を決める「野地板合板」の確実な固定方法|垂木と墨線の重要性

屋根の葺き替え工事において、新しい屋根材を葺く前の「下地作り」は、屋根全体の強度と耐久性を左右する非常に重要な工程です。

今回は、その土台となる「野地板合板」の確実な固定方法をご紹介します。

新しい野地板合板は、屋根の骨組みである「屋根垂木(たるき)」という構造材に向かって、専用の釘で強固に打ち込み、固定しなければなりません。

しかし、合板を張ってしまうと、その真下に隠れている垂木の位置が当然ながら見えなくなってしまいます。

もし適当な場所に釘を打っても、骨組みである垂木に効いていなければ、屋根の強度は確保できません。

そこで私たち専門家は、野地板合板を取り付けた後、あらかじめ計測しておいた垂木の寸法(間隔)に合わせて、合板の上に「墨線(すみせん)」と呼ばれる真っ直ぐな目印の線を引いていきます。

この墨線に沿って、専用の釘を打ち込むことで、釘が野地板を貫通し、その下の垂木にまで確実に届き、強固に固定することができるのです。

こうした見えない部分の丁寧な作業こそが、安心で長持ちする屋根を支えています。

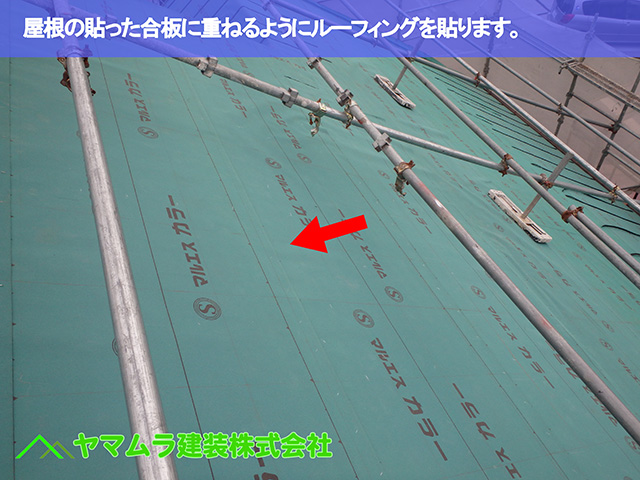

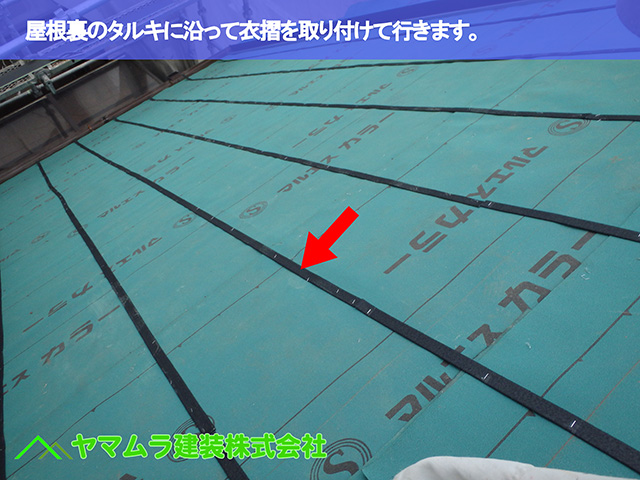

屋根雨漏り対策の要!「ルーフィング」と「衣摺」の確実な施工

屋根リフォーム工事において、新しい屋根材を葺く前の「下地処理」は、お住まいの防水性能を左右する最も重要な工程です。

まず、屋根の土台となる新しい野地板合板を張り終えたら、その上に「ルーフィング」と呼ばれる強力な防水シートを貼り、雨水対策を施します。

このルーフィングは幅1メートルほどのシート状のため、屋根全体を覆うには何本も必要になります。

その際、シート同士が重なる部分の寸法(重ねしろ)を厳密に守り、下(軒先)から上(棟)に向かって貼り重ねていくことで、雨水が内部に侵入するのを防ぎます。

固定にはハンマータッカーという専用工具を使用し、野地板に隙間なく留め付けていきます。

次に、そのルーフィングの上から「衣摺(きずり)」という細い木材を取り付けます。

これは、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」の真上に合わせて設置します。

この衣摺には、1.ルーフィングを押さえて風で飛ばないようにする、2.この後で瓦を固定する「桟木」を強固に打ち込むため、垂木の位置を示す「目印」となる、という大切な役割があります。

見えない部分の確実な施工こそが、屋根の寿命を延ばす秘訣です。

急勾配の屋根リフォームで「屋根足場」が必要な理由と費用について

屋根リフォームを行う際、建物の周囲に「仮設足場」を設置しますが、屋根の角度(勾配)によっては、建物の周りだけでなく「屋根の上」にも足場を設置する必要があることをご存知でしょうか。

今回の現場もかなりの急勾配だったため、作業者の安全対策として、屋根の上面にも足場(屋根足場)を設置しました。

これは、職人が体を預けたり、手すり代わりにしたりと、安全に作業するために不可欠なものです。

一般的に、屋根の勾配が「5寸(約26.6度)」以上になると、人が立って作業したり、材料を持って昇り降りしたりするのが非常に困難で危険になります。

そのため、安全確保の基準として、5寸勾配以上の屋根ではこの屋根足場の設置が原則として必要となります。

現在、5寸以上の急勾配の屋根にお住まいの方がリフォームを行う場合、通常の足場費用とは別に、この屋根足場の設置費用が追加となる可能性があります。

同様に、3階建て以上の建物も、高さと作業範囲が広がるため、2階建てよりも足場費用が割増しとなるのが一般的です。

これらはすべて、安全第一で確実な作業品質をお届けするために必要な措置となりますので、ご理解いただけますと幸いです。

屋根瓦がズレない仕組み。「桟木」と「瓦の爪」による二重固定の秘密

屋根に葺かれた瓦が、なぜ強風や振動でもズレ落ちないのか、その仕組みをご存知でしょうか。

今回は、屋根の強度と耐久性を支える「桟木(さんぎ)」と瓦の固定方法について解説します。

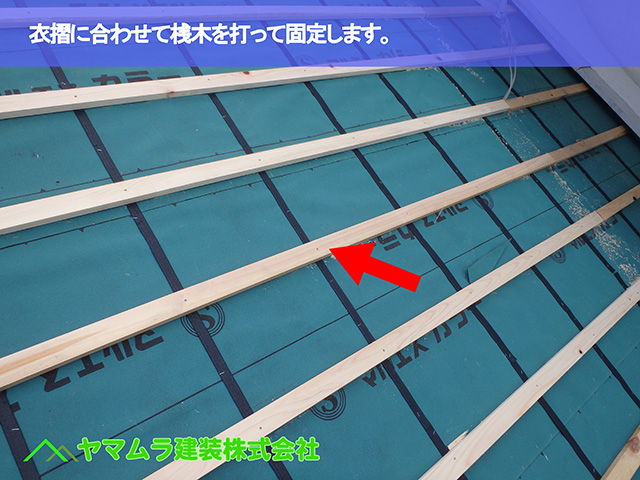

まず、防水シート(ルーフィング)の上から、あらかじめ設置した「衣摺(きずり)」を目印に、「桟木」という横向きの木材を釘で強固に打ち付けていきます。

この桟木を取り付ける間隔(寸法)は、屋根全体の大きさや、お客様が選ばれた屋根瓦の種類・サイズに合わせて、私たちが厳密に計算して割り出しています。

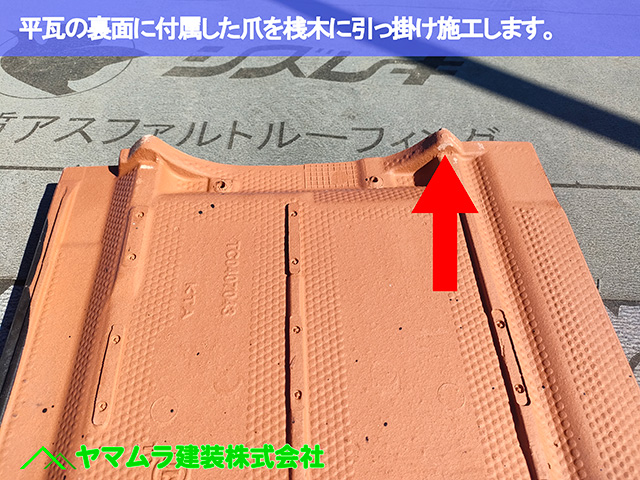

次に、この桟木に屋根瓦を固定していきます。

屋根瓦の裏側には、実は「爪」と呼ばれる突起がついています。

この「爪」を桟木にしっかりと引っ掛けることで、瓦が下にズレ落ちるのをまず防ぎます。

さらに、瓦には「釘穴」が設けられており、その穴から専用の釘やビスを打ち込みます。

正確な位置に桟木が設置されているため、打ち込まれた釘は瓦を貫通し、その下にある桟木に確実に固定されます。

この「爪での引っ掛け」と「釘での固定」という二重の仕組みこそが、長期間にわたって雨風からお住まいを守る、強固な屋根を作り上げる秘訣なのです。

強風に備える屋根工事|軒先瓦の「ビス」と「クリップ」による二重固定

屋根の葺き替え工事は、屋根の先端部分、すなわち「軒先(のきさき)」から瓦を葺き始めるのが基本です。

今回採用している「洋風平板瓦」は、和瓦のように場所によって瓦の形が変わることがなく、軒先から屋根の頂点までほぼ同じ形の瓦で仕上げられるのが特徴です。

しかし、施工方法に関しては、軒先の横一列目だけは特別な注意が必要です。

なぜなら、軒先は屋根全体で最も強風の影響(下からのあおり風など)を受けやすい場所だからです。

ここで手を抜くと、将来の瓦の浮き上がりや飛散の原因となってしまいます。

そのため、軒先の一列目は、瓦の上部にある釘穴2ヶ所に、釘やビスを打って下地に強固に固定します。

特に今回の現場は屋根の勾配が非常に急なため、通常の釘よりも格段に保持力の高い「ビス釘」を選択し、がっちりと打ち込みました。

さらに、万全の耐風対策として、瓦の先端部分にも「耐風クリップ」という専用の金物を打ち込みます。

これにより、瓦が風で煽られて浮き上がるのを防ぎます。

「ビス」と「クリップ」によるこの二重の固定こそが、台風時にも安心できる頑丈な屋根の第一歩となります。

耐風性能の鍵!「防災フック」と「千鳥葺き」による屋根瓦の固定方法

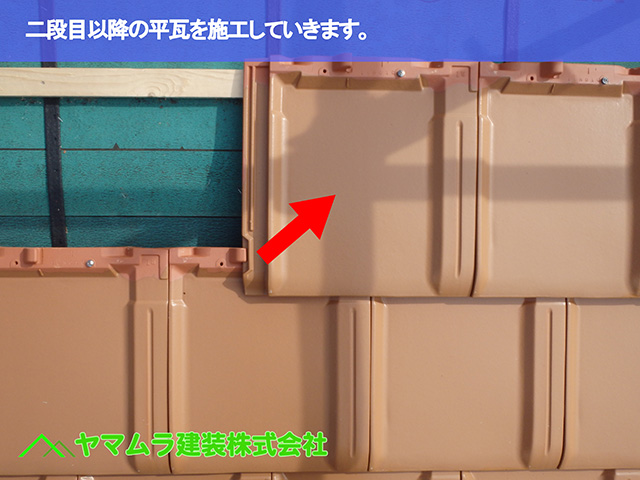

屋根の葺き替え工事で、軒先(先端部)の瓦を強固に固定した後、いよいよ屋根の大部分を占める二段目以降の平瓦を葺き上げていきます。

今回採用している洋風平板瓦は、下の段の瓦と位置を半分ずつずらしながら葺いていく「千鳥葺き(ちどりぶき)」という方法で施工します。

この二段目からの作業で重要になるのが、近年の瓦に多く備わっている「防災フック(耐風爪)」です。

これは、下の段の瓦に付けられたフックに、上の段の瓦を引っ掛けながら連結していく仕組みです。

さらに、フックで連結させた上で、上の段の瓦の上部にある釘穴から、下地の桟木に向かって「ビス釘」を打ち込み、強固に固定します。

この「防災フックでの連結」と「ビス釘での固定」という二重の対策により、瓦同士が一体化し、台風などの強風でも瓦が浮き上がったり飛散したりするのを防ぎます。

この作業を屋根の頂点である「棟際(むねぎわ)」まで着実に繰り返します。

そして、一番最後になる棟際の瓦は、ズレ落ちないよう、軒先瓦と同様にビスを2本しっかりと打ち込み、強固に固定して仕上げます。

洋風平板瓦の雨漏りを防ぐ!「ケラバ袖」の水流れ板金が必須な理由

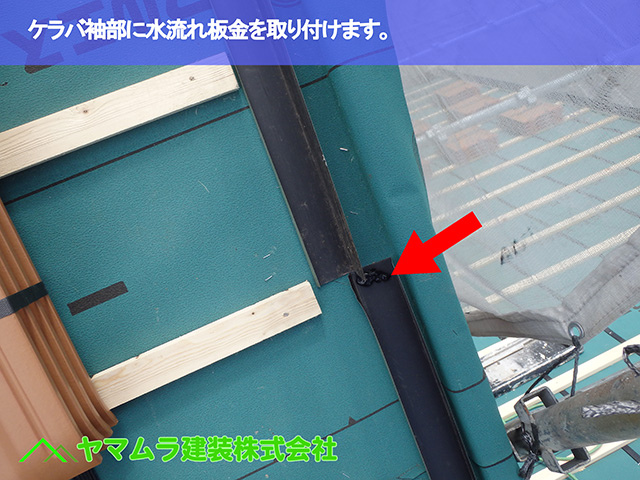

屋根リフォーム、特に洋風平板瓦での葺き替え工事において、将来の雨漏りを防ぐために絶対に欠かせない「見えない部材」があります。それが「水流れ板金」です。

私たちは、屋根の下地である桟木(さんぎ)を打つ段階で、屋根の側面・端にあたる「ケラバ袖部」に、この水流れ板金を必ず設置します。

これは、万が一、強風などで瓦の下に雨水が侵入した際に、その水を安全に軒先の雨樋まで導き、排出するための「水のレール」の役割を果たします。

実は、洋風平板瓦が普及し始めた黎明期には、この水流れ板金を設置しない業者も少なからず存在しました。

その結果、ケラバ袖から侵入した雨水の逃げ場がなく、屋根の内部に滞留・侵入し、下地を腐食させて深刻な雨漏りを引き起こす事例が多発しました。

こうした過去の教訓から、現在では、洋風平板瓦を施工する際のケラバ袖部への水流れ板金の設置は「必須工程」となっています。

見えない部分の確実な防水処理こそが、大切なお住まいを雨漏りから守る鍵となります。

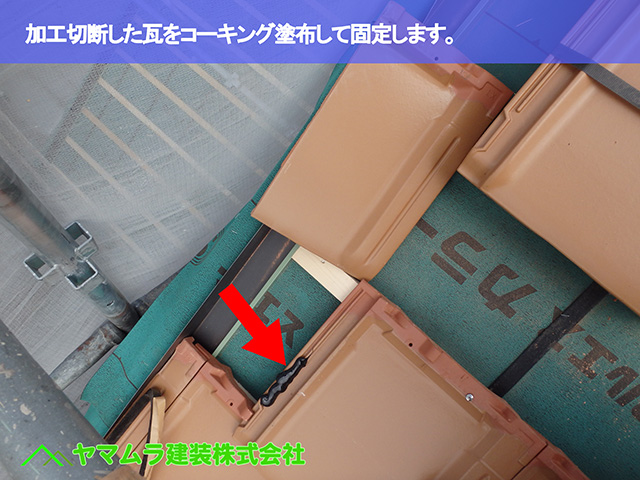

屋根の雨漏りを防ぐ「ケラバ袖」。瓦の加工と「水密材」による防水施工

屋根の広い面(平部)に瓦を葺き上げると同時に、雨漏りの急所となりやすい屋根の側面、「ケラバ袖(そで)」部分の施工も丁寧に進めていきます。

このケラバ袖は、屋根の端の形状にぴったりと合わせる必要があるため、瓦をそのまま使うことはできません。

職人が現場で寸法を測り、一枚一枚の瓦を適切な大きさに「切断加工」して納めていく、技術が問われる作業です。

ここで重要なのが固定方法です。

切断加工した瓦は、下地の桟木に引っ掛けるための裏側の「爪」が無くなってしまうことが多く、そのままでは屋根から滑り落ちる危険があります。

そのため、加工した瓦を置くと同時に、コーキングボンドでの接着や、ビス釘、あるいは針金でしっかりと緊結(固定)する作業が不可欠です。

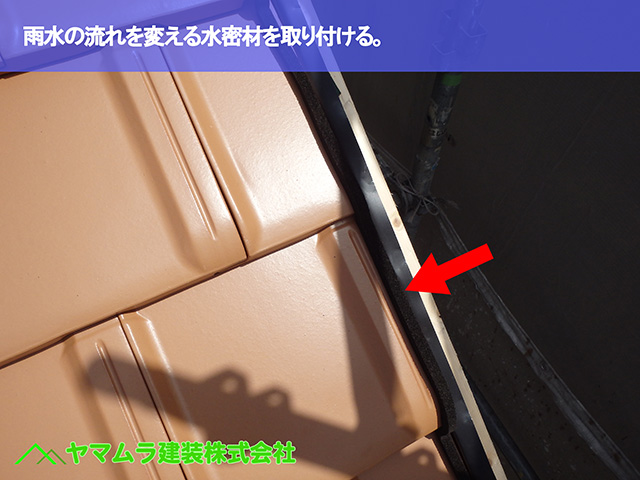

さらに、瓦をすべて取り付けた後、雨漏り対策を万全にするため「水密材(すいみつざい)」という専用の防水部材を取り付けます。

これは、万が一瓦の隙間に雨水が入り込もうとした際に、その水の流れを変えて内部への侵入を防ぐ重要な役割を果たします。

裏面が強力な粘着テープになっているため、瓦に直接貼り付け、水の通り道を確実に塞ぎます。

屋根の側面を守る最終仕上げ。「専用ケラバ袖瓦」の確実なビス固定

屋根リフォームにおいて、雨漏りのリスクが高い屋根の側面「ケラバ袖」の施工は、最終仕上げが非常に重要です。

平瓦や防水部材(水密材)の設置が終わったら、いよいよ「専用ケラバ袖瓦」という特別な瓦を取り付けていきます。

これは、屋根の平瓦の段数に合わせて、屋根の先端である「軒先」から頂上の「棟際(むねぎわ)」に向かって、一枚一枚丁寧に設置していきます。

この専用ケラバ袖瓦が、横殴りの雨や風を最終的にシャットアウトし、屋根内部への水の侵入を完全に防ぐための「蓋(ふた)」の役割を果たします。

取り付けの際は、屋根の端のライン(ケラバ破風)に真っ直ぐに合わせながら、専用のビス釘で下地に強固に打ち込み、固定します。

風の影響を最も受けやすい屋根の端だからこそ、一枚ずつ確実にビスで固定することが、長期的な安心に繋がります。

この専用ケラバ袖瓦を棟際まで隙間なく確実に取り付けることで、雨漏りの心配がない頑丈で美しいケラバ袖が完成となります。

屋根の頂点「大棟」の施工|「強力棟」と「棟防水材」で雨漏りを防ぐ

屋根葺き替え工事も、いよいよ最終仕上げとなる屋根の頂点、「大棟(おおむね)」の施工です。

軒先から葺き上げてきた平瓦が棟の際まで達したら、まず棟瓦を固定するための土台作りから始めます。

この時、土台材を支え、強固に固定するために、先に「強力棟(きょうりきむね)」という専用の支持部材を設置します。

これは、今回の洋風平板瓦や、耐震・耐風性能を高める「ガイドライン工法」などで使用される、棟の強度を確保するための重要な部材です。

この強力棟と土台材を設置した後、次に行うのが防水処理です。

棟の土台材を中心にして、その上から「棟防水材(乾式棟シートなど)」を被せていきます。

この防水材は、屋根瓦に接触する両サイドの部分が強力な粘着テープになっています。

これを平瓦に隙間なく圧着させることで、棟の内部に雨水が侵入するのを確実にシャットアウトします。

この頑丈な下地と確実な防水処理こそが、長期にわたり安心できる屋根の鍵となります。

屋根の軽量化と雨漏り防止|シンプルで高耐久な「棟」の施工法

屋根葺き替え工事の最終仕上げ、屋根の頂点にあたる「大棟(おおむね)」の施工です。

今回のような洋風平板瓦の場合、棟の施工は「一本葺き」と呼ばれる、大棟冠瓦を土台の上に一段でシンプルに納める方法が主流です。

ごく稀に、和風瓦のように何段も積み上げるデザインをご希望される場合もありますが、専門家の視点では、この方法はあまりお勧めできません。

理由として、構造が複雑になるほど工事費用がかさむだけでなく、経年劣化した際に雨水の侵入経路が増え、雨漏りのリスクが高まる可能性があるからです。

私たちが推奨するシンプルな一本葺き(乾式工法)は、屋根全体の「軽量化」に繋がり、建物への負担を減らす大きなメリットがあります。

また、棟瓦自体が破損しない限り、雨漏りの原因になりにくい高い耐久性も誇ります。

この利点から、最近では和風屋根のリフォームで採用されることも増えています。

施工は、大棟冠瓦を一本ずつ丁寧に並べ、専用の穴からビス釘を土台に向かって強固に打ち込み、固定していきます。

これで美しく高耐久な棟が完成します。

雨漏りの最大の急所。「棟違い」の施工には専門知識が不可欠です

屋根リフォームの現場では、建物の形状によって、特に高度な技術と知識が求められる箇所が存在します。

今回のお客様のお住まいには、まさにその典型例である「棟違い部(むねちがいぶ)」がありました。

これは、屋根の頂点である「大棟(おおむね)」の高さが、互い違いに段差になっている構造のことです。

実は、この「棟違い」は、屋根の構造上、最も雨漏りのリスクが高い「急所」の一つとして専門業者の間でも知られています。

なぜなら、高さの違う屋根の面と壁がぶつかる、非常に複雑な接合部となるため、雨水の処理(雨仕舞)が極めて難しいからです。

この部分は、表面に見える瓦の納め方だけでなく、その下にある見えない防水処理(裏側)も非常に難易度が高くなります。

施工方法への理解が乏しいまま作業を進めると、将来の雨漏りの原因を確実に作ってしまうことになりかねません。

私たちは、この場所の危険性を熟知しているため、雨漏りを絶対に起こさないよう、長年の知識と経験に基づき、細心の注意を払って確実な防水施工を行いました。

棟違い屋根の雨漏りを防ぐ。「土居のし」の確実な板金カバー工法

屋根の頂点に段差がある「棟違い」の建物には、構造上、必ず「土居のし(どいのし)」と呼ばれる箇所が存在します。

これは、屋根面と外壁がぶつかる「壁際」の部分を指し、雨漏りのリスクが非常に高い場所です。

この重要な部分には通常、「土居のし板金」という、壁と屋根の隙間から雨水が侵入するのを防ぐためのカバー材(水切り板金)が取り付けられています。

今回のリフォーム工事でも、この土居のし板金の処理が重要なポイントでした。

既存の土居のし板金は、新築時の外壁と密接に関係して施工されています。

そこで私たちは、既存の板金を無理に撤去して外壁や下地の防水層を傷めるリスクを避け、既存の板金を活かす方法を選択しました。

まず既存の板金の上をきれいに清掃し、その上から、既存よりも一回り大きいサイズで新しく製作した「土居のし板金」を被せて、二重にカバーする工法で取り付けました。

これにより、既存の防水性を損なうことなく、さらに強力な防水性能を持たせることができました。

お住まいの状態を見極め、最適な施工法を選択することも専門家の大切な役割です。

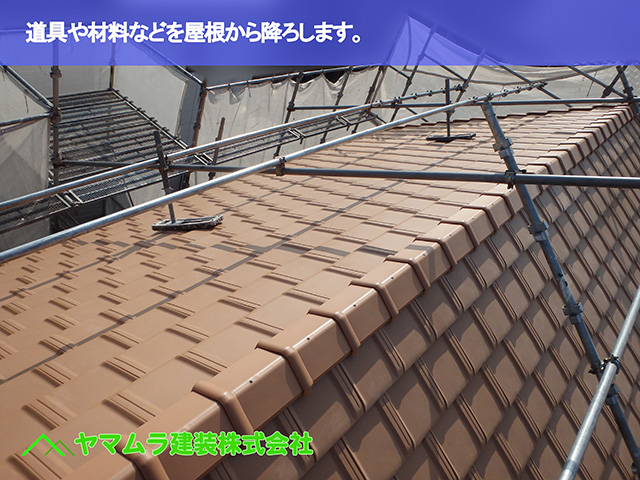

屋根リフォーム完了|丁寧な清掃と「工程写真」でお客様の安心を

知多市で進めてまいりました屋根葺き替え工事が、このたび無事に完了いたしました。

まず、屋根の上で使用した道具や工具、作業のために設置していた足場板などをすべて丁寧に地上へ降ろします。

屋根の上に何も無い状態にしてから、専用のブロワー(送風機)を使い、施工中に出た細かなホコリやゴミを屋根全体で徹底的に吹き掃除いたしました。

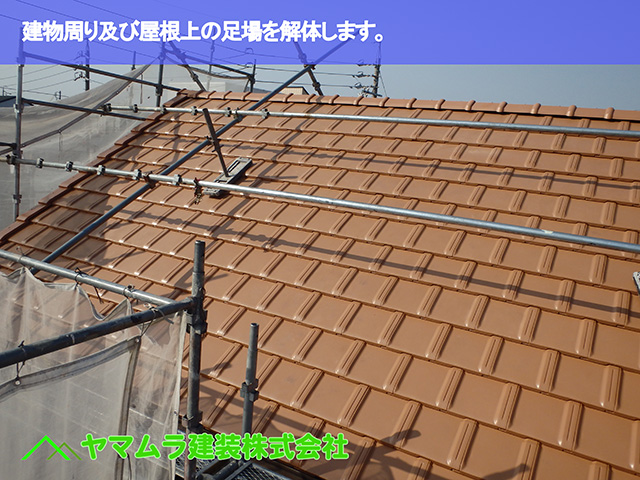

建物を囲んでいた仮設足場については、連携する建築屋さんに連絡し、後日撤去となるスケジュールをお客様にお伝えしました。

そして、お客様には作業完了のご報告とあわせて、私たちが工事の流れで撮影してきた「工程写真」を一通り見ていただきました。

普段は見ることができない屋根の上の作業も、写真をご覧いただきながらご説明することで、お客様にも安心していただけたかと思います。

劣化した古い屋根瓦から、美しく機能的な新しい屋根瓦へと生まれ変わった様子をご覧になり、お客様も「とても綺麗になって嬉しい」と、大変喜んでくださいました。

FAQ(よくある質問)

屋根の点検は何年おきにすべきですか?

新築から、または前回の工事から10年~15年が目安です。瓦自体は丈夫でも、下地の防水シートや釘の劣化が進んでいることが多いため、定期的な確認をお勧めします。

台風で瓦が飛ばないか心配です。対策はありますか?

最新の「防災瓦」を使用し、ビス固定と防災フックによる連結を行えば、耐風性能は飛躍的に向上します。現状の補強だけでも可能な場合がありますので、一度ご相談ください。

DIYで屋根を点検するのはどうですか?

絶対に避けてください。高所からの滑落事故の危険があるだけでなく、瓦を踏み割ってしまい、それが原因で雨漏りを引き起こすこともあります。点検は必ず私たちにお任せください。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください