【塀瓦修復修理】名古屋市中川区 冠瓦落下から学んだ安心の施工!針金線・セメント・南蛮漆喰・江戸冠瓦・釘穴固定

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市中川区の塀の瓦修理事例:江戸冠瓦交換と安心リフォームの全貌

工事のきっかけ

名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

私たちは、お客様の住まいに関する小さなお困りごとから大きなリフォームまで、幅広くサポートさせていただいております。

先日、名古屋市中川区にお住まいのお客様から、一つのご相談をいただきました。

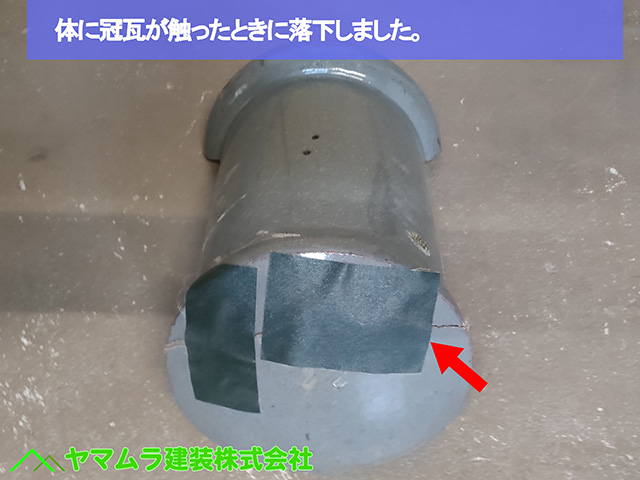

それは、敷地内の大切な塀の上に載せてあった瓦を、お庭のお手入れ中に誤って落としてしまい、破損してしまったという内容でした。

お客様は、新しい瓦への交換はもちろんのこと、塀全体の安全性についてもご心配されており、修理について詳しく相談したいとご連絡をくださったのです。

お客様は大変お気遣いくださり、破損してしまったその瓦を、ご自身の足で直接当社までお持ちくださいました。

お客様が当社まで足を運んでくださったことに、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

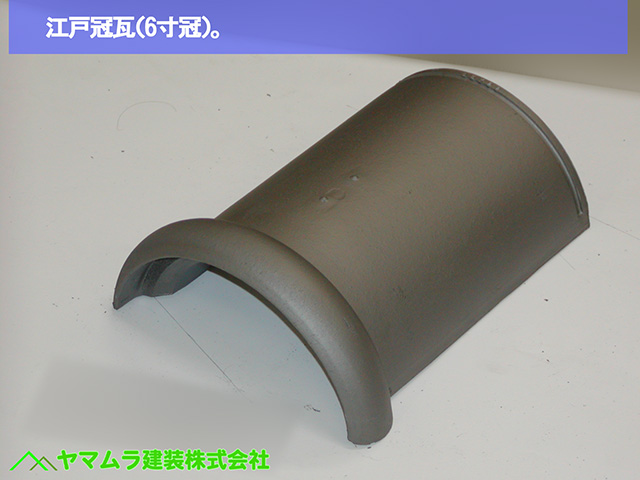

早速、お持ちいただいた瓦を丁寧に拝見させていただいたところ、使用されていたのは「江戸冠瓦(えどかんむりがわら)6寸丸(ろくすんまる)」という、日本の伝統的な瓦の一種であることが判明いたしました。

この「江戸冠瓦」は、和風建築の塀や屋根の棟(むね:屋根の一番高い部分)などによく使われる、丸みを帯びた優雅な形状が特徴です。

「6寸丸」という呼び方は、その瓦のサイズを表しています。破損した瓦の種類を特定できたところで、次に必要となるのは、同じ種類の瓦が現在も製造・販売されているかどうかを確認することです。

特に古い建物に使われている瓦は、すでに製造が中止されているケースも少なくありません。

しかし、お客様のお困り事を一日も早く解決し、ご期待に応えられるよう、当社の取引先である瓦メーカーの担当営業さんにすぐに問い合わせ、同じ瓦が入手可能かどうかを徹底的に調べてもらいました。

幸いにも、この瓦はまだ手配可能であるとの返答を得ることができ、お客様へもすぐにご報告いたしました。

瓦の入手が可能となったことをお客様にお伝えし、修理に必要な正確な費用を算出するため、そして瓦以外に何か材料が必要ないか、現状の塀の状態を詳しく確認するために、一度ご自宅へ訪問させていただけるようお願いしました。

お客様は快くご了承くださり、「不在にしていることもあるので、どうぞ入って確認してください」と温かいお言葉をいただきました。

さらに、破損した具体的な場所も教えてくださったので、現地調査もスムーズに進められ、原因究明と最適な修理計画の立案に役立てることができました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築45年ほど

工事費用・・・ 約12万円ほど

施工期間・・・ 2日間ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの皆さん、ご自宅の塀や屋根の瓦について、ふとした瞬間に不安を感じたことはありませんか?

「もし瓦が落ちてしまったら…」「この傷み、修理できるのかな?」そんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、まさにそんな不安を解消する、名古屋市中川区のお客様宅での塀の瓦修理事例をご紹介します。

庭掃除中に誤って落下させてしまった瓦の破損から始まった今回の工事。

私たちは、単に破損した瓦を交換するだけでなく、その裏に隠された「見えない劣化」にも着目し、根本的な原因を解決するリフォームを行いました。

お客様に安心して長く暮らしていただくために、どのような工程で、どんな工夫を凝らしたのか、写真とともに詳しく解説していきます。

瓦の修理やリフォームをご検討中の方はもちろん、ご自宅のメンテナンスに関心がある方も、ぜひ最後までご覧ください。

目次

名古屋市の瓦修理なら私たちにお任せ!工事のきっかけ

名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

先日、名古屋市中川区にお住まいのお客様から、お困りのご相談をいただきました。

敷地内の塀の上に載せてあった瓦を誤って落としてしまい、破損してしまったとのこと。

新しい瓦への交換と、それに伴う修理について相談したいとご連絡をいただきました。

お客様は大変お気遣いくださり、破損した瓦を直接当社までお持ちくださいました。

私たちは、お客様のお困り事を一日も早く解決したいという想いから、すぐにその瓦を拝見しました。

その結果、使用されていたのは「江戸冠瓦(えどかんむりがわら)6寸丸(ろくすんまる)」という種類であることが判明しました。

江戸冠瓦は、日本の伝統的な瓦の一つで、和風建築の塀や屋根の棟(むね:屋根の頂上部分)などによく使われる、丸みを帯びた形状が特徴です。

「6寸丸」というのは、その瓦のサイズを表す呼び方で、尺貫法(しゃっかんほう:日本古来の長さや重さの単位)における「6寸」、つまり約18cmの丸瓦を指します。

この「江戸冠瓦」は、日本の伝統的な瓦の一つで、和風建築の塀や屋根の棟(むね:屋根の頂上部分)などによく使われる、丸みを帯びた形状が特徴です。

「6寸丸」というのは、その瓦のサイズを表す呼び方です。

破損した瓦の種類が特定できたところで、次に必要となるのが、その瓦が現在も製造・販売されているかどうかを確認することです。

特に古い瓦の場合、すでに製造中止になっていることも少なくありません。

しかし、お客様のお困りを解決するため、私たちは迅速に行動しました。

当社の長年の取引先である瓦メーカーの担当営業さんにすぐに問い合わせ、同じ瓦が入手可能かどうかを調べてもらいました。

お客様のご期待に応えられるよう、最善を尽くすのが私たちの使命です。

瓦修理の基礎知識:江戸冠瓦とは?

江戸冠瓦は、日本の伝統的な和風の屋根瓦において、非常に重要な役割を果たす瓦の一つです。

特に、屋根の頂点部分を飾る「棟(むね)」と呼ばれる部分の、最上段によく使われます。

棟は屋根の顔とも言える部分で、雨水の浸入を防ぐと同時に、建物の美観を高める大切な役割を担っています。

江戸冠瓦の持つ丸みを帯びた優雅な曲線は、和風建築の屋根に落ち着きと風格を与えてくれます。

また、意外に思われるかもしれませんが、この江戸冠瓦は屋根だけでなく、敷地の境界線として立っている塀(へい)の上にも使われることがあります。

塀の上には「塀瓦(へいがわら)」という専用の瓦もあるのですが、デザイン性や耐久性を考慮して、この冠瓦を「流用(りゅうよう)」、つまり本来の目的とは異なる場所で活用することも少なくありません。

塀の頂部に瓦を載せることで、雨風から塀本体を守り、見た目もぐっと引き締まります。

このように、江戸冠瓦は屋根の棟から塀の頂部まで、日本の住まいを様々な形で彩り、守ってきた伝統的な瓦なんです。

瓦修理の基礎知識:棟瓦の重要性

棟瓦は、屋根の頂上部分(一番高いところ)や、そこから軒先に向かって下っていく角の部分に積まれている瓦のことです。

屋根のてっぺんにある一番長い部分を「大棟(おおむね)」、大棟から四方へ伸びる角の部分を「隅棟(すみむね)」と呼び、どちらにもこの棟瓦が使われています。

この棟瓦は、単に屋根を美しく見せるだけでなく、実は屋根の構造上、非常に大切な役割を担っています。

屋根の隙間から雨水が建物の中に入り込むのを防ぎ、強風から屋根全体を守る、いわば「屋根の要(かなめ)」なんです。

しかし、棟瓦は常に雨風や強い日差しに晒されており、特に日本の台風や地震の多い気候では、大きな影響を受けやすい部分でもあります。

強い風で瓦がずれたり、地震の揺れで漆喰(しっくい)が剥がれたり、内部の固定が緩んだりすることがあります。

こうして棟が歪んでしまうと、そこから雨漏りが発生したり、瓦が落下したりする危険性が高まってしまいます。

瓦の調達から現地調査まで:スピーディーな対応

お客様にお持ちいただいた破損瓦の種類(江戸冠瓦 6寸丸)を特定し、瓦メーカーの営業さんに問い合わせていたのですが、その瓦がまだ手配可能であるとの返信があったんです!

製造中止の可能性も考慮していたため、私たちも胸をなでおろしました。

早速お客様にご連絡し、瓦が入手できる旨をお伝えしました。

同時に、修理に必要な正確な費用を算出するため、そして瓦以外に何か材料が必要ないか、現状の塀の状態を詳しく確認するために、一度ご自宅へ訪問させていただけるようお願いしました。

お客様は快くご了承くださり、「不在にしていることもあるので、どうぞ入って確認してください」と温かいお言葉をいただきました。

さらに、破損した具体的な場所も教えてくださったので、現地調査もスムーズに進められそうです。

このように、瓦の修理は、破損した瓦を交換するだけでなく、その原因をしっかり突き止め、必要な材料を正確に把握することが非常に重要です。

瓦落下のリスクをなくす:見えない劣化の原因を特定

塀の上にしっかりと取り付けられているはずの江戸冠瓦(えどかんむりがわら)ですが、詳しく見ると、瓦を接着しているセメントの劣化が確認できました。

そして、瓦がズレたり動いたりしないように固定されていたはずの針金線(はりがねせん)にも大きな問題が見つかったのです。

昔の建物に使われている針金線には、現在のように周囲に被膜(ひまく)、つまり保護するカバーが付いていないものがほとんどです。

そのため、雨水やセメントの成分が直接針金に触れやすく、それが原因で腐食(ふしょく)、つまり錆びてしまうことがよくあります。

今回の調査でも、その腐食によって針金線が錆びて切れかかっている、あるいはすでに切断されている箇所が複数見られました。

このような「見えない劣化」は、普段の生活ではなかなか気づきにくいものです。

しかし、この腐食した針金線こそが、瓦の固定力を弱め、今回の落下事故につながった主な原因の一つと考えられます。

私たちは、単に瓦を交換するだけでなく、このように根本的な原因を特定し、解決することで、お客様に長く安心して暮らしていただけるよう努めています。

お客様の負担を軽減:既存の瓦を活かす賢い選択

瓦の落下原因は、主に針金線の腐食と、過去のセメントの劣化にあることが判明しました。

しかし、嬉しいことに、現在塀の上に残っている他の江戸冠瓦(えどかんむりがわら)は、今回の交換が必要なほど大きな問題は見当たりませんでした。

ひび割れや欠けもなく、全体的に状態が良いと判断できました。

そのため、修繕工事の際には、この既存の良好な冠瓦は新しいものに交換せず、そのまま再利用(りよう)したいと考えています。

もちろん、瓦を固定していた針金線は劣化していますので、これは全て新しいものに入れ替えます。

しかし、瓦本体を流用することで、お客様の費用負担を抑えつつ、安全で丈夫な塀に修繕することが可能になります。

このように、私たちのリフォームでは、単に新しいものに交換するだけでなく、既存の建材を活かせる部分は最大限に活かし、お客様にとって最も負担が少なく、かつ最適な修理方法をご提案することを大切にしています。

無駄をなくし、品質を保つ。

それが、長く地域に根差してきた私たちのこだわりです。

確かな技術で瓦を修繕:丁寧な下準備

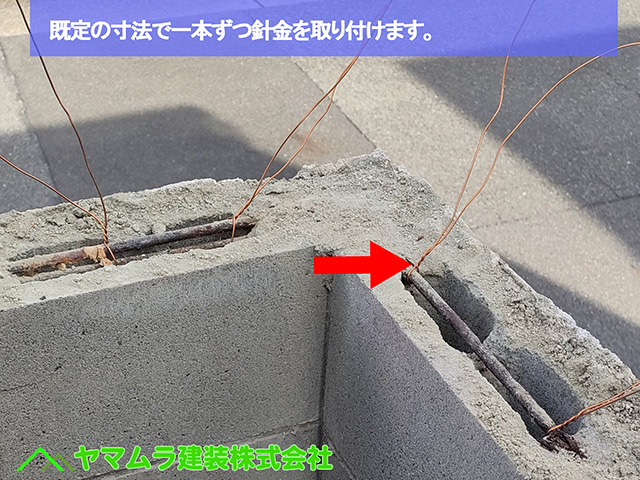

既存の瓦が安全に再利用できると判断しても、瓦を固定していた針金線が傷んでいては意味がありません。

そのため、まずは残っていた江戸冠瓦を慎重に取り外し、古い針金線を全て撤去していきます。

この作業は、瓦本体を傷つけないよう、非常に繊細な手作業が求められます。

瓦を取り外すと、その下には瓦の接着や高さ調整に使われていた古いセメントが現れます。

このセメントも、長年の使用で劣化している場合があるため、一つ一つ丁寧に剥がしていきます。

セメントを取り除く作業と同時に、腐食して切れかかっていた針金線も一緒に取り除いていきます。

この地道な作業こそが、新しい針金線をしっかりと埋め込み、瓦を強固に固定するための基礎となります。

古い、劣化した建材をきちんと取り除くことで、新しい部材が本来の性能を最大限に発揮できるようになるのです。

長く安心が続く秘密:耐久性の高い固定方法

塀の内部に取り付けられている鉄筋(てっきん)と呼ばれる鉄の棒に、瓦を固定するための新しい針金線(はりがねせん)を縛っていきました。

この針金線は、サビに強く耐久性の高い被膜(ひまく)付きのものを使用しています。

被膜付きの針金線は、通常の針金に比べて外部からの影響を受けにくく、腐食しにくいのが特徴です。

重要なのは、この針金線を単に縛り付けるだけでなく、その「長さ」と「位置」を正確に調整することです。

私たちは、取り付ける江戸冠瓦(えどかんむりがわら)一枚一枚の寸法を測り、瓦の頂点部分にある釘穴(くぎあな)に針金線が無理なく通せるよう、慎重に長さを計算して縛っていきます。

こうして、新しい針金線を鉄筋にしっかりと緊結(きんけつ)、つまり強固に結びつけることで、瓦が長期間にわたって安定し、強風や振動にも耐えられるようになります。

この地道な作業こそが、瓦の寿命を延ばし、お客様に安心をお届けするための大切な工程なんです。

美しさと機能性を両立:南蛮漆喰とコーキングボンドの役割

瓦を取り付ける際、まず大切なのは、瓦の頂点部分に開いている釘穴(くぎあな)に、事前に設置した新しい針金線(はりがねせん)を通すことです。

この針金線が、瓦と塀をしっかりと固定する命綱となります。

そして、瓦の接着と高さの調整を担うのが、「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」です。

この特殊な漆喰を、塀と江戸冠瓦の間に丁寧に塗っていきます。

南蛮漆喰は、一般的な漆喰よりも防水性や耐久性に優れており、瓦をしっかりと固定するだけでなく、雨水の浸入を防ぎ、瓦の寿命を延ばす効果も期待できます。

瓦一枚一枚の水平を確認しながら、南蛮漆喰の量や塗り方を細かく調整していきます。

これにより、瓦が塀のラインに沿ってまっすぐに、そして均一な高さで並び、美しく仕上がります。

見た目の美しさだけでなく、機能面でも完璧な仕上がりを目指すのが、私たちのこだわりです。

瓦の頂点部分から通して出してきた針金線(はりがねせん)は、瓦を固定するためにしっかりと縛り付けた後、余分な長い部分は丁寧に切断し、きれいに切り落としていきます。

このひと手間が、見た目の美しさを保つだけでなく、将来的に何かに引っかかったりするのを防ぐためにも重要です。

そして、最も重要な防水対策が、この切断した針金線を通した釘穴(くぎあな)の処理です。

いくら瓦をしっかり固定しても、この穴から雨水が浸入してしまっては意味がありません。

そのため、私たちはこの釘穴に「コーキングボンド」をたっぷりと塗布していきます。

コーキングボンドは、隙間を埋めて水が入らないようにする、ペースト状の防水材です。

このコーキングボンドで釘穴をしっかりと埋めることで、雨水が針金線を伝って塀の内部に侵入するのを防ぎます。

これにより、塀の構造材の劣化を防ぎ、長期間にわたって塀の健全性を保つことができます。

このように、瓦の修理は、ただ新しい瓦を取り付けるだけでなく、細部にわたる丁寧な作業と徹底した防水対策が不可欠です。

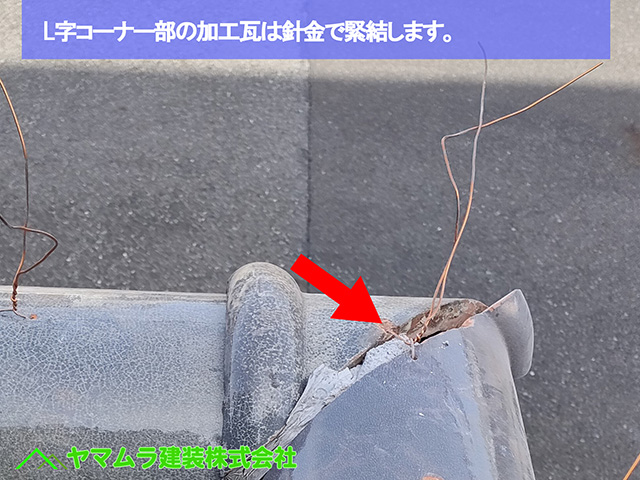

確かな職人技:L字コーナーの精密な施工

特に、直角に曲がるL字コーナー部分では、事前に斜めに切断・加工しておいた江戸冠瓦(えどかんむりがわら)同士を正確に合わせて取り付けていきます。

瓦同士がぴったりと密着するように調整するのは、まさに職人の腕の見せ所です。

そして、この合わせた部分には、専用の電動工具を使って新たに釘穴を開け、そこからも針金線(はりがねせん)を出して、瓦同士をしっかりと縛り合わせて固定します。

これにより、L字コーナーという力が集中しやすい場所でも、瓦が安定し、ズレや破損を防ぐことができます。

L字コーナーの先には、今回破損してしまった部分があるので、そこに新しい瓦を取り付けていきます。

こちらも、先ほどと同様の丁寧な施工方法です。

新しい針金線でしっかりと固定し、さらに塀と瓦の間には「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という、防水性と接着力に優れた特殊な漆喰を塗って、瓦を強固に接着します。

南蛮漆喰は、瓦の高さ調整や、雨水の浸入を防ぐ役割も担っています。

特に、直角に曲がるL字コーナー部分は、瓦を斜めに切断して加工するため、瓦同士の間にわずかな隙間ができやすくなります。

この隙間を放置すると、そこから雨水が侵入し、塀の内部を傷める原因となってしまいます。

そのため、私たちはこの隙間に「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という特殊な漆喰をしっかりと塗って、雨水の侵入経路を完全に塞ぎます。

南蛮漆喰は、防水性と耐久性に優れているのが特徴です。

さらに、江戸冠瓦同士の接続部分となる隙間には、「コーキングボンド」を塗布していきます。

このコーキングボンドも雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っていますが、それだけではありません。

コーキングボンドを塗ることで、それぞれの江戸冠瓦が接着され、まるで一つになったかのように一体化します。

これにより、瓦がバラバラになるのを防ぎ、強風や振動などによる落下のリスクを大幅に軽減できるのです。

お客様の笑顔が最高の喜び:工事完了のご報告

長らくお伝えしてきた名古屋市中川区のお客様宅での塀の冠瓦(かんむりがわら)修理が、ついに無事完了しました!

庭掃除中に誤って落下させてしまい破損した瓦でしたが、新しい針金線に入れ替え、丁寧に修復作業を行ってきました。

全ての工程が終わり、周辺の清掃も済ませた後、お客様にお声がけして工事の完了をご報告させていただきました。

今回の修理では、お客様にご安心いただくため、作業中に撮影した写真を見ながら、どの部分をどのように修理したのかを一つ一つ詳しくご説明しました。

特に、瓦を固定する針金線が劣化していたことや、その対策として耐久性の高い被膜付きの新しい針金線を使用したこと、そして防水対策として南蛮漆喰(なんばんしっくい)やコーキングボンドを適切に施工したことなど、普段見えない部分のこだわりもお伝えしました。

完成したブロック塀の上の冠瓦をご覧になったお客様からは、「破損していたところが本当に綺麗に生まれ変わって、とても気に入りました!」と、大変嬉しいお言葉をいただきました。

お客様の笑顔を見ることが、私たち職人にとって何よりの喜びです。

名古屋市やその近郊で、ご自宅の屋根や塀、その他住宅に関するお困りごとがありましたら、どんな小さなことでも構いませんので、私たち専門家にご相談ください。

お客様の大切な住まいを長く、そして安全に保つため、経験豊富なスタッフが最適なご提案と確かな技術でサポートさせていただきます。

こちらの施工事例で引用した現場ブログはこちらのブログから連続で読めますよ↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が破損!経年劣化による瓦の落下から大切な住まいを守る修理の重要性』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【塀瓦修復修理】名古屋市中川区 塀の上の冠瓦を補強工事!新しい瓦に交換したお客様へアンケートのご協力!』

ヤマムラ建装 株式会社では