【瓦葺き替え】名古屋市港区 屋根リフォーム徹底解説!ケラバ・棟・雨樋交換で雨漏り知らずの安心住宅へ!軒先 巴瓦 鬼瓦

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市港区|屋根の「仕上げ」が肝心!安心を届けるリフォーム完工

建物の状況

築年数 ・・・ 築70年付近

工事費用・・・ 約150万円ほど

施工期間・・・ 約10日間ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

こんにちは!名古屋市と名古屋市近郊で、お客様の「困った」を解決する屋根・住宅リフォームを手がけている「ヤマムラ建装株式会社」です。

前回のブログでは、名古屋市港区で進行中の屋根リフォームにおける和風瓦(わふうがわら)の葺き替え作業の様子をお届けしました。

屋根のほとんどを占める平瓦の取り付けが終わり、いよいよ工事も大詰め。

今回は、屋根の顔とも言える「仕上げ」の部分に焦点を当て、細部にまでこだわり抜いた技をご紹介します。

普段はなかなか目にすることのない屋根の端や頂点部分の施工は、雨漏りを徹底的に防ぎ、強風や地震からお住まいを守るために非常に重要な工程です。

さあ、一緒に屋根リフォームの奥深さを体験してみませんか?

前回の施工事例のブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『【瓦葺き替え】名古屋市港区 和風瓦で安心・美しい住まいを実現する施工事例!万十軒瓦 平瓦 ケラバ袖瓦 桟木』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】築年数が経過した建物の瓦などを雨漏り点検!天井のシミから判明した屋根・外壁の真実とは?』

目次

名古屋市港区|屋根の「仕上げ」が肝心!安心を届けるリフォーム完工

屋根の端を彩る「ケラバ袖部」の美しい仕上げ

今回は、切妻屋根(きりづまやね)の端の部分、「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」の仕上げについてお話ししますね。

切妻屋根とは、本を伏せたような形の、最も一般的な屋根の形のことです。

このケラバ袖部には、ケラバ袖瓦(そでがわら)という専用の瓦を取り付けていきます。

ケラバ袖瓦は、屋根の先端である軒先(のきさき)から、屋根の頂点である棟際(むねぎわ)まで、まるで一列に階段を上るように並べて施工していきます。

この瓦は、屋根の側面からの雨水の侵入を防ぎ、強風による瓦の飛散を防ぐ大切な役割を担っています。

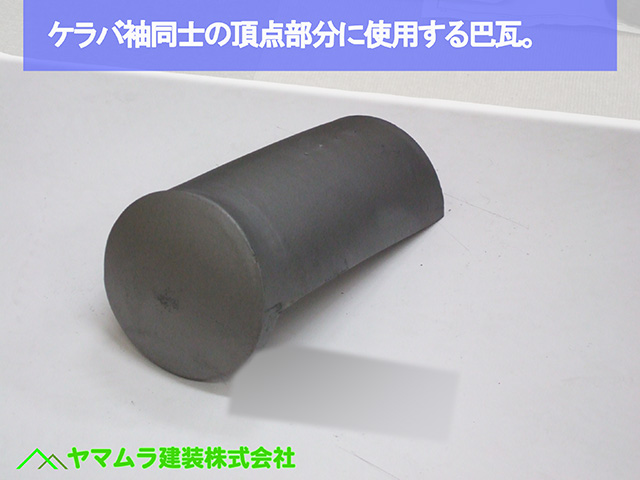

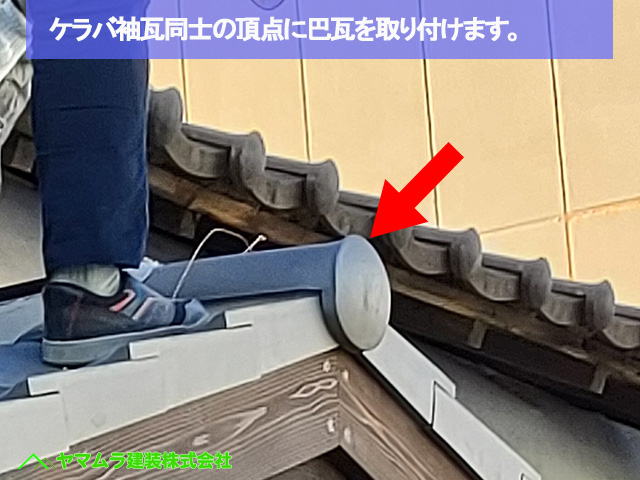

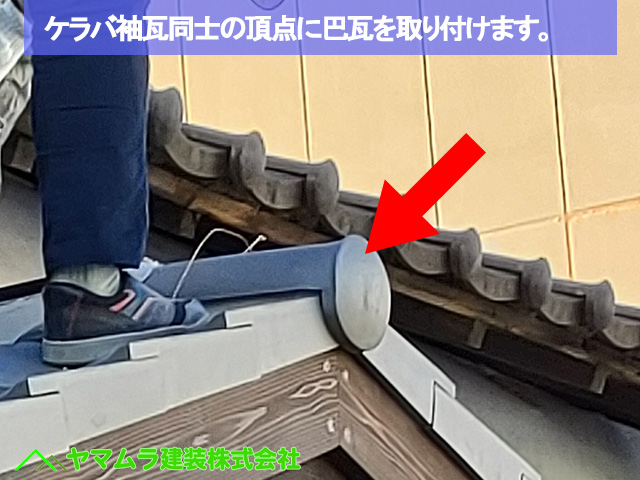

屋根のケラバ袖部の表と裏にケラバ袖瓦を施工していくのですが、この瓦が頂点部分で出会うと、どうしても施工上わずかな隙間ができてしまいます。

この隙間をそのままにしておくと、そこから雨水が侵入したり、小動物が入り込んだりする原因になってしまいます。

そこで、その隙間を埋めるため、そして見た目の美しさを加えるために、「巴瓦(ともえがわら)」を上から被せるように取り付けていきます。

巴瓦は、その独特の丸みを帯びた形状が特徴で、屋根の端を優雅に飾り、和風建築の趣を深めてくれます。

「巴瓦って、そんな大切な役割があるんだね!」と、思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この巴瓦は、この後取り付けられる鬼瓦(おにがわら)の台座にもなる、非常に重要な屋根材なんです。

だからこそ、この部分は必ず取り付ける必要があるんですよ。

巴瓦(ともえがわら)を取り付ける時に、私たちヤマムラ建装が特に注意しているのが、巴瓦の先端の丸くなった部分の中心と、ケラバ袖部(けらばそでぶ)に取り付けられている破風板(はふいた)の頂点部分を、できるだけ一直線に合わせることです。

ケラバ袖部とは屋根の端のことで、破風板はその先端にある板のことですね。

この二つのポイントがまっすぐに揃っていると、屋根全体が非常に美しく、整然とした印象になります。

まるで、屋根に一本の綺麗な線が通っているように見えるんですよ。

「そんな細かいところまで気にするの?」と思われるかもしれませんが、屋根は建物の「顔」とも言える部分。

少しのズレが、全体の美観を損ねてしまうこともあるんです。

ただし、どんなに腕の良い職人でも、常に完璧に合わせられるとは限りません。

例えば、屋根の形が特殊な変則の屋根形状だったり、ケラバ袖部の勾配(こうばい)、つまり傾きが左右で違っていたり、あるいは破風板の頂点自体が設計上、あるいは経年で歪んでいたりする場合は、完全にまっすぐに合わせることが難しいこともあります。

このような場合は、経験豊富な職人が現場の状況を判断し、最も美しく、かつ機能的に仕上がるよう最善を尽くします。

お客様の家が持つ個性を活かしながら、最適な方法で施工するのも私たちプロの仕事です。

強固な棟(むね)を築く!耐震性を高める下地作り

新しい屋根瓦を施工する前に、私たちはまず、棟の芯の部分に事前に取り付けておいた「強力棟(きょうりょくむね)」という部材を活用します。

強力棟は、この後取り付ける棟の骨組みをしっかりと支えるための、いわば基礎のような役割を果たします。

その強力棟の上に、棟の骨組みとなる「タルキ(垂木)」という木材を正確に配置し、固定していきます。

タルキは、屋根全体を支える大切な部材の一つで、この部分がしっかりしていないと、屋根の安定性に関わってきます。

タルキを固定する際は、強力棟の側面にあらかじめ開いている釘穴(くぎあな)を利用します。

この釘穴を通してビス釘(くぎ)を打ち込むことで、強力棟とタルキが一体となり、非常に強固に固定されるんです。

この一手間が、強風や地震から屋根を守るための、大切なポイントとなります。

その土台木として固定したタルキ(垂木)の両外側に、真っ白な南蛮漆喰(なんばんしっくい)を丁寧に塗っていきます。

この南蛮漆喰は、まるで屋根漆喰(やねしっくい)のように、滑らかで美しい見た目に仕上げていきます。

見た目を整える「意匠的(いしょうてき)」な要素はもちろんありますが、それだけではありません。

実は、この部分にはどうしてもわずかな隙間ができてしまいます。

この隙間をそのままにしてしまうと、そこから雨水が建物内部に浸入し、雨漏りの原因になってしまう可能性があります。

南蛮漆喰は、この隙間をしっかりと埋め、雨水が侵入するのを防ぐ防水の役割も兼ね備えているんです。

「漆喰って、そんな役割もあるんだ!」と、思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

南蛮漆喰は、水に強く、耐久性も高い特殊な漆喰なので、日本の気候にも非常に適しています。

職人が一つひとつ手作業で丁寧に塗り込むことで、屋根の防水性がさらに高まり、お住まいを長期間にわたって雨風から守ることができます。

これまで、棟の土台となるタルキ(垂木)をしっかりと固定してきました。

そのタルキの上に、いよいよ耐震補強材を乗せるように取り付けていきます。

この耐震補強材は、その名の通り、屋根の耐震性を高めるための部材で、地震の揺れによる屋根の損傷を防ぐ役割を担っています。

耐震補強材をタルキの上に正確に配置したら、その頂点部分からビス釘(くぎ)をタルキの方向へ打ち込んでしっかりと固定していきます。

このビス釘が、補強材とタルキを一体化させ、強固な棟の骨組みを作り上げます。

一本一本、確実に打ち込むことで、屋根全体の安定性が格段に向上するんですよ。

「見えない部分に、こんなにたくさんの工夫が詰まっているんだ!」と、屋根工事の奥深さに驚かれたのではないでしょうか。

今回の作業で、棟瓦(むねがわら)を積み上げていくための準備段階が完了しました。

このしっかりとした土台があるからこそ、その上に美しく、そして機能的な棟が完成するんです。

屋根の守り神「鬼瓦」の丁寧な取り付け

屋根の角、特にケラバ袖部(けらばそでぶ)の頂点に据えられる、日本の伝統的な屋根の象徴ともいえる「鬼瓦(おにがわら)」の取り付けについてご紹介します。

屋根に風格と重厚感を与える、大切な仕上げの工程です。

前回、ケラバ袖部の頂点部分に巴瓦(ともえがわら)を取り付けたことをお話ししましたね。

この巴瓦の上に、まるで座らせるかのように鬼瓦を据え付けていきます。

「ただ置くだけじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はここが職人の腕の見せ所なんです。

巴瓦の天部、つまり丸くなった球状の部分と、鬼瓦の足部分、つまり鬼瓦の土台となる部分を、ぴったりと合わせる必要があります。

この二つの瓦が隙間なく一体となることで、雨水の侵入を防ぎ、見た目も美しく仕上がるんです。

そのため、職人は電動工具を使って、瓦を少しずつ削りながら加工していきます。

瓦は硬い素材なので、ミリ単位の調整が必要な非常に繊細な作業です。

こうして、お互いの形に合わせていくことで、鬼瓦が巴瓦にしっかりと「座り」、安定して固定されます。

「鬼瓦の取り付けって、こんなに手間がかかるんだ!」と、屋根工事の奥深さに驚かれたでしょうか。

この一つ一つの作業が、お客様の住まいを長く守ることに繋がっています。

ただ瓦を乗せるだけでなく、地震や台風に強い屋根にするための大切な工夫が詰まっています。

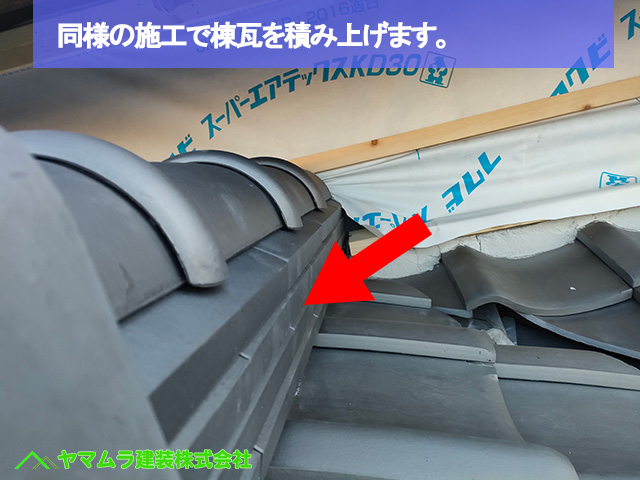

前回、棟の土台となる耐震補強材(たいしんほきょうざい)を設置したことをお話ししました。

その耐震補強材には、瓦がはまるように溝が作られています。

私たちは、その溝に沿って、「熨斗瓦(のしがわら)」と呼ばれる棟瓦を半分に割ったものを、横一列に並べながら取り付けていきます。

「半分に割るの?」と意外に思われるかもしれませんが、こうすることで、瓦が溝にぴったりと収まり、安定性が増すんです。

さらに、一枚一枚の熨斗瓦を専用のビスでしっかりと打ち込んで固定していきます。

これにより、強風などで瓦がずれたり、飛ばされたりするのを防ぐことができます。

一段目の熨斗瓦を横一列に並べ終えたら、その上からまた同じように耐震補強材を取り付けます。

そして、その上に二段目の熨斗瓦を積み上げていくのですが、ここでポイントとなるのが、互い違いになるように瓦をずらして並べることです。

これは、壁のレンガ積みをイメージすると分かりやすいかもしれませんね。

瓦の継ぎ目が重ならないようにすることで、棟全体の強度が増し、雨水が侵入するリスクもさらに低減されます。

この「千鳥(ちどり)積み」と呼ばれる方法で、二段目以降も丁寧に積み上げていきます。

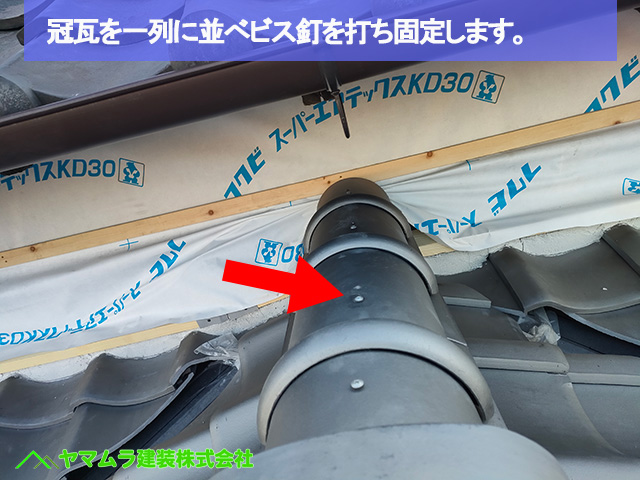

屋根の「蓋」!冠瓦(かんむりがわら)で完璧な防水

この冠瓦(かんむりがわら)が、屋根全体の美しさを完成させると同時に、雨漏りを防ぐ重要な役割を担っているんですよ。

これまでのブログで、熨斗瓦(のしがわら)を何段にも積み上げて、棟(むね)を形作ってきたことをお話ししました。

その積み上げた棟の一番高い場所、まさに頂点に、この冠瓦を取り付けていきます。

そして、冠瓦のてっぺんから、パッキン付きのビス釘(くぎ)を打ち込み、棟全体をしっかりと固定します。

パッキンが付いているので、ビスの打ち込み口からの雨水の侵入も心配いりません。

「なぜ最後にこの瓦を使うの?」と思われるかもしれませんね。

実は、道中の熨斗瓦は、加工するために半分に割って使っているため、大棟のまさに真ん中、芯となる部分には、施工上どうしてもわずかな隙間ができてしまいます。

この隙間をそのままにしておくと、そこから雨水が侵入し、雨漏りの原因になってしまう可能性が高まります。

そこで、この冠瓦が活躍します!冠瓦は、その隙間をぴったりと塞ぐように取り付けられます。

まさに、屋根の「蓋」のような役割を果たし、雨水の侵入を徹底的に防いでくれるんです。

ちなみに、この冠瓦には様々な形やデザインの種類があります。

お住まいの雰囲気や瓦の種類に合わせて、最適な冠瓦を選ぶことができるので、「この形状じゃないとダメ!」ということはありませんよ。

鬼瓦と棟瓦の隙間は?コーキングボンドで徹底防水!

屋根のてっぺん、大棟(おおむね)に積み上げた棟瓦(むねがわら)と、屋根の端に据えられた鬼瓦(おにがわら)の接合部分についてお話しします。

この部分は、実は雨漏りを防ぐための大切なポイントなんですよ。

棟瓦を積み上げ、鬼瓦を設置していくと、その鬼瓦の背中部分と棟瓦が接する箇所に、どうしてもわずかな隙間ができてしまいます。

これは、瓦の形状や施工上の特性上、避けて通れない部分なんです。

「こんな小さな隙間でも、雨漏りするの?」と思われるかもしれませんが、放置するとそこから雨水が侵入し、やがて建物内部に染み込んで雨漏りの原因になってしまう可能性があります。

昔の施工では、この鬼瓦の後ろ側(背中側)には、屋根漆喰(やねしっくい)が塗られていました。

今でも屋根漆喰を塗ることもありますが、最近では、より防水性の高いコーキングボンドを塗って隙間を埋めていく方法もよく採用されています。

コーキングボンドは、ゴムのような弾力性があり、建物の動きにも追従しながら水の侵入をしっかりと防いでくれる優れものです。

私たちは、お客様の住まいを雨から守るために、最適な方法を選び、丁寧な施工を心がけています。

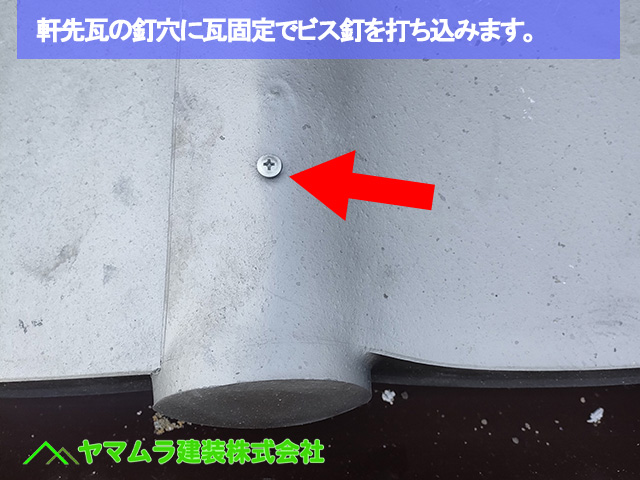

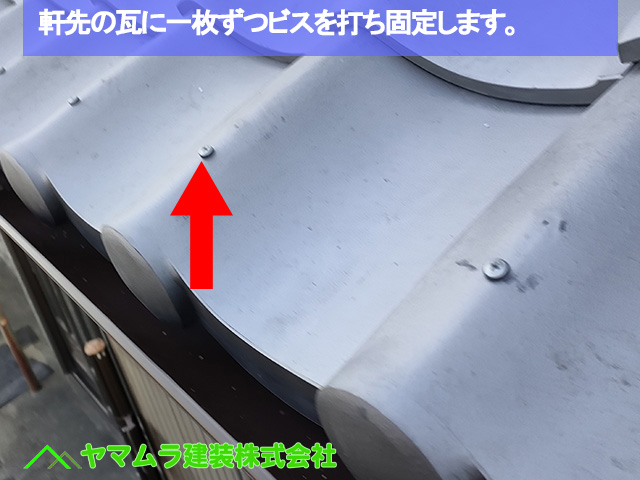

強風・地震から瓦を守る!軒先・ケラバのビス固定

屋根の一番外周部が、実は風の影響を最も受けやすい場所なんです。

屋根の先端部分、特に軒先(のきさき)と呼ばれる部分や、屋根の端側にあるケラバ袖部(けらばそでぶ)は、瓦が屋根本体よりも少し外側に突き出ています。

この、わずかな「出っ張り」が、台風のような強い風が吹いたときに、まるで帆のように風をはらんでしまい、瓦が煽られやすくなる原因になります。

「瓦が飛ばされたら大変!」と、多くの方が心配されるのではないでしょうか。

そのため、軒先の万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)や、ケラバ袖部の袖瓦(そでがわら)は、強風に煽られても絶対に飛ばされないように、確実に固定する必要があるんです。

昔の施工方法では、瓦を土や漆喰で固定することが主流でしたが、現代の施工では、より確実な方法が取られています。

それは、それぞれの瓦に釘穴(くぎあな)をあけ、そこにパッキン付きのビス釘(くぎ)を打ち込んで固定していく方法です。

パッキンが付いているので、ビスの打ち込み口からの雨水の浸入も心配ありません。

名古屋の気候に強い!軒先・ケラバ瓦の確実なビス止め

屋根の「顔」とも言える大切な部分、軒先(のきさき)とケラバ(けらば)の瓦を、どのようにして強風や地震から守るのか、その秘密をお話ししますね。

まず、屋根の先端部分である軒先部。

ここに施工した万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)には、横一列に流れるようにパッキン付きビス釘(くぎ)を打ち込んでいきます。

このビス釘が瓦をしっかりと下地に固定し、パッキンがビスの穴からの雨水浸入を防ぎます。

こうすることで、軒先からの瓦のズレや飛散を効果的に防ぐんです。

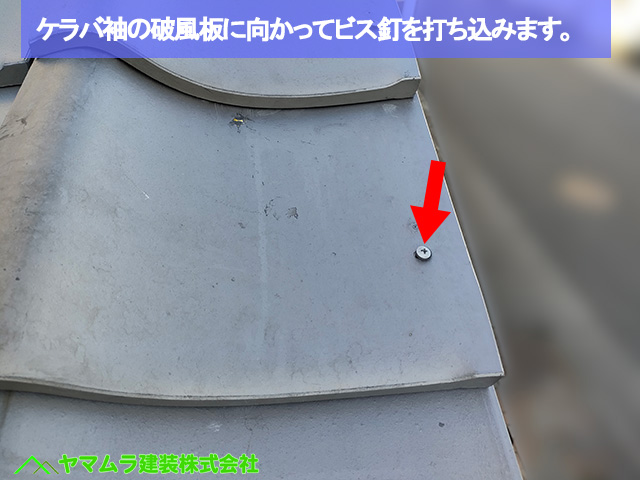

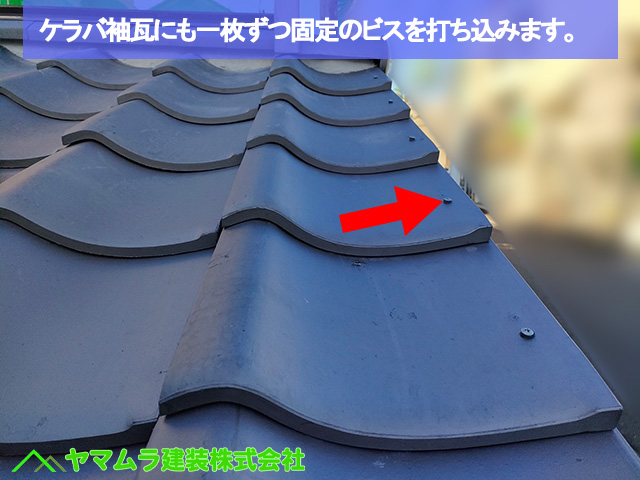

次に、屋根の端側にあるケラバ袖瓦(そでがわら)の固定です。

ケラバは屋根の妻側(つまがわ)の端部分を指します。

このケラバ袖瓦には、棟(むね)に向かって上へ上へと、一枚ずつ丁寧にビス釘を打ち込んで固定していきます。

こちらもパッキン付きビス釘を使うことで、確実な固定と防水性を両立させます。

「瓦一枚一枚にビスを打つなんて、大変だね!」と思われるかもしれませんが、この地道な作業こそが、自然災害が多い名古屋の気候から、お客様の大切な住まいを守るための重要なポイントなんです。

瓦がしっかりと固定されていれば、万が一の自然災害時にも、雨漏りや瓦の落下といった被害を最小限に抑えられます。

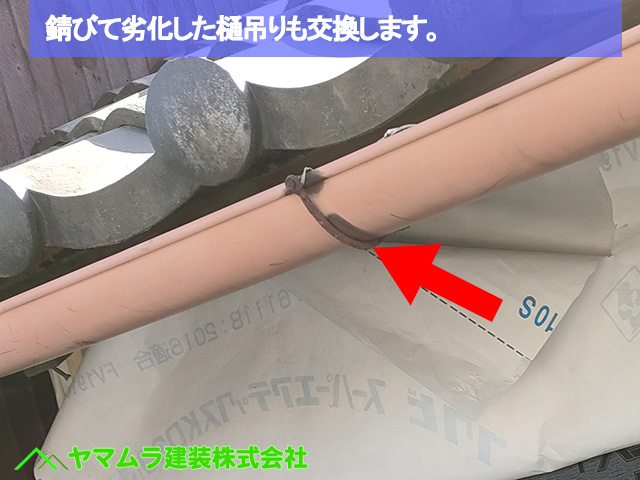

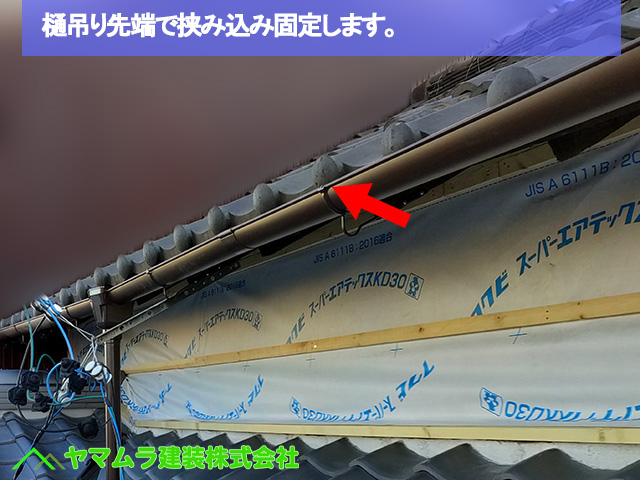

雨樋交換も抜かりなく!吊り子(つりこ)もセットで安心

雨樋(あまどい)は、屋根から流れる雨水をスムーズに排水し、お家を守る大切な役割があります。

交換が必要だった雨樋を確認すると、それを支えている「吊り子(つりこ)」も、かなりサビて腐食している状態でした。

吊り子とは、雨樋を軒先(のきさき)に固定するための金具のこと。

例えるなら、雨樋を吊り下げる「フック」のようなものです。

「吊り子がサビていると何が悪いの?」と思われるかもしれませんね。

もし、この腐食した吊り子のまま新しい雨樋を載せてしまうと、雨樋に溜まった雨水の重さに耐えきれず、吊り子が破損して雨樋が落ちてしまう可能性が非常に高いんです。

雨樋が落ちてしまうと、雨水が軒先から直接地面に落ち、外壁を汚したり、基礎を傷めたりする原因にもなりかねません。

そのため、私たちはお客様に安心して長く雨樋をお使いいただくために、腐食している吊り子も同時に新しいものに取り替える作業を行いました。

古い吊り子を撤去し、サビに強く耐久性のある新しい吊り子をしっかりと固定してから、新しい雨樋を取り付けます。

「見えないところまで、こんなに丁寧に交換するんだね!」と、私たちのこだわりを感じていただけたでしょうか。

雨樋交換は、樋本体だけでなく、それを支える吊り子もセットで交換することで、機能性と安全性が格段に向上します。

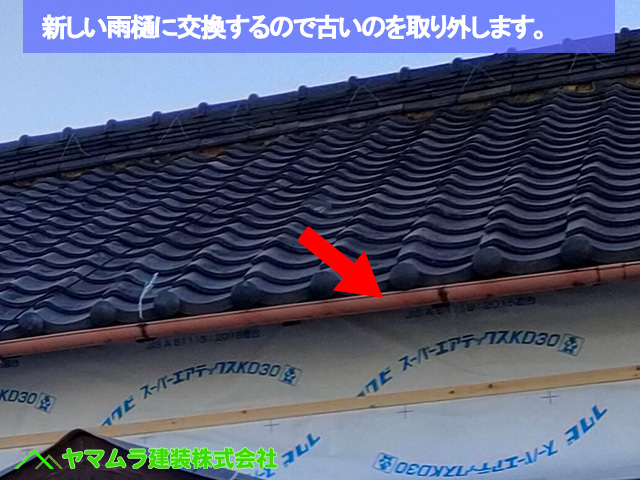

雨樋(あまどい)は、屋根に降った雨水を効率的に排水し、お家を守る縁の下の力持ちのような存在です。

既存の雨樋は、長年の紫外線や雨風にさらされ、経年劣化がかなり進んでいました。

もしこのまま放置していたら、台風のような強い風が吹いたり、大きな地震で建物が揺れたりした拍子に、雨樋が割れてしまったり、外れてしまったりする可能性が非常に高かったんです。

雨樋が破損すると、雨水が直接外壁や基礎に当たり、建物全体の劣化を早めてしまうことにもつながりかねません。

そこで私たちは、既存の雨樋をすべて取り外し、その後に新しい雨樋の材料である吊り子(つりこ)と雨樋本体をしっかりと取り付けていきました。

吊り子とは、雨樋を軒先(のきさき)に固定するための金具のことです。

腐食していた古い吊り子も新しいものに交換することで、雨樋全体がより強固に、そして安全に設置できました。

「これで雨樋の心配がなくなるね!」と、お客様にも大変喜んでいただきました。

今回の交換工事で、雨樋の機能性と耐久性が格段に向上しましたので、当分の間は台風や地震による破損の心配なく、安心してお過ごしいただけるかと思います。

雨漏りリスクが高い「谷部」の雨樋交換も抜かりなく

☞

この谷部(たにぶ)は、雨漏りリスクが高い場所なので、丁寧な施工がとても重要なんですよ。

谷部とは、屋根の面と面がぶつかり合ってできるV字型のくぼみの部分を指します。

この部分には、屋根に降った雨水(あまみず)が集中して流れ込むため、雨樋の中でも特に大きな負担がかかります。

長年の雨水による影響で、谷部の雨樋は他の部分よりも劣化が進みやすい傾向があるんです。

そのため、今回の雨樋(あまどい)交換工事では、もちろんこの谷部が絡む場所の雨樋も、新しいものに取り替えました。

「目に見えにくい場所だから大丈夫」と放置してしまうと、そこから雨水が溢れて外壁を汚したり、最悪の場合、雨漏りにつながったりする可能性が高まります。

谷部の雨樋交換は、単に新しい樋を取り付けるだけでなく、雨水の流れを考慮した勾配(こうばい)、つまり傾きの調整や、他の部材との接続部分の防水処理など、高い技術と経験が求められる作業です。

私たちプロの職人が、細部にわたるまで抜かりなく施工することで、雨水の逆流や浸入をしっかりと防ぎ、お客様の大切な住まいを守ります。

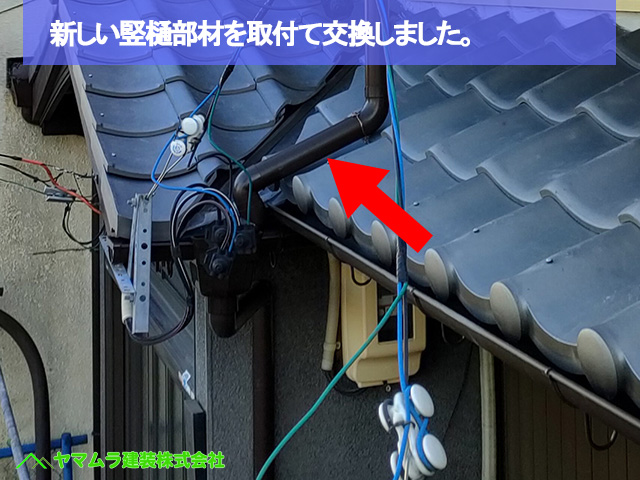

竪樋(たてどい)も忘れずに!雨水を地上へ導く最終経路

☞

*竪樋(たてどい)は、屋根に降った雨水が最終的に地面へと流れるための大切な通路なんですよ。

今回のお宅でも、2階の屋根から地上へと伸びていた竪樋に経年劣化が見られました。

竪樋は、常に雨水が流れるだけでなく、直射日光や風雨にさらされ続けるため、時間の経過とともに素材がもろくなったり、ひび割れが生じたりすることがあります。

「竪樋の劣化って、具体的に何が困るの?」と思われるかもしれませんね。

もし竪樋が劣化して破損すると、雨水(あまみず)が途中で漏れ出してしまい、外壁を汚したり、建物の基礎部分に不要な水が溜まったりする原因になります。

これが続くと、外壁の劣化を早めたり、シロアリ発生のリスクを高めたりする可能性もあるんです。

そこで私たちは、お客様に長く安心して暮らしていただけるよう、劣化が見られた竪樋も、新しいものに取り替え交換を行いました。

新しい竪樋は、耐久性に優れた素材でできており、見た目もすっきりと美しくなります。

これでお客様も、これからの雨の季節も心配なくお過ごしいただけるでしょう。

屋根から流れてくる雨水(あまみず)を集めて排水する、雨樋(あまどい)の中でも特に重要な役割を果たす「集水器(しゅうすいき)」と、そこから雨水を地上に導く「竪樋(たてどい)」の交換作業についてお話しします。

集水器は、屋根の軒先(のきさき)に沿って設置された軒樋(のきどい)から流れてきた雨水が、集中的に集まる場所です。

例えるなら、屋根の「排水口」のような役割ですね。

ここが劣化したり、ゴミが詰まったりすると、雨水がスムーズに流れず、あふれてしまって雨漏りの原因になったり、外壁を汚してしまったりすることがあります。

そして、その集水器で集められた雨水が、地面へと流れ落ちるための縦の管が竪樋です。

この竪樋も、長年の雨風や紫外線の影響でひび割れが生じたり、詰まりやすくなったりと、様々な劣化が見られます。

そのため、今回の雨樋リフォームでは、お客様に長く安心してお住まいいただくために、集水器も竪樋も全て新しいものに取り替え交換を行いました。

一見するとまだ使えそうに見えても、劣化した部分を残してしまうと、そこから再び問題が発生するリスクがあります。

全ての部材を新しくすることで、雨水の流れが劇的に改善され、今後の雨漏りや建物の損傷のリスクを大幅に軽減できます。

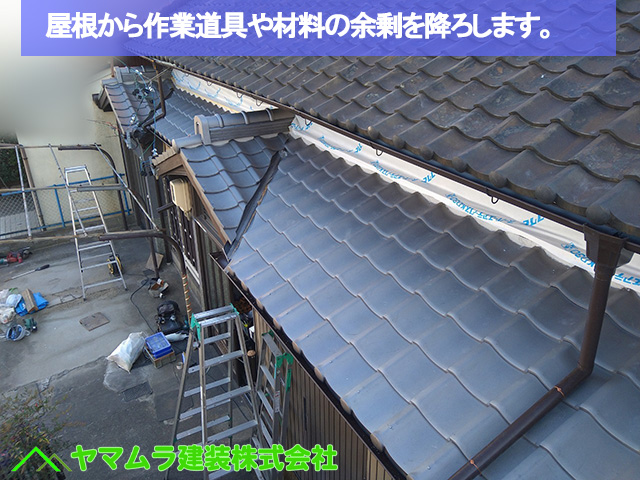

屋根リフォーム完工!お客様の笑顔が最高の報酬

長い間お伝えしてきた、名古屋市港区での屋根リフォーム工事が、ついに全て完了しました!

今回は、工事の締めくくりとなる最終片付けとお客様へのご報告の様子をお届けします。

屋根の工事が全て終わったら、まずは屋根の上から作業で使った道具や工具を安全に地上へ降ろしていきます。

同時に、材料の余り(余剰材)や、職人が安全に作業するために設置していた足場板(あしばいた)などをすべて撤去し、屋根を何もないきれいな状態にします。

その後、電動工具のブロワーを使って、屋根全体を丁寧に吹き掃除していきます。

工事中にどうしても出てしまう細かなホコリや瓦の破片などを徹底的に取り除き、新しい屋根が最高の状態で輝くように仕上げます。

屋根の上だけでなく、敷地内の道具や材料もすべて運搬車に積み込み、最後にハシゴや脚立などを片付けたら、いよいよお客様に作業の完了をご報告させていただきました。

工事中に撮影していた写真をお客様と一緒に見ながら、一つひとつの作業内容を詳しくご説明させていただくと、お客様は新しくなった和風瓦(わふうがわら)の屋根を見て、「本当にきれいになった!これで雨漏り(あまもり)の心配もなくなるので、すごく嬉しいです!」と、大変喜んでくださいました。

お客様の笑顔を見ることが、私たち職人にとって何よりの喜びであり、やりがいを感じる瞬間です。

私たち「ヤマムラ建装株式会社」は、屋根工事を通じて、お客様の安心と快適な暮らしをサポートすることを使命としています。

これからも、地域密着で、名古屋市と名古屋市近郊の皆様の住まいのお困りごとを解決できるよう、精一杯努めてまいります。

屋根のことで何か気になることがあれば、どんな小さなことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談くださいね!

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】築年数が経過した建物の瓦などを雨漏り点検!天井のシミから判明した屋根・外壁の真実とは?』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【瓦葺き替え】名古屋市港区 雨漏りしていた一階玄関屋根の葺き替え作業後にアンケートのご協力』

ヤマムラ建装 株式会社では