【谷樋穴あき】名古屋市熱田区 長年の雨漏り谷樋板金交換と屋根の補強!雨水 瓦 棟部南蛮漆喰 ルーフィング

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市の雨漏り修理:谷樋板金交換で家を守る徹底解説

工事のきっかけ

「うちの家、もともと雨漏りしやすいみたいで…」「強い雨が降ると、いつも室内の一角にバケツを用意してるんです。」

名古屋市熱田区にお住まいのお客様から、このような切実なお困りの声をお聞きしました。

お客様は長年、強い雨が降るたびに、雨漏りする箇所にバケツを置いてしのいでいらっしゃったそうです。

しかし、そのバケツが手放せない状況が続く中で、「このままだと家が傷んでしまうのではないか」「カビが生えたら健康にも良くない」といった不安が募り、根本的に雨漏りを直したいという強い思いから、私たちにご相談くださいました。

特に印象的だったのは、お客様が「また雨が降るのかと思うと、憂鬱で仕方ない」と話されたことです。

雨漏りは、単に水が漏れるという物理的な問題だけでなく、お客様の心にも大きな負担をかけていることを改めて実感しました。

現地調査に伺うと、室内の雨漏り箇所は確かに広範囲にわたっており、お客様が長年にわたりお困りだったことが見て取れました。

築年数もそれなりに経っているお宅でしたので、屋根の老朽化が原因である可能性が高いと判断し、早速屋根に登って詳しい点検を開始しました。

お客様の長年の悩みを解消し、安心して暮らせる家を取り戻していただくために、私たちはこの雨漏り修理に全力を尽くすことをお約束しました。

お客様の「困った」を「安心」に変えるために、最善の提案と確実な施工で臨むことを心に決め、工事がスタートしました。

建物の状況

築年数 ・・・ 約40年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど

施工期間・・・ 2日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

「うちの家、もともと雨漏りしやすいみたいで…」「強い雨が降ると、いつも室内の一角にバケツを用意してるんです。」

名古屋市熱田区にお住まいのお客様から、こんなお困りの声を私たちは本当によく耳にします。

実は、こういった雨漏りのお悩みは決して珍しいことではありません。

特に、建ててから年数が経ったお家や、過去に一度修理したのにまた同じように雨漏りしてしまった、というケースも少なくないんです。

大雨のたびに「またバケツを置かなきゃ…」と不安な気持ちになるのは、精神的にも大きな負担ですよね。

バケツが手放せない日々は、もう終わりにしませんか?

雨漏りが常態化していると、大切な家財が濡れて傷んだり、カビが発生してご家族の健康に悪影響が出たり、さらには家の骨組みが腐食してしまって家の寿命を縮めてしまうなど、本当に様々な問題を引き起こしてしまう可能性があります。

私たちは、そんなお客様の「困った」を解決するために、日々屋根と向き合っています。

目次

雨漏りのお悩み、もう終わり!名古屋市の屋根修理でバケツいらずの快適な暮らしを

「うちの家、もともと雨漏りしやすいみたいで…」 「強い雨が降ると、いつも室内の一角にバケツを用意してるんです。」

名古屋市熱田区にお住まいのお客様から、こんなお困りの声をよく耳にします。

実は、こういったお悩みは決して珍しいことではありません。

特に築年数が経ったお家や、過去に修理をしても再発してしまったというケースも少なくありません。

バケツが手放せない日々はもう終わり! 雨漏りが常態化していると、

- 家財が濡れて傷む

- カビが発生して健康被害の心配

- 家の骨組みが腐食して、耐久性が低下する

など、様々な問題を引き起こしてしまいます。

そして何よりも、大雨のたびに「またバケツを置かなきゃ…」と不安な気持ちになるのは、精神的にも大きな負担ですよね。

私たちは、そんなお客様の「困った」を解決するために存在します。

雨漏りの原因は、屋根の谷部(たにぶ)の劣化や、瓦のズレ、外壁のひび割れなど、多岐にわたります。

大切なのは、経験豊富なプロがしっかりと点検し、根本的な原因を突き止めることです。

私たちはまず、お客様のお家の中で雨漏りしている場所をじっくり見せていただきます。

室内の雨漏り箇所を見ると、「この辺りから雨水が来ているな」というイメージが頭の中に浮かびます。

そのイメージをもとに、「もしかしたら、この真上の屋根材が傷んでいるのかもしれない!」と、いくつかの可能性を絞り込んでいくんです。

そして、いざ屋根に登って雨漏り点検を開始!

すると、まさに室内の雨漏り箇所と一致するような場所で、怪しい屋根材を発見しました。

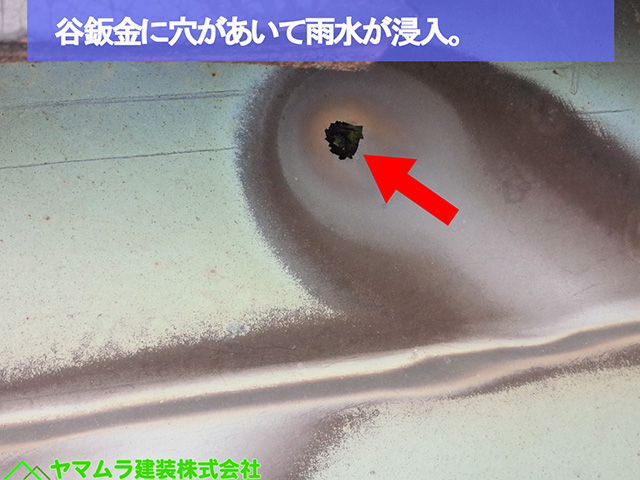

それが、「谷樋板金(たにどいばんきん)」と呼ばれる屋根材でした。

谷樋板金とは、屋根の面と面がぶつかる「谷」の部分、つまり雨水が集中して流れる場所に使われている金属製の板のことです。

雨水が一番集まる場所なので、劣化すると雨漏りの原因になりやすいんです。

この谷樋板金に傷みや穴が開いてしまうと、そこから雨水が侵入し、室内へ雨漏りしてしまう…というわけです。

お客様のバケツが手放せない状況も、これで納得できました。

雨漏りは、放っておくとお家の構造材にまで影響を及ぼす可能性があります。

点検の結果、原因は屋根の谷部(たにぶ)にある谷樋板金(たにどいばんきん)の劣化でした。

実は、当時の谷樋板金には「銅板金(どうばんきん)」という素材がよく使われていました。

しかし、この銅板金、陶器瓦(釉薬瓦)とは残念ながら相性が良くありません。

陶器瓦に含まれる成分と銅板金が反応し、劣化を早めてしまうことがあるのです。

経年劣化も相まって、銅板金に穴が開いしまい、そこから雨水がじわじわと家の中に侵入してしまうんです。

「穴が開いたところにコーキングボンドを塗れば止まるんじゃない?」と思われる方もいらっしゃいます。

もちろん、一時的な応急処置としては有効な場合もありますが、根本的な解決にはならないケースがほとんどです。

表面的な補修だけでは雨漏りが止まらず、結局また同じ悩みが出てきてしまうことも珍しくありません。

私たちは、お客様の大切な家を長く守るためには、根本からの解決が一番だと考えています。

そのため、今回の雨漏りリフォーム工事では、穴が開いてしまった谷樋板金を新しいものに交換することをご提案させていただきました。

お客様には、点検中に撮影した写真をお見せしながら、なぜ銅板金が劣化してしまったのか、新しいものに交換する必要があるのかを丁寧にご説明。

そして、耐久性に優れたガルバリウム鋼板製の新しい谷樋板金に取り替える工事のお見積もりを作成し、お渡ししました。

ガルバリウム鋼板は、軽くて丈夫で、サビにも強いのが特長で、屋根材としてもよく使われる信頼性の高い素材です。

雨漏りの「犯人」を撤去!谷樋板金取り外し作業

谷樋板金の上に重なっていた屋根瓦を、破損しないように丁寧に外していく様子をお話ししましたね。

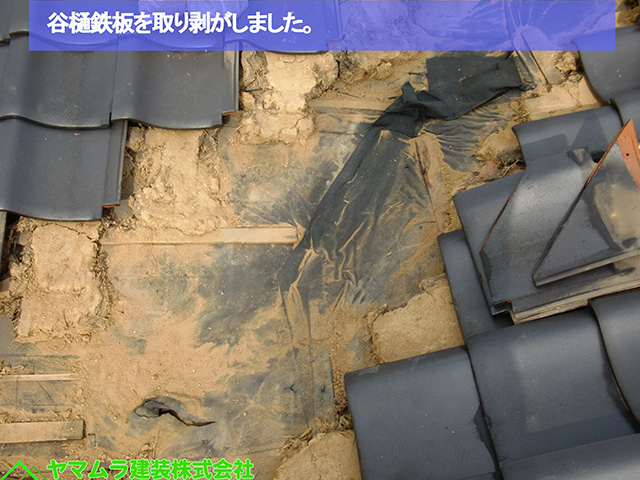

瓦の撤去が終わったら、いよいよ今回の雨漏りの「犯人」である、多数の穴が開いてしまった谷樋板金を取り剥がしていく作業です。

谷樋板金とは、屋根の面と面がぶつかる「谷」の部分に設置されている、雨水を集めて流すための金属製の板のこと。

雨水が集中する場所なので、劣化すると穴が開きやすく、そこから雨水が室内に侵入してしまうんです。

お客様のお宅では、まさにこの谷樋板金に無数の穴が開いていました。

これまで雨水をせき止めていたものがなくなるわけですから、この作業は特に慎重に行います。

周囲の屋根材や構造にダメージを与えないよう、熟練の職人が一枚一枚、丁寧に剥がしていきます。

長年の雨水に晒されてきた谷樋板金は、見た目にもかなり傷んでいるのがわかります。

この劣化した谷樋板金を取り除くことで、ようやく新しい防水対策を施す準備が整います。

谷樋板金を取り剥がす際、私たちは屋根の棟(むね)と呼ばれる、てっぺんのギリギリの部分までしっかりと作業を進めます。

なぜそこまで徹底するのかというと、棟の部分にある棟冠瓦という瓦や、その下にある屋根漆喰、そして屋根土といった材料が、谷樋板金と重なり合っているため、これらも一時的に取り除く必要があるからです。

棟冠瓦とは、屋根の一番高い部分にある丸い形の瓦のこと。

屋根漆喰や屋根土は、この瓦を固定し、雨水の侵入を防ぐために使われています。

屋根漆喰は、瓦の隙間を埋める白いセメントのようなもので、屋根土はその下にある土台のようなものです。

これらが残っていると、新しい谷樋板金を奥までしっかり設置できません。

だからこそ、谷樋板金が取り外せる範囲まで、これらの材料も全て丁寧に取り除いていくんです。

もちろん、取り外した棟冠瓦は、後で再び使う大切な屋根材です。

そのため、他の屋根瓦と同じように、破損したり落下したりしないよう、安全な場所にしっかりと確保しておきます。

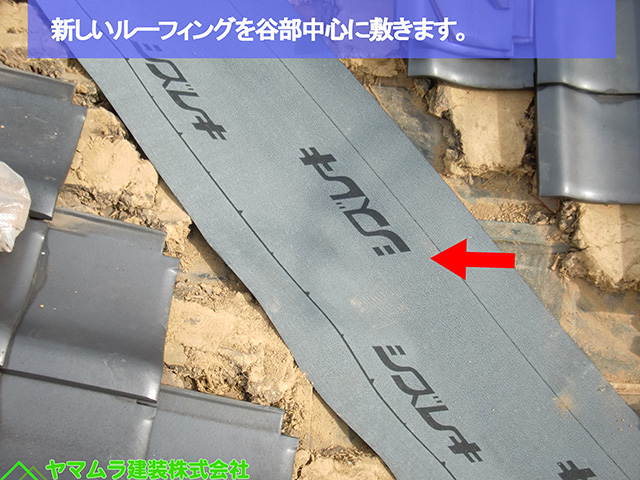

二重の安心!新しいルーフィング防水紙の敷設

穴だらけだった谷樋板金があった場所に、新しいルーフィング防水紙(るーふぃんぐぼうすいし)を丁寧に貼っていきます。

このルーフィング防水紙は、屋根材の下に敷くことで、万が一屋根材の隙間から雨水が侵入しても、家の中に水が漏れないように守ってくれる、いわば「最終防衛ライン」のような役割を果たすんです。

例えるなら、屋根のもう一枚の皮膚のようなものですね。

特に気を遣うのが、屋根の先端、「軒先部(のきさきぶ)」と呼ばれる部分です。

ここには雨水を受ける「雨樋(あまどい)」が設置されていますが、ルーフィング防水紙の先端がこの雨樋にスムーズに流れるように、加工しながらカットしておきます。

なぜこんな細かい作業をするかというと、ルーフィングの端に水が溜まってしまったり、思わぬ方向に流れてしまったりするのを防ぎ、確実に雨樋へ誘導するためなんです。

こうした見えない部分の丁寧な施工が、将来的な雨漏りをしっかりと防ぎ、お客様に長く安心して暮らしていただくための秘訣となります。

耐久性抜群!ガルバリウム鋼板製谷樋板金の設置

今回取り付けるのは、耐久性に非常に優れたガルバリウム鋼板製の谷樋板金です。

ガルバリウム鋼板は、軽くて丈夫で、サビにも強いのが特長。

屋根材としてもよく使われる、まさに現代の住宅にぴったりの素材なんです。

これを、防水紙が貼られた屋根の谷部に、しっかりと固定していきます。

この新しい谷樋板金を取り付ける際も、前回ルーフィング防水紙を加工したのと同じように、屋根の先端である軒先部(のきさきぶ)の加工が重要になります。

軒先にある雨樋(あまどい)へ雨水がスムーズに流れ込むよう、谷樋板金の先端部分も丁寧に加工してカットしておきます。

この細かい作業が、雨水を確実に雨樋へ誘導し、屋根の中に水が溜まるのを防ぐために非常に大切なんです。

見えない部分だからこそ、私たちは一切妥協せず、細部にまでこだわって施工しています。

大雨も安心!水密材(すいみつざい)で万全の雨漏り対策

さらなる雨漏り対策として、「水密材(すいみつざい)」という大切な部材の役割についてご紹介します。

谷樋板金とは、屋根の谷の部分に設置され、雨水を集めて流すための金属板のこと。

普段の雨なら問題ありませんが、ゲリラ豪雨のような急激な大雨が降ると、一気に大量の雨水が流れ込み、谷樋板金の横から水があふれてしまう(これを「オーバーフロー」と呼びます)可能性があります。

もしオーバーフローしてしまうと、せっかく新しい谷樋板金を取り付けても、そこから雨水が浸入してしまう恐れがあるんです。

そこで登場するのが、この水密材です。

水密材は、新しい谷樋板金の両端に沿って取り付ける、スポンジのような弾力性のある屋根材。

これを設置することで、谷樋板金の横から雨水があふれ出すのをしっかりと防ぐことができるんです。

例えるなら、ダムの堤防のような役割ですね。

これにより、どんなに激しい雨が降っても、雨水は谷樋板金の内部に留まり、確実に雨樋へと流れていきます。

元通りに美しく!屋根瓦の復旧作業

新しい谷樋板金や防水対策が完了したら、次は最初に取り外しておいた屋根瓦を元の場所に戻していきます。

この作業が、雨漏りをしっかり防ぎ、屋根を美しく仕上げるための大切な工程なんです。

私たちは、一時的に別の場所に安全に確保しておいた屋根瓦を、一枚ずつ丁寧に元の位置に戻していきます。

この時、瓦をただ置くだけではありません。

屋根土(やねつち)という材料を使いながら、瓦をしっかりと接着し、同時に高さの調整も行います。

この屋根土が、瓦がズレたり浮いたりするのを防ぎ、屋根全体を均一に保つ役割を果たします。

特に、谷樋板金の周辺にあった小さなサイズの瓦には、細心の注意を払います。

これらの瓦は、そのままだと強風などで動いたり、谷樋板金の中に落ちてしまう可能性があります。

そのため、私たちは針金などを使って瓦をしっかりと縛り、固定します。

このひと手間が、瓦の落下を防ぎ、お客様の家を長く守るための大切なポイントになるんです。

棟(むね)の仕上げ!南蛮漆喰と隠し板金で万全の防水対策

取り外していた屋根瓦を全て元の位置に戻したら、次に行うのが屋根のてっぺん、棟部(むねぶ)の仕上げ作業です。

棟部の中心にある柱のような部分(これを「芯材」と呼びます)の両端に、南蛮漆喰(なんばんしっくい)という特別な漆喰を塗っていきます。

この南蛮漆喰は、ただの飾りではありません。大切な役割が3つもあるんです。

- 見た目を美しくする:屋根のてっぺんがまっすぐ整い、新しくなった屋根全体の見た目がぐっと引き締まります。

- 雨水をしっかり防ぐ:屋根裏に雨水が入り込まないように、高い防水効果で家を守ります。まさに雨漏り対策の最終ラインです。

- 棟瓦(むねがわら)がズレないように固定する:この後取り付ける棟瓦をしっかりと固定し、強風などで動かないように支える土台の役割も果たします。

このように南蛮漆喰を先に塗っておくことで、屋根のてっぺんが丈夫で美しい仕上がりになるんです。

さらに、屋根のメインのてっぺんである大棟(おおむね)と、斜めに下がるてっぺんの隅棟(すみむね)が交わる場所には、「隠し板金材(かくしばんきんざい)」という金属の板をこっそり差し込みます。

ここは、通常はそれほど雨水が入る場所ではありませんが、万が一に備えての「保険」のようなもの。

もし水が入り込んでも、この隠し板金材が水の流れを変え、屋根の内部に侵入するのを防いでくれます。

屋根のてっぺん、棟部(むねぶ)の仕上げです。屋根の重要な接合部に隠し板金(かくしばんきん)という金属の板を設置しました。

これは、万が一の雨水の侵入を防ぐための「保険」のような役割を果たします。

その隠し板金を設置した上から、さらに南蛮漆喰(なんばんしっくい)を重ねるように丁寧に塗っていきます。

南蛮漆喰は、瓦の接着や防水効果を高める特別な漆喰です。この漆喰を塗ることで、隠し板金との隙間を完全に埋め、雨水が屋根の内部に回るのを徹底的に防ぎます。

見た目も美しく仕上がり、まさに一石二鳥の役割を果たすんです。

南蛮漆喰を塗り終えたら、最後に取り外しておいた冠棟瓦(かんむねがわら)を順番に、しっかりと取り付けていきます。

冠棟瓦は、屋根のてっぺんを覆う瓦で、屋根全体のデザインを引き締め、雨水から棟部を守る大切な役割があります。

工事完了!お客様の笑顔が私たちの喜びです

名古屋市熱田区のお客様宅で進めてきた、雨漏り修理もいよいよ最終段階です。

新しい谷樋板金(たにどいばんきん)の取り付けや、屋根のてっぺんである棟部(むねぶ)の仕上げまで、細部にわたる作業を丁寧に行ってきました。

全ての屋根材を元に戻し、防水対策も万全になったら、仕上げに大切なひと手間を加えます。

それは、交換した谷樋板金の周りの屋根瓦が、強風などでズレたり落ちたりしないよう、瓦の先端に「コーキングボンド」を「点打ち」して接着補強することです。

コーキングボンドは、瓦をしっかりと固定する接着剤のようなもので、これを数カ所に付けることで、瓦がガタつくことなく、安心して長持ちする屋根になります。

これで屋根の工事は全て完了です!

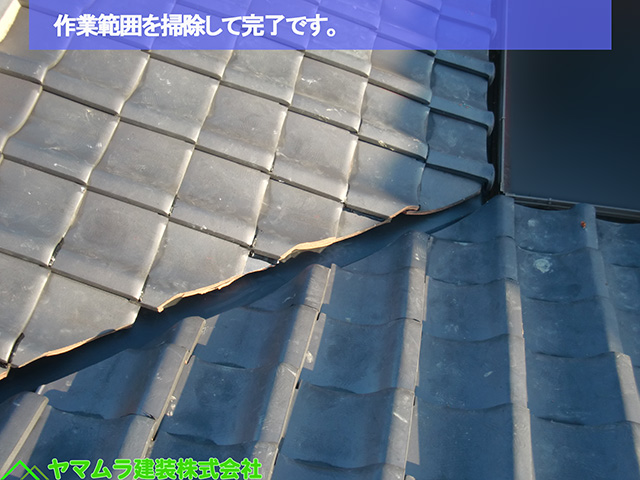

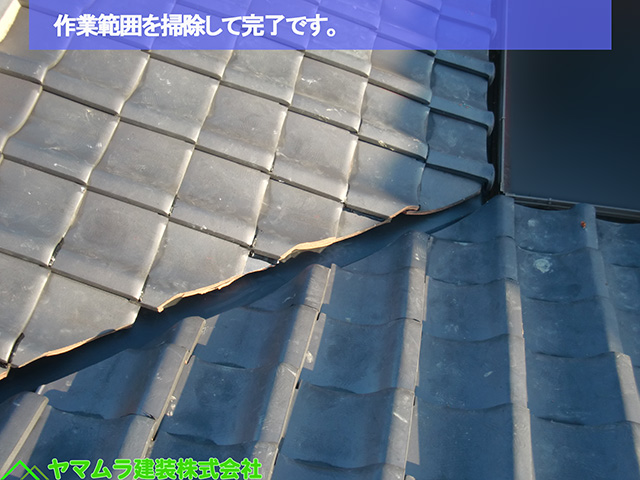

作業中に使った道具や、余った材料はすべて屋根の下に降ろし、最後に作業を行った範囲を中心に、屋根全体をきれいに掃除します。

お客様に気持ちよくお使いいただけるよう、細部まで丁寧に仕上げます。

そして、いよいよお客様への完了報告です。

私たちは、工事中の写真をたくさん撮っておき、それらをお見せしながら、どんな作業を、どのように行ったのかを分かりやすくご説明します。

お客様からは「雨漏りの原因だったところを直してもらって、本当にありがとうございます!」という嬉しいお言葉をいただきました。

長年悩まされていた雨漏りから解放され、お客様のホッとした笑顔が見られて、私たちも大変嬉しく思います。

名古屋市で雨漏りや屋根のリフォームにお困りでしたら、どんな小さなことでも構いませんので、ぜひ一度ご相談ください。

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

『名古屋市熱田区【谷樋穴あき】豪雨で天井から雨漏り!熱源カメラで原因特定!雨漏り 谷樋 屋根点検 コーキング』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【谷樋穴あき】名古屋市熱田区 屋根谷部に設置している谷樋板金!多数の穴で雨漏り!作業完了後アンケート記入にご協力』

ヤマムラ建装 株式会社では