【和風建物修繕】名古屋市港区 玄関屋根の『八谷部』って何?雨漏りの原因となる古い銅板谷樋をガルバリウム鋼板に交換!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

日本家屋の美しさと弱点:玄関屋根の谷樋(たにどい)交換

工事のきっかけ

「うちの玄関にも屋根があるけど、八谷部って何だろう?」もしかしたら、そう疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

実は、この「八谷部(はちやぶ)」という特別な部分は、すべての玄関屋根にあるわけではないんです。

特に、日本の伝統的な家屋である入母屋(いりもや)造りで、一階の屋根が大きく張り出している場合に現れることがあります。

簡単に言うと、一階の屋根の形状が複雑になり、二つの斜面が合わさることで、雨水を集めて効率よく排水するための「谷樋(たにどい)」が設けられることが多いのです。

この谷樋が設置される部分、そしてその周辺の屋根の構造全体を指して「八谷部」と呼ぶことがあります。

イメージとしては、シンプルな切妻屋根に入母屋屋根の一部が組み合わさったような形状で、その接合部に谷樋が生まれると考えると分かりやすいかもしれません。

入母屋屋根の一番高い棟(大棟)から左右に伸びる二つの屋根面。

それぞれの面を流れてきた雨水は、斜めに設けられた谷樋へと集められ、最終的に一箇所で合流します。

この雨水の合流地点こそが、まさに「八谷部」の中心となる部分なのです。

今回、名古屋市港区のお客様のお宅で、この八谷部に設置された谷樋の交換工事を行うことになりました。

築35年以上経つというお客様のお宅の谷樋には、かつて多く用いられていた銅板が使用されていました。

銅板は加工しやすいという利点がありましたが、長年の雨水や、昔の瓦に使われていた釉薬に含まれる鉛の影響で、腐食が進んでしまっていたのです。

特に、雨水が集中して流れ落ちる場所には穴が開いている箇所も見受けられました。

雨漏りは、建物の内部を傷めるだけでなく、住まいの快適性を大きく損なう原因となります。

お客様の安心した暮らしを守るため、劣化した谷樋を新しいものに交換する工事をご提案させていただきました。

この工事を通じて、雨水のトラブルから解放され、末永く快適にお過ごしいただけるよう、丁寧に作業を進めてまいります。

建物の状況

築年数 ・・・ 築40年ほど

工事費用・・・ 約46万円ほど

施工期間・・・ 約4日間ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

「うちの玄関の屋根、なんだか複雑な形をしているけど、これって何だろう?」

そう思われたことはありませんか?特に風格のある日本家屋に多い入母屋屋根(いりもややね)には、雨水を効率よく排水するための八谷部という重要な部分があります。

しかし、この複雑な構造が、雨漏りの原因になることもあるのです。

昔ながらの入母屋屋根には、雨水を集める谷樋(たにどい)として、銅板が使われていることが多くありました。

銅板は美しい素材ですが、長年の風雨にさらされると、腐食して穴が開いてしまうことがあります。

これが雨漏りの原因となり、気づいた時には建物内部まで被害が及んでいるケースも少なくありません。

今回は、名古屋市港区のお客様のお宅で行った谷樋の交換工事を例に、雨漏り対策の具体的な方法をご紹介します。

私たちは、劣化した銅板製の谷樋を撤去し、耐久性に優れたガルバリウム鋼板製の新しい谷樋に交換しました。

ガルバリウム鋼板は、軽量で錆びにくいため、長期にわたって屋根を雨水から守ってくれます。

美しい日本家屋を長く快適に保つためには、見えにくい部分のメンテナンスが非常に重要です。

玄関の屋根に少しでも不安を感じたら、一度専門家にご相談ください。

私たちはお客様の安心のため、適切な診断と丁寧な工事をお約束します。

目次

玄関屋根の八谷部と谷樋:雨漏り対策と安心の住まいづくり

「うちの玄関にも、屋根があるけど、八谷部ってなんだろう?」そう思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、全ての玄関屋根にあるわけではないんです。

特に、日本家屋のような入母屋(いりもや)造りで、一階の屋根が大きい場合に、「八谷部(はちやぶ)」と呼ばれる特別な場所ができることがあります。

簡単に言うと、一階の屋根に二つの斜面があって、それらが合わさったところに、雨水を集めて流すための「谷樋(たにどい)」が作られることが多いんです。

これが「八谷部」と呼ばれる部分の中心になります。

イメージとしては、切妻屋根というシンプルな形の屋根に入母屋屋根がくっついた部分に、谷樋ができる感じです。

入母屋屋根の一番高い棟(大棟)から左右に伸びる屋根面から、それぞれ谷樋が斜めに向かって伸びていき、ちょうど真ん中のあたりで一つに合流する。

この合流地点が、まさに「八谷部」なんです。

ちょっと複雑な構造ですが、雨水を効率よく排水するために、昔ながらの知恵が詰まっているんですね。

谷部に銅板が使われたわけとは?

昔の家、特に築35年以上経つお宅では、屋根の谷樋(雨水が集まる場所)に銅板が使われていることが多かったんです。

それには、いくつかの理由がありました。

一つは、銅という金属が比較的柔らかく、職人さんが屋根の形に合わせて加工しやすかったこと。

二つ目は、現在主流のガルバリウム鋼板のような、丈夫で長持ちする素材があまり普及していなかった時代だったからです。

また、お寺や神社で使われるような分厚い銅板ではなく、住宅用には少し薄手のものが使われることもありました。

銅板以外の選択肢としては、硬くて値段も高いステンレスくらいしかなかった、という背景もあります。

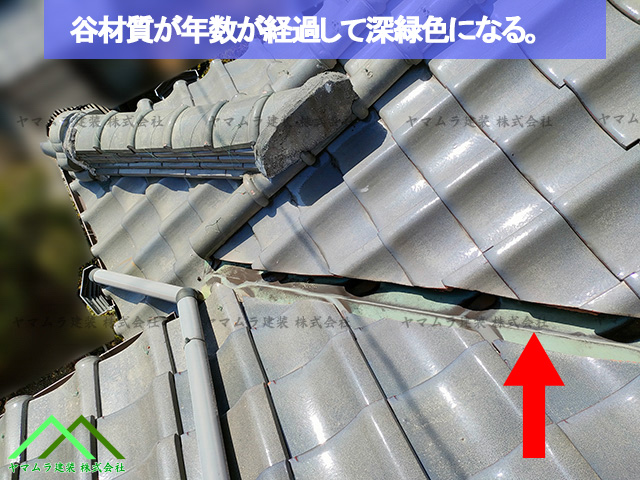

しかし、この銅板の谷樋には、年月が経つと注意が必要な点があるんです。

昔ながらの和風瓦の色付けには「釉薬」という薬品が使われており、中には鉛が含まれているものがありました。

雨水がこの瓦を伝って谷樋に流れ込むうちに、鉛が銅板を少しずつ腐食させてしまうのです。

同じ場所に長い間雨水が落ち続けると、特に穴が開きやすくなります。

写真で見ていただくと分かるように、銅板は長い年月で独特の淡い緑色(緑青)に変わっていきますが、もし黒ずんだ部分があれば、それは要注意サイン!

もしかすると、もうすぐ穴が開いてしまうかもしれません。

この黒ずみを見つけたら、谷樋の交換時期が近づいていると考えられます。

早めの点検と対策が大切ですよ。

谷樋の先端、特に和風瓦と接する部分は、銅板といえども複雑な瓦の形にぴったりと合わせるのが難しいんです。

無理に取り付けようとすると、どうしても板金に負担がかかり、切れ目が入って雨漏りの原因になることがあります。

今回の名古屋市港区の現場でも、既存の谷樋の先端に、そうした無理な加工の跡が見られました。

そこで、お客様にご説明させていただいたのが、谷樋の交換工事を行う際には、入母屋屋根の最も高い部分、大棟を一部取り壊す必要があるということです。

これは、谷樋が屋根の構造に深く組み込まれているため、どうしても避けられない作業となります。

もちろん、この解体作業には費用が発生いたします。

お客様には、八谷部の谷樋板金を取り替える工事全体の費用として、解体費用を含めたお見積もりをご提示させていただきました。

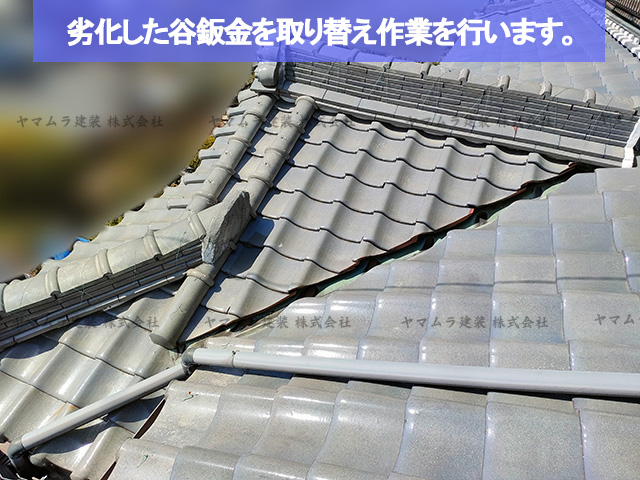

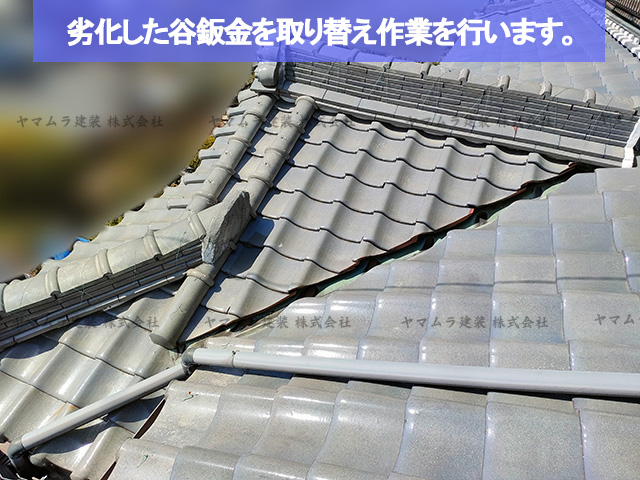

劣化した谷鈑金を取り外して新しい谷鈑金に交換します

さて、今回新しく取り付ける谷樋の素材ですが、「ガルバリウム鋼板」という金属を選びました。

現在、ほとんどの住宅で谷樋に使われている、信頼性の高い素材なんです。

ガルバリウム鋼板の人気の理由は、なんといってもその耐久性。

サビに強く、長持ちするのが特徴です。

もちろん、サビに強いステンレス製の素材や、どっしりとした厚みのある銅板が使われることもありますが、コストパフォーマンスや耐久性のバランスを考えると、ガルバリウム鋼板が最も一般的と言えるでしょう。

ちなみに、昔の釉薬瓦に使われていた鉛による腐食の心配も、今の瓦ではありませんのでご安心ください。

現在の釉薬には、鉛は含まれていません。

それでは、新しいガルバリウム鋼板の谷樋を取り付けるための工事に入ります。

まずは、邪魔になる屋根瓦などを丁寧に撤去していく作業から始めます。

瓦一枚一枚を慎重に外し、新しい谷樋がスムーズに設置できるように準備をしていきます。

この下準備が、雨漏りのない、美しい仕上がりにつながる大切な工程なんです。

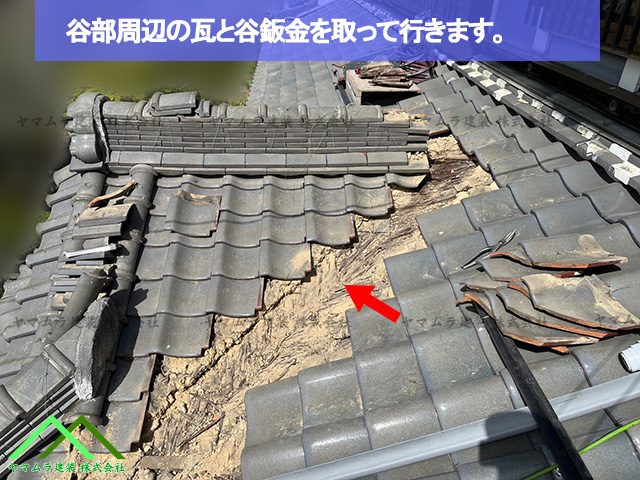

いよいよ、傷んでしまった銅板製の谷樋を取り外す作業に入ります。

谷樋の上に乗っていたり、邪魔になっている屋根瓦、そして瓦の下に使われている屋根土、さらに八谷部(はちやぶ)の中心にある大棟(おおむね)の一部を、丁寧に解体していきます。

今回の工事では、取り外した棟瓦や、谷樋に干渉していた屋根瓦は、新しい谷樋を取り付けた後に再び使用します。

そのため、屋根の上に作業用の足場板をしっかりと設置し、安全に配慮しながら、これらの瓦を傷つけないように慎重に保管しておきます。

一方、瓦の接着や高さ調整に使われていた屋根土は、もう役割を終えていますので、土嚢袋に詰めながら全て屋根から降ろして処分します。

古い屋根土は、新しい谷樋の設置には不要となるため、きれいに片付けることが大切です。

☞

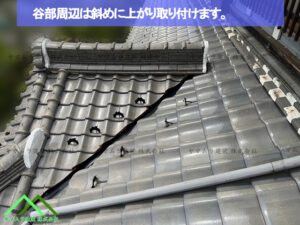

古い谷樋を撤去したら、いよいよ新しい谷樋の取り付けです。

まずは、昔の屋根で防水材として使われていた杉皮材の上に、谷の中心線に沿ってルーフィングという防水シートを丁寧に敷いていきます。

このルーフィングは、雨水が建物内部に浸入するのを防ぐ、とても重要な役割を果たします。

まるで、新しい谷樋の下にさらに一枚、雨を防ぐためのシートを重ねるようなイメージです。

ルーフィングをしっかりと貼り付けたら、その上から新しいガルバリウム鋼板製の谷樋を載せていきます。

谷樋とルーフィング、そして屋根材との接続部分には、雨水が入り込まないように、釘でしっかりと固定したり、コーキングボンドという防水性の高い接着剤を塗って隙間を埋めていきます。

このように、丁寧に、そして確実に新しい谷樋を谷部に取り付けていくことで、長期間にわたって雨漏りの心配がない、安心の屋根に生まれ変わります。

新しい谷樋の取り付けで、最も腕の見せ所であり、かつ最も重要なのが、二本の谷樋板金が中央で合わさる「八谷部(はちやぶ)」の接合部分です。

ここは、雨水が集中する場所なので、わずかな隙間でも雨漏りの原因になってしまいます。

そのため、この部分の止水加工は非常に難しく、熟練の職人の経験と技術が不可欠です。

経験の浅い作業者が行うと、後々雨漏りを引き起こしてしまう可能性も少なくありません。

今回の工事では、豊富な経験を持つ職人が、長年の知識と技術を駆使して、この難易度の高い部分を丁寧に、そして確実に止水処理を行いました。

これで、雨水が建物内部に侵入する心配はありません。まさに、職人技が光る瞬間です。

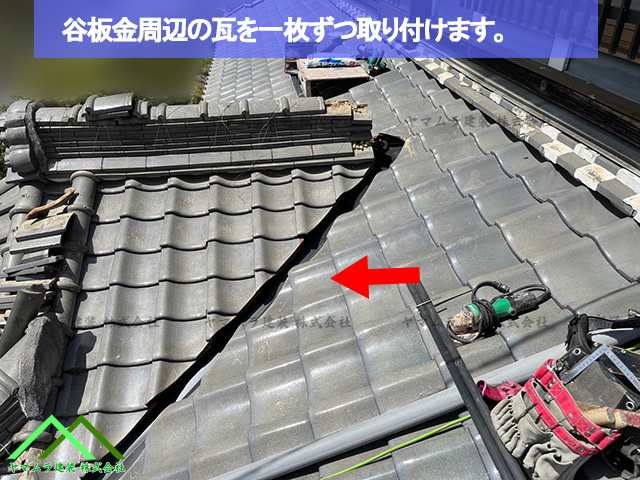

新しい谷樋板金を取り付け終えたら、事前に屋根上に保管しておいた屋根瓦を、谷樋板金の周辺の元の場所と同じように戻していきます。

一枚一枚、丁寧に、そしてしっかりと固定していくことで、屋根全体の美観も保たれます。

谷樋周辺の屋根瓦を全て元に戻したら、次は屋根の一番高い部分、大棟(おおむね)の復旧作業です。

事前に保管しておいた棟瓦を、解体前と同じように丁寧に積み上げていきます。

そして、大棟の最も高い部分に取り付ける冠瓦(かんむりかわら)をしっかりと固定します。

これで、屋根の稜線が美しく蘇りました。

しかし、ここで油断は禁物です。

大棟の端、特に棟瓦を積み上げた尻側の部分には、どうしてもわずかな隙間ができやすく、そこから雨水が浸入してしまう可能性があります。

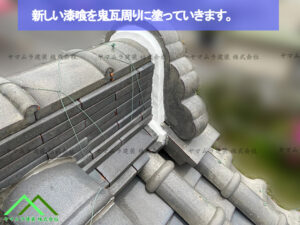

そこで、雨水の浸入を防ぐために、この大棟の尻側に「屋根漆喰(やねしっくい)」を丁寧に塗っていきます。

屋根漆喰は、セメントのような役割を果たし、隙間をしっかりと埋めて防水性を高めます。

さらに、雨水がこの漆喰に当たって、谷樋板金の方へスムーズに流れるように、水の流れを誘導する役割も持たせて塗っていくのが職人の技です。

作業した範囲を掃除してお客様にご報告!

新しい谷樋板金の取り付け作業が完了しました!

これで、雨漏りの心配から解放され、安心してお過ごしいただけます。

谷樋の取り付けが終わったら、屋根の上に置いていた作業道具や、余った材料などを丁寧に地上へと降ろしていきます。

安全第一で、一つ一つ確実に片付けていきます。

その後は、作業のために設置していた足場板も撤去します。

足場がなくなることで、屋根の全貌がすっきりと見渡せるようになりますね。

最後に、ブロワーを使って、作業した範囲の屋根瓦やその周辺をきれいに吹き掃除します。

工事中にどうしても出てしまう、小さなゴミや埃などを丁寧に吹き飛ばし、美しい仕上がりでお客様にお引渡しできるよう、最後の清掃も念入りに行います。

次回の施工事例はこちらから読み進めますよ↓↓↓

『【和風屋根取付】名古屋市港区 冬の備えは万全?屋根の雪止め金具の役割・種類・安全な取り付け方と業者選びのポイントを解説!』

ヤマムラ建装 株式会社では