【中樋交換作業】名古屋市中区 雨漏り解決までの全記録:初期調査から谷樋板金交換、屋根瓦復旧でお客様も安心!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

天井のシミは危険信号!雨漏り調査から修理までの全貌

工事のきっかけ

「もしかして、雨漏り?」そんな不安が頭をよぎったら、それは大切な住まいからのSOSかもしれません。

私たちはお客様の不安な気持ちに寄り添い、雨漏りの初期調査を無料で行っています。

まずはお気軽にご相談ください。

初期調査では、お客様のお宅にお伺いし、室内の雨染みの有無、その範囲や程度を詳しく確認します。

次に、可能な範囲で屋根裏に潜入し、雨水の侵入経路や構造材の濡れ具合、カビの発生状況などを丁寧に調べます。

屋根に上がらせていただく際には、屋根瓦の割れ、ズレ、浮きなどを目視や触診で確認し、雨水の浸入が疑われる箇所を特定していきます。

さらに、必要に応じて熱源カメラを使用し、屋根材や壁の温度変化をチェックすることで、目に見えない雨水の浸入経路を探ることもあります。

これらの初期調査で、雨漏りの原因を特定できるケースも少なくありません。

詳細な調査の結果、原因が特定できた場合は、お客様に分かりやすくご説明し、速やかに修理のご提案をさせていただきますのでご安心ください。

しかし、雨漏りの原因は一つとは限らず、複雑に絡み合っている場合や、建物の構造上の問題で特定が難しいケースも存在します。

そのような場合は、より専門的な知識や機材を用いた有料の精密点検をご提案させていただくことがあります。

精密点検では、散水調査や浸透液調査など、さらに詳しい調査を行うことで、雨水の侵入経路を特定していきます。

今回のお客様との出会いは、まさに「もしかして、雨漏り?」という不安から始まりました。

屋根の点検にお伺いした際、お客様より「せっかくなので、この機会に谷樋板金も新しく交換してほしい」とのご要望をいただきました。

谷樋板金は、屋根の谷間に位置し、雨水を集めて排水する非常に重要な部材です。

長年の使用による劣化は避けられず、放置しておくと雨漏りのリスクを高める可能性があります。

お客様の将来への安心を考えれば、雨漏り修理と同時に新しいものに交換するというご判断は、非常に賢明であると言えるでしょう。

私たちは、雨漏り点検と並行して、劣化した谷樋板金の取り替え工事を実施することになりました。

原因の特定と、今後の雨漏りリスクの低減を同時に行うことで、お客様の負担も軽減できると考えました。

このように、お客様の状況やご要望に応じて、臨機応変に対応できるのも、私たち専門業者の強みです。

建物の状況

築年数 ・・・ 築30年ほど

工事費用・・・ 約45万円ほど

施工期間・・・ 約2日間ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

「雨の日の天井のシミ」や「ポタポタと聞こえる雨音」は、大切なご自宅が発する危険なサインかもしれません。

雨漏りは放置すると建物の構造にまで影響を及ぼす可能性があるため、早期の発見と対策が非常に重要です。

今回は、お客様から雨漏りのご相談をいただき、私たちがどのように原因を突き止め、修理まで行うのか、その全工程をご紹介します。

まずは無料のご相談からスタートし、室内の状況や屋根裏、屋根瓦の点検を丁寧に行います。

必要に応じて熱源カメラのような最新の技術も活用し、目に見えない雨水の侵入経路を徹底的に探ります。

調査の結果、今回は屋根の谷間に設置された谷樋板金の劣化が原因の一つであることが判明しました。

お客様のご要望もあり、長年の使用で傷んでいた谷樋板金を新しいものに交換する工事も同時に行うことになりました。

耐久性の高い新しい谷樋板金に交換することで、今後起こりうる雨漏りのリスクを大幅に軽減できます。

このように、私たちは単に雨漏りを修理するだけでなく、お客様の住まいを長期にわたって守るためのご提案を心がけています。

今回の事例を通して、雨漏りの原因特定から丁寧な修理、そしてお客様に安心をお届けするまでの一連の流れを、具体的な写真と共にご覧いただけたら幸いです。

もし、ご自宅で雨漏りの兆候を見つけたら、お気軽にご相談ください。

[toc]

雨漏り徹底解決!原因調査から修理完了までの全工程

「もしかして、雨漏り?」そんな不安を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。

私たち専門家は、初期調査として様々な方法で雨漏りの原因を探ります。

具体的には、室内の雨染みの確認、屋根裏への潜入調査、屋根瓦の目視や触診、そして熱源カメラによる温度変化のチェックなどを行います。

これらの詳細な調査で、雨水の侵入経路や原因となる箇所を特定できる場合も少なくありません。

しかし、雨漏りの原因は複雑で、調査だけでは特定が難しいケースもあります。

その際は、より専門的な知識や機材を用いた有料の精密点検をご提案させていただくことがあります。

大切な住まいを守るためには、原因をしっかりと突き止めることが不可欠です。

詳細な調査で原因が特定できた場合は、速やかに修理のご提案をさせていただきますのでご安心ください。

まずは、お気軽にご相談ください。

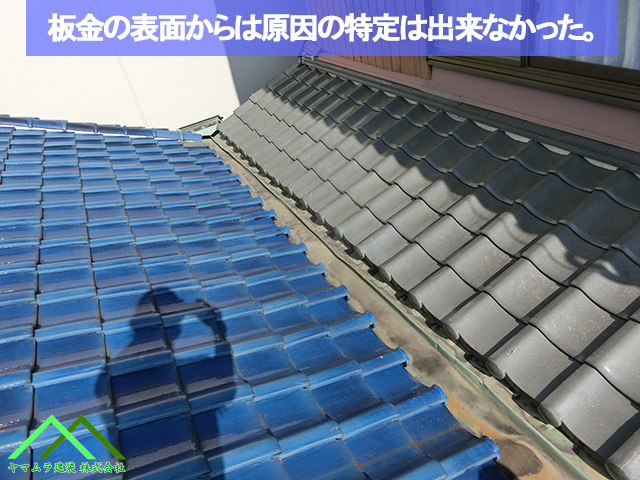

既存の中樋板金を取り原因を探索

原因究明のための雨漏り点検を進める中で、お客様より「せっかくなので、この機会に谷樋板金も新しく交換してほしい」とのご要望をいただきました。

谷樋板金は、屋根の谷間に位置し、雨水を集めて排水する重要な部材です。

長年の使用で劣化が進んでいる可能性も考慮すると、雨漏り修理と同時に新しいものに交換することは、将来的な安心につながる賢明なご判断と言えるでしょう。

そこで、今回は雨漏り点検と並行して、劣化した谷樋板金の取り替え工事を実施いたしました。

原因の特定と、今後の雨漏りリスクの低減を同時に行うことで、お客様の負担も軽減できたかと思います。

このように、状況に応じて臨機応変に対応できるのも、私たち専門業者の強みです。

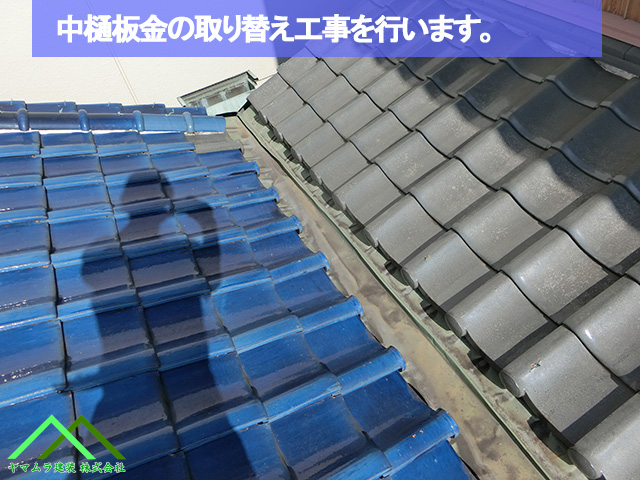

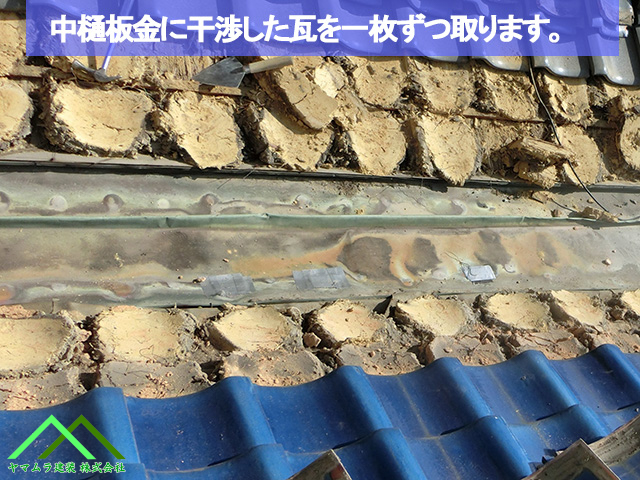

雨漏りの原因となっている中樋(なかどい)部分の谷樋板金を交換するため、まずはその上にかぶさっている屋根瓦を丁寧に外していきます。

谷樋板金は、屋根に降った雨水を集めてスムーズに排水する、重要な役割を担っています。

この谷樋板金を取り外して新しいものに交換するには、どうしても周辺の屋根瓦を一時的に移動させる必要があるのです。

取り外した屋根瓦は、新しい谷樋板金を取り付けた後に再び使用しますので、工事中に落下して破損することがないよう、安全な場所にしっかりと置いておきます。

今回の現場は比較的緩やかな屋根勾配のため、通常のような大掛かりな足場を組まずとも、屋根瓦に沿うように材料を仮置きしながら作業を進めることが可能です。

これにより、工期やコストを抑えることができます。

ただし、屋根の上は常に危険と隣り合わせです。

材料を重ねすぎてしまうと、その重みで屋根瓦がずれ動き、材料が落下する可能性も考えられます。

屋根に降った雨水は、集水器という部分を通って排水されます。

この集水器に、工事中に屋根から落ちてくる土の塊やゴミなどが詰まってしまうと、水の流れが悪くなり、雨漏りの原因になることも。

そこで、私たちは集水器の穴の部分に、土嚢袋などを利用して蓋をするような形で保護を施します。

これは、一時的に集水器への異物の侵入を防ぐための工夫です。

驚きの事実発覚!雨漏りの原因はルーフィングの施工不良だった

雨漏り修理のために屋根瓦を撤去し、既存の谷樋板金を取り外したところ、私たちは衝撃的な光景を目にしました。

本来、雨水の侵入を防ぐ最後の砦であるルーフィング(防水シート)が、不適切な施工をされていたのです。

屋根を剥がしてみると、谷樋の中心部分に向かうほど、ルーフィングが破れていたり、継ぎ足されていたりと、とても防水機能が期待できる状態ではありませんでした。

これでは、どんなに立派な屋根材を葺いても、雨水は建物の内部に簡単に浸入してしまいます。

今回の雨漏りの直接的な原因は、まさにこのルーフィングの施工不良である可能性が極めて高いと判断しました。

私たちは、このような不備を見過ごすことはできません。

お客様に安心していただくため、まずは既存のルーフィングをすべて撤去し、新しいルーフィングを丁寧に敷き直す作業から始めることになりました。

屋根は、家を守るための非常に重要な部分です。

しかし、見た目だけではわからない部分にこそ、その家の品質が隠されています。

谷樋板金の下に敷かれていたルーフィング(防水シート)を詳しく調べたところ、雨漏りの原因と断定できそうな大きな穴を二箇所発見しました。

先ほどお伝えしたような、中途半端なルーフィングの施工と合わせて考えると、この穴から雨水が建物内部へと侵入していた可能性が非常に高いです。

長年の雨水によって、ルーフィングが劣化し、穴が開いてしまったのでしょう。

さらに、ルーフィングの上には杉皮板という赤茶色の部材が重ねて貼られていました。

これは、本来ルーフィングの上に直接貼られるものではありません。

当時の建築を担当した職人さんが、雨水の侵入を防ぐという観点から、意図せずにこのような施工をしてしまったのかもしれません。

いずれにしても、このルーフィングの穴と不適切な下地が、今回の雨漏りの主な原因であると考えられます。

谷樋(たにどい)板金の交換作業を進めるにあたり、その周辺に使われている「瓦座(かわらざ)」という部材は、既存のものをそのまま残すことにしました。

瓦座とは、中樋(なかどい)部分の谷樋板金のすぐそばに取り付けられている、軒先瓦の高さを調整するための部材です。

今回、詳しく点検したところ、特に腐食などの劣化は見られず、強度も十分に保たれていました。

以前の軒先瓦の高さを適切に保つ役割をそのまま活かせると判断したため、新しいものに交換せず、再利用することにいたしました。

このように、まだ使える部材は大切に活用することで、コストを抑えつつ、スムーズな工事を進めることができます。

お客様の住まいの状況をしっかりと見極め、最適な方法で修理を行ってまいります。

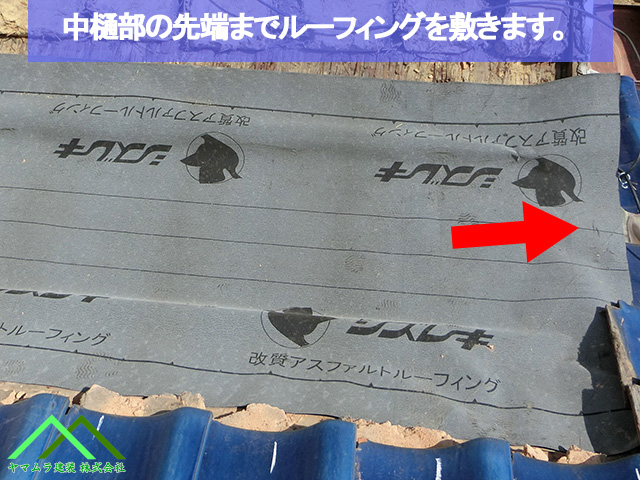

中樋部にルーフィングを貼っていきます

雨漏りの再発を防ぐための重要な工程として、先ほど残しておいた「瓦座(かわらざ)」という部材までしっかりと覆うように、新しいルーフィング(防水シート)を大きめに貼っていきます。

特に、屋根の谷となる中心部分は、雨水が集まりやすく、浸水のリスクが高い箇所です。

そのため、この部分に施工するルーフィングは、継ぎ足しがない一枚ものを使用することを徹底しています。

継ぎ足したルーフィングは、どうしてもその部分から水が浸入してしまう可能性があるため、最も避けなければなりません。

確実な防水性能を発揮させるために、細心の注意を払いながら丁寧にルーフィングを施工いたします。

雨水がスムーズに排水されるよう、中樋(なかどい)の端から端まで、つまり集水器がある反対側まで、新しいルーフィング(防水シート)をしっかりと貼り付けていきます。

このルーフィングは、雨水が建物内部に浸入するのを防ぐ、非常に重要な役割を担っています。

そのため、貼り付けた後は、できる限り穴を開けたり、傷つけたりしないように細心の注意を払います。

ルーフィングに傷がつくと、そこから水が浸入し、再び雨漏りの原因となってしまう可能性があります。

後の作業工程においても、このルーフィングを傷つけないよう、常に意識しながら慎重に作業を進めてまいります。

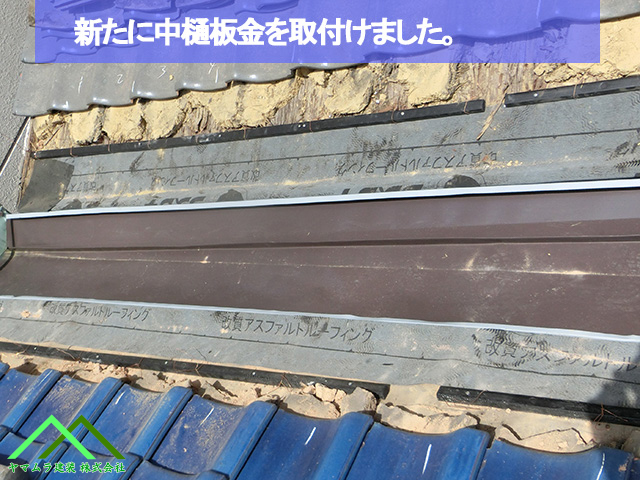

新たに中樋鉄板を取り付けて行きます

☞

中樋(なかどい)は、ほぼ平らな部分で雨水を効率よく流す必要があるため、新しい谷樋板金は、雨水がスムーズに流れるよう、複数のパーツを重ね合わせる特殊な加工で組み上げていきます。

そして、今回採用した新しい中樋板金の素材は、ガルバリウム鋼板です。

以前使用されていた銅板製の古い谷樋板金に比べ、ガルバリウム鋼板は耐久性に優れ、錆びにくいため、長期間にわたり雨水による劣化を防ぐ効果が期待できます。

新しく取り付けられた谷樋(たにどい)板金は、雨水が集水器へとスムーズに流れるよう、計算された角度で折り目が付けられながら組み上げられています。

これにより、雨水が滞ることなく効率的に排水される仕組みを作ります。

さらに、集水器とは反対側の谷樋板金の端部分には、念入りにコーキングボンドを塗布し、防水処理を施します。

これは、雨水が板金の端から回り込んでしまうのを防ぎ、建物内部への浸水を防ぐための重要な処理です。

谷樋(たにどい)板金の集水器と反対側は、雨水が流れ始める最も上流にあたる部分です。

この始点に、近年増加しているゲリラ豪雨のような激しい雨が降った際にも、雨水が溜まったり、溢れ出して屋根内部に浸入したりしないよう、特別な加工を施します。

具体的には、雨水の勢いを緩和したり、スムーズに流れ込ませたりするための工夫を行います。

これにより、一時的に大量の雨水が降った場合でも、排水機能が最大限に発揮されるように備えます。

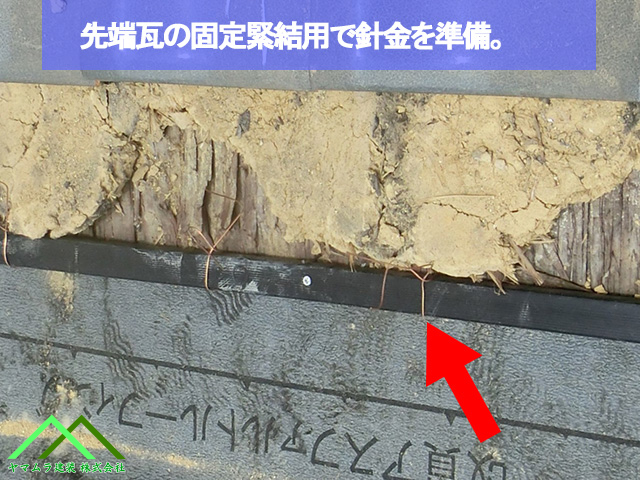

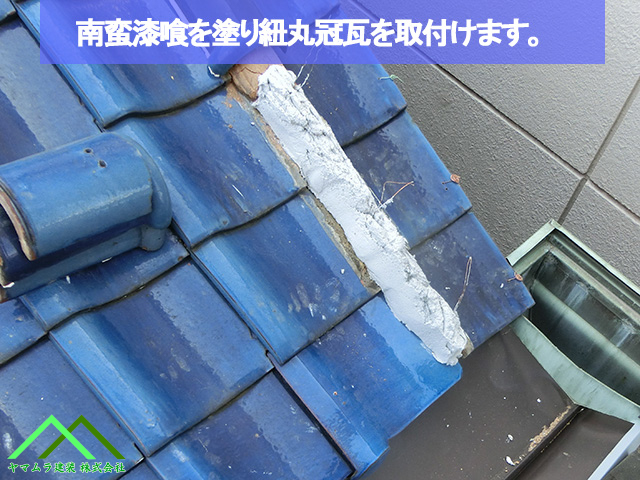

中樋板金周辺に瓦を再施工して行きます

新しい中樋(なかどい)の谷樋板金を取り付け終えたら、最初の作業で取り外し、安全な場所に保管しておいた屋根瓦を、谷樋周辺に再び丁寧に設置していきます。

この際、軒先部分の瓦が強風などで脱落するのを防ぐために、固定用の針金を取り付ける準備を行います。

具体的には、瓦の釘穴に針金を通し、瓦同士をしっかりと結びつけることで、より強固に固定します。

このような細やかな作業は、屋根の美観を保つだけでなく、安全性も高めるために非常に重要です。

最初の作業で丁寧に保管しておいた屋根瓦を、元の場所へと一つひとつ丁寧に施工していきます。

まずは、特徴的な青色の瓦から設置を始め、屋根の端にあたるケラバ袖部分には、雨水の浸入を防ぐ役割を持つ袖丸冠瓦を一本ずつ確実に取り付けていきます。

この袖丸冠瓦の取り付けは、屋根の最も先端部分である軒先から始めるのが重要なポイントです。

軒先から順に固定していくことで、安定した仕上がりとなり、雨水の侵入を効果的に防ぐことができます。

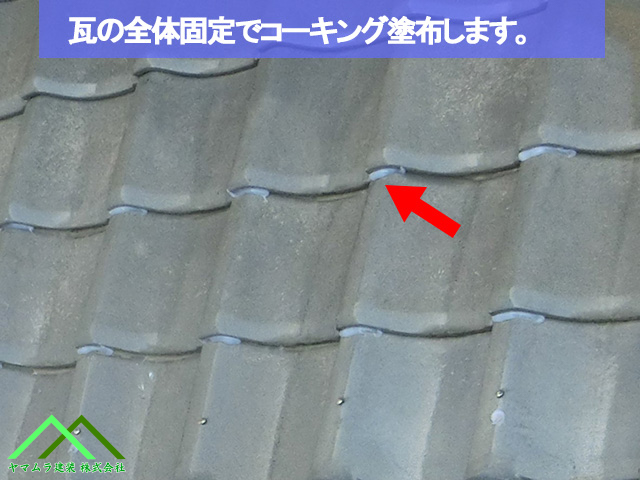

取り付けた屋根瓦が、台風などの強風で飛ばされたり、ずれたりすることのないよう、一つひとつにコーキングボンドを点付けして接着しながら、しっかりと固定していきます。

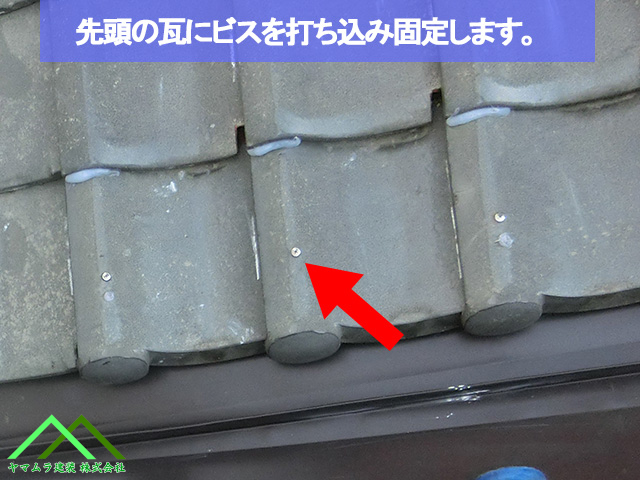

特に、屋根の先端部分にあたる軒先瓦は、風の影響を最も受けやすい箇所です。

そのため、突風による煽りを防ぐために、軒先瓦の先端にある釘穴に、専用の金物ビスを打ち込んで固定します。

この金物ビスは、軒先瓦の下にある高さ調整材「瓦座(かわらざ)」に向けて打ち込むことで、しっかりと固定され、簡単には抜けないようになっています。

このように、接着とビス留めという二重の対策を施すことで、屋根瓦の安全性を高め、お客様の住まいを強風からしっかりと守ります。

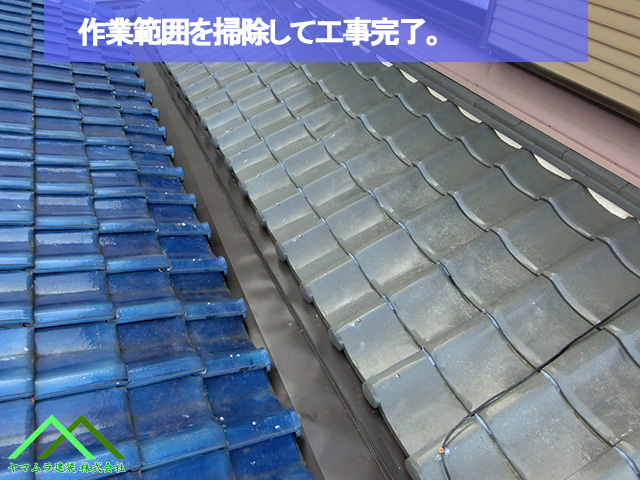

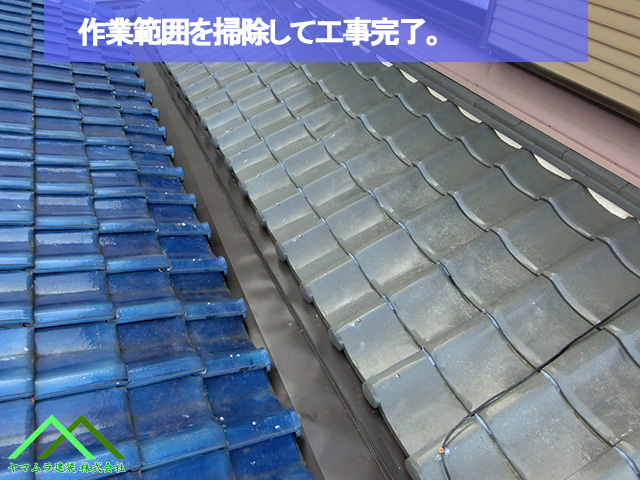

作業した範囲を後片付けを行います

屋根の修理作業が完了し、屋根上に置いていた作業道具や工具、余った材料などを丁寧に地上へ降ろしていきます。

その後、ブロワーという電動工具を使用し、作業範囲全体の屋根瓦の表面や隙間に残った小さなゴミやホコリを綺麗に吹き飛ばして清掃します。

美しい仕上がりでお客様にお引き渡しするため、最後の清掃も丁寧に行います。

清掃完了後、お客様に工事終了のご報告をさせていただきました。

後日、工事の過程を記録した写真をご覧いただきました。

今回の雨漏り修理の内容と、どのように屋根が綺麗になったかをご説明させていただきました。

「雨も漏れなくなって、屋根も綺麗になって嬉しいです」という、大変嬉しいお言葉をいただきました。

お客様の笑顔と安心が、私たちの何よりの喜びです。

これからも、お客様の期待に応えられるよう、丁寧な施工を心がけてまいります。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市中区【中樋交換作業】屋根裏雨漏り修理:原因特定へ!中樋鉄板取り外しと瓦撤去の重要工程を解説』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【中樋交換作業】名古屋市中区 建物屋根の中樋部から雨漏りが発生!?中樋板金を交換完了後にお客様にアンケート協力』

ヤマムラ建装 株式会社では