【屋根の修復作業】名古屋市港区 瓦のずれから雨樋の破損まで徹底調査!屋根のプロが教える下地補強や防水対策など修理の全貌!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

破損した雨樋から流れ落ちた雨水が階下の屋根を腐食させていました!

工事のきっかけ

ある日、私たちはお客様のお住まいに到着しました。

空を見上げると、どこまでも広がる青空が印象的でしたが、お客様のお悩みは、その空から降る雨でした。

早速、屋根の点検調査を開始。

一歩ずつ屋根瓦に目を凝らしていくと、何箇所かで瓦の並びが明らかに乱れているのが見て取れました。

「これは…」長年の経験から、この瓦のずれは単なる経年劣化ではないと感じました。

まるで、屋根がひっそりと雨漏りの苦しみを訴えているかのようです。

お客様にお話を伺うと、雨漏りは数年前から気になっていたとのこと。

応急処置として、ご自身で屋根にビニールシートを被せたそうですが、風が吹くとすぐにめくれてしまい、効果を感じられなかったと言います。

屋根に上がらせていただくと、そのビニールシートが部分的に破れ、風に煽られている様子が確認できました。

瓦の乱れといい、ビニールシートの状況といい、雨水が長期間にわたり、屋根内部に浸入していた可能性が高いと考えられます。

さらに詳しく調査を進めると、屋根の裏側にある化粧板が、広範囲にわたって腐食し、大きな穴が開いているのを発見しました。

光が差し込むほどの隙間があり、これでは雨水が室内に直接流れ込んでも不思議ではありません。

屋根の構造を支える木材、垂木までもが腐食し、剥がれ落ちそうな状態でした。

外壁と屋根瓦が接する部分を見ると、通常では考えられない光が屋根裏まで漏れ込んでいました。

瓦の並びが大きく崩れ、そこから直接光が入り込んでいるのです。

この光の漏れは、雨水が容易に浸入する経路となっていることを示唆しています。

雨漏りの原因を特定するため、屋根全体を丁寧に見て回りました。

すると、二階の屋根の先端に取り付けられている雨樋の一部が、破損してなくなっていることに気づきました。

この破損箇所から、二階の屋根に降った雨水が、雨樋を通らずに直接一階の屋根に大量に流れ落ちていたのです。

長年の雨水の集中が、一階の特定の場所の劣化を早め、雨漏りを引き起こした可能性が高いと判断しました。

お客様の長年の悩みの根源は、意外な場所にあったのです。

建物の状況

築年数 ・・・ 築45年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど

施工期間・・・ 2日間ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

「天井にシミが…」「雨の日が憂鬱…」長年お困りだった雨漏り。

その原因は、意外なところに潜んでいるかもしれません。

今回、私たちはお客様のお住まいの屋根に潜む雨漏りの謎を解き明かすべく、徹底的な点検調査を実施しました。

崩れた瓦の並び、応急処置として施されたビニールシートの限界、そして屋根内部で静かに進行していた深刻な腐食…。

この記事では、まるで探偵のように雨漏りの痕跡を追いかけ、その真の原因に辿り着いた一部始終を、豊富な写真とともにお届けします。

まさか、二階のあの部分が原因だったとは…。

お客様も驚かれた、雨漏りの意外な真相とは?

そして、どのようにして長年の悩みから解放されたのでしょうか?

屋根のプロの視点から、雨漏りのメカニズムと修理の工程を分かりやすく解説します。

雨漏りでお困りの方はもちろん、住まいのメンテナンスに関心のある方も、ぜひ最後までお読みください。

目次

徹底解剖!長年の雨漏り原因を究明、プロの修理で安心の住まいへ

お客様のお住まいに到着し、早速屋根の点検調査を行わせていただきました。

屋根瓦を注意深く見ていくと、その並びが部分的に崩れているように見受けられました。

この瓦の乱れ具合から、雨漏りが発生してからかなりの年月が経過しているのではないかと推測されます。

長期間にわたる雨水の浸入は、屋根の構造材や下地に徐々にダメージを与え、瓦のズレや歪みを引き起こすことがあります。

瓦の並びの乱れは、単に見た目の問題だけでなく、雨水の更なる浸入を招き、雨漏りを悪化させる原因にもなりかねません。

雨漏りの期間を考慮しながら、屋根全体の状況を詳しく調査し、適切な修繕方法をご提案する必要がありそうです。

お客様が雨水の浸入を防ぐために屋根に敷かれていたのは、一般的なビニールシートでした。

しかし、この素材は雨漏りの応急処置としては、あまり効果が期待できません。

耐久性や防水性が低いため、すぐに破れたり、風でめくれたりする可能性が高いのです。

ビニールの固定方法も、それぞれの範囲の屋根瓦で挟んでいただけでした。

これでは、少し強い風が吹けば簡単に剥がれてしまいます。

本来、応急処置としてシートを被せる場合は、四隅に土などを入れた土嚢袋を置いて固定するのが一般的です。

ただし、その土嚢袋が滑り落ちないように工夫する必要もあり、素人の方が安全かつ確実に行うには、少し難しい作業と言えるでしょう。

ご自身での応急処置も大切ですが、根本的な解決には専門業者による適切な修理が不可欠です。

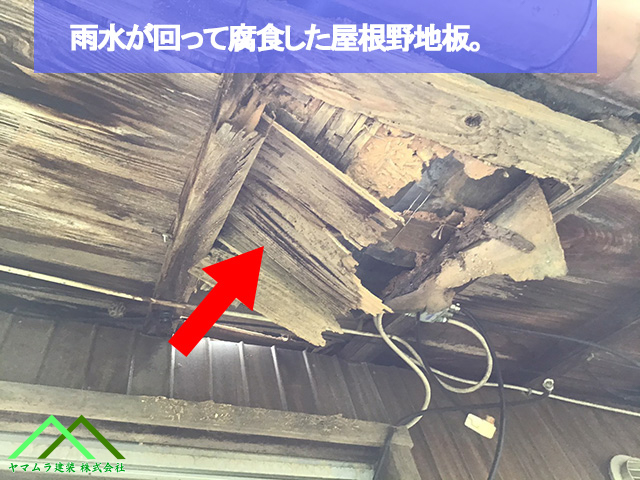

屋根からの雨水の浸透が長期間にわたって続いた結果、屋根の裏側にあたる化粧板が腐食し、大きく破損していました。

この破損の原因は、雨水による腐食で化粧板の強度が低下したことに加え、その上に載っている屋根瓦や屋根土の重みが加わったため、耐えきれずに半分に割れてしまったと考えられます。

これは、雨漏りが単に表面的な問題ではなく、屋根の内部構造にまで深刻なダメージを与えている証拠です。

化粧板の破損は、屋根の断熱性や防水性を大きく損なうだけでなく、放置すれば更なる構造的な問題を引き起こす可能性もあります。

早期に腐食した部分を修理し、雨水の浸入を根本的に防ぐ対策を講じることが、建物の寿命を延ばす上で非常に重要です。

建物の外壁と屋根瓦が接する部分では、通常ありえないことに、屋根面に当たるはずの光が屋根裏まで漏れ込んでいる状態でした。

これは、屋根瓦の並びが大きく崩れてしまい、そこから光が直接差し込んでいると考えられます。

光が通るほどの隙間があるということは、雨水も容易に浸入してしまうため、屋根裏の化粧板が腐食し破損したのも頷けます。

さらに、化粧板が割れた箇所からは、普段は見えない屋根瓦や屋根土の裏側が露わになっていました。

このまま放置すれば、屋根の構造はますます劣化し、最悪の場合、屋根瓦などが落下する危険性も十分に考えられます。

雨漏りを起こした原因として考えられるのが・・・

雨漏りが発生している部分を除き、他の屋根面は築年数は経っているものの、特に雨漏りを引き起こすような目立った劣化や損傷は見当たりませんでした。

雨漏りの原因がなかなか特定できない状況でしたが、ふと二階の屋根を見上げてみたところ、屋根の先端部分に取り付けられているはずの雨樋が、一部分だけ破損してなくなっていることに気づきました。

雨樋が破損していると、雨が降った際に二階の屋根に落ちた雨水が、本来雨樋を通って排水されることなく、直接真下の一階の屋根に大量に流れ落ちてしまいます。

このような状態が長期間続いた結果、一階の特定の箇所だけ、周囲の屋根よりも急速に劣化が進み、雨漏りを引き起こすほどの損傷に至ったと考えられます。

二階の雨樋の破損が、一階の局所的な雨漏りの根本的な原因である可能性が高いと言えるでしょう。

雨漏りで穴があいた屋根を補強していきます

雨漏りの点検調査が完了した後、お客様に現状を詳しくご説明するため、撮影した写真を見ながら、屋根の状態や雨漏りの原因について丁寧に解説させていただきました。

その上で、雨漏りしている屋根の周辺の瓦を一旦取り外し、屋根の構造部分からしっかりと補強していく修繕工事をご提案させていただきました。

お客様には、ご提案内容にご納得いただき、後日、作成したお見積書に基づいて正式にご依頼をいただくことができました。

万全の準備を整え、いよいよ雨漏り修理作業を開始するため、改めてお客様のお宅にご訪問いたしました。

お客様の長年の悩みを解決し、安心して快適にお過ごしいただけるよう、これから本格的な修理作業に入らせていただきます。

雨漏りが発生している屋根の修繕工事を開始するため、まず最初に取り掛かるのは、その周辺の屋根瓦を丁寧に撤去する作業です。

これらの瓦は、修理完了後に再び使用しますので、破損や落下がないよう、平らで安定した場所にしっかりと保管していきます。

屋根瓦は、一枚一枚がお客様の大切な家を守ってきた建材です。

再利用することで、コストを抑えるだけでなく、既存の屋根との調和も保たれます。

熟練の職人が、瓦を傷つけないよう慎重に取り外し、安全な場所へと移動させます。

この丁寧な作業が、スムーズな修理と美しい仕上がりへの第一歩となります。

屋根瓦を取り外した後は、その下にある屋根土を土嚢袋に詰めて順次降ろしていきます。

この屋根土は、残念ながら再利用できる可能性はほとんどないため、処分することになります。

その理由は、屋根土が粘土質の土にスサ(藁などの繊維)を混ぜ、寝かせてから使用するためです。

一度乾燥してしまうと、水を加えても元の粘着力が戻らず、瓦を固定する役割を果たせません。

再利用を試みるには、練り上げるための広いスペース、数週間の寝かせ期間、そして再利用のための費用が発生する可能性があり、現実的ではありません。

そのため、取り除いた屋根土は、効率的に処分するのが一般的な方法となります。

屋根土を取り除いていくと、下地の野地板は広範囲にわたって腐食しており、驚くことに建物の外壁の奥、室内側にまで達する大きな穴が開いていました。

これほどの穴が開いていれば、雨が降るたびに室内に雨漏りが発生するのも当然と言えるでしょう。

さらに、屋根の構造を支える垂木(たるき)も、先端部分から剥がれ落ちるほど腐食が進んでいました。

垂木の劣化は、屋根全体の強度を著しく低下させるため、このままでは非常に危険な状態です。

そこで、腐食した垂木の隣に新しい垂木を添えて補強し、屋根の耐荷重性を回復させます。

その後、雨水の侵入経路となっていた野地板の穴を塞ぐため、新しい野地板合板を重ねて取り付け、最後に防水紙であるルーフィングを丁寧に施工し、雨水の侵入を完全にシャットアウトします。

作業の初めに取り外した瓦の再施工

下地の補強と防水処理が完了したら、最初に取り外しておいた屋根瓦を、新しい垂木や野地板合板の上に再び取り付けていきます。

雨漏りしていた範囲は、新しい野地板の上に桟木(さんぎ)を打ち付け、瓦を釘などで固定する乾式工法で施工します。

これにより、瓦の下に通気層が確保され、湿気対策にも繋がります。

ここで留意すべき点は、既存の屋根の通りがわずかに斜めになっていることです。

今回修理した範囲も、この既存の屋根のラインに合わせて瓦を取り付けていきます。

そうすることで、取り外していなかった部分の瓦と、新しく取り付けた瓦がスムーズに繋がり、違和感のない仕上がりとなります。

屋根全体の調和を保ちながら、雨漏りをしっかりと防ぐための重要な工程です。

雨漏り修理完了!差し掛け屋根の瓦を丁寧に復旧

長年お悩みだった雨漏りも、ついに解決の時がやってきました。

雨漏りの原因となっていた差し掛け屋根の修理を終え、いよいよ取り外しておいた和瓦を元の場所に戻す作業です。

ただ瓦を戻すだけでなく、今回は瓦の側面部分にコーキングボンドを丁寧に塗布し、一枚一枚しっかりと接着固定していきました。

このコーキングボンドは、乾くとゴム状になり、瓦同士を強固に結びつけることで、地震や強風でも瓦がズレたり落下したりするのを防ぎ、屋根全体の安定性を高めてくれます。

瓦の固定が終わったら、最後にブロワーを使って作業範囲全体をきれいに清掃し、工事で出た埃などを吹き飛ばして作業完了です。

作業後、お客様に修理前後の写真をご覧いただきながら、工事内容を詳しくご説明させていただきました。

写真でしっかりと塞がれた屋根の穴を確認されたお客様は、「これで安心して過ごせます」と、大変安堵されたご様子でした。

お客様の安心した笑顔を見ることが、私たちにとって何よりの喜びです。

名古屋市および近郊で、雨漏りや屋根の劣化でお困りの際は、私たち専門家にご相談ください。

お客様の大切な家を長く守るために、最適な解決策をご提案いたします。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市港区【屋根の修復作業】まさかの原因!二階の雨樋破損が一階の深刻な雨漏りを引き起こす!放置された屋根の危険な状態』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【屋根の修復作業】名古屋市港区 二階屋根からの雨水の落水が発生!一階屋根に穴があき雨漏りしていた屋根を修繕工事で復旧』

ヤマムラ建装 株式会社では