【谷鈑金交換】東浦町 室内まで雨漏りを解決!築古住宅の弱点でもある経年劣化した銅板製谷樋鉄板を最新素材で徹底修理

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町で雨漏り修理!広がる雨染み・その原因を徹底調査

工事のきっかけ

「天井に雨染みがあるんです。もう何年も前から悩んでいて…」

東浦町にお住まいのお客様から、切実なご相談をいただきました。

お客様のご自宅へ伺い、雨漏りしているという部屋へ案内していただくと、そこにははっきりとわかる雨染みの痕跡が。

長年の悩みを抱え、不安そうな表情をされたお客様の姿が、今でも心に残っています。

念のため、雨染みのある部屋だけでなく、家全体をくまなく調査したところ、隣接する押し入れの天袋にも、過去の雨漏りと思われる痕跡を発見しました。

このことから、雨漏りの原因が複数あるか、あるいは雨水が建物の内部で広範囲にわたって侵入している可能性が高いと判断しました。

目に見えている雨染みは、氷山の一角かもしれません。

私たちは、お客様に現状を詳しくご説明し、根本的な原因を突き止め、安心してお過ごしいただけるようサポートしたいと強く感じました。

雨漏りは、放置すると建物の構造に深刻なダメージを与えてしまいます。

東浦町および近隣にお住まいで、雨漏りや家のことでお困りの際は、どんな小さなことでもご相談ください。

お客様の不安を解消するため、プロの目でしっかりと調査し、最適な解決策をご提案いたします。

建物の状況

築年数 ・・・ 築40年ほど

工事費用・・・ 約25万円ほど

施工期間・・・ 実働3日ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

「天井に嫌な雨染みができてしまって…」。

東浦町にお住まいのお客様から、一本の切実なご連絡をいただきました。

大切なお住まいに雨漏りが発生すると、不安でいっぱいになりますよね。

私たちヤマムラ建装株式会社は、そんなお客様の不安を一日も早く解消するため、最新の技術と培ってきた経験を活かし、雨漏りの原因を徹底的に突き止め、根本から解決する修理を行っています。

雨漏りの原因は、屋根の傷み、外壁のひび割れ、ベランダからの浸水など、多岐にわたります。

表面的な修理だけでは、またすぐに雨漏りが再発してしまう可能性が高いです。

そのため、私たちはまず精密な調査を行います。

ドローンを使った屋根の点検や、散水調査という実際に水をかけて雨漏りを再現する調査方法で、どこから雨水が侵入しているのかを正確に特定します。

この丁寧な調査こそが、確実な雨漏り修理の第一歩となります。

雨漏り修理の全工程をご紹介!安心できる住まいへ

今回のブログでは、東浦町のお客様宅で実際に行った雨漏り修理の全工程を、写真も交えながら詳しくご紹介していきます。

原因特定から補修作業、そして最終的な点検まで、一つ一つの作業にプロのこだわりが詰まっています。

「どこに頼んだらいいか分からない」「本当に雨漏りが止まるのか不安」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

お客様の大切な住まいを長く守るために、目に見えない部分まで丁寧に、そして確実に作業を進めます。

もし雨漏りでお困りでしたら、小さなことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

東浦町をはじめ、地域密着で皆様のお住まいをサポートいたします。

目次

東浦町の雨漏り修理密着レポート:原因究明から解決まで

先日、東浦町にお住まいのお客様との約束の日時にご自宅へお伺いいたしました。

丁寧にご挨拶を済ませた後、早速雨漏りしているお部屋へと案内していただきました。

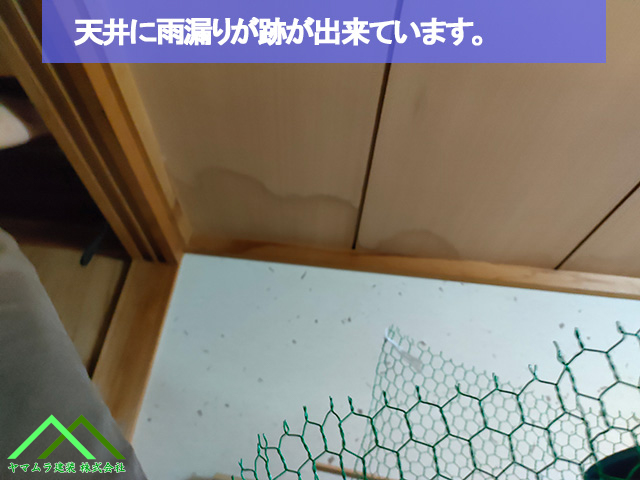

まず目に飛び込んできたのは、お客様が教えてくださった天井の雨染みの痕。

これは、雨漏りの深刻さを物語っています。

そこで、この部屋だけでなく、他の部屋にも雨漏りの影響がないか、念のため家の中をくまなく調べさせていただきました。

雨漏りは、一箇所だけでなく、見えないところで広がっている可能性もあるため、徹底的な調査が大切です。

お客様の安心のため、丁寧に状況を確認してまいります。

雨染みが見られた部屋の隣には押入れがあり、念のため、その上段にある天袋も確認させていただきました。

すると、残念ながらこちらの天袋にも、過去に雨漏りしていたと思われる痕跡を発見しました。

一つの部屋だけでなく、隣接する収納スペースにまで雨漏りの影響が及んでいるということは、雨水の浸入経路が複数あるか、あるいは内部で広範囲に水が回っている可能性があります。

お客様にこの状況を詳しくご説明し、雨漏りの根本的な原因を特定するため、さらに詳しく調査を進めていく必要があります。

早期の解決に向けて、しっかりと対応させていただきます。

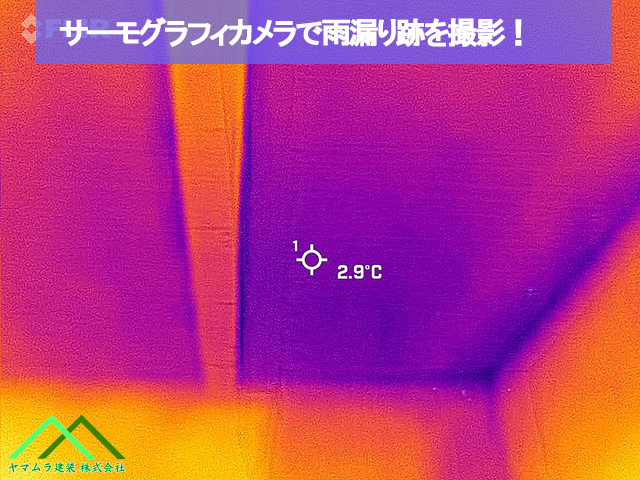

サーモグラフィカメラで撮影と屋根の目視点検調査

雨漏りの正確な位置を特定するため、スマートフォンに取り付け可能な赤外線レンズを使用し、雨染み周辺を撮影しました。

赤外線画像を確認すると、右奥の方に青く映し出された、温度が低い箇所が確認できました。

これは、雨水がその場所に溜まっていることを示唆しています。

雨水は、温度が低い傾向があるため、赤外線カメラを使用することで、目に見えない雨漏りの範囲や浸入経路を視覚的に捉えることができるのです。

今回の撮影結果から、雨水が右奥に集中していることが分かりました。

この情報を基に、さらに詳しく原因を調査し、効果的な修理方法をご提案させていただきます。

最新の技術を活用することで、より迅速かつ正確な雨漏り診断が可能になります。.

1980年代以前に建てられた住宅では、屋根の谷樋の素材として、銅板が広く用いられていました。

当時、銅板は耐久性や加工のしやすさから、谷樋の施工における主流な選択肢だったのです。

谷樋は、屋根に降った雨水を集め、効率よく排水するための重要な役割を担っています。

そのため、使用される素材には、ある程度の強度と耐候性が求められます。

しかし、年月が経つにつれて、銅板は雨水や空気中の成分と反応し、徐々に劣化していくという特性があります。

特に、酸性雨の影響を受けやすい地域や、常に水分に晒される環境下では、腐食が進行しやすい傾向にあります。

もし、築年数の古いお住まいで雨漏りにお悩みの場合、谷樋の素材が銅板である可能性も考慮に入れ、専門業者による点検をおすすめいたします。

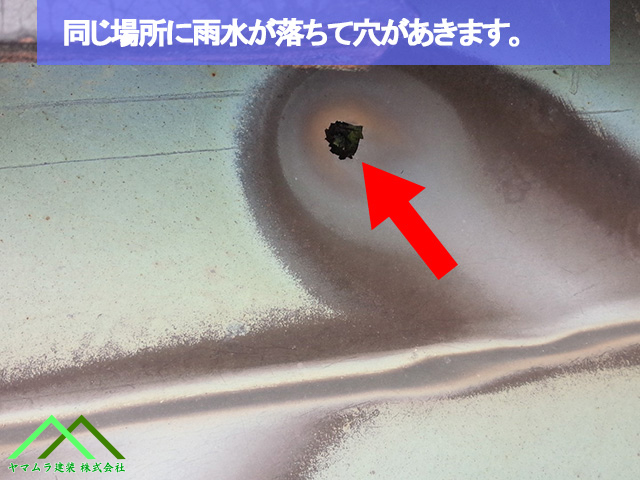

時代が変わり、雨水が長年同じ場所を流れ続けることで、銅板製の谷樋は、まるで研磨されたように徐々に薄くなることがあります。

元々、銅板が谷樋の材料として重宝されていたのは、その加工のしやすさにありました。

適度な厚みがあるため、複雑な形状にも対応でき、職人による施工が比較的容易だったのです。

しかし、その一方で、長期間にわたる雨水の摩擦や、酸性雨などの影響を受けやすく、徐々にその厚みを失ってしまうという弱点も持ち合わせています。

特に、雨水が集中して流れる箇所では、摩耗が進行しやすく、最終的には穴が開いて雨漏りの原因となることも少なくありません。

銅板の加工しやすい厚みは、長年の雨水の流れによって徐々に摩耗し、最終的には擦り切れて穴が開いてしまう可能性があります。

これは、雨漏りの直接的な原因となります。

さて、お客様へ雨漏り点検の結果を、写真をご覧いただきながら詳しくご報告いたしました。

赤外線サーモグラフィーで確認された雨水の浸入箇所や、銅板の劣化状況などをご説明し、根本的な解決策として、新しい谷樋鉄板への交換修理をご提案させていただきました。

後日、お客様のご要望を反映した詳細なお見積書を作成し、お渡しいたしました。

お客様の住まいを雨漏りの不安から守り、快適な生活を取り戻せるよう、誠心誠意対応させていただきます。

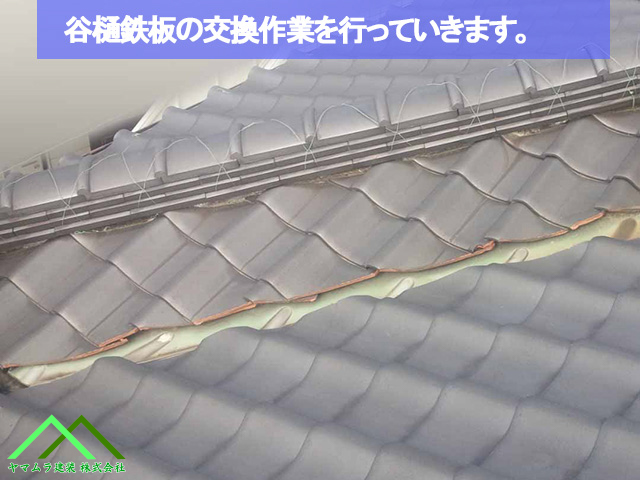

経年劣化した谷樋鉄板を新たな製品で交換作業を行います

先日お渡ししたお見積書にご納得いただき、東浦町のお客様より正式に工事のご依頼をいただきました。

工事に向けて、必要な資材や人員の手配を整え、いよいよ作業開始のためお客様のご自宅へお伺いいたしました。

今回は、雨漏りの原因となっていた古い谷樋鉄板を、耐久性に優れた新しい谷樋鉄板へと交換する工事を行います。

お客様の安心のため、安全第一で、かつ丁寧に作業を進めてまいります。

まずは、既存の谷樋鉄板を取り外す準備に取り掛かります。

雨漏り修理の最初のステップとして、劣化した谷樋鉄板の取り外し作業から開始します。

スムーズに谷樋鉄板を持ち上げるためには、周辺の屋根瓦が干渉してしまう箇所があります。

そこで、まず最初に、谷樋鉄板の取り外しに必要な範囲で、丁寧に屋根瓦を取り外していきます。

屋根瓦は一枚一枚が重なり合って設置されているため、無理に剥がすと破損につながる可能性があります。

熟練の職人が、瓦の配置や谷樋との干渉具合を確認しながら、慎重に作業を進めてまいります。

この下準備をしっかりと行うことが、安全かつ効率的な谷樋交換へと繋がります。

☞

谷樋を取り外すと、以前の修理で劣化穴がコーキングで塞がれていたことが分かりました。

お客様のお話では、数十年前に訪問販売のリフォーム業者に「材料が悪い」と不安を煽られ、工事を依頼されたそうです。

その際、穴をコーキングで埋められたとのことでした。

しかし、以前からブログでお伝えしているように、日光や熱、雨風に直接晒される屋根では、コーキングは数年で劣化してしまいます。

案の定、今回の谷樋を取り外した下地は、コーキングが剥がれ、雨水が浸入して広範囲にわたって腐食していました。

こげ茶色に変色した部分が、長年の雨漏りの証拠です。

数日間晴天が続いていたにも関わらずこの状態ということは、コーキングによる応急処置がいかに不適切であったかが明白です。

穴の開いた谷樋には、一時しのぎの修理ではなく、根本的な交換が必要です。

劣化した谷樋を取り除き、いよいよ新しい谷樋鉄板の取り付けです。

現在、屋根の谷部分に使用される谷樋の主流な素材としては、主に以下の2種類が挙げられます。

ガルバリウム鋼板: 耐久性に優れ、コストパフォーマンスも高いため、幅広く採用されています。

カラーステンレス鋼板: 錆びにくく、美しい色合いを長く保つことができるのが特徴です。

それぞれの素材には特性があり、お客様の住まいの環境やご要望に合わせて最適なものを選定いたします。

耐久性の高い新しい谷樋を取り付けることで、雨水の侵入をしっかりと防ぎ、建物を長期間にわたって守ります。

雨水がスムーズに軒先の雨樋へと流れるよう、谷樋板金の先端を丁寧に加工処理いたします。

これにより、雨水が谷樋から溢れるのを防ぎ、効率的な排水を実現します。

さらに、谷樋鉄板の両側には、屋根材である「水密材」を取り付けます。

この水密材が壁となり、雨水が谷樋の両端から溢れ出てしまうのをしっかりと防ぎます。

このように、細部にまで工夫を凝らすことで、雨水を確実に雨樋へと誘導し、雨漏りのリスクを最小限に抑えます。

谷樋周辺の瓦を復旧作業を行います

新しい谷樋鉄板の設置が完了したら、一番初めに取り外しておいた屋根瓦を、元の順序に従って丁寧に復旧していきます。

屋根瓦を確実に固定するために、瓦にあらかじめ開いている釘穴を利用し、一本ずつビス釘を打ち込んでいきます。

ビス釘を使用することで、従来の釘よりも保持力が向上し、強風や地震の際にも瓦がずれにくくなります。

また、瓦全体をしっかりと固定することで、雨水の浸入を防ぎ、屋根の防水性を高める効果も期待できます。

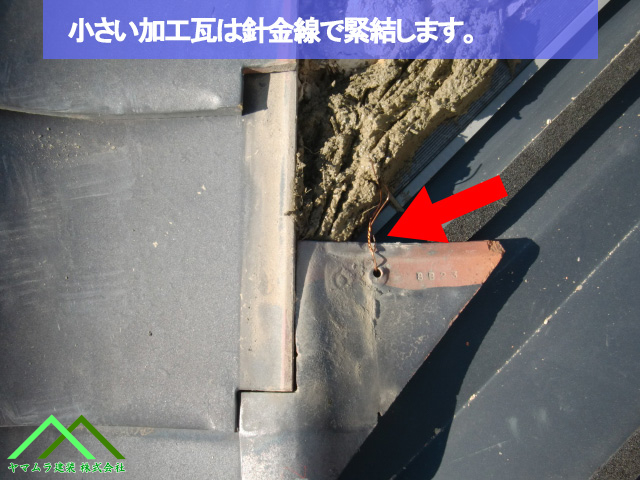

谷樋周辺の屋根瓦は、雨水がスムーズに流れ込むよう、それぞれの場所に合わせたサイズに加工されています。

そのため、瓦のサイズによっては、既存の釘穴だけではビス釘での固定が難しいほど小さなものもあります。

そのような小さな瓦に対しては、ステンレス製の針金などを使い、一つひとつ丁寧に吊り下げて固定していきます。

針金でしっかりと固定することで、小さな瓦でも強風などで浮いたり、ずれたりする心配がなくなり、安定した状態を保つことができます。

瓦の形状や大きさに合わせて、最適な固定方法を選択し、確実な屋根の修復を行ってまいります。

小さな瓦以外にも、専用工具で新たな釘穴を開けられる程度の大きさの瓦であれば、その場で穴を開けてビス釘でしっかりと固定することがあります。

既存の穴の位置が適切でない場合や、より強固な固定が必要な場合に有効な手段です。

さらに、修復した谷樋周辺の屋根瓦が万が一にも落下しないよう、瓦の先端部分にコーキングボンドを塗布し、接着による固定も行います。

これは、強風などによる瓦のズレや落下を防ぐための安全対策の一つです。

このように、瓦のサイズや形状、そして固定の強度を考慮しながら、様々な方法を組み合わせて、屋根瓦を確実に固定していきます。

作業の完了と作業範囲を掃除・片付けをします

屋根上に準備していた道具や材料を丁寧に降ろし、作業で汚れた屋根全体を綺麗に清掃します。

これで、谷樋の交換と周辺の瓦の修復作業は全て完了です。

工事の完了をお客様にご報告し、作業中に記録した写真を見ながら、工程の詳細をご説明させていただきました。

写真をご覧になったお客様は、綺麗になった屋根の仕上がりに大変ご満足されたご様子で、「これで雨漏りの心配から解放される」と、心から喜んでくださいました。

お客様の笑顔が、私たちの何よりの励みです。

今後も、お客様の安心・快適な住まいづくりに貢献できるよう、精一杯努めてまいります。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『東浦町【谷鈑金交換】 室内で雨漏り!原因特定で屋根で目視による点検調査!穴があいて劣化した谷樋鉄板の修理をご提案』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【谷鈑金交換】東浦町 谷樋鉄板に穴が!雨漏りした谷樋を新しく交換作業!後にお客様へアンケート記入のご協力』

ヤマムラ建装 株式会社では