【壁際瓦修復】名古屋市瑞穂区 雨樋のNG工事が招く雨漏り被害の実態!原因究明から屋根・建物修繕、再発防止まで徹底解説

工事のきっかけ

「あれ?なんだか最近、雨上がりに家の周りがいつもより濡れている気がする…」

もしあなたがそう感じたなら、それは雨樋からのSOSかもしれません。

今回の事例のお客様も、最初は小さな違和感から始まりました。

気がつけば、雨の日に雨水が滝のように溢れ出し、外壁や地面を濡らしている。

まさか雨樋のちょっとした不具合が、こんなにも大きな問題に繋がるとは思ってもいなかったそうです。

そのまま放置してしまうと、大切な家が 蝕まれていく可能性があります。

屋根瓦や建物の骨組みである棟が傷み、雨水が内部に侵入して見えない屋根裏まで腐食させてしまうことも。

今回は、そんな雨漏りの原因を徹底的に突き止め、建物の傷み具合を詳しく調査した一部始終をご紹介します。

少しでも気になる症状があれば、手遅れになる前にプロの点検を検討してみてください。

建物の状況

築年数 ・・・ 築40年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど

施工期間・・・ 実働3日ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

「まさか、たかが雨樋の不具合で…」そう思っていませんか?

私たちヤマムラ建装株式会社には、そうお考えだったお客様から、多くの雨漏り修理のご相談が寄せられます。

実は、雨樋のちょっとした不具合が、あなたの家を深刻な雨漏りの危機に晒す可能性があるのです。

雨樋は、屋根から流れてくる雨水を効率よく地面に誘導する大切な設備。

ここに詰まりや破損があると、雨水が建物内部に侵入し、木材の腐食やカビの発生、さらにはシロアリ被害など、取り返しのつかないダメージを与えることがあります。

実際に、以下のような事例がありました。

あるお客様のお宅では、雨樋の一部に小さなヒビが入っていただけなのに、そこから雨水が壁内部に染み込み、気づいた時には天井にシミが広がり、壁の内部も大きく傷んでいました。

これは、雨水が建物内部に浸入し、構造材を腐食させてしまった典型的なケースです。

本記事では、このような実際に起こった雨漏り事例を通して、その驚くべき原因と被害の全貌を詳しく解説します。

大切な住まいを守るために、決して他人事ではない雨樋のトラブルについて、私たちと一緒に深く掘り下げていきましょう。

ご自宅の雨樋に少しでも不安を感じたら、まずは私たちヤマムラ建装株式会社にご相談ください。

専門家が迅速に点検し、適切な対策をご提案いたします。

目次

雨樋の施工不良で取り付けた工事が引き起こす雨漏り被害と対策

実は、雨樋のちょっとした不具合が、家にとって大きな問題につながることがあります。

例えば、取り付け位置が悪かったり、必要のない部材が付いていたりすると、雨水がスムーズに流れず、その場で溢れてしまうことがあるのです。

この「雨水が溢れる」状態が続くと、周りの屋根瓦や棟(むね)といった部分が少しずつ傷んで崩れてしまうことも。

そして、崩れた隙間から雨水が家の内部に侵入し、見えない屋根裏まで腐らせてしまう…といった深刻な事態に発展することも少なくありません。

今回も、こうした雨漏りの原因と、建物がどのくらい傷んでいるかを詳しく調べるために、徹底した点検を行いました。

気になる症状がある方は、早めの点検をお勧めします。

考えれない施工不良だらけの雨樋施工

雨漏り点検を進める中で、私たちが驚いたのは、その雨樋の取り付け方でした。

実は、雨水を集めるための「集水器」という部品は、縦の雨樋の途中には通常設置しません。

しかし、今回のケースでは本来不要なはずの場所に集水器が取り付けられており、そこにゴミなどが詰まって雨水が溢れかえっていました。

この溢れた水が屋根の頂上部分(棟)に流れ込み、建材を傷め、やがて崩壊させてしまったのです。

そして、崩れた箇所から雨水が建物内部、つまり屋根裏へと侵入し、被害を広げていました。

点検により、この誤った施工こそが雨漏りの根本原因だと判明。

間違った工事がどれほどのリスクを招くか、改めて考えさせられる事例でした。

雨樋には、雨水を効率よく集めて流すための正しい設置場所があります。

しかし今回のケースでは、本来取り付けるべき面とは全く異なる場所に雨樋がついていました。

さらに問題だったのは、縦の雨樋の途中に、雨水を集める「集水器」が取り付けられていたことです。

これは水の流れを妨げ、ゴミなどで詰まりの原因となるため、正しい雨樋工事では決して行わない方法です。

残念ながら、このような雨樋の基本的な仕組みや正しい施工方法を知らないまま行われた工事が存在することに、私たちも改めて驚かされました。

家を守り、雨漏りを防ぐためには、確かな知識と技術を持つ業者を選ぶことがいかに重要かを示す事例と言えます。

このように、間違った雨樋の取り付けは、雨水が溢れるだけでなく、その下の屋根の構造(棟など)を長い時間をかけて傷め、最終的には崩壊させてしまうことがあります。

そして、そこから建物内部への雨水侵入、つまり深刻な雨漏りへとつながるのです。

お客様には、点検で撮影した写真をお見せしながら、雨樋の施工ミスから雨水が溢れ、それが原因で屋根が崩壊し、内部まで雨水が侵入していたという被害の状況を詳しくご説明しました。

この問題を解決するため、雨樋の一部交換と、傷んでしまった屋根瓦周辺の修繕工事をご提案。

後日、必要な工事内容と費用の詳細をまとめたお見積書を作成し、お客様にお渡しいたしました。

手が加えることが出来る雨樋の修復作業と瓦屋根の修繕工事

雨樋から溢れた雨水が長年当たり続けていた影響は、屋根だけにとどまりませんでした。

外壁近くに段々に積まれている「熨斗瓦(のし瓦)」と呼ばれる部分も崩れてしまっていたのです。

この熨斗瓦が崩れると、外壁との間に隙間ができてしまい、そこから雨水が簡単に建物内部に侵入してしまうリスクが高まります。

そこで私たちは、崩れた熨斗瓦を丁寧に積み直し、瓦と外壁の隙間を埋めるように専用の「屋根漆喰」をしっかりと塗り込みました。

この防水処理を施すことで、この箇所から雨水が入り込むのを確実に防ぐことができました。

早期の発見と適切な処置が、被害の拡大を防ぐことにつながります。

積み直しを行った熨斗瓦に今後雨水が当たり、再び傷めてしまわないよう、新しい雨樋は、雨水がスムーズに流れる最適な位置に取り替え交換を行いました。

雨樋の機能を最大限に活かすには、屋根の構造との連携が重要です。

そのため、今回の雨樋交換に合わせて、屋根の一番端にある「ケラバ瓦(袖瓦)」と呼ばれる部分も、正確な位置に調整し、しっかりと取り付け直しました。

こうした正しい位置への設置や、関連する瓦の調整を行うことで、雨水は計画通りに排水され、今後、建物が雨水のダメージを受けたり、再び雨漏りが発生したりするリスクを大きく減らすことができます。

雨漏り点検の際にお客様へもご説明しましたが、元の雨樋は、本来設置すべき位置とは異なる場所に取り付けられていました。

実は、この既存の雨樋を本来の正しい位置へそのまま移動させることは、建物の構造や既存の雨樋全体のシステムから判断して、非常に難しい状況でした。

仮に無理に位置をずらそうとすると、その箇所の雨樋だけでなく、同じ二階屋根に取り付けられているすべての雨樋を交換する必要が出てくる可能性が高かったのです。

そのため、部分的な移設ではなく、既存の位置で最も効果的な雨樋の交換と、周辺の防水処理を行うことで、雨漏りの原因に対処する形を取りました。

現場の状況に応じた最適な工事の選択が、非常に重要となります。

雨樋を本来の正しい位置へ移動させることが難しかった、その具体的な理由をお伝えします。

それは、雨樋を外壁にしっかりと固定するための金具(雨樋吊りと呼ばれるもの)にありました。

これらの金具が、既存の外壁に非常に強固に打ち込まれており、簡単には外せない状態だったのです。

無理に外そうとすると、外壁に大きな穴や傷ができてしまい、その後の補修も大変になってしまいます。

そのため、金具が固定されている壁面の位置自体をずらすことが、物理的、あるいは現実的な工事として不可能でした。

このように、既存の構造によっては理想通りの移動が難しいケースもありますが、今回は既存位置で最善の雨樋交換と周辺の修繕を行うことで対応しました。

新しい雨樋部品を取り付け瓦の固定を行います

☞

今回の雨樋交換工事では、以前、雨水が溢れる原因となっていた、本来不要な場所に設置されていた集水器は、もちろん取り付けていません。

正しい施工では、あんな場所に集水器をつけることはあり得ないからです。

基本的な雨樋の仕組みを知っていれば、このような誤った工事はしないはずなのですが…。

お客様が住宅の細かな構造や専門的な施工方法をご存知ないのは当然のことです。

だからこそ、工事を依頼される際は、確かな知識と経験を持つ、信頼できる業者を選ぶことが非常に大切になります。

私たちは、皆様の住まいの安心を守るため、雨樋一つから雨漏り、そしてそれ以外の様々な「困った」にも幅広い知識と技術で対応いたします。

どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

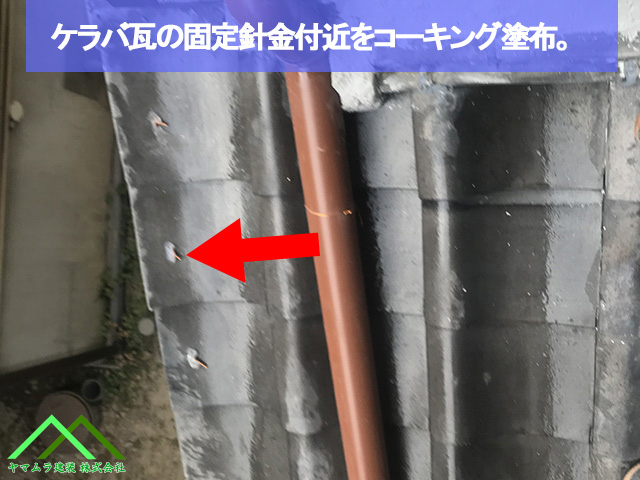

屋根の端に取り付けられている「ケラバ瓦(袖瓦)」は、風の影響を受けやすいため、強風でも飛ばされないようしっかりと固定する必要があります。

今回の工事では、針金などを使ってこれらの瓦を丁寧に補強固定しました。

また、瓦を固定するためにできた小さな穴も、雨水の侵入経路となり得ます。

見えない部分からの雨漏りを防ぐため、針金を通した箇所や釘穴には、コーキング材をしっかりと充填し、徹底した防水処理を施しました。

このように、一見些細に見える瓦の固定や小さな穴の処理も、将来的な雨漏りを防ぎ、屋根の安全性を保つためには非常に重要な作業です。

私たちは、こうした細部まで決して妥協せず、丁寧な工事を心がけています。

屋根の端にある「折り返し棟」という部分は、通常、その全体を屋根漆喰で完全に覆うようなことはしません。

しかし、今回の現場はいくつかの理由から特別な処置が必要でした。

一つには、この棟のすぐ上を雨樋が通っており、万が一雨樋に不具合があった場合に、直接雨水がかかるリスクが高かったからです。

さらに、この棟は他の棟に比べて短く、構造的に雨水がやや浸入しやすい弱点がありました。

そのため、これらのリスクを考慮し、折り返し棟全体を屋根漆喰でしっかりと覆うことにしました。

これにより、この箇所の防水性と耐久性を通常以上に強化。

現場ごとの状況を見極め、最も効果的な対策を施すことが、家を雨水から守るためには非常に重要となります。

工事の完了報告をお客様にお伝えします

全ての工事が完了しましたら、すぐにお客様へ作業完了のご報告をさせていただきます。

屋根の上は普段なかなか直接見ることが難しい場所ですよね。

そこで、私たちは作業中にスマートフォンの写真を随時撮影し、それをお客様に見ていただきながらご説明するようにしています。

今回のケースでも、作業前後の写真をお見せし、問題箇所がどのように改善されたかをご確認いただきました。

写真でご自身の家の変化や、雨漏りの原因箇所が綺麗に直った様子をご覧になり、当初の不安が解消されたご様子で、お客様にも大変お喜びいただけました。

お客様の安心した笑顔を見ることが、私たちにとって何よりのやりがいとなります。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市瑞穂区 雨漏り実例集!雨樋の施工での意外な原因と正しい竪樋の施工対策で住まいを長く守る』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市瑞穂区 施工不良の雨樋から溢れた雨水!損壊した棟から瓦屋根を修繕して雨樋を一部修復交換したお客様の声』

ヤマムラ建装 株式会社では