【谷樋板金交換】名古屋市昭和区 築年数が経過した住宅の雨漏り修理!古いトントン葺き防水から最新防水紙へ

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

屋根裏から雨漏り!原因は「トントン葺き」の劣化でした

工事のきっかけ

名古屋市にお住まいのお客様から、突然のお電話をいただきました。

「天井からポタポタと水が落ちてきて、雨漏りがひどいんです。至急、見に来てもらえませんか?」と、切羽詰まった様子でした。

すぐにお客様のお宅へ駆けつけると、確かに室内の数か所で雨漏りが発生しており、天井には大きなシミが広がっていました。

お客様は、長年この家に住んでおり、過去にも何度か雨漏りを経験されたことがあるとのこと。

しかし、今回は今までで一番ひどく、バケツやタオルでは間に合わないほどだと言います。

築年数も経っており、屋根の老朽化が心配だとおっしゃっていました。

早速、屋根裏に上がって確認してみると、雨漏りの原因は屋根の谷部にある可能性が高いことがわかりました。

谷部は、二つの屋根面が交わる箇所で、雨水が集中しやすいため、特に注意が必要です。

さらに詳しく調査するため、屋根に上がって谷部周辺の屋根材を一部めくってみることにしました。

すると、谷部の野地板が腐食し、穴が開いているのを発見しました。

どうやら、ここから雨水が浸入しているようです。

お客様に状況をご説明し、野地板の修復と新しい谷樋への交換、そして屋根全体の防水工事をご提案しました。

お客様は、長年の雨漏りの悩みが解消されることを期待され、すぐに工事を依頼してくださいました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築50年ほど

工事費用・・・ 約25万円ほど

施工期間・・・ 2日間ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

「屋根裏からポタポタと水が落ちてくる音がするんです…」

先日、名古屋市にお住まいのお客様から、屋根裏からの雨漏りについてご相談をいただきました。

すぐに現地へ駆けつけ、屋根の状態を調査したところ、原因は築年数が経った住宅によく見られるトントン葺きという古い屋根材の劣化にあることが判明しました。

トントン葺きは、瓦の下に薄い板を重ねていく昔ながらの工法ですが、長年の雨風にさらされることで、どうしても隙間ができて雨水が侵入してしまいます。

雨漏りは、放置すると建物の構造材を腐食させたり、シロアリを発生させたりと、想像以上に大きな被害につながることがあります。

そのため、早期発見と適切な修理が何よりも大切です。

この記事では、このトントン葺き屋根の雨漏り修理の全工程を、写真付きでわかりやすく解説します。

劣化した屋根材を撤去し、最新の防水シートと新しい屋根材に葺き替えることで、お客様の大切な家を長く守るための工夫をご紹介します。

名古屋市やその近郊で、雨漏りや屋根の劣化にお困りの際は、私たち専門家にご相談ください。

お客様の住まいを丁寧に診断し、最適な解決策をご提案いたします。

目次

屋根雨漏り修理:古い屋根材の交換と防水工事

名古屋市にお住まいのお客様から、屋根裏から室内への雨漏りについてご相談がありました。

詳細を伺ったところ、屋根の谷部が原因である可能性が高いと判断しました。

そこで、周辺の屋根材を一部めくり、野地板の状態を確認し、必要な防水処理を施した上で、新しい谷樋に交換する工事をご提案しました。

お客様にご納得いただき、作業を開始しました。

雨漏りの原因を特定するため、屋根の谷部周辺の屋根材を慎重にめくり、状況を確認します。

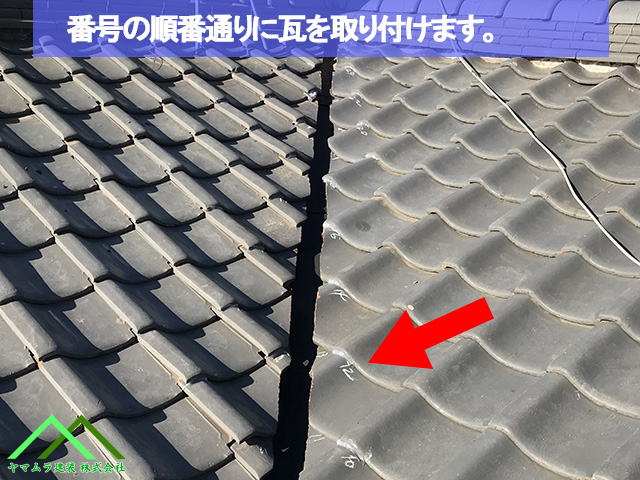

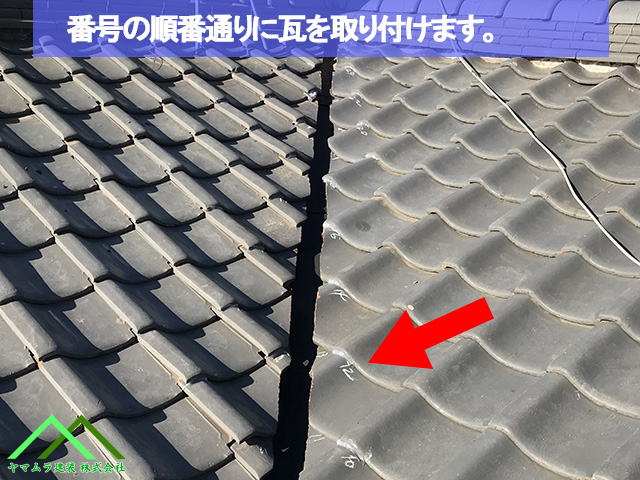

取り外した屋根材は、新しい谷樋設置後に再利用するため、元の位置がわかるように番号を付けていきます。

番号付けには、時間経過とともに自然に消える「石筆」を使用します。

これにより、屋根材を正確に元の位置に戻すことができ、効率的に作業を進められます。

谷樋周辺の屋根材をすべて取り外したところ、通常のルーフィング防水紙ではなく、別の素材で防水処理が施されていることが判明しました。

これは予想外の事態であり、慎重な調査が必要となりました。

通常、屋根の防水にはルーフィング防水紙が広く用いられますが、古い建物や特殊な構造の場合、異なる素材が使用されていることがあります。

今回発見された素材がどのような特性を持ち、どのように機能しているのかを正確に把握することで、適切な修復方法を選択できます。

屋根の防水材として使用されていたのは、一般的なルーフィング防水紙ではなく、「トントン葺き(ハイトントン)」と呼ばれるものでした。

これは、野地板と瓦の間に施工されており、防水の役割を果たしていました。

ただし、今回使用されていたのは正式なトントン葺きではなく、簡略化された柿板材のようなものでした。

そのため、本来のトントン葺きほどの防水性能は期待できないと考えられます。

長年の風雨による劣化は、防水材の性能を著しく低下させ、雨漏りの原因となります。

特に谷部は雨水が集まりやすく、腐食が進みやすい箇所です。

放置すると、野地板に穴が開き、建物内部への浸水を引き起こし、大規模な修繕が必要になることもあります。

早期の発見と適切な補修が、建物を守るために不可欠です。

トントン葺きと呼ばれる本来の施工方法

「トントン葺き」とは、正式には「枌葺き(そぎぶき)」と呼ばれる伝統的な屋根の工法です。

厚さ約1ミリ程度の薄い杉板を何枚も重ねて葺き、竹釘で固定します。釘を打つ際に「トン、トン」という音がすることから、この名前がつきました。

本来、トントン葺きは防水紙のような役割を果たすだけでなく、屋根材としても機能するものです。

しかし、今回使用されていたのは、その劣化版と言わざるを得ない状態でした。

本来のトントン葺きのような耐久性や防水性はなく、屋根材として再利用することはできませんでした。

屋根の作業範囲にルーフィング防水紙を貼り谷鈑金を取り付けます

穴が開いてしまった野地板は、合板などで丁寧に修復し、その上からルーフィング防水紙を重ねていきます。

これにより、雨水の侵入を完全に防ぎ、屋根の耐久性を高めます。

修復作業を行った範囲全体にルーフィング防水紙を隙間なく貼り終えたら、新しい谷鈑金を取り付けます。

これにより、雨水が谷部分から建物内部に浸入するのを防ぎ、雨漏りの心配がなくなります。

谷鈑金は、運びやすいように1.8m~2mの長さで製造されています。

そのため、2mを超える長い谷には、複数枚の鈑金を連結して使用します。

連結部分は、鈑金を重ね合わせ、コーキングボンドを塗布することで、しっかりと接着します。

コーキングボンドは、雨水の侵入を防ぐ堰止めの役割も果たし、谷全体を一体化させることで、高い防水性を確保します。

新しく取り付けた谷鈑金の側面から雨水が溢れないように、屋根材である「水密材」を貼り付けます。

これにより、雨水が谷鈑金の中心を通り、軒先の雨樋へとスムーズに流れるようにします。

水密材は、雨水の流れを適切にコントロールし、建物への浸水を防ぐ重要な役割を果たします。

瓦を屋根に再施工して行きます

谷鈑金周辺に屋根瓦を取り付ける際には、谷樋鉄板の縁に南蛮漆喰を置き、瓦をしっかりと接着させます。

これにより、雨水の侵入を防ぎ、瓦を安定させることができます。

瓦の取り付けは、作業開始時に瓦に書き込んだ番号に従い、軒先から棟に向かって順番に行います。

特に、谷部分で加工した瓦は、番号通りに取り付けないと正しく収まらないことがあるため、注意が必要です。

番号は、瓦を元の位置に戻すための重要な目印となります。

こちらの建物の屋根は、珍しい「L字棟」と呼ばれる形状をしています。

この形状では、棟瓦と棟冠瓦の向きが直角に変わるため、特殊な加工が必要です。

熟練の職人が、専用の道具を使って瓦を丁寧に加工し、隙間なく取り付けていきます。

しかし、以前の施工では、この加工部分の防水処理が不十分だったため、雨水が侵入していました。

瓦の取り付け作業の完了

棟冠瓦の隙間には、コーキングボンドを丁寧に塗布し、防水処理を施します。

これにより、雨水の侵入を完全に防ぎます。

今回の雨漏りは、古い「トントン葺き」という屋根材が原因でした。

そのため、新しい谷樋への交換と同時に、屋根全体の防水工事を行いました。

特に、棟部分の防水処理は慎重に行い、コーキングボンドで隙間を埋めました。

その後、材料や道具を屋根から下ろし、屋根全体を清掃して作業を完了しました。

作業後、お客様には工事の工程を写真で説明し、新しい谷樋と防水処理の結果を確認していただきました。

お客様は、雨漏りの心配がなくなり、大変喜んでくださいました。

雨漏り屋根診断の様子をご紹介している現場ブログリンク先↓↓↓

『名古屋市昭和区【谷樋板金交換】雨漏りした谷部の修理!古いトントン葺きから最新防水へ!谷樋板金の交換工事へ!』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【谷樋板金交換】名古屋市昭和区 雨漏りで雨染みが発生!腐食谷部を補修して谷板金を交換後にお客様にお願いしてアンケート記入』

ヤマムラ建装 株式会社では