【名古屋市瑞穂区】屋根のケラバ瓦落下と雨漏り原因を徹底究明!腐食した下地を防水施工しズレた瓦を強力固定!【セメント瓦】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

瓦の落下と雨漏り原因を究明!腐食した下地を防水・固定修理で屋根の安全を再生

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

工事のきっかけは?

「屋根の端っこの瓦が、今にも落ちそうなんです…」

お客様からそんな切羽詰まったご連絡をいただき、私たちはすぐに現場へ急行しました。

建物の裏側に回り込み、屋根を見上げると、そこには目を覆いたくなるような光景がありました。

屋根の側面にあるケラバ瓦が、あろうことか土台の木材ごと外れかけ、宙ぶらりんの状態になっていたのです。

もしこのまま落下すれば、ご家族はもちろん、近隣の方や通行人、停めてあるお車に直撃する大事故になりかねません。

緊急の調査を進めると、瓦のズレだけでなく、屋根の内部で深刻な雨漏りが進行していることが判明しました。

原因を紐解いていくと、新築時の施工において、本来あるべき「水を逃がす仕組み」が作られていなかったこと、そして経年劣化による固定力の低下が重なっていたことが分かりました。

「もっと早く気づけばよかった」と肩を落とすお客様に、私たちは「今気づけたことが不幸中の幸いです。

見えない部分からしっかり直せば、家は必ず蘇ります」とお伝えし、表面的な修理ではなく、根本から原因を絶つための改修工事をご提案させていただきました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築30年以上

工事費用・・・ 約30万円ほど

施工期間・・・ 3日間(雨漏り屋根点検も含む)

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

ふとご自宅の屋根を見上げた時、「瓦が歪んでいる気がする」「軒下の天井にシミができている」と不安を感じたことはありませんか?

その直感は、住まいからのSOSかもしれません。

今回ご紹介するのは、瓦の落下寸前という危機的な状況から、徹底的な調査と誠実な修理によって安全を取り戻した事例です。

調査の結果、見えてきたのは「水切り板金の不足」や「下地の腐食」といった、目に見えない部分での深刻なトラブルでした。

私たちは、ただ瓦を戻すだけではありません。

なぜ雨漏りしたのかという原因を突き止め、防水処理と強固な固定を施すことで、二度と同じ不安を抱かせない家づくりを目指しています。

その全工程を、現場の写真とともに詳しく解説します。

[toc]

瓦の落下・雨漏りの原因を徹底究明し適切な修理で安全と美観を回復

まず、建物の裏側へと回り、問題の箇所を慎重に確認しました。

そこには、セメント瓦が今にも落ちてしまいそうな状態で、見るからに危険な状態でした。

特に目を引いたのは、ケラバ瓦が建物の端から大きくずれ落ちていたことです。

一見すると、ケラバ瓦が一枚の大きな瓦として落ちかけているように見えました。

しかし、よく観察してみると、ケラバ瓦を固定するために使用されていた角材ごと外れてしまっていることが分かりました。

つまり、瓦だけでなく、それを支える土台も一緒に崩れてしまっていたのです。

この状態は、単に瓦がずれているだけでなく、屋根全体の構造に関わる重大な問題です。

放置すれば、さらなる瓦の落下や、雨漏りなど、二次的な被害を引き起こす可能性も考えられます。

【軒下の雨染みは警告サイン】屋根内部へ侵入した雨水が住まいを蝕む前にすべきこと

ふとした瞬間に屋根の先端を見上げてみてください。

もし軒裏ボード(軒下の天井板)に、茶色い「輪じみ」や「黒ずみ」が浮き出していたら、それは住まいが発している深刻なSOSかもしれません。

本来、軒裏は直接雨がかかりにくい場所です。

そこに雨染みが現れているということは、瓦のズレやひび割れ、あるいは防水シートの劣化によって、屋根の内部にまで雨水が侵入している決定的な証拠といえます。

外側からは一見何ともないように見えても、内側では野地板や垂木といった、家を支える大切な木材が水分を吸い込み続けている可能性が高いのです。

この状態を「まだ家の中までは漏れていないから」と放置するのは非常に危険です。

雨漏りが目に見える形で天井に現れる頃には、建物の骨組みに深刻なダメージが及んでいることも少なくありません。

私たちは、こうした現場のサインを決して見逃さず、どこから水が入り込んでいるのかを徹底的に調査します。

大切なのは、表面を隠すことではなく、原因を突き止める誠実な調査です。

【洋風瓦の雨漏り原因】「瓦の向き」と「水切り板金の不足」が招く深刻な浸水のメカニズム

晴れ間を待って屋根に上がり、雨漏りの核心に迫る調査を行いました。

今回注目したのは、丸みのあるデザインが特徴的な洋風瓦(セメント系瓦)です。

この瓦を美しく、かつ雨漏りさせないために欠かせないのが、屋根の端にあたるケラバ(袖部)の仕上げ方です。

本来、ケラバには瓦の山(頂点)を配置するのが理想です。

そうすることで雨水が外側に溢れず、スムーズに軒先へと流れていくからです。

しかし、こちらの現場では瓦の「谷」の部分が端に来るように加工されており、雨水がわざわざ屋根の側面へと流れ込んでしまう構造になっていました。

さらに驚いたのは、雨水を防ぐ最後の砦である水切り板金が一切設置されていなかったことです。

板金がないために、溢れた水はそのまま吸い込まれるように屋根裏へと浸入していました。

こうした不適切な施工方法が重なると、どれだけ良い瓦を使っていても家を守ることはできません。

私たちは現場の事実をありのままにお伝えし、表面的な繕いではなく、根本から雨水をシャットアウトする誠実な補修をご提案します。

【棟瓦の大きなズレに注意】ずさんな施工が招く雨漏りの実態と、今すぐ確認すべき屋根の隙間

屋根の頂上を守る棟冠瓦(むねかんむりかわら)の調査を進めると、目を疑うような光景が広がっていました。

瓦同士が本来あるべき位置から大きく離れ、はっきりと目視できるほどの隙間が生じていたのです。

特に深刻だったのは、屋根の斜面に沿って設置されている隅棟部(すみむねぶ)の状態です。

瓦が軒先に向かってずるりと滑り落ちており、その接続部分には大きな口が開いていました。

これほどの隙間があれば、雨水は防がれることなく屋根裏へ直接流れ込んでしまいます。

以前お伝えした「水切り板金の未設置」と合わせ、この分譲住宅の屋根がどのような考えで施工されたのか、同じ現場に立つ者として強い憤りを感じざるを得ません。

住まいを守るための基本が守られていない、あまりにずさんな施工と言えます。

すでに確認されている雨染みは、この隙間から侵入した雨水が時間をかけて建物を蝕んでいる証拠です。

【瓦の色ムラは危険信号?】日焼け跡が教える棟冠瓦の深刻なズレと、雨漏りのリスク

屋根の頂上にある棟冠瓦(むねかんむりかわら)を詳しく調査していると、瓦の重なり部分に不思議な「色の段差」を見つけることがあります。

まるで衣類の日焼け跡のように、色が褪せた部分と元の色が残っている部分がくっきりと分かれている状態です。

実はこの色の違い、棟冠瓦のズレを証明する決定的な証拠となります。

本来、瓦同士が重なって隠れているはずの部分が、地震や経年劣化によって外側に露出してしまったのです。

今まで日光や雨風から守られていた場所がむき出しになり、急速に退色が進んだことで、このような日焼け跡が生まれます。

この変色している幅を測れば、瓦がどれほど動いてしまったのかを一目で判断できます。

今回の現場では、かなりの幅で色が異なっており、瓦が相当大きく移動していることが分かりました。

これほど大きなズレは、雨水の侵入を許す隙間となり、深刻な雨漏りの引き金になります。

【棟瓦のズレを招く意外な原因】経年劣化で伸びる「古い針金」と最新の防水・固定対策

屋根の頂上に鎮座する棟冠瓦(むねかんむりかわら)がずれてしまう原因。

その多くは、瓦そのものではなく「固定の仕組み」に潜んでいます。

今回調査したお宅では、瓦を繋ぎ止めていた針金の経年劣化が、大きなズレを引き起こしていました。

かつて主流だった「素の針金」は、長年雨風にさらされると錆びて細くなり、重い瓦を支えきれずに伸びてしまいます。

特に築30年を超えるお住まいでは、こうした古い針金が緩み、瓦が少しずつ滑り落ちているケースが非常に多く見受けられます。

一度固定が緩んでしまった瓦は、台風や地震の際、非常に脱落しやすくなり危険です。

そのため、現在の現場では耐久性に優れた被膜材付きの針金を使用することが一般的です。

特殊な樹脂で保護された針金は、錆びに強く、数十年にわたって強固な固定力を維持してくれます。

私たちは、単に瓦を並べ直すだけでなく、こうした部材の選定から見直し、次なる被害を防ぐための誠実な施工を徹底しています。

見えない場所で住まいを支える小さな針金一本にまで、現場の知恵を注いでいます。

もし「屋根のラインが歪んで見える」と感じたら、それは固定が限界を迎えているサインかもしれません。

【屋根裏に隠れた衝撃の事実】防水紙のない土台木と、雨漏りを招く杜撰な施工の実態

屋根の調査を進める中で、目を疑うような光景に直面しました。屋根の頂上を支える棟(むね)の土台木が、瓦の隙間から完全にはみ出して見えていたのです。

本来、この木材は瓦でしっかりと覆われ、雨風から守られていなければならない重要な骨組みです。

さらに深刻だったのは、雨水の侵入を防ぐ最後の砦である防水紙(ルーフィング)が、この土台部分に一切施工されていなかったことです。

守られるべき木材が長年雨水に直接さらされ、土台木の腐食が取り返しのつかないほど進んでいました。

同じ現場に立つ者として、言葉を失うほど杜撰な施工と言わざるを得ません。

また、屋根全体を覆う平瓦も経年劣化で強度が落ちており、瓦自体が寿命を迎えつつあります。

本来なら全面的な刷新が望ましい状態ですが、今回はご予算や状況に合わせ、まずは雨漏りを止めるための最善の応急処置を施すことといたしました。

ご提案した内容で工事を進めて行きます

屋根の雨漏り点検を終え、詳細な調査結果に基づいて、お客様に最適な工事プランとお見積もりをご提案させていただきました。

後日、お客様からご快諾いただき、工事のご依頼をいただくことができました。

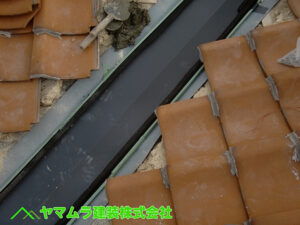

まず、工事に取り掛かる上で最初に確認したのは、ケラバ部分の状況です。

調査の結果、本来設置されているべき水切り鉄板が全く施工されていなかったことが判明しました。

この水切り鉄板は、雨水の流れを適切に制御し、屋根内部への浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

水切り鉄板がなかったために、長年にわたり雨水が直接ケラバ破風板に降り注ぎ、破風板は深刻な腐食を起こしていました。

このままでは、雨漏りがさらに進行し、建物全体の耐久性にも影響を及ぼしかねません。

そこで、まずは腐食したケラバ破風板周辺のセメント瓦を取り外し、作業スペースを確保することから始めました。

取り外した瓦は、安全な場所に一時的に保管し、後の工程で再び使用します。

【瓦の下に隠れた衝撃】野地板に開いた大きな穴と、住まいを守るための緊急補修

☞

屋根の修理を行う際、私たちが最も細心の注意を払うのがセメント瓦の取り扱いです。

修理のために一時的に取り外した瓦は、傾斜のある屋根の上で決して滑り落ちることがないよう、安定した平坦な場所へと慎重に移動させ、安全に保管します。

まるで大切なパズルのピースを扱うように、一枚一枚の重みを感じながら丁寧に進める現場の手仕事です。

そうして瓦を剥がして現れたのは、言葉を失うような光景でした。屋根の下地である野地板(のじいた)が長年の雨漏りによって腐り果て、ぽっかりと大きな穴が開いていたのです。

野地板は、住まいを雨風から守り、瓦を支え続ける「屋根の背骨」とも言える重要な土台です。

ここに穴が開いているということは、建物の骨組みそのものに深刻なダメージが及んでいる証拠。

放置すれば、屋根全体の強度を損なうだけでなく、天井の脱落にも繋がりかねません。

私たちはこの現場の事実を重く受け止め、一刻も早く安心を取り戻すための下地補強をご提案しました。

【見えない土台を蘇らせる】腐食した野地板の交換と、雨漏りに負けない下地づくりの舞台裏

雨漏りによって野地板(のじいた)に穴が開いてしまった場合、ただ上から板を貼るだけでは根本的な解決にはなりません。

私たちはまず、腐食が進んでしまった箇所を周辺の健全な木材まで含めて慎重に切り取り、丁寧に取り除きます。

これは、残った湿気や腐朽菌が周囲に広がるのを防ぐための大切な工程です。

古い板を撤去した後は、新しい下地を迎えるための入念な清掃を行います。

長年の間に溜まった埃や木屑を一つひとつ取り除き、凹凸のない綺麗な状態に整えることで、新しい部材がピタリと密着し、屋根の強度がよみがえります。

清掃が完了したらいよいよ、新しい野地板の取り付けです。

既存の屋根の厚みや寸法に合わせてミリ単位でカットし、隙間なくはめ込んでいきます。

まるでパズルのピースを合わせるように、ガタつきなくしっかりと固定する。

この現場のこだわりが、数十年先まで住まいを支え続ける強固な土台となります。

【屋根の美しさと強さを守る】ケラバ瓦の「高さ調整」が雨漏り防止に欠かせない理由

屋根の端にあたるケラバ(屋根の側面)の修繕において、私たちが特に入念に行うのが、専用の樹脂材を使った高さ調整です。

一見、瓦を並べるだけのように見えるかもしれませんが、実は屋根には長年の歪みや、瓦一枚ごとのわずかな個体差があります。

この高さをミリ単位で整える作業を怠ると、瓦の間に不自然な隙間が生まれ、そこから雨水が浸入したり、強風で瓦がガタついたりする原因になります。

そこで私たちは、腐食に強い樹脂材を土台に設置し、瓦が一直線に美しく、そして均一な仕上がりになるよう調整を重ねます。

この工程は、単に見た目を綺麗にするためだけではありません。

瓦の重なりを隙間なく密着させることで、雨水の流れをスムーズにし、屋根全体の耐久性を高めるという非常に重要な役割を担っています。

完成してしまえば隠れてしまう場所ですが、こうした現場のひと手間が、数十年後の安心を左右します。

【雨漏りさせない二段構え】防水シートと水切り板金が作る、強くて安心な屋根の下地づくり

新しく補強を終えた野地板の上に、住まいを雨から守る要となるルーフィング(防水紙)を敷き詰めていきます。

瓦はあくまで一次防水であり、このシートこそが万が一の浸水を食い止める「最後の砦」です。

施工の際は、補強した範囲よりも一回り大きくカットし、隅棟の上から包み込むように重ねます。

こうして水の流れる道を正しく作ることで、雨水を確実に外へ逃がすことができるのです。

続いて、屋根の端にあたるケラバ部分に水切り板金を取り付けます。

これは、破風板が雨水で腐食するのを防ぐために欠かせない大切な部材です。

最後に、瓦を固定するための土台となる桟木(さんぎ)を均等な間隔で打ち付けます。

こうした目に見えなくなる下地処理の一つひとつに時間をかけ、丁寧に向き合うことこそが、数十年先も瓦をがっしりと支え続ける強固な屋根を作ります。

作業の初めに取り外した瓦を再施工して行きます

下地処理が完了したら、いよいよ取り外しておいたセメント瓦を元に戻していきます。

まずは、平瓦から順番に取り付け、その後、ケラバ瓦を取り付けていきます。

平瓦を施工する際には、事前に屋根に取り付けた桟木が重要な役割を果たします。

平瓦の裏側には、桟木に引っ掛けるための爪がついています。

この爪を桟木にしっかりと引っ掛け、瓦を安定させます。

瓦を一枚ずつ丁寧に桟木に引っ掛けていきます。

全ての瓦が正しく配置されたら、最後に釘で固定し、強風などでもズレたり飛ばされたりしないようにしっかりと固定します。

この桟木と爪を使った固定方法は、瓦を均等に配置し、屋根全体を美しく仕上げるだけでなく、雨水の流れをスムーズにする役割も担っています。

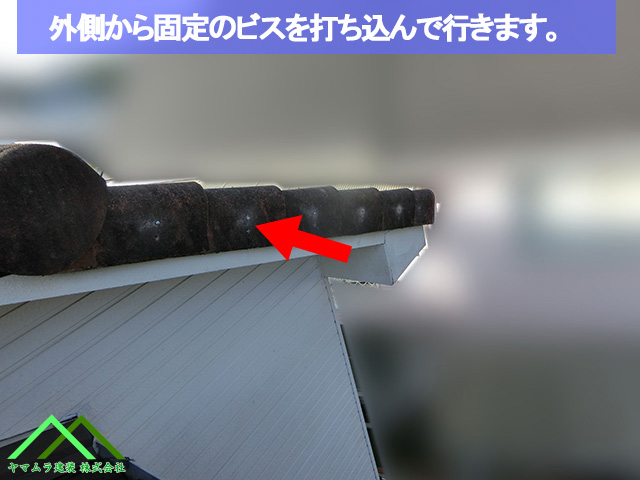

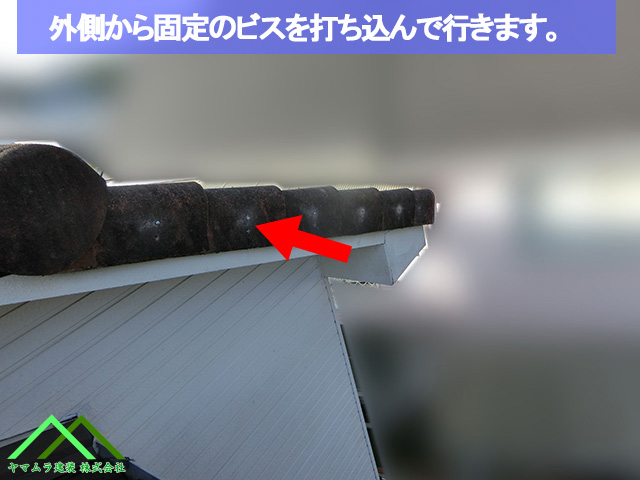

【台風に負けない屋根づくり】ケラバ瓦の「内外二重固定」と釘穴一つひとつへの誠実な防水対策

屋根の最も端に位置するケラバ(袖部)は、強風の影響を最も強く受ける場所です。

今回は、この重要な部分に新しい瓦を設置し、災害に強い屋根へと仕上げる工程をご紹介します。

まず、専用の工具を用いて瓦に新しい釘穴を開けます。

そこへ錆びに強いビスを一本ずつ打ち込み、土台へとがっしりと固定していきます。

その際、新築時に使われていた古い釘穴も決して放置しません。

わずかな隙間も雨漏りの原因になるため、コーキングボンドを丁寧に充填し、徹底した防水処理を施します。

さらに、私たちのこだわりは「外側からの補強」です。

瓦の内側だけでなく、外側からも専用の道具で穴を開け、固定用のビスを打ち込んでいきます。

こうして内と外の両側から挟み込むように留めることで、台風などの激しい風に煽られても瓦が浮き上がることのない、強固な耐風性能が生まれます。

一枚一枚、まるで丹念に縫い合わせていくような地道な手仕事こそが、数十年先の安心を支えます。

見えない部分まで妥協しない誠実な施工で、あなたの大切な住まいを雨風から守り抜きます。

棟とケラバが交わる重要地点へ、特殊部材による「浸水ストッパー」を設置

ケラバ瓦の設置を終え、次に向き合うのは屋根の「要」とも言える非常にデリケートな場所です。

それは、ケラバの最上段と隅棟(すみむね)の先端がちょうど接する、複雑な形状が交わる地点。

ここは屋根の上でも特に雨水が集中しやすく、適切な処置がなければ雨漏りを招きやすい、いわば雨水の侵入経路になりやすい場所です。

この急所を徹底的に守るため、私たちは棟の内部へ特殊な防水部材を丁寧に組み込んでいきます。

この部材は、いわば雨水の侵入を食い止める「ダム」のような役割を果たします。

表面の瓦だけで防ぎきれない激しい雨が万が一隙間から入り込んだとしても、この部材が建物の深部へ水が回り込むのを強力にブロックしてくれるのです。

こうした細部へのこだわりこそが、住まいの寿命を左右すると確信しています。

完成してしまえば見えなくなる内部の工程ですが、この一手間を惜しまない誠実な手仕事が、数十年後の安心へと繋がります。

隅棟などの棟の防水作業と棟冠瓦の再施工

まず、経年劣化によりズレて隙間ができてしまっていた隅棟部の棟冠瓦を、一つひとつ丁寧に取り外していきます。

まるで、古いアルバムをめくるように、慎重に作業を進めていきます。

棟冠瓦を取り外すと、長年の風雨にさらされてきた土台の木材が現れます。

この土台木も、経年劣化により傷んでいる可能性があるので、しっかりと点検することが大切です。

棟冠瓦を取り外す作業は、単に古い瓦を取り除くというだけでなく、屋根の状態を詳しく把握するための重要な工程でもあります。

この工程を通して、屋根の劣化状況や雨漏りの原因などを特定し、適切な補修方法を検討していきます。

既存の土台木を活かし、最新の防水紙とコーキングで雨漏りを封じる

屋根の頂上を守る棟冠瓦を取り外したところ、土台となっていた木材は幸いにも厚みが保たれ、十分に再利用できる良好な状態でした。

そこで今回は、このしっかりとした骨組みを活かしつつ、さらに高い安心をお届けするための防水補強を施していきます。

まず、土台木全体を包み込むように新しいルーフィング(防水紙)を丁寧に重ねて敷き詰めました。

これが、万が一瓦の隙間から雨が吹き込んだ際、建物内部への侵入を食い止める「最後の砦」となります。

次に、瓦をがっしりと繋ぎ止めるための固定用針金を土台へと取り付けていきます。

特に私たちが神経を使うのが、針金が防水紙を貫通する「穴」の処理です。

わずかな隙間も逃さず、コーキングボンドを一点一点丁寧に塗り込み、水の通り道を完全にシャットアウトします。

こうした地道な防水処理の積み重ねが、住まいの寿命を大きく左右します。

再利用できるものは大切に使い、補強すべき点は最新の技術で底上げする。

そんな現場の判断と誠実な手仕事で、お客様の暮らしに安心をお届けします。

針金の緊結と釘穴の防水処理が住まいの命運を分ける!熟練の「結び」と「封じ」の技

いよいよ、取り外していた棟冠瓦(むねかんむりかわら)を再び屋根の頂上へと戻していきます。

瓦には固定用の穴があらかじめ備わっていますが、ここに土台から引き出した針金を通し、一つひとつ手作業で緊結(きんけつ)していきます。

この作業は、ただ結べば良いというわけではありません。

緩みがあれば瓦が再びズレる原因になり、締めすぎれば瓦を傷める恐れもあります。

一本ずつ力加減を調整し、屋根全体のラインを整えながら確実に固定していく工程は、まさに経験がものを言う手仕事です。

そして、仕上げに欠かせないのが針金を通した釘穴の防水処理です。

針金を通したわずかな隙間は、放っておけば雨水の侵入経路となってしまいます。

私たちは、この小さな穴の一つひとつにコーキングボンドを深く丁寧に塗り込んでいきます。

三又瓦の徹底防水と強固な固定が完了!お客様の「怖かった」を「安心」へ変える誠実な屋根修理

屋根修理の総仕上げとして、棟冠瓦の先端にコーキングボンドを丁寧に塗り込みました。

これは、将来的な瓦のズレ落ちを防ぐための大切な「接着」の工程です。

強力に土台と一体化させることで、台風などの猛烈な強風にも負けない強固な屋根へと生まれ変わります。

特に、雨水が集中しやすい屋根の頂点、三又瓦(みつまたがわら)の釘穴には、より念入りに防水処理を施しました。

急所となる部分だからこそ、一切の妥協なく水の道をシャットアウトします。

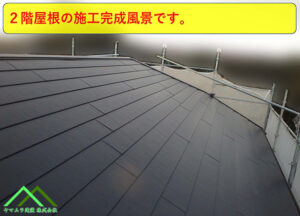

これで、今回のすべての修繕が完了です。

当初は施工不良に近い状態で、今にも落下しそうだったセメント瓦。

点検時の原因究明から、お住まいの将来を見据えた修繕のご提案、そして一貫した丁寧な施工まで、私たちは現場のリアリティと実直に向き合ってまいりました。

お引き渡し後、お客様から「いつ瓦が落ちてくるか怖くて仕方がありませんでしたが、綺麗に直って本当に安心しました」と、最高の笑顔をいただけたことが何よりの喜びです。

私たちはこれからも、誠実な施工を通じて、皆様の大切な我が家を守るお手伝いを続けていきます。

屋根の不安を抱えている方は、手遅れになる前にぜひ私たちの無料屋根点検をご活用ください。

FAQ(よくある質問)

Q1. 軒裏のシミを見つけたら、すぐに修理が必要ですか?

A. はい、早急な点検をお勧めします。

軒裏のシミは屋根内部で雨漏りが進行しているサインであり、放置すると建物の骨組みが腐食し、修理費用が高額になる恐れがあります。

Q2. 瓦が落ちていなくても、ズレているだけで危険ですか?

A. 非常に危険です。

ズレた隙間から雨水が入り込みますし、地震や強風の際に落下するリスクが高まります。

早めの固定直しが必要です。

Q3. 昔の屋根工事の施工不良も直せますか?

A. もちろんです。

今回の事例のように、水切り板金の不足や不適切な施工があれば、現在の正しい基準に合わせて下地から作り直す改修工事を行います。

Q4. セメント瓦は塗装が必要ですか?

A. はい、セメント瓦は表面の塗装で防水性を保っています。

塗装が剥げると水を吸い込み脆くなるため、定期的な塗り替えか、寿命であれば葺き替えを推奨します。

Q5. 調査や見積もりにお金はかかりますか?

A. 名古屋市および近郊エリアでの点検・お見積もりは無料で行っております。

屋根に上がって写真を撮り、現状をわかりやすくご説明しますのでご安心ください。

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓