【名古屋市緑区】屋根の雨漏り修理!瓦や漆喰・大棟の状態を徹底調査し谷樋交換工事へ!熟練の作業と誠実な施工【谷鈑金交換】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市緑区の雨漏り解決!谷樋交換と大棟修繕で見えない隙間まで封鎖する、再発防止に特化した誠実な施工

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

工事のきっかけ

今回の工事の始まりは、緑区にお住まいのお客様からの切実な一本のお電話でした。

「倉庫代わりにしている部屋の天井に、最近急に大きなシミができてしまった」という内容です。

現場に到着し、まずは天井裏を確認したところ、そこには前日の雨が残した生々しい水滴の跡がありました。

調査を進める中で、このお宅が以前にも別の業者に修理を依頼していたことが判明しました。

しかし、屋根の上を確認して愕然としました。

本来、谷樋(たにとい)を直すためには、上に重なる大棟(おおむね)を解体しなければならないのですが、以前の工事では手間を省くために古い板金の上に新しいものを差し込むだけの「その場しのぎ」の処置がなされていたのです。

さらに、屋根全体の調査では漆喰(しっくい)の剥がれや、構造的に雨水を引き込みやすい大棟の造りなど、複数の要因が絡み合っていることが分かりました。

「安く直せばいい」という考えが、結果として大切なお住まいの腐食を早めていたのです。

お客様に現状の写真をすべてお見せし、「もう二度と雨を漏らさないために、今、根本からやり直しましょう」という私たちの提案に、深く頷いていただきました。

これが、お住まいを本気で守るためのリフォームの幕開けでした。

建物の状況

築年数 ・・・ 築40年以上

工事費用・・・ 約35万円ほど

施工期間・・・ 2日間(雨漏り屋根点検も含む)

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

名古屋市緑区にお住まいで、雨漏りにお困りではありませんか?

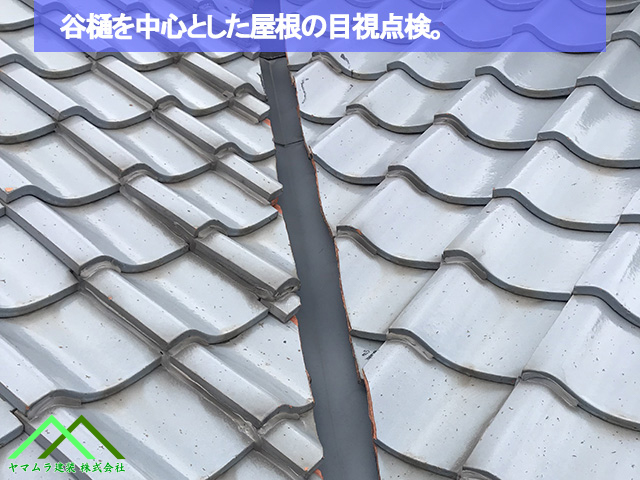

先日、緑区のお客様から、屋根の**谷樋(たにどい)**からの雨漏りについてご相談をいただきました。

谷樋とは、屋根と屋根がぶつかる谷間の部分にあり、雨水を一箇所に集めて流すための重要な部分です。

お客様のお宅では、過去に一度修理をされた痕跡がありましたが、残念ながら再び雨漏りが発生してしまいました。

私たちは、安易な応急処置では根本的な解決にはならないと考え、まずは徹底的に原因を調査しました。

その結果、過去の修理方法に問題があり、そこから雨水が再び浸入している可能性が高いと判明しました。

そこで、今回は古い谷樋をすべて新しいものに交換する工事をご提案し、ご依頼をいただきました。

工事では、まず周辺の瓦を慎重に外し、劣化した谷樋を撤去します。

その後、耐久性の高い新しい谷樋を設置し、雨水がスムーズに流れるように細心の注意を払って施工します。

最後に、外した瓦を元通りに戻し、雨漏りの再発を防ぎます。

お客様からは、「これで雨漏りの心配から解放されます」と安堵の声をいただきました。

私たちは、お客様の不安に寄り添い、根本的な解決を目指したご提案を大切にしています。

名古屋市緑区で屋根のお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

目次

- 1 名古屋市緑区の雨漏り解決!谷樋交換と大棟修繕で見えない隙間まで封鎖する、再発防止に特化した誠実な施工

- 2 谷樋交換工事の様子!過去の修理箇所が原因で雨漏りが発生!?徹底的な調査と丁寧な作業で雨漏りを解消

- 3 安い修理が雨漏り再発を招く?大棟(おおむね)を解体しない『差し込み補修』の落とし穴

- 4 屋根に塗られた謎のコールタール。過去の応急処置から見極める雨漏りの真実

- 5 既存の谷鉄板から新しい谷鉄板へと交換作業

- 6 屋根の急所『八谷(はちたに)』を雨漏りから守る!大量の雨水を逃がす熟練の板金加工

- 7 作業の初めにとって確保しておいた瓦を再施工して行きます

- 8 大棟の復旧と防水の極意。谷樋修理で切断した箇所を『カラーベスト』で補強し、雨漏りを防ぐ

- 9 谷鈑金を新しい物へと取り替え交換を行いました

- 10 FAQ(よくある質問)

- 11 各地域で屋根や谷部板金の点検やメンテナンスを行ったブログ記事

- 12 名古屋市緑区と同じ地域の現場施工事例

- 13 現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

谷樋交換工事の様子!過去の修理箇所が原因で雨漏りが発生!?徹底的な調査と丁寧な作業で雨漏りを解消

お客様のお宅に到着したら、まずは雨漏りの痕跡を探すことから始めます。

今回、雨漏りしているのは物置部屋の天井裏とのことなので、早速天井裏を覗いてみます。

すると、偶然にも前日に降った雨の跡が!

これはラッキー!

雨水の跡をたどっていくことで、雨漏りの原因となっている場所が特定しやすくなります。

「なるほど、雨水はここを通って落ちてきたのか…」

雨水の跡と、その周辺の状況を頭に入れて、いよいよ屋根に上って本格的な調査開始です!

例えるなら、探偵が事件現場を調査するようなもの。

雨水の痕跡という手がかりを元に、雨漏りの犯人(原因)を突き止めます!

安い修理が雨漏り再発を招く?大棟(おおむね)を解体しない『差し込み補修』の落とし穴

屋根点検に伺い谷樋(たにとい)を確認したところ、過去に補修された跡が見つかりました。

しかし、その方法は「手間を省くための応急処置」に留まっていました。

本来、谷樋を正しく交換するには、その上に重なる大棟(おおむね)の瓦を一度取り外す必要があります。

しかし、以前の業者は作業の負担を避けるためか、瓦を動かさず、古い板金の上に新しいものを差し込むだけの処置で済ませていたようです。

確かに、大棟を解体しなければ工事費用は抑えられます。

しかし、これでは重なり部分の防水処理ができず、根本解決には至りません。

その結果、このお宅では残念ながら短期間で雨漏りが再発してしまいました。

「安さ」を優先した修理が、結局はお客様に二度手間の負担を強いてしまったのです。

私たちは、たとえ手間や時間がかかったとしても、再発させないための確実な手順を貫きます。

一度大棟を丁寧に解体し、古い谷樋を根元から撤去した上で、新しい板金を正しく施工します。

目先の安さよりも、10年、20年と安心して暮らせる品質を届けること。

それが、現場に立つ私たちの誠実な仕事の形です。

屋根裏のシミと一致!見た目重視の『長すぎる大棟』が雨漏りを招く意外な盲点

屋根裏で発見した雨漏りの痕跡。

その位置を慎重に特定し、屋根の上から照らし合わせると、原因箇所がピタリと一致しました。

潜んでいたのは、屋根の頂上部分である「大棟(おおむね)」です。

なぜ、住まいを守るはずの棟が雨漏りを引き起こすのでしょうか。

今回のお宅では、新築時の意匠性を重視して、通常よりも大棟を長く伸ばした造りになっていました。

完成当時は、瓦を固定する漆喰(しっくい)も美しく、防水機能もしっかり果たしていたはずです。

しかし、歳月の経過とともに漆喰が劣化し、ひび割れが生じると状況は一変します。

実は、デザインのために長く伸ばした棟が、劣化後には逆に雨水を引き込む経路となってしまうケースがあるのです。

どれほど見た目が立派であっても、屋根本来の「水を逃がす」という機能性を損なってしまっては、大切なお住まいを支え続けることはできません。

私たちは、単に表面を直すだけでなく、屋根裏の状況から構造的な弱点を見極めることを大切にしています。

現場での確かな調査に基づき、見た目の美しさと、雨を寄せ付けない確実な機能性を両立させた修繕をご提案いたします。

谷樋の裏側に水の道を発見。見逃しがちな『雨水の回り込み』が引き起こす深刻な雨漏り

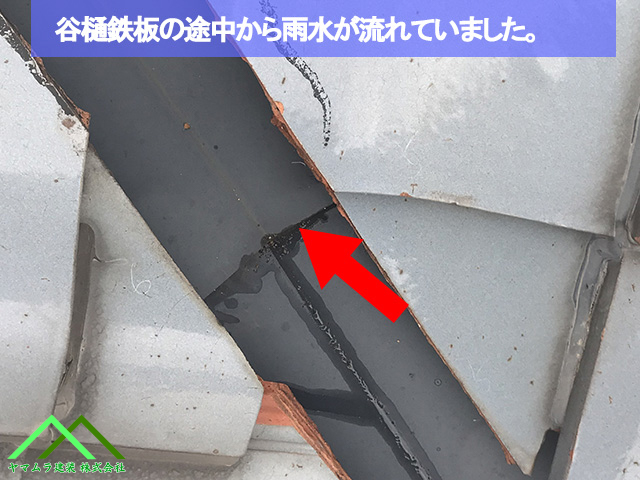

屋根に上り、細部まで慎重に調査を進めたところ、谷樋(たにとい)の板金が重なり合う部分の「裏側」から、雨水がじわりと流れ出ている痕跡を発見しました。

本来、屋根に降った雨は谷樋の表面を通ってスムーズに排水されるべきものです。

しかし、今回のように水が裏側に回り込んでいるという事実は、すでに屋根裏への浸入が始まっている決定的な証拠といえます。

一見、表面上は何ともないように見えても、板金の継ぎ目やわずかな隙間から水が逆流し、目に見えない場所で住まいを蝕んでいるケースは少なくありません。

この「裏側への回り込み」を放置してしまうと、屋根を支える木材の腐食を早め、雨漏り被害が加速度的に悪化してしまう恐れがあります。

大切なのは、表面的な修理で茶を濁すのではなく、なぜ水が裏側に回ってしまったのかという根本的な原因を突き止めることです。

私たちは、現場で流れる水の動きを一滴も見逃さないよう、細かな異変を徹底的に洗い出します。

少しでも「天井にシミがある」「雨の音が気になる」と感じたら、手遅れになる前に早期の点検をおすすめします。

住まいの健康を守るために、現状をありのままにお伝えし、最適な補修計画を誠実にご提案させていただきます。

屋根に塗られた謎のコールタール。過去の応急処置から見極める雨漏りの真実

屋根の点検を進めていると、別の谷樋(たにとい)に黒いコールタールが厚く塗られているのを発見しました。

お客様にお尋ねしてみましたが、いつ、誰が施した処置なのか全く記憶にないとのこと。

以前の業者によるものか、あるいは知人による親切心からの応急処置だったのかもしれません。

誰が塗ったのかという経緯も気になりますが、私たちにとって重要なのは「なぜ、ここに塗る必要があったのか」という事実です。

コールタールはかつて雨漏り対策としてよく使われましたが、現在はその下に隠れた板金の腐食を進行させてしまうリスクも指摘されています。

私たちは、過去の経緯を詮索するのではなく、この処置が現在の雨漏りとどう関わっているのかを現場の状況から冷静に読み解きます。

塗膜の下に隠された本当の傷み具合を、一つひとつ丁寧に紐解いていくことが、再発させない修理への第一歩だからです。

点検で見つかった事実は、ありのままにお客様へご報告いたします。

「以前の修理がどう影響しているか知りたい」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

長年の現場経験を活かし、今の屋根に本当に必要な処置を、嘘偽りなく誠実に導き出します。

他にも雨仕舞で気になる点

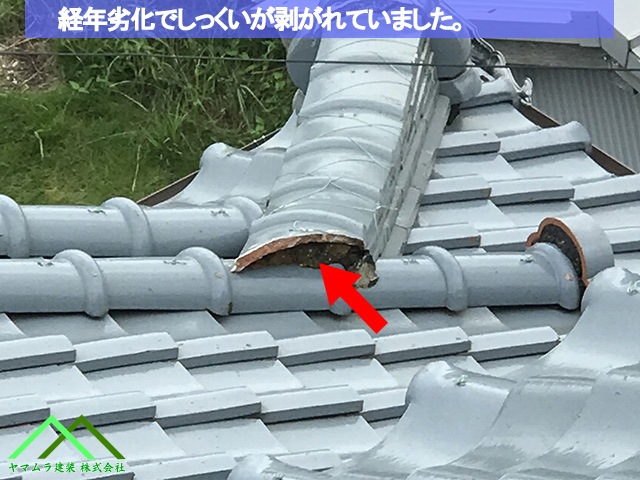

屋根の上を詳しく調べていくと、谷樋だけでなく、他の場所でも劣化を発見しました。

特に気になったのが、屋根漆喰(やねしっくい)です。

漆喰は、瓦の隙間を埋めて雨水の浸入を防ぐ役割がありますが、経年劣化によってあちこちで剥がれていました。

さらに、鬼瓦(おにがわら)の周りも大変なことに。

鬼瓦は、屋根のてっぺんについている鬼の形をした瓦のことです。

この鬼瓦の周りに塗ってあった漆喰も、ほとんど剥がれ落ちていました。

剥がれた部分には隙間ができていて、そこから雨水が浸入しやすくなっています。

「これじゃあ、雨漏りしてもおかしくない…」

谷樋だけでなく、屋根全体の劣化が雨漏りの原因になっている可能性が高いと考えられます。

これらの点検結果を、お客様に詳しくご報告させていただきました。

既存の谷鉄板から新しい谷鉄板へと交換作業

雨漏りの原因となっていた古い谷樋。

これを新しいものに交換するために、まずは古い谷樋と、その周りの瓦を撤去します。

「なんで瓦まで外すの?」と思われたかもしれません。

古い谷樋を撤去するためには、どうしても周りの瓦が邪魔になってしまうんです。

例えるなら、引き出しの中のものを整理する時に、周りのものを一旦どかすようなイメージです。

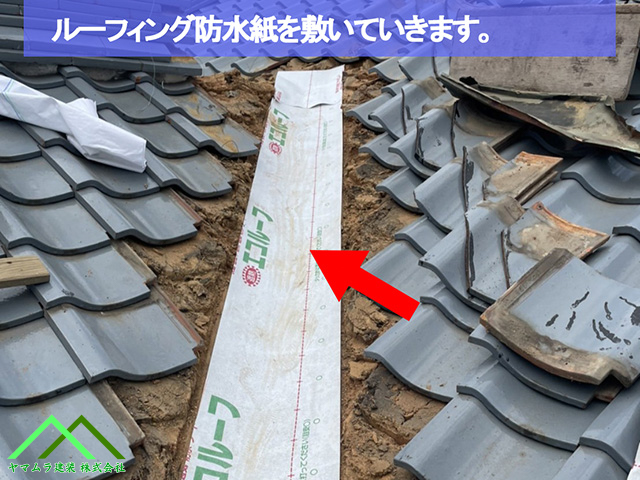

古い谷樋と瓦を撤去したら、いよいよ新しい谷樋の出番…と言いたいところですが、その前に大切な作業がもう一つ。

それが、ルーフィング防水紙の設置です。

古い谷樋があった場所に、この防水紙を敷いておくことで、万が一雨水が浸入しても、屋根裏に染み込むのを防ぐことができます。

新しい谷樋を取り付ける前に、しっかりと準備をしておくことが、雨漏りを防ぐための重要なポイントです。

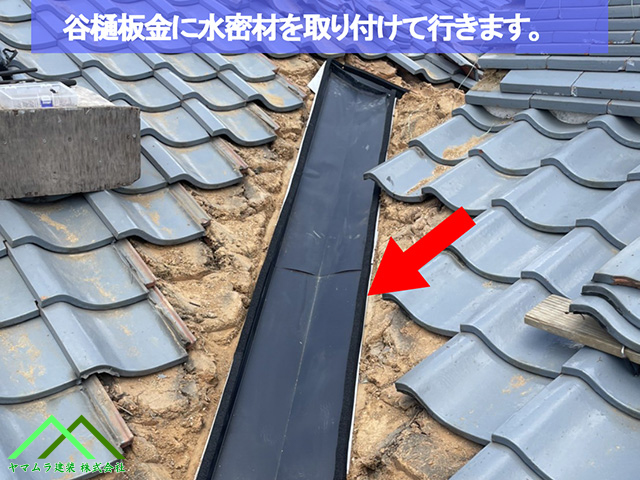

ゲリラ豪雨から家を守る!最新の谷樋交換と、安心を支える『水密材』の役割とは?

古い谷樋を撤去し、防水紙による下地作りを終えたら、いよいよ新しい谷樋(たにとい)の設置です。

今回使用したのは、サビに極めて強く、優れた耐久性を誇るガルバリウム鋼板。

現代の屋根修理において、最も信頼されている素材の一つです。

新しい谷樋を取り付けた後、私たちは両サイドにスポンジ状の「水密材(すいみつざい)」を慎重に配置します。

「なぜこんな部材が必要なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

これは、万が一谷樋から雨水が溢れそうになった際、横の瓦下へと水が流れ出るのを防ぐための堤防のような役割を果たします。

近年、予測不能なゲリラ豪雨が増えています。

通常の雨なら溢れることはまずありませんが、想定外の豪雨に対しても「念には念を入れる」のが私たちの流儀です。

堤防にさらに土嚢を積み上げるような二重の備えが、雨漏りリスクを最小限に抑えます。

この水密材は、必ずしも必須の部材ではありませんが、私たちは一歩先の安心をお届けするために、現場の判断で丁寧に取り付けています。

見えない部分への小さなこだわりが、数年、数十年後の住まいの健康を左右する。

屋根の急所『八谷(はちたに)』を雨漏りから守る!大量の雨水を逃がす熟練の板金加工

今回の屋根は、左右から伸びる谷樋が頂点で合流する「八谷(はちたに)」という特殊な形状をしていました。

この場所は、屋根に降った雨水が最も激しく集中する、いわば「川の合流地点」のような場所です。

そのため、少しでも板金の加工や取り付けに不備があると、瞬く間に雨漏りを引き起こしてしまう、屋根の急所とも言えます。

大量の水を一点で受け止め、スムーズに排水させるためには、現場での緻密な調整が欠かせません。

新しい谷樋を設置する際、この八谷部分は特に神経を使い、慎重に作業を進めました。

平面の板金を、屋根の角度に合わせてミリ単位で折り曲げ、隙間なく組み上げる作業は、まさに熟練の職人による手仕事の真髄です。

「ここが雨漏りを防ぐ最後の砦になる」という強い責任感を持ち、一切の手抜きを許さず丁寧に仕上げました。

目に見えなくなる部分だからこそ、現場の経験に基づいた確実な施工が、数年後の安心を左右します。

作業の初めにとって確保しておいた瓦を再施工して行きます

新しい谷樋を取り付けたら、次は瓦を元に戻していきます。

まずは、軒先瓦(のきさきがわら)を取り付ける作業からです。

軒先瓦は、屋根の先端部分にある瓦のこと。

雨水が屋根の中に浸入するのを防ぐ、重要な役割を果たしています。

この軒先瓦を固定するために使うのが、黒色の屋根漆喰(やねしっくい)、別名「南蛮モルタル(なんばんモルタル)」です。

「漆喰って、どんな役割があるの?」と思われたかもしれません。

漆喰は、瓦と瓦の隙間を埋める接着剤のようなもの。

瓦をしっかりと固定し、雨水が隙間から浸入するのを防ぐ役割があります。

今回は、屋根土(やねつち)と呼ばれる瓦の下地材と瓦の間に、この漆喰を詰めていきます。

例えるなら、レンガを積み上げる時にモルタルを塗るようなもの。

漆喰で隙間を埋めることで、瓦がしっかりと接着し、強固な屋根になるんです。

軒先瓦を取り付けたら、同じように漆喰を使って、平瓦(ひらがわら)も順番に取り付けていきます。

瓦のパズルを解くように。谷樋修理後の『平瓦(ひらがわら)』復旧で見せる職人のこだわり

軒先の瓦を据え付けた後は、屋根の大部分を構成するメインの平瓦(ひらがわら)を並べていく工程へと移ります。

「外した瓦をどうやって元の場所へ戻すの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

実は、雨漏り修理のために古い谷樋を撤去する際、私たちはそれぞれの瓦がどの位置にあったか正確に把握できるよう、場所ごとに整理して屋根の上へ積み上げておきました。

瓦は一見どれも同じように見えますが、長年その屋根に馴染んできた「癖」やわずかな形の個体差があります。

そのため、取り外した際の手順を遡るように、一つひとつ状態を確認しながら新しい谷樋の周りへと戻していきます。

隙間なく、かつ美しく収める作業は、まさに繊細なパズルを解くようなもの。

少しのズレが将来の水の浸入に繋がるため、熟練の職人が瓦同士の重なり具合を指先で確かめながら、慎重に並べていきます。

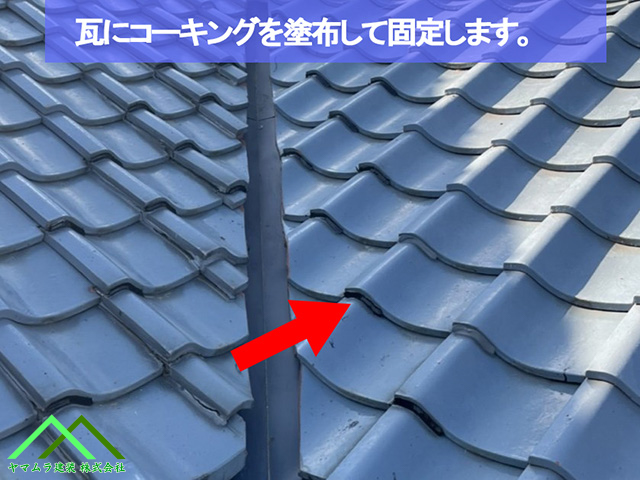

瓦のズレが雨漏りを招く?修理の仕上げに欠かせない『二重の固定』と現場の工夫

新しい谷樋の上に瓦を並べ終えた後、私たちは漆喰(しっくい)や接着剤が完全に乾くまで、細心の注意を払って「待ち」の時間を過ごします。

しかし、ただ乾くのを待つだけではありません。瓦を理想的な位置で確実に固定するために、現場ならではの知恵を絞ります。

その一つが、谷樋と瓦の隙間に差し込む「捨て木材」です。

これは瓦の高さを精密に整えるだけでなく、接着剤が固まるまでの間に瓦が自重で動かないよう支える、いわば「仮の杖」の役割を果たします。

洗濯バサミで固定しながら接着を待つようなこの一工夫が、後の耐久性に大きな差を生むのです。

さらに、将来の安心をより確かなものにするため、瓦の表面にもコーキングボンドを施します。

これは、近年の大型台風による強風や地震の揺れでも、瓦がズレたり脱落したりしないための大切な「飛散防止対策」です。

目に見える表面はもちろん、乾けば隠れてしまう場所にこそ、熟練の職人による二重、三重の策を講じます。

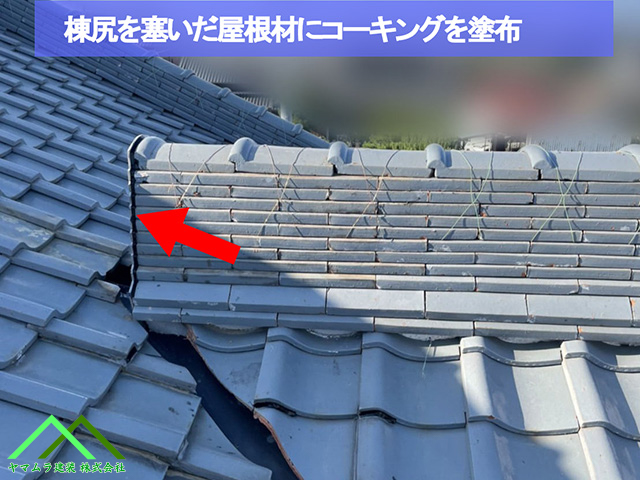

大棟の復旧と防水の極意。谷樋修理で切断した箇所を『カラーベスト』で補強し、雨漏りを防ぐ

☞

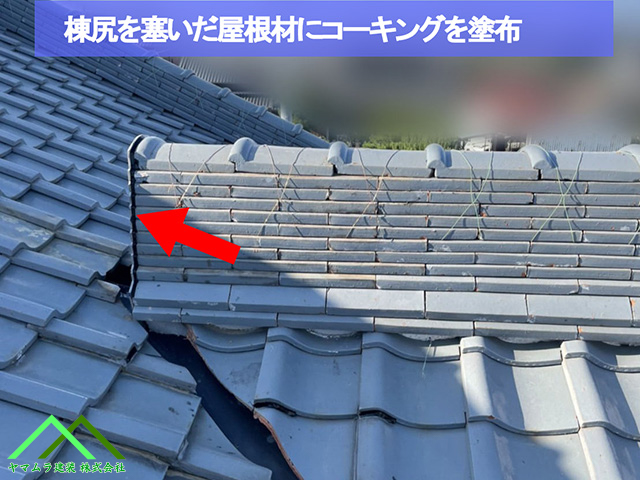

平瓦の設置を終え、いよいよ屋根の頂点である大棟(おおむね)の復旧作業に入ります。

まずは一度取り外しておいた熨斗瓦(のしがわら)や棟冠瓦(むねかぶりがわら)を元の位置へと戻していきます。

今回の谷樋交換に伴い、大棟の一部をカットしていたため、その隙間を埋めるための細やかな加工が必要になります。

そこで活用するのが、元の屋根材と同素材のカラーベストです。

大棟のサイズに合わせて現場でミリ単位の調整を行い、隙間なくピッタリと収まるように取り付けていきます。

ただ瓦を戻すだけでなく、こうした異素材を組み合わせることで、より強固な止水対策が可能になります。

さらに、瓦と新しい屋根材が合わさる接合部分には、コーキングボンドを丁寧に充填します。

これは、強風を伴う雨でも一滴たりとも水を入れないための「最後の砦」です。

目に見えなくなる細部にまで職人の手技を尽くすことで、ようやく大棟は本来の機能を備えた姿へと戻ります。

「直して終わり」ではなく、再発させない修理を追求すること。

熟練の職人によるこの一手間が、大切なお住まいを長期間にわたって守り続けるのです。

谷鈑金を新しい物へと取り替え交換を行いました

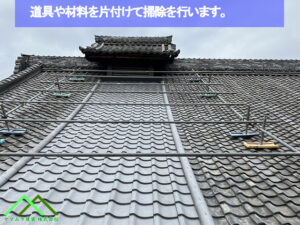

大棟(おおむね)の瓦を取り付けたら、最後に隙間を埋める作業を行います。

今回は、元の屋根に使われていたカラーベストという屋根材を、大棟のサイズに合わせて加工して取り付けました。

実は、熨斗瓦(のしがわら)や棟冠瓦(むねかぶりがわら)を加工した部分には、どうしても隙間ができてしまうんです。

この隙間をそのままにしておくと、雨水が入り込んで、雨漏りの原因になってしまいます。

だから、雨水の侵入を防ぐために、屋根材でしっかりと隙間を埋めておく必要があるんです。

屋根材を使って、雨水の侵入経路をシャットアウトします。

これで、雨漏りの心配はなくなりました。

今回の工事は、古くなって劣化していた谷樋を新しいものに交換する、屋根のリフォームでした。

最後に、屋根の上に残っている道具や材料、そして作業中に発生したゴミなどを全て降ろします。

「なんで掃除までするの?」と思われたかもしれません。

屋根の上には、釘やビスなど、小さな金属片が落ちていることがあります。

これらは、風で飛ばされて近隣の方の家に迷惑をかけてしまう可能性があります。

また、屋根の上にゴミが残っていると、雨どいを詰まらせて雨漏りの原因になることも。

だから、安全のため、そしてお客様に気持ちよくお引き渡しするため、屋根の上も綺麗に掃除するんです。

これで、今回の工事は全て完了です!

FAQ(よくある質問)

Q1:なぜ「差し込み補修」では雨漏りが再発するのですか?

A1:板金と板金の重なり部分を完全に密封できないからです。

古い板金が残っていると隙間から水が吸い上げられ、数年で雨漏りが再発するリスクが非常に高いのです。

Q2:屋根の漆喰が剥がれると、どんな影響がありますか?

A2:瓦を固定する力が弱まり、強風や地震でズレが生じやすくなります。

その隙間から雨水が侵入し、内部の木材を腐らせる原因になります。

Q3:ガルバリウム鋼板とは、どのような素材ですか?

A3:アルミニウムと亜鉛の合金でメッキされた、サビに非常に強い鋼板です。

現在の屋根施工において、軽さと耐久性を両立した信頼できる素材です。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓