【名古屋市緑区】雨漏りから守る!葺き替え工事と屋根点検の重要性?足場設置から耐震補強まで地域の財産を次世代へ【葺き替え】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

【山車殿の屋根葺き替え】雨漏り調査から最新の耐震工法まで、地域の宝を守り抜く施工の裏側を徹底解説!

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

弊社に点検などを依頼しようと思ったきっかけは?

今回の工事のきっかけは、地域で親しまれてきた山車殿の維持管理に関するご相談でした。

これまでにも小規模な修理を繰り返しながら大切に維持されてきましたが、どうしても避けられないのが「屋根の経年劣化」です。

山車殿は高さがあるため、地上からの目視では屋根の正確な状態を把握することが難しく、さらに山車を保護するためのブルーシートが遮蔽物となり、内部からの雨漏り確認も困難な状況にありました。

点検の結果、かつて主流だった「単窯(たんがま)」で焼かれた古い瓦に、多数のひび割れや表面の剥離現象が見つかりました。

これらの傷みは、長年の気温変化や雨風にさらされた結果であり、放置すれば建物の骨組みそのものを腐食させる大きなリスクとなります。

「地域の宝である山車を、何としても雨から守り、次世代へ最高の状態で繋いでいきたい」という保存会の皆様の強い願い。

その想いに応えるため、表面的な補修ではなく、根本から建物を守るための「屋根瓦の全面葺き替え工事」をご提案させていただく運びとなりました。

安全性を高める足場設営から、耐震性を考慮した最新工法への転換まで、建物の寿命を延ばすための挑戦がここから始まりました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築60年ほど

工事費用・・・ 約180万円ほど

施工期間・・・ 実働10日間ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

地域で古くから大切にされてきた山車を保管する「山車殿」。

長年、風雨から山車を守り続けてきましたが、屋根の老朽化による雨漏りの懸念が生じていました。

屋根は建物の中で最も高い場所にあり、普段なかなか異変に気づきにくい場所です。

今回、私たちは地域の皆様の想いを受け継ぎ、山車殿の屋根瓦葺き替え工事を承りました。

本記事では、晴天時の点検では見えにくい「雨漏りのリスク」の特定から、昔ながらの瓦の特性、そして地震や台風に強い最新の工法を用いた施工の全工程を詳しくご紹介します。

足場作りから瓦の一枚一枚の固定に至るまで、私たちが現場で何を大切にし、どのように建物の未来を守っているのか、その真摯な取り組みの様子をぜひ最後までご覧ください。

目次

- 1 【山車殿の屋根葺き替え】雨漏り調査から最新の耐震工法まで、地域の宝を守り抜く施工の裏側を徹底解説!

- 2 雨漏りから守る!築年数経過した山車殿の屋根瓦葺き替え工事

- 3 大切な山車を守るために。晴天時の点検で見えた雨漏り調査の難しさと、私たちが大切にしていること

- 4 昔ながらの『単窯』で焼かれた瓦の寿命とは?山車殿の屋根点検で見えた、職人の技と経年劣化の現実

- 5 鬼瓦を彩る漆喰の劣化に注意。山車殿の雨漏り点検から、瓦の葺き替え工事をご依頼いただくまで

- 6 瓦の葺き替え工事で前準備として足場を設置して行きます

- 7 瓦葺き替え工事として瓦や屋根土などをめくっていきます

- 8 瓦の下に眠る屋根の骨組みを露わに。撤去作業の徹底した整理整頓が、確かな屋根工事を生む理由

- 9 新しい野地板合板を使って屋根の補強などを行います

- 10 美しい屋根は『段取り』で決まる。瓦葺きをスムーズに進めるための、現場での細やかな知恵

- 11 ケラバ袖部に調整用の丸冠瓦を取り付けて行きます

- 12 屋根全体を掃除などを行い作業の完了となります

- 13 地域の宝を次世代へ。山車殿の屋根リフォーム完工と、足場解体で見えた新しい姿

- 14 FAQ(よくある質問)

- 15 各地域で屋根葺き替えや屋根修繕などの点検やメンテナンスを行ったブログ記事

- 16 名古屋市緑区と同じ地域の現場施工事例

- 17 現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

雨漏りから守る!築年数経過した山車殿の屋根瓦葺き替え工事

こちらの建物は、地域で大切にされている山車を保管するための「山車殿」です。

長年、地域の皆さんに親しまれてきましたが、どうしても年月が経つにつれて、あちこちに傷みが出てきます。

これまでに何度か修理をして、建物を長持ちさせる工夫をしてきたそうです。

ただ、屋根は一番高いところにあるので、なかなか自分たちで手を入れるのが難しかったとのこと。

それに、雨漏りにも気づくのが遅れてしまい、本格的な修理が遅れてしまったそうです。

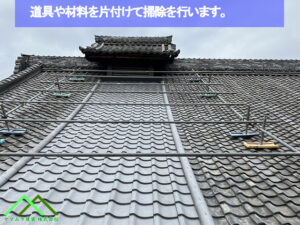

大切な山車を守るために。晴天時の点検で見えた雨漏り調査の難しさと、私たちが大切にしていること

大切な山車を納める山車殿の点検に伺いました。

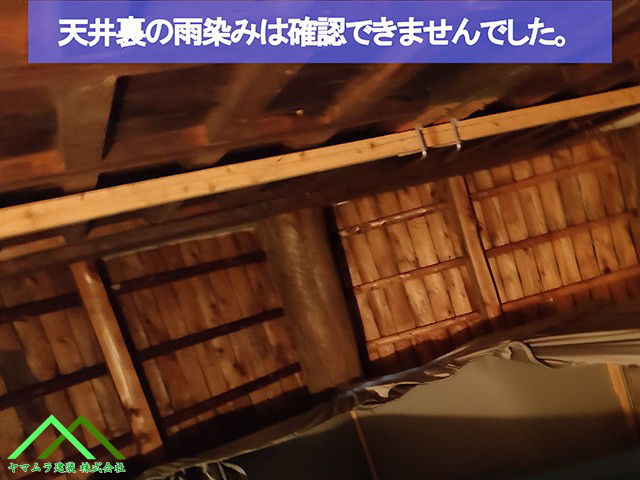

まずは天井裏の状態を詳しく確認したところ、幸いにも直接的な雨染みは見当たりませんでした。

しかし、長い年月を重ねた建物特有の経年変化により、全体的に黒ずみや劣化が進んでいる様子がうかがえます。

山車は地域の大切な財産です。現場では雨濡れを防ぐため、全体がブルーシートで厳重に保護されていました。

実は、今回の点検前後は天候に恵まれており、実際の雨漏りの瞬間を直接確認することは叶いませんでした。

また、山車を守るためのシートが遮蔽物となり、万が一漏水があっても、室内側から浸入箇所を特定するのは非常に困難な状況です。

雨漏り修理において、晴れた日の目視点検だけで原因を断定するのは容易ではありません。

しかし、私たちはこうした「見えないリスク」を曖昧にせず、現場の状況をありのままにお伝えすることを大切にしています。

建物の老朽化が進んでいるからこそ、表面的な判断ではなく、多角的な視点でのメンテナンス計画をご提案し、大切な山車を次世代へ繋ぐお手伝いをさせていただきます。

屋根上での目視による屋根の点検調査

実際に屋根に登って、状態を確認してみました。

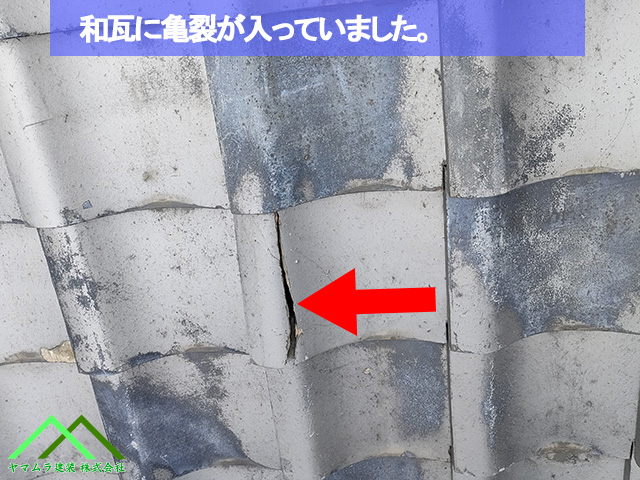

すると、すぐに何枚かの瓦にヒビが入っているのが見つかりました。

長年の雨風や気温の変化で、瓦が傷んでしまったようです。

このヒビ、見た目以上に深刻なんです。

これだけ大きなヒビが入っていると、雨が降った時に、そこから雨水が屋根の中にどんどん入ってしまいます。

昔ながらの『単窯』で焼かれた瓦の寿命とは?山車殿の屋根点検で見えた、職人の技と経年劣化の現実

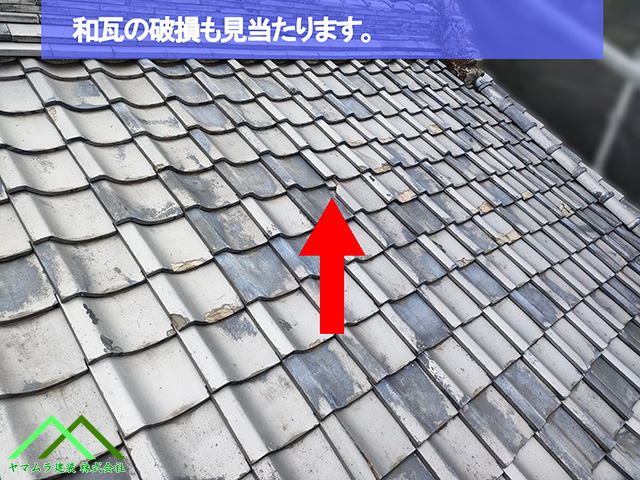

実際に屋根に上がり瓦の状態を詳しく確認したところ、多くの瓦で表面がポロポロと剥がれ落ちる「剥離現象」が進んでいました。

一見すると単なる老朽化に見えますが、これには瓦の歴史が深く関係しています。

この山車殿で使われているのは、現在の徹底した温度管理のもとで大量生産される瓦とは異なり、かつて主流だった「単窯(たんがま)」で焼かれたものです。

一つ一つの窯で職人が焼き上げる瓦は、味わい深い一方で焼きムラが生じやすく、その性質上、長い年月の間に表面の割れやひび割れが起こりやすいという側面があります。

現代の製造技術で作られた瓦は非常に耐久性が高く、剥がれや割れは少なくなりました。

しかし、この場所を長年守り続けてきた古い瓦たちは、限界を迎えているようです。

中には表面が剥げるだけでなく、完全に破断している瓦も複数見受けられました。

こうした屋根の傷みを放置すると、雨漏りから建物の骨組みを傷める原因となります。

私たちは、歴史ある建物の価値を損なわないよう、今の技術で最適な屋根リフォームをご提案し、大切な建物の未来を守ります。

大棟部も目視による点検調査

屋根の一番高いところにある「大棟」は、何枚もの「熨斗瓦(のしがわら)」を積み重ねて作られています。

本来は、この熨斗瓦を積み重ねる時に、「チリ」と呼ばれる少しの隙間を空けながら積んでいくのが普通です。

でも、この山車殿の屋根を見てみると、隙間を空けずにピッタリと積み重ねてしまっていました。

この積み方だと、雨水が隙間から入ってしまい、雨漏りの原因になることがあるんです。

鬼瓦を彩る漆喰の劣化に注意。山車殿の雨漏り点検から、瓦の葺き替え工事をご依頼いただくまで

昔ながらの屋根建築では、鬼瓦をより堂々と見せるため、背面に漆喰(しっくい)で華やかな装飾を施すことがよくありました。

今回点検した山車殿にも見事な飾りがついていましたが、残念ながら経年変化により漆喰の剥がれが深刻な状態でした。

本来、こうした箇所は定期的な塗り直しが必要ですが、高い屋根の上ということもあり、日々の管理では目が届きにくいものです。

放置された漆喰の隙間は、雨水の侵入経路となるリスクを孕んでいます。

これですべての雨漏り点検が完了しました。

点検の結果は、保存会の代表者様にその場で撮影した現場写真をお見せしながら、細部まで正直にご説明いたしました。

屋根の現状を正しくご理解いただいた結果、保存会の皆様から「大切な建物を守るために、この機会に瓦の葺き替え工事をお願いしたい」と正式なご依頼をいただく運びとなりました。

後日、建物の未来を見据えたお見積りを作成し、改めてお届けいたしました。

私たちは、地域の宝である山車殿を次の世代へ引き継ぐため、一現場一現場、真摯に屋根と向き合い続けています。

瓦の葺き替え工事で前準備として足場を設置して行きます

さて、いよいよ屋根瓦の葺き替え工事が始まります。

まずは、作業の準備として、建物の周りに「仮設足場」を組み立てていきます。

今回の山車殿は、屋根以外にも何度か修繕をしている、地域の大切な建物です。

屋根の工事では、安全に作業するために、必ずこの仮設足場を設置します。

足場屋さんのトラックが到着し、建物の横に足場の材料を運び込みます。

これから、職人さんたちが手際よく足場を組み立てていきます。

リフォームの第一歩は『安全』から。屋根工事を支える足場設営の裏側と、職人の工夫

いよいよ屋根のリフォーム工事が始まりました。その第一段階として、まずは建物の周囲に足場材の運び込みを行います。

膨大な部材をただ置くのではなく、組み立ての順序を逆算し、それぞれの配置場所へ的確に振り分けていくのが、工事をスムーズに進めるための鉄則です。

組み上げ途中の足場は、まだ固定が不十分で非常にデリケートな状態にあります。

そのため、材料を置いたら間を置かず、一気に組み上げて建物を包み込み、堅牢に固定していかなければなりません。

現場で腕を振るう職人たちは、安全を第一に考え、常に自分の手の届く範囲に最適な材料を配置しています。

この無駄のない動きは、単にスピードを上げるためだけではなく、常に安定した状態で足場設営を完了させるための知恵でもあります。

こうした一つひとつの細やかな工夫が、結果として高品質な施工と、施主様への安心感へと繋がっています。

私たちは、工事の土台となる足場の段階から、決して妥協のない現場管理を徹底しています。

安全な工事は『足元の位置決め』から。屋根リフォームを支える土台作りのこだわりと現場の視点

屋根のリフォーム工事において、作業の安全と品質を支える要となるのが足場です。

その設営で最も重要なのが、最初に決める「土台の位置」です。

現場を統括する親方が、建物の周囲の地盤や形状を細かく観察し、どこに支柱を立てれば最も安定するかを慎重に見極めていきます。

足場は、ただ図面通りに材料を組み上げれば良いというものではありません。

もし土台の配置が少しでもずれてしまうと、上部へ組み進めるほどに歪みが生じ、作業中に大きく揺れるような不安定で危険な状態を招いてしまいます。

だからこそ、最初の位置決めには一切の妥協が許されません。

強固な土台を築くことが、職人たちの安全を守り、ひいては施主様の大切なご自宅を傷つけることなく、精度の高い施工を完遂するための絶対条件なのです。

私たちは、見えなくなってしまう足元の基礎から徹底的にこだわり、安心感のある現場環境を整えることで、高品質な外装リフォームをお届けしています。

高さが増すほどに高まる緊張感。屋根工事の安全を支える『足場組み』の精密な手仕事

土台となる位置が定まると、いよいよ足場の組み立てが本格的に始まります。

まずは基礎となる一段目を横一列に隙間なく組み上げ、全体の水平を保ちながら土台を固めていきます。

ここから作業は上へ上へと進んでいきますが、二段目、三段目と高度が上がるにつれて、一段ごとの水平・垂直のバランスが非常に重要になってきます。

高所では、わずか数ミリのズレが上部での大きな揺れに直結し、工事全体の安全を脅かす危険な足場になってしまうからです。

現場で作業にあたる職人たちは、一本の部材を繋ぐたびにその固定具合を五感で確かめ、慎重に歩みを進めます。

特に屋根に近い高所作業になるほど、一瞬の油断も許されない細心の注意が求められます。

私たちは、この「急がば回れ」の精神を大切にしています。

時間を惜しまず着実な仮設設営を行うことが、最終的に施主様へお届けする高品質な屋根修理の土台となると信じているからです。

建物の形に合わせた最適な足場づくり。現場の状況から判断する、安全で効率的な設営の裏側

今回の現場では、建物の外周をぐるりと囲むように、一段ずつ慎重に足場を組み上げています。

実は、足場の架け方には一律の正解があるわけではありません。

建物の一面ずつを仕上げていく手法もあれば、今回のように全体を一周しながら高さを出していく手法もあります。

どちらの順序で進めるかは、建物の複雑な形状や隣地との距離、さらには材料を運ぶトラックの停車位置といった現場環境を考慮し、その場で最適解を導き出しています。

現場を任された足場職人が、その日の天候や周辺への影響を読み取り、最も安全かつ効率的に動けるルートを判断しているのです。

こうした臨機応変な対応は、単なるスピードアップのためだけではなく、作業中の不安定な時間を最小限に抑えるという安全管理の一環でもあります。

一つひとつの現場に真摯に向き合い、その建物にとって「今、最善の進め方」を選択すること。

私たちは、こうした目立たない部分での誠実な仕事の積み重ねが、最終的な屋根リフォームの品質を左右すると考えています。

安全な屋根修理の土台が完成。足場工事に伴う音や車両へのご理解と、私たちが尽くす配慮

着々と積み上げられた足場が、ついに屋根の高さまで到達しました。

仕上げに、防塵や落下防止のためのメッシュシートで全体を覆えば、いよいよ本格的な工事の準備が整います。

この足場設営は、実は想像以上に過酷で繊細な工程です。

部材を強固に固定する際には、ハンマーで叩く金属音がどうしても周囲に響いてしまいます。

まだ不安定な高所で、重い鉄の材料を抱えながら一歩ずつ組み上げていく作業は、常に危険と隣り合わせの真剣勝負です。

近隣の皆様には、一時的に大きな音や車両の出入りでご不便をおかけすることとなります。

しかし、職人の命を守り、施主様のご自宅を丁寧に補修するためには、決して欠かせないプロセスです。

私たちは、こうした現場の状況を事前にお伝えし、少しでもご不安を和らげるよう近隣挨拶や丁寧な説明を徹底しています。

すべては、安全で確実な屋根工事を完遂するために。

私たちは今日も、一打一打に責任を込めて現場を作っています。。

瓦葺き替え工事として瓦や屋根土などをめくっていきます

足場が組み終わったら、いよいよ古い瓦を撤去していきます。

屋根の一番高いところ(大棟)から、軒先に向かって、一枚ずつ丁寧に剥がしていきます。

剥がした瓦は、そのまま下に落とすのではなく、屋根の上に置いていきます。

こうすることで、後で運びやすく、効率よく作業を進めることができるんです。

瓦の下に隠れた『屋根土』の正体とは?昔ながらの湿式工法から、地震に強い現代の乾式工法へ

古い瓦を一枚ずつ丁寧に剥がしていくと、その下には「屋根土(葺き土)」と呼ばれる大量の土が現れます。

これは、かつて瓦を屋根に固定するために欠かせなかった特殊な粘土です。

泥状の土を盛り、その上に瓦を押し当てることで接着剤のような役割を果たしていました。

しかし、この伝統的な手法には時代の変化とともに懸念点も見えてきました。

年月が経ち乾燥が進むと、土の接着力が失われて崩れやすくなり、強風で飛散したり隙間から漏水の原因になったりすることもあります。

また、この土を使えるのは重厚な和瓦に限られていました。

現代の屋根リフォームでは、こうした土を使わずに瓦を釘やネジで直接固定する「乾式工法(かんしきこうほう)」が主流です。

土を取り除くことで屋根全体が劇的に軽くなり、建物の耐震性能を高めることにも繋がります。

私たちは、現場で土の状態を一つひとつ確認し、古い建物の負担を減らしながら、次の数十年を安心して過ごせる地震に強い屋根をご提案しています。

瓦の下に眠る屋根の骨組みを露わに。撤去作業の徹底した整理整頓が、確かな屋根工事を生む理由

古い瓦を降ろし、大量の屋根土を片付ける工程は、新しい屋根を作るための大切な準備期間です。

屋根の上には「トン袋」と呼ばれる頑丈な大型の袋をあらかじめ広げ、剥がした土や瓦の破片を迅速に回収していきます。

現場を常に整理しながら進めることで、足元の安全を確保し、次に行う精密な作業の質を高めることができるのです。

すべての土と瓦を取り除くと、ついに屋根の土台である「野地板(のじいた)」がその姿を現します。

長年、重い瓦を支え続けてきた屋根の骨組みがあらわになるこの瞬間は、私たちにとっても緊張が走る時です。

板の腐食や傷み具合を直接目で見て、手で触れて確かめることで、表面的な修理ではなく、建物そのものを長持ちさせるための補修プランを確定させます。

私たちは、こうした見えない部分の清掃と確認作業を、一切の妥協なく積み重ねています。

この真っさらになった状態こそが、これから始まる葺き替え工事の出発点であり、お客様の安心を築くための重要な基盤となるからです。

屋根の雨漏り対策でブルーシートを全面に貼ります

古い瓦と土をすべて撤去したら、次は雨対策です。

屋根全体に、大きなブルーシートを被せていきます。

ブルーシートには、いろいろな厚さのものがありますが、屋根に使う場合は、できるだけ厚手のものを選びます。

薄いものだと、雨が染み込んでしまうことがあるからです。

これで、雨が降ってもひとまずは安心です。

翌日には、新しい屋根の土台となる合板を取り付け、その上に防水シートを貼る作業を行います。

もし夜中に雨が降ってきたら大変なので、しっかりと対策をしておくことが大切です。

新しい野地板合板を使って屋根の補強などを行います

古い野地板の上に、新しい野地板合板を重ねて取り付けます。

こうすることで、屋根の土台がさらに丈夫になります。

新しい野地板合板として、屋根の工事ではよく使われる合板というものを使います。

- サイズは、だいたい90cm×180cmくらいのものが一般的です。

- 厚みは、10mm~12mmくらいのものがよく使われます。

- 古い野地板も、新しい野地板と一緒に使うことで、補強材として再利用します。

雨漏りを防ぐ最後の砦。屋根の寿命を左右する防水シート『ルーフィング』施工のこだわり

新しく補強した野地板の上に、屋根の二次防水を担う「ルーフィング」という防水シートを敷き詰めていきます。

このシートは、強風や豪雨によって万が一瓦の下へ雨水が浸入した際、お住まいを雨漏りから守る「最後の砦」となる非常に重要な部材です。

施工において私たちが最も神経を研ぎ澄ませるのが、シート同士の「重ね幅」です。

下から上へと順番に、重なり部分を十分なゆとりを持って重ねることで、水流がシートの隙間から中へ入り込むのを物理的に防ぎます。

どれだけ高価な瓦を使っても、この土台となる防水対策が疎かであれば、本当の意味で安心な住まいは実現しません。

現場では、シートに浮きやたるみがないか、端の処理は万全かを一つひとつ手作業で確認しながら進めます。

見えなくなってしまう場所だからこそ、一切の手抜きをせず、確かな防水性能を確保すること。

私たちは、こうした丁寧な積み重ねが、お客様の大切な資産を長期間守り抜く唯一の方法だと信じています。

新しい和瓦で屋根を彩る前に事前準備として桟木などを取り付けます

ルーフィングを貼り終えたら、次は「桟木(さんぎ)」という細長い木材を取り付けていきます。

この桟木は、瓦を引っ掛けて固定するための土台となるものです。

瓦を並べる間隔に合わせて、等間隔に桟木を取り付けていきます。

桟木には、木でできたものと、樹脂でできたものがあります。

どちらを使っても、瓦を取り付ける上では特に問題はありません。

ただし、瓦が古くなって割れたり、風化して隙間ができたりすると、そこから雨水が浸入してしまうことがあります。

もし桟木が木製だった場合、雨水で腐ってしまい、そこから雨漏りにつながる可能性も考えられます。

地震に負けない瓦屋根を作る。大棟(おおむね)を支える『強力棟金具』の設置と、見えない部分へのこだわり

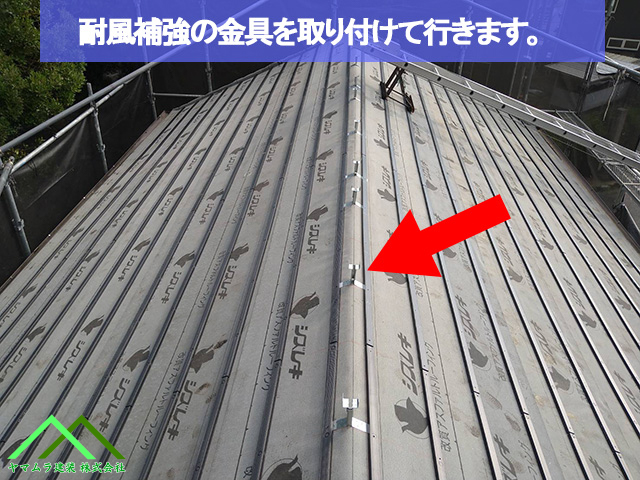

瓦を引っ掛けるための桟木(さんぎ)を屋根全体に打ち付ける作業と並行して、屋根の頂点にあたる大棟(おおむね)の補強に取り掛かります。

棟は屋根の中で最も高く、地震の揺れを大きく受けやすい場所。

だからこそ、ここには「強力棟材」という頑丈な補強材を組み込んでいきます。

この補強材を屋根の骨組みと一体化させるのが、専用の強力棟金具です。

私たちは、棟の中心線に沿って、規定の間隔でこの金具を一本ずつ正確に固定していきます。

昔ながらの工法では漆喰の粘り強さに頼ることが多かった棟ですが、現在はこうした耐震金具を芯に一本通すことで、激しい揺れが起きても瓦が崩れにくい構造を作り上げます。

一軒一軒、屋根の状態に合わせて金具の角度や高さを微調整する作業は、非常に根気がいります。

しかし、この地震対策こそが、数十年先まで安心をお届けするための土台です。

屋根が完成すれば見えなくなる場所だからこそ、現場での真摯な手仕事を積み重ね、万全の状態で次の工程へと繋いでいます。

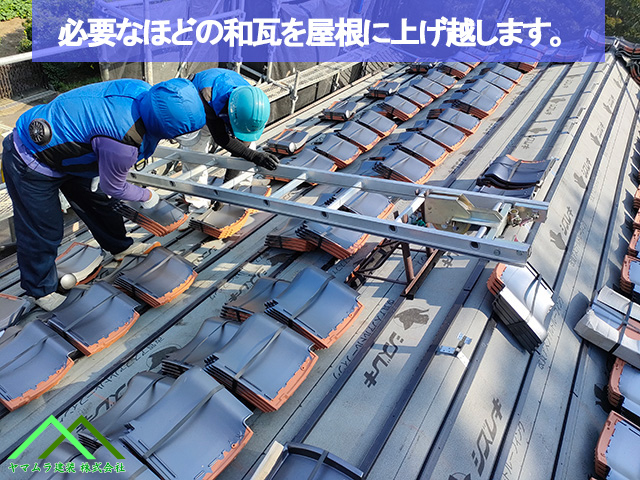

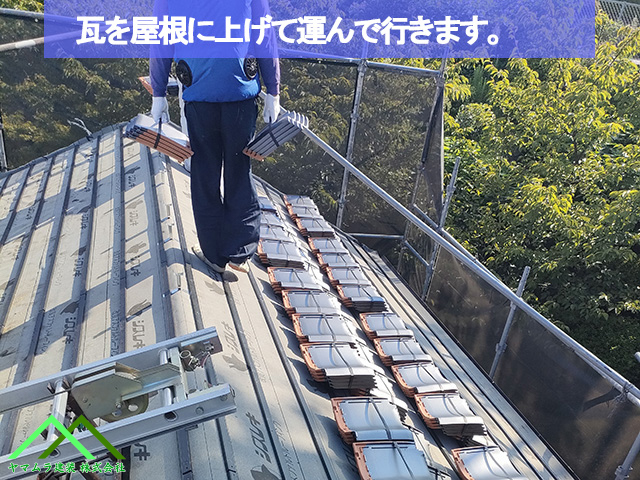

美しい屋根は『段取り』で決まる。瓦葺きをスムーズに進めるための、現場での細やかな知恵

いよいよ、屋根全体を美しく彩る瓦葺きの工程が始まります。

その準備として、まずは地上からすべての瓦を屋根の上へと運び上げる「瓦揚げ」を行います。

屋根に運び込まれた瓦は、ただ積み上げるのではありません。

現場の職人たちは、後の作業動線を考慮し、一定の間隔で整然と配置していきます。

この事前の段取りが、実は工事の質を大きく左右します。

なぜ、これほど手間をかけて瓦を等間隔に並べるのか。

それは、瓦を一枚ずつ固定していく際、常に自分の手の届く範囲に材料がある状態を作るためです。

移動の無駄を徹底的に省くことで、作業への集中力を切らさず、正確に、そしてスムーズに瓦を葺くことができます。

こうした目立たない現場の工夫の積み重ねが、最終的な仕上がりの美しさと、強固な屋根の完成に繋がります。

私たちは、一軒一軒の住まいに誠実に向き合い、細部から一切の妥協をせず屋根リフォームを進めています。

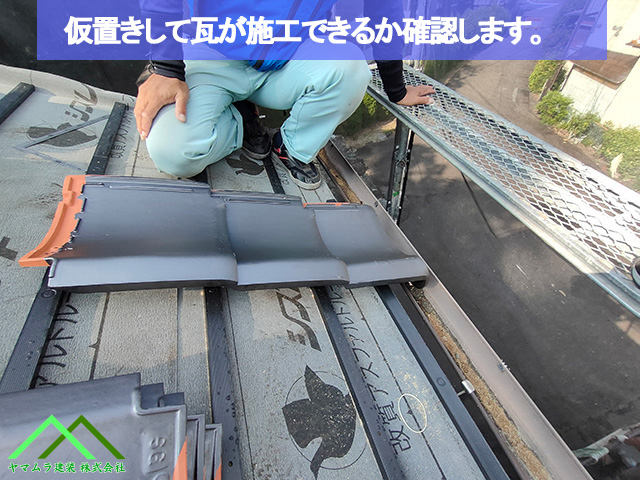

新しい和瓦で屋根全体に施工して彩っていきます

次に、瓦を並べる前に、屋根の一番先端の部分(軒先)に、瓦の高さを調整するための材料を取り付けていきます。

この作業は、瓦を綺麗に並べるためにとても重要です。

職人さんが、寸法を測りながら、一枚一枚丁寧に高さを調整していきます。

高さ調整材には、いろいろな厚さのものがあります。

15mmくらいのものから30mmくらいのものまで、屋根の傾斜や瓦の種類によって使い分けます。

また、素材も木や樹脂など様々ですが、高さを調整することが目的なので、基本的にはどの素材を使っても問題はありません。

美しい屋根は軒先から。平瓦を葺き進める順序と、一軒一軒の現場に合わせた最善の判断

屋根の表情を決める瓦葺き作業が本格的に始まります。

まずは、屋根の最も先端にあたる軒先から着手します。

ここには「軒先瓦」という専用の瓦を横一列に据えていきます。

住まいの顔とも言えるこの場所を、一筋の狂いもなく整然と並べることが、後の仕上がりの美しさを大きく左右します。

続いて、屋根の広い面積を構成する平瓦(ひらがわら)の工程へと移ります。

今回の現場では、基本に忠実に右から左へと順序よく葺き進めています。

瓦を葺く方向は右からが一般的ですが、屋根の複雑な形状や瓦の種類によっては、その現場に最も適した向きを臨機応変に判断して進めるのが私たちのこだわりです。

また、広大な面積を誇る建物の場合は、複数の職人が呼吸を合わせ、同時に葺き上げるチームワークが求められることもあります。

どのような現場であっても、一軒一軒の特性を深く見極め、雨水の流れや耐風性能を考慮した確実な施工を徹底しています。

大切な住まいを風雨から守り抜くため、一丸となって誠実に屋根を作り上げていきます。

和瓦の美しさと防水性能を守る『重ね』の知恵。一列ずつ丁寧に葺き上げる現場のこだわり

日本の伝統的な和瓦を葺き上げる工程は、実に繊細で根気のいる作業の連続です。

作業は屋根の下から上に向かって、縦一列ずつ確実に行っていきます。

単に並べるのではなく、瓦同士を絶妙な加減で重ね合わせることで、雨水をスムーズに流し、建物内部への浸入を防ぐ強固な防水構造を作り上げているのです。

この「重ね」の作業こそが、屋根の寿命を左右します。

わずかな隙間やズレも許されないため、現場の職人は一枚一枚の瓦と対話するように向き合い、指先の感覚を研ぎ澄ませて据え付けていきます。

どれほど技術が進歩しても、最後は人の手による丁寧な手仕事が、住まいを風雨から守る最大の要となります。

私たちは、見栄えの美しさはもちろんのこと、数十年先も安心して暮らせる雨漏りしない屋根を目指し、妥協のない瓦工事を徹底しています。

こうした地道な積み重ねが、地域の皆様の大切な資産を次世代へと繋ぐ確かな力になると信じています。

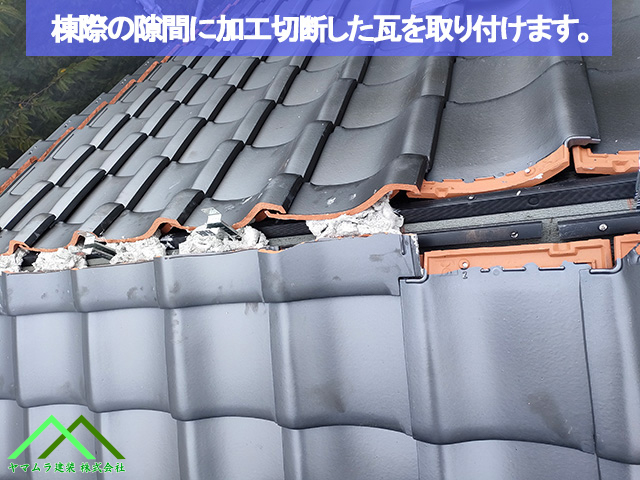

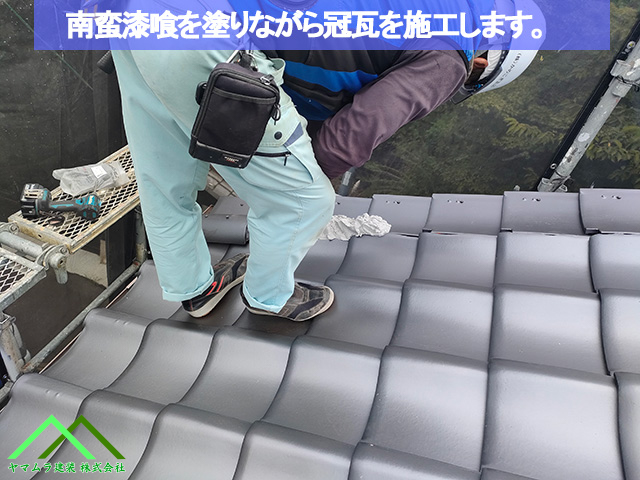

屋根の寿命を決める隙間の処理。大棟を支える『調整瓦』の加工と雨漏り防止のこだわり

屋根の一番高い部分、「大棟(おおむね)」の際の部分には、どうしても隙間ができてしまいます。

この隙屋根の頂上である大棟(おおむね)へと葺き進めていくと、平瓦との間にどうしてもわずかな隙間が生まれます。

この隙間を埋め、棟全体の安定感を高めるために欠かせないのが「調整瓦」の設置です。

この調整瓦には、建物を守るための重要な役割が詰まっています。

まず、棟の土台となる部分を隙間なく埋めることで、屋根の構造をより強固にします。

固定には、粘り強く防水性能にも優れた「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を用い、瓦同士をしっかりと密着させます。

ここで大切なのは、あえて釘を使用しないことです。

無理に釘で固定すれば、その穴が雨水の通り道となり、将来的な雨漏りの原因になりかねないからです。

現場の状況に合わせて瓦を一枚ずつ削り、ミリ単位でサイズを整える現場加工は、非常に根気のいる作業です。

しかし、この細かな配慮こそが、激しい風雨や揺れに耐えうる高品質な屋根施工へと繋がります。

私たちは、屋根の急所とも言えるこの場所を最も大切に考え、一軒一軒に合わせた誠実な手仕事を徹底しています。

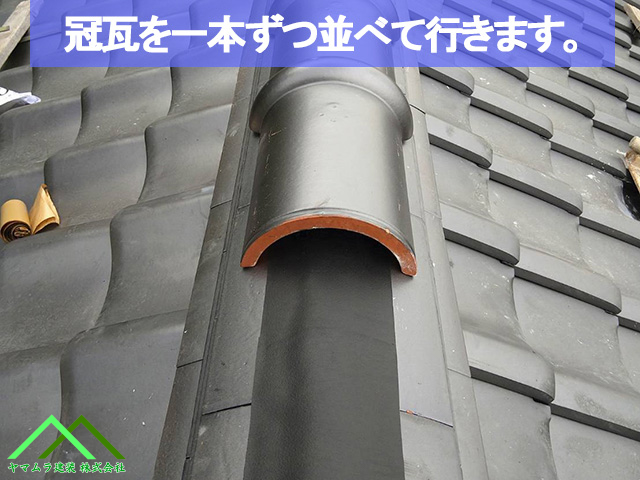

ケラバ袖部に調整用の丸冠瓦を取り付けて行きます

屋根の両端に、加工した瓦を取り付けた部分に、「丸冠瓦(まるかんがわら)」という丸い形の瓦を取り付けます。

この丸冠瓦は、必ず取り付けなければならないものではありません。

取り付ける理由は、主に以下の3つです。

- 以前の屋根にも丸冠瓦が使われていたから。

- 瓦の寸法を調整するために取り付けることがあるから。

- お客様からのご要望があったから。

丸冠瓦を取り付けるかどうかは、工事のお見積もりをする際に、お客様に確認したり、こちらからご提案したりして決めます。

今回の工事では、以前の屋根にも丸冠瓦が使われていたことと、お客様からのご要望もありましたので、取り付けることになります。

大棟部に棟瓦で積み上げ作業を行います

大棟(おおむね)に「棟芯材(むねしんざい)」という補強材を取り付けます。

これは、地震の揺れに備えて、大棟をより丈夫にするためのものです。

棟芯材は、「強力棟」という金具の上に乗せて固定します。

この強力棟は、ビスを打ち込むための土台となる部分を作る役割があります。

この棟芯材を使う工法は、最近屋根工事のガイドラインで定められました。

補強材を入れることで、大棟が地震で崩れにくくなるんです。

地震に強い大棟を作る。伝統の『熨斗瓦』と現代の『南蛮漆喰』が守る安心の屋根施工

屋根の最上部、大棟(おおむね)の仕上げ工程に入ります。

ここでは熨斗瓦(のしがわら)を丁寧に積み重ねていきますが、ただ重ねるだけではありません。

一枚ずつ銅線などの細い線で強固に固定し、地震や台風の揺れでも瓦がずれ落ちない耐震性の高い棟を作り上げます。

かつてはこの工程に「屋根土」を用い、水分量を微調整しながら積む手仕事が主流でした。

しかし現在は、資材の運搬効率やコスト、技術継承の観点から、高性能な南蛮漆喰(なんばんしっくい)を採用するのが一般的です。

南蛮漆喰は防水性と粘着力に優れており、土のように歳月とともに風化して崩れる心配がほとんどありません。

私たちは、伝統への敬意を持ちつつ、現代の住環境に最も適した最新の施工法を選択しています。

見えない部分にこそ手間を惜しまない誠実な施工が、大切なお住まいを末長く守り抜く鍵となります。

屋根の葺き替えや修理をご検討の際は、ぜひこの「中身」の違いにも注目してみてください。

台風や地震に負けない強い屋根を作る。大棟の『熨斗瓦』積みと南蛮漆喰に込める職人のこだわり

屋根の頂上に位置する大棟(おおむね)は、住まいを雨風から守る要の場所です。

二段目以降の熨斗瓦(のしがわら)を積み上げる際、私たちは一枚ずつを強固に繋ぎ止めることに全神経を注ぎます。

瓦の内側には耐久性の高いステンレス線や銅線を通し、一番上の段まで一本の芯を通すようにしっかりと固定していきます。

これにより、激しい地震や台風に見舞われても、瓦がバラバラに崩れ落ちるのを防ぐ高い耐震性能が備わります。

また、瓦の隙間には防水性と粘着力に優れた南蛮漆喰を、指先で確かめるように丁寧に塗り込んでいきます。

漆喰を表面まで隙間なく密着させることで、乾燥した際に瓦同士が強固に一体化し、雨水の侵入を許さない確実な防水処理が完成します。

ただ積み上げるだけではない、こうした見えない場所への真摯な向き合い方こそが、大切なご家族の暮らしを数十年先まで守り抜く土台になると信じています。

地域の宝である建物の瓦修理や葺き替えを検討中の方は、ぜひこの「中身の丁寧さ」に注目してみてください。

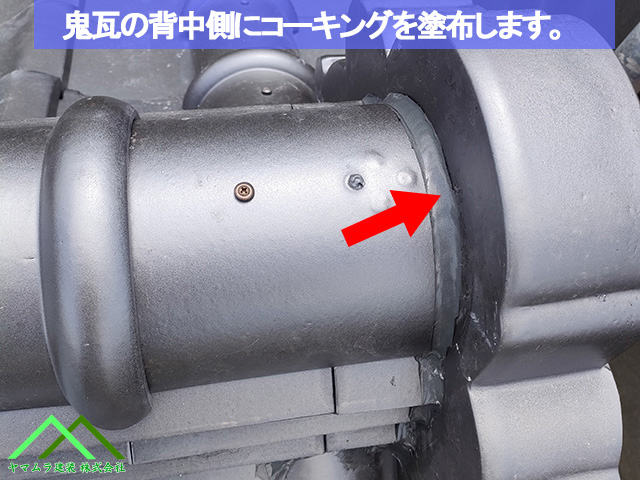

大切な住まいを守る『鬼瓦』の固定。見えない場所へのこだわりと地震対策の知恵

屋根の風格を象徴する鬼瓦。その大きな存在感ゆえに、万が一の落下や転倒は絶対に避けなければならない重要な課題です。

私たちは、この重厚な瓦を固定する際、完成後には隠れてしまう部分にこそ細心の注意を払っています。

固定に使用するのは、単なる一本の線ではありません。

4本から6本のステンレス線を束ね、さらに強く撚り合わせた特製の強固な針金を使用します。

一本では心もとない細い線も、束ねて撚ることで驚くほどの引張強度を発揮します。

この緻密な緊結(きんけつ)作業を丁寧に行うことで、激しい地震の揺れや強風に見舞われても、鬼瓦が倒れる心配はほとんどありません。

瓦の裏側でしっかりと建物と一体化させるこの工程は、屋根が完成すれば表からは見えなくなります。

しかし、こうした耐震補強の積み重ねこそが、お客様の毎日の安心を支える確かな基盤となります。

私たちは、地域の風景を守る一翼を担う者として、細部まで決して妥協しない誠実な手仕事を続けています。

大切なご自宅の屋根点検や修理をご検討の際は、ぜひこうした「見えない安全」へのこだわりにもご注目ください。

屋根の品格を決める大棟の仕上げ。鬼瓦と調和する『冠瓦』の選び方と、細部へのこだわり

屋根の頂点である大棟(おおむね)の仕上げには、細やかな美意識と計算が必要です。

土台となる熨斗瓦(のしがわら)を一段ずつ丁寧に積み上げ、その高さが鬼瓦よりもわずかに低くなる絶妙なラインで調整します。

何段重ねるかは、鬼瓦の大きさや建物の風格に合わせて現場で最適に判断しています。

そして、大棟の最終章として据えるのが「大棟冠瓦(おおむねかんむりがわら)」です。

この冠瓦にはいくつかの形状があり、建物の全体の形や、据えられた鬼瓦の意匠によって、最もふさわしい種類を私たちが厳選しています。

単に部材を載せるだけでなく、屋根全体の調和と防水性能を最大限に引き出すための選択です。

こうした細部への配慮こそが、雨風に強く、かつ美しい瓦屋根を完成させる要となります。

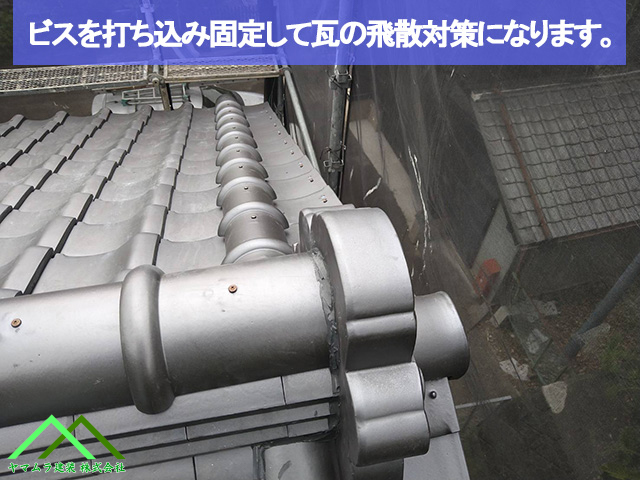

地震や台風から屋根の頂上を守る。パッキン付きビスで仕上げる『大棟』固定の重要性

屋根の頂上を飾る棟冠瓦(むねかんむりがわら)の設置は、一連の工事の締めくくりとなる非常に重要な工程です。

私たちは、この瓦を固定する際に、防水性に優れたパッキン付きビスを使用しています。

ここで特に配慮しているのが、使用するビスの「長さ」です。

表面の瓦を固定するだけでなく、その下に取り付けた棟心材(むねしんざい)まで確実にビスが届き、深く噛み合う長さでなければ意味がありません。

一本一本を適切な加減で締め込むことで、棟冠瓦が土台へ強固に密着し、重なり合った熨斗瓦(のしがわら)を含む大棟(おおむね)全体が一体となって固定されます。

この確実な連結こそが、大きな地震の揺れや台風の強風を受けても瓦の崩れを防ぐ最大の鍵となります。

すべてのビスを打ち込み、全体の安定を確かめて、ようやく大棟積み上げ工事が完了です。

見えなくなる下地までしっかりと「効かせる」施工こそ、私たちが追求する誠実な仕事の形です。

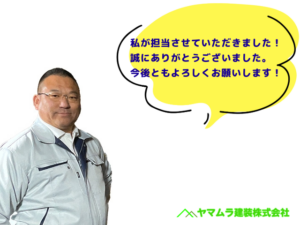

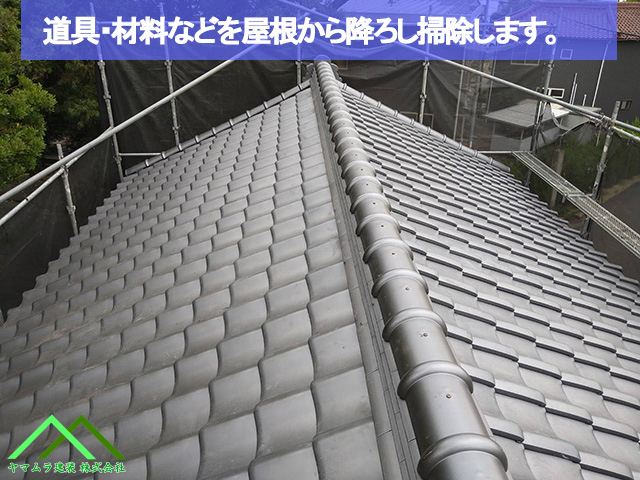

屋根全体を掃除などを行い作業の完了となります

瓦を固定するために、瓦についている釘穴を利用して、パッキン付きのビスを打ち込んでいきます。

次に、鬼瓦(おにがわら)と熨斗瓦(のしがわら)が接する部分に、隙間ができないようにコーキングボンドを塗っていきます。

コーキングボンドは、防水性のある接着剤のようなものです。

隙間を埋めることで、雨水が中に入り込むのを防ぎます。

新しい屋根を、一番美しい状態で。工事の最後を締めくくる『清掃』と『最終点検』へのこだわり

全ての瓦葺き工程が完了したとき、私たちの仕事はまだ終わりではありません。

最後の大切な工程、それは屋根の上の「納め」と入念な清掃です。

工事期間中、私たちの手となり足となった道具類や、予備の資材、そして加工の際に出た瓦の破片などを、一つひとつ丁寧に地上へと下ろしていきます。

屋根という高い場所での作業だからこそ、わずかな忘れ物も許されません。

資材を下ろし終えた後は、新しい瓦に埃一つ残さないよう、全体を隅々まで掃き清めます。

この清掃の時間は、同時に自分たちの仕事に不備がないかを見届ける、最終的な施工点検の場でもあります。

汚れを取り払い、美しく整った屋根の状態をこの目で確認して初めて、私たちは自信を持ってお客様へお引渡しができるのです。

これで、屋根工事の全工程が完結いたしました。新しい瓦が陽の光を浴びて輝く様子は、地域の景観を守る一助となれたという私たちの喜びでもあります。

住まいのメンテナンスは、この最後の清掃まで妥協なく行うことで、真の安心に繋がると信じています。

地域の宝を次世代へ。山車殿の屋根リフォーム完工と、足場解体で見えた新しい姿

全ての屋根工事が無事に完了し、建物を包んでいた足場を解体いたしました。

シートを撤去し、新しく生まれ変わった建物の全景が再び姿を現す瞬間は、何度経験しても胸が熱くなるものです。

完成した瓦屋根の美しい仕上がりをご覧になった保存会の皆様からは、「想像以上に綺麗になった」「これで安心して山車を保管できる」と、たくさんの嬉しいお声をいただきました。

お客様の安堵した笑顔と喜びの言葉は、私たちが現場で積み重ねてきた真摯な手仕事に対する、何よりの報酬です。

作業後には「次は外壁リフォームも検討したいね」と、建物の未来を見据えた新たなご相談もいただきました。

私たちは、工事が終わってからが本当のお付き合いの始まりだと考えています。

これからも一現場一現場、誠実な対応を積み重ね、大切なお住まいの寿命を延ばす高品質な施工をお届けしてまいります。

屋根の修理やリフォームでお悩みの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。

FAQ(よくある質問)

Q1:晴れている日に雨漏り点検をしても、原因はわかるのでしょうか?

A:はい、可能です。

直接雨が漏る瞬間は見られなくても、瓦のひび割れ、表面の剥離、漆喰の崩れなどを確認することで、浸入経路を特定できます。

私たちは目視による多角的な点検で「見えないリスク」を可視化します。

Q2:最近の瓦工事は、昔と何が違うのですか?

A:大きな違いは「重さ」と「固定方法」です。昔の「土」を使った工法から、現在は土を使わない「乾式工法」に変わっています。

屋根が軽くなり、一枚ずつビスで固定するため、地震や台風に非常に強い構造になります。

Q3:工事中の音や車両の出入りが心配です。

A:足場の設営や瓦の運搬時には、どうしても金属音や車両の出入りが発生します。

そのため、私たちは事前の近隣挨拶と丁寧な説明を徹底し、地域の皆様にご理解をいただけるよう最大限の配慮を尽くしております。

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓