【名古屋市瑞穂区】カラーベストのアスベスト対策で金属屋根カバー工法!棟板金撤去から防水処理まで誠実な施工【カバー工法】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

アスベスト対策と美観向上を両立!カラーベスト屋根をカバー工法で金属屋根へ再生

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

工事のきっかけ

今回、私たちが工事を担当させていただくことになったきっかけは、お客様が抱えていた「屋根への不安」と「相次ぐ訪問業者への対応」でした。

お住まいの屋根は、新築から年月が経ち、色あせやコケが目立つようになっていました。

そんな状態を見た飛び込みの訪問業者から、度重なる営業を受けていたそうです。

「屋根をきれいにしたいけれど、無理な勧誘は断りたい」

「以前と同じ屋根材ではなく、もっと長持ちするものに変えたい」

という切実なご要望を伺いました。

初回点検で屋根に上がってみると、屋根材(カラーベスト)自体の劣化だけでなく、頂点部分のコーキングが切れて隙間ができているなど、雨漏りの一歩手前のサインも見つかりました。

さらに、2004年以前に製造された屋根材だったため、アスベスト含有の可能性も判明しました。

すべてを剥がす工事(葺き替え)では、アスベストの特殊な処理費用によって工事費が高額になってしまいます。

そこで私たちは、お客様のコスト負担を抑えつつ、安全性と耐久性を同時に叶える「カバー工法」をご提案しました。

お客様は「これで安心して任せられる」と、私たちの誠実な点検報告と提案に納得してくださり、今回のリフォームが動き出すことになったのです。

建物の状況

築年数 ・・・ 築30年ほど

工事費用・・・ 約160万円ほど

施工期間・・・ 実働12日間ほど

建物種別・・・ 木造戸建て

ビフォーアフター

☞

屋根のリフォームを考えるとき、一番の悩みどころは「費用」と「これからの安心」ではないでしょうか。

特に古いカラーベスト屋根の場合、アスベストの問題が壁となり、どう直すべきか迷われる方も少なくありません。

今回は、そんなお悩みを「カバー工法」で解決した名古屋市での施工事例をご紹介します。

古い屋根を剥がさず、その上から高品質な金属屋根を重ねることで、アスベストを封じ込めつつ費用も賢くカット。

棟板金の撤去から、樹脂製の腐らない土台選び、そして雨水を一滴も通さないための細部への防水処理まで、私たちが現場で実践している「一切の妥協をしない手仕事」の全記録を詳しく解説します。

[toc]

カラーベスト屋根をカバー工法でリフォーム!アスベスト対策・美観向上

長年風雨にさらされた屋根材は、新築時の美しい色合いを失い、老朽化が進んでいました。

今回、お客様のお宅で使用されていた屋根材は、カラーベストと呼ばれるものでした。

特に、2004年以前に製造されたカラーベストには、アスベストが含まれている可能性があります。

アスベストは、健康被害を引き起こす可能性があるため、屋根材を剥がす葺き替え工事を行う際には、特別な注意が必要です。

例えば、工事中にアスベストが飛散しないように、仮設足場の養生シートを特殊なものに変更したり、作業員の作業着も専用のものを用意したりする必要があります。

さらに、剥がしたカラーベストを産業廃棄物処理場に運搬する際にも、アスベスト含有建材としての処理が必要となり、高額な費用がかかることがあります。

【屋根のSOS】「コーキングの切れ」と「苔」。放置してはいけない2つの劣化サインとは?

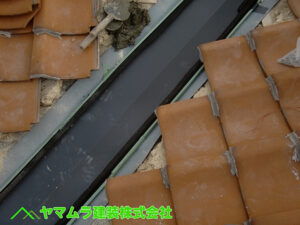

屋根の頂上にある隅棟と大棟の接合部。

ここには、雨水の侵入を防ぐために棟板金とコーキングボンドによる防水処理が施されています。

しかし、どんなに良い材料を使っても、長年の風雨や紫外線による経年劣化は避けられません。

ボンドが硬化し、ひび割れや剥がれが生じると、そこは雨水の入り口となり、気づかないうちに下地や建物内部を腐食させてしまう恐れがあります。

また、北面などの風通しが悪くなりがちな場所では、屋根材の表面に苔が発生しやすくなります。

「たかが苔」と侮ってはいけません。

苔はスポンジのように水分を保持し、屋根材を常に湿った状態にしてしまいます。

これが屋根材の劣化を急速に早め、新たなひび割れや腐食の引き金となるのです。

小さな隙間や汚れが、大きな修繕につながる前に。

私たちのような地元の専門家に、一度現状の点検をご依頼ください。

点検報告と作業のご提案

初回点検の際、屋根の状態を写真に収め、お客様に詳しくご報告させていただきました。

お客様からは、「訪問業者による営業をなくし、綺麗な屋根にしたい」「以前と同じ屋根材は使いたくない」というご要望をいただきました。

これらのご要望と、屋根の状態、アスベスト含有の可能性などを考慮した結果、葺き替え工事ではなく、カバー工法をご提案させていただきました。

葺き替え工事では、既存の屋根材を剥がす必要があるため、アスベストの処理費用が高額になる可能性があります。

しかし、カバー工法であれば、既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねるため、アスベストの処理費用を抑えることができます。

また、カバー工法では、金属屋根材など、耐久性の高い屋根材を選ぶことができます。

これにより、お客様のご要望である「綺麗な屋根」と「訪問営業の抑制」を同時に実現できると考えました。

金属屋根材でのカバー工法を施工する前に準備します

お客様にご検討いただくために、詳細なお見積書を作成し、お渡しいたしました。

お客様は、ご家族でゆっくりとご相談された結果、お見積書の内容にご納得いただき、工事のご依頼をいただくことになりました。

カバー工法で屋根を施工するにあたり、既存の棟板金が新しい屋根材と干渉することが分かりました。

そのため、棟板金を解体・撤去する必要があります。

カバー工法では、屋根の形状や勾配によっては、棟板金を解体せずに施工できる場合もあります。

しかし、今回は新しい屋根材と棟板金が干渉してしまうため、解体が必要となりました。

【棟板金交換】既製品を「あなたの家」に合わせる技術。長さ調整と撤去作業の舞台裏

リフォームの第一歩は、現状をリセットすることから始まります。

まずは、変色し経年劣化が見られる古い棟板金を、下地を傷つけないよう一本ずつ丁寧に取り外していきました。

新しく取り付ける棟板金は、メーカーの規格で一本あたり約1.8mの長さがありますが、これを単に並べるだけでは雨漏りしてしまいます。

雨水の侵入を防ぐために継ぎ目をしっかりと重ね合わせる必要があり、実際には約1.7mの間隔で計算しながら連結させていくのです。

特に職人の技術が問われるのが、半端な長さになる棟の端の部分です。

屋根の長さは一軒ごとに異なるため、最後は必ず現場で切断・加工を行い、ミリ単位で調整しながら取り付けていきます。

既製品を使いながらも、屋根の形状に合わせて柔軟に加工し、世界に一つだけの屋根に仕上げていく。

単純な作業に見えますが、この微調整こそが美観と耐久性を生み出しています。

【下地処理】カバー工法なのに「撤去」する理由。新しい屋根を美しく納めるための、棟板金土台の処理

棟板金本体の撤去が終わると、その下から木製の部材が姿を現します。

次は、この棟板金の高さと幅を調整するために設置されていた土台の木材を、一本残らずすべて取り外していく作業です。

「上から被せるカバー工法なのに、なぜわざわざ撤去するの?」と思われるかもしれません。

実は、既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねていくこの工法では、屋根全体の厚みが増すことになります。

そのため、古い寸法のままの土台が残っていると、新しい屋根材とぶつかり、干渉してしまうのです。

この土台木材が邪魔をして、新しい屋根が浮いてしまわないよう、私たちは一度この部分を更地の状態に戻します。

手間のかかる撤去作業ですが、障害物をなくすことで、新しい屋根材をスムーズに設置でき、歪みのない美しい仕上がりを実現しています。

貼り方ひとつで寿命が変わる?カバー工法で選ぶべき「防水紙(ルーフィング)」の施工法

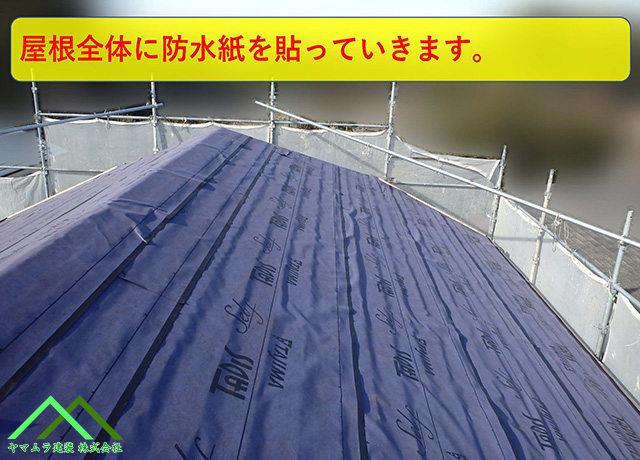

棟板金と土台の撤去を終え、いよいよ屋根の命とも言える防水紙(ルーフィング)を屋根全体に貼る作業に入ります。

カバー工法で使用する防水紙には、実はいくつかの施工方法があることをご存じでしょうか。

裏面のノリで密着させる粘着テープ付き防水紙や、一枚ずつ丁寧に重ねていく重ね貼り工法。

さらに、専用のホッチキスで留めるハンマータッカー留めや、強度を重視した釘打ちなど、それぞれに特徴があります。

例えば、粘着タイプは作業性に優れますが、重ね貼りを徹底する手法はより高い防水性を追求できます。

どの方法が正解かは、一概には言えません。

既存の屋根の痛み具合や、新しく載せる屋根材との相性、さらには地域の気候まで考慮して決めるべきだからです。

私たちは、メリットとデメリットを正直にお伝えした上で、お住まいに最も適した施工方法を選び抜き、雨漏りの不安を根本から解消する実直な工事を約束します。

どの施工方法を選ぶかは、施工業者の経験や技術、現場の状況などによって異なります。

お客様にとっては、どの方法でも最終的に屋根全体に防水紙が貼られ、雨水の浸入を防ぐという結果は同じです。

屋根全体に金属屋根材でカバー工法として施工して行きます

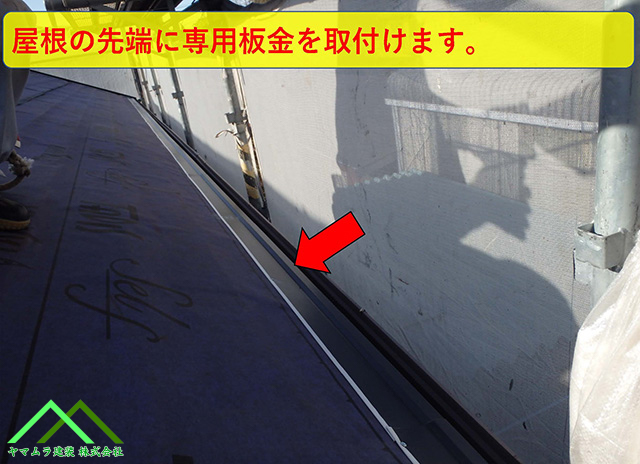

屋根全体に防水紙(ルーフィング)を貼り終えたら、次に屋根の先端部分、つまり軒先部にカバー工法専用の板金を取り付けていきます。

この工程は、雨水が軒先から建物内部に浸入するのを防ぐために非常に重要です。

軒先は、雨水が最も集中しやすい場所であり、適切な防水処理が施されていないと、雨漏りの原因となる可能性があります。

カバー工法専用の軒先板金は、既存の屋根材と新しい屋根材との間に隙間が生じないように設計されています。

これにより、雨水が浸入する経路を遮断し、建物を雨水から守ります。

また、軒先板金は、風による屋根材の浮き上がりを防ぐ役割も果たします。

特に、強風が吹きやすい地域では、軒先板金の設置は屋根の耐久性を高めるために不可欠です。

このように、軒先板金は、雨水の浸入防止と屋根材の固定という二つの重要な役割を担っています。

屋根の横顔「ケラバ」を守る一手間。専用板金と「吊り子」による強固な固定技術

屋根の端にあたるケラバ袖部は、横殴りの雨を受けた際に建物内部に浸入しやすく、雨漏り被害が非常に多い場所の一つです。

この弱点を克服するために、私たちは専用の水切り用板金を丁寧に取り付けていきます。

この工程で私たちが大切にしているのは、単に板金を被せるだけでなく「どう固定するか」です。

そこで活躍するのが、吊り子(つりこ)と呼ばれる小さな固定金具です。

板金の表面から無理に釘を打つのではなく、この吊り子を介して固定することで、金属の伸縮を逃がしながらも、板金のズレや浮き上がりを強力に防ぐことができます。

地味な部材ではありますが、この吊り子を使用して固定することで、台風のような強風下でも水切り用板金が外れることなく、雨水をスムーズに排水する本来の性能を長く維持できるのです。

お住まいの細部にまで「安心の根拠」を積み重ねること。

それが、私たちが現場で守り続けている誠実な家づくりの形です。

ビスが見えないから雨に強い。美しさと飛散防止を両立する「隠しビス」施工のメリット

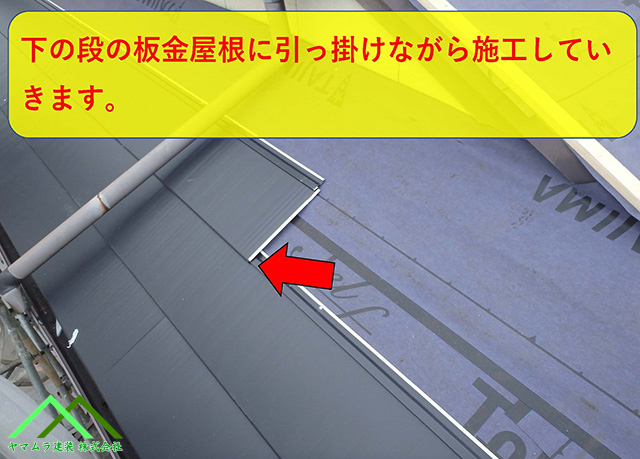

近年、リフォームで選ばれることが多い金属屋根材。

その強さの理由は、独自の引っ掛け構造にあります。

屋根材の下部に設けられたジョイント部分を、下の段の屋根材にカチッと噛み合わせながら、一枚ずつ横方向に重ねていきます。

この構造が屋根全体を一体化させ、台風などの強風による飛散から大切なお住まいを死守します。

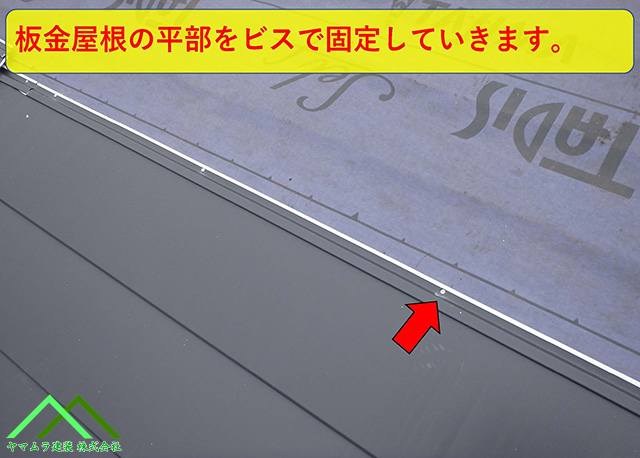

さらに、美観と防水性を支えているのが隠しビスによる固定です。

通常、屋根材を固定するビスは上部から打ち込みますが、次に重ねる屋根材でそのビス穴を覆い隠すように設計されています。

表面にビスが露出しないため、見た目が非常にスッキリと美しく仕上がるのはもちろん、最大の利点は「雨漏りリスク」の軽減にあります。

ビス穴から雨水が浸入するのを防ぐことで、屋根の耐久性を劇的に高めることができるのです。

見えない部分でしっかりと家を支える。この美観と耐久性の両立こそが、私たちが自信を持って金属屋根をお勧めする理由です。

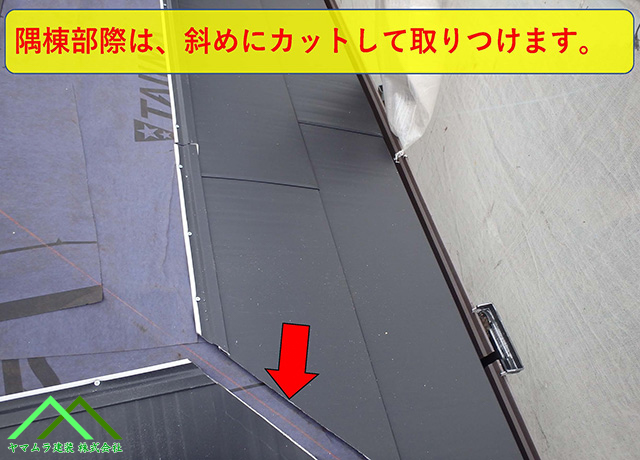

「斜めカット」の精度と「水密材」の合わせ技。雨漏りを許さない棟接合部の手仕事

屋根の面と面が交差する隅棟(すみむね)。

ここに使用する金属屋根材は、屋根の角度に合わせて現場で一枚ずつ斜めに切断加工してから取り付けていきます。

特に隅棟と大棟の接合部分は、複数の部材が重なり合う複雑な形状になるため、最も雨水が浸入しやすい箇所といっても過言ではありません。

金属をミリ単位で切り揃える正確さはもちろん、私たちが最も神経を使うのが、その切り口への防水処理です。

切断面には、スポンジ状の素材である専用の『水密材』を隙間なく取り付けていきます。

この水密材がクッションとなって部材同士の隙間を埋めることで、激しい雨風の浸入を物理的にシャットアウトし、接合部の防水性を高めます。

板金を被せれば完全に見えなくなってしまう工程ですが、この一手間が雨漏りを防ぐ最大の鍵となります。

一つひとつの家に合わせた丁寧な作業を積み重ね、お住まいの安心を確かなものにしていきます。

棟板金の寿命を伸ばす秘策。木材から「樹脂製」へ進化する屋根の土台作り

屋根の頂上を守る棟板金。

その板金を固定するために欠かせないのが、中に隠れている「貫板(ぬきいた)」と呼ばれる土台材です。

一昔前はこの土台に木材を使うのが一般的でしたが、今回は耐久性に優れている樹脂製の材料を導入しました。

なぜ、あえて樹脂製の土台材を選ぶのか。

最大の理由は、屋根の天敵である水への強さです。

木材の場合、どうしても経年劣化による腐食やシロアリの被害、それによる釘の浮きといったリスクが避けられませんでした。

しかし、樹脂製であれば水分を吸収しないため、長期にわたって安心して使える強固な下地を維持できます。

もちろん、軽量で加工しやすいため、現場での微調整もスムーズに行え、施工精度をさらに高めることができます。

完成してしまえば、外からは一切見えなくなる場所。

だからこそ、私たちは土台材の材質という細部にまでこだわり、棟板金を安定して取り付けることで、台風や豪雨に負けない強靭な屋根を作り上げています。

屋根の板金を「飛ばさない」ためのこだわり。ビスを打つ角度と間隔に隠された理由

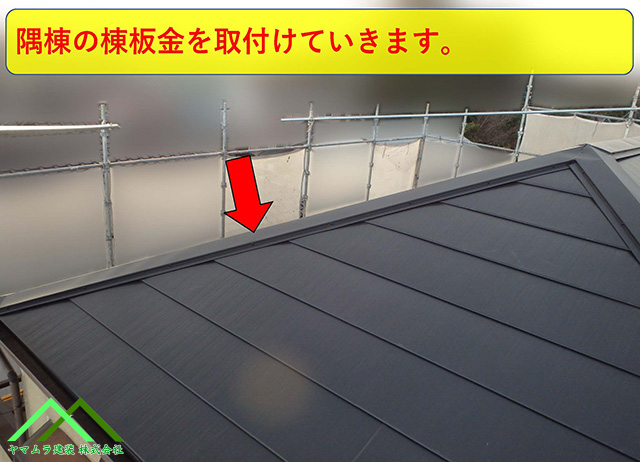

腐食に強い樹脂製の土台を設置した後は、いよいよ仕上げの工程です。

その上から隅棟の棟板金を隙間なく被せ、一体化させるように取り付けていきます。

ここで最も重要なのが、板金を固定するビス釘の打ち方です。

私たちは、板金の真上からではなく棟板金の真横から打ち込む方法を徹底しています。

上から打つよりも雨漏りのリスクを格段に抑えられ、横からの引き抜き強度も増すからです。

また、打つ場所はどこでも良いわけではありません。

一定の間隔をあけて均等に打ち込むことで、板金にかかる負担を一箇所に集中させず上手に分散させ、耐久性を高める工夫を施しています。

打ち込みがわずかでも甘ければ、台風などの強風による飛散や、板金の浮き上がりを招きかねません。

一見すると同じように見える屋根の仕上がり。

しかし、この固定用のビス釘を打つ慎重な作業の積み重ねが、数年、十数年後にお住まいを守る力の差となって現れます。

雨漏りの隙を与えない。大棟の板金固定と、安心を確実にする「止水コーキング」

隅棟の作業に続き、屋根の頂点である大棟部分にも新しい土台材を据え、その上から棟板金を取り付けていきます。

固定には隅棟と同じく、浸水リスクを最小限に抑えるため棟板金の横側からビス釘を打ち込んでいく手法を採用しています。

そして、ここからが非常に重要な工程です。

打ち込んだ全てのビス釘の釘頭に、一点ずつ丁寧にコーキングボンドを塗布し、徹底した止水処理を行います。

一見、ビスで固定すれば十分なように思えますが、わずかなビス釘の打ち込み穴や、棟板金同士の隙間は、強風を伴う雨の際に浸水経路となり得ます。

この小さな隙間を高品質なボンドで埋め切ることで、初めて雨水の浸入を防ぐ強固なバリアが完成するのです。

「そこまでやるのか」と言われるような細部へのこだわりこそが、建物内部に浸入する雨漏りから大切なお住まいを長期間守り抜くための、私たちの譲れない基準です。

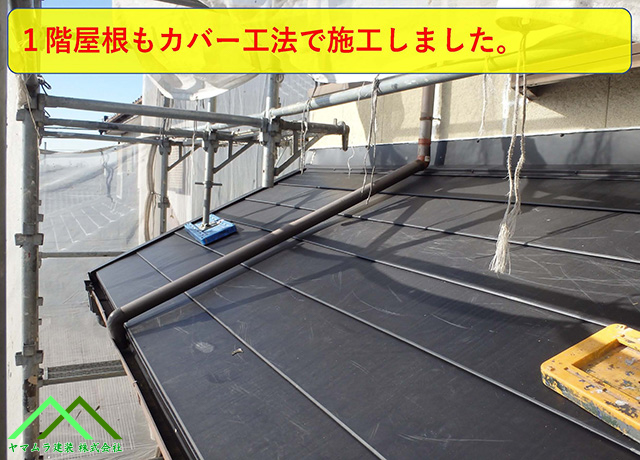

一階屋根でもある差し掛け屋根にも金属屋根材にてカバー工法で重ね葺きを行います

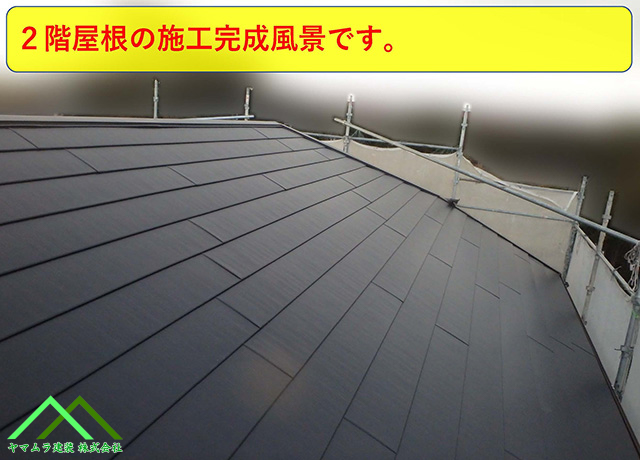

二階屋根の施工と同様に、一階部分の差し掛け屋根にも金属屋根材を取り付けていきます。

差し掛け屋根は、二階屋根とは異なり、外壁と接する部分があります。

この部分の施工が、差し掛け屋根の大きな特徴です。

差し掛け屋根と外壁の接合部には、雨水の浸入を防ぐために、屋根リフォーム専用の壁際板金を使用します。

この壁際板金は、屋根と外壁の間にできる隙間を塞ぎ、雨水が建物内部に浸入するのを防ぐ重要な役割を果たします。

外壁の形状に合わせて壁際板金を設置し、屋根と壁の接合部をしっかりと覆います。

これにより、雨水が建物内部に浸入するのを防ぎ、建物の耐久性を高めます。

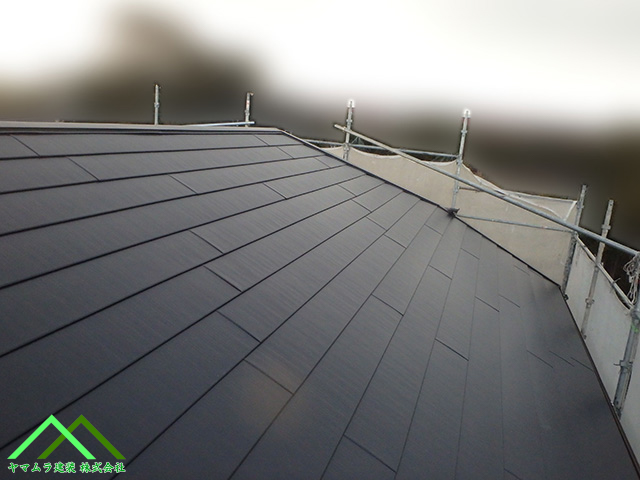

屋根全体を掃除を行い金属屋根材での重ね葺きでもあるカバー工法の施工完了

全ての施工が完了した後、屋根に残った材料や工具を丁寧に片付け、最後に屋根全体を清掃しました。

お客様には、美しく生まれ変わった屋根をご覧いただき、大変喜んでいただけました。

特に、「もう飛び込みの訪問業者に声をかけられる心配がない」と、安堵の表情を浮かべていらっしゃいました。

今回の工事を通じて、お客様の住まいを美しく、そして安心して暮らせる空間にするお手伝いができたことを大変嬉しく思います。

FAQ(よくある質問)

Q1. カバー工法は、今ある屋根の重さに新しい屋根を足しても大丈夫ですか?

A1. はい、ご安心ください。

カバー工法で使用する金属屋根は非常に軽量で、瓦の約1/10程度の重さしかありません。

建物への負担は最小限で済み、耐震性への影響もほとんどありません。

Q2. 金属屋根は雨音がうるさくないですか?

A2. 最近の金属屋根は断熱材と一体になったものが多く、既存の屋根との二重構造になるため、以前よりも静かに感じられるお客様も多いですよ。

Q3. 訪問業者に「屋根が危ない」と言われたのですが、本当でしょうか?

A3. 不安を煽って契約を急がせる業者もいます。

まずは焦らず、地域に根ざした私たちのような業者にセカンドオピニオンとして無料点検をご依頼ください。

写真で現状をお見せします。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓