【屋根漆喰補修】名古屋市南区 屋根点検で瓦落下の原因判明!漆喰の劣化で雨水が侵入し屋根土が崩壊!雨漏りを防ぐ棟の補修工事

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

瓦落下は屋根土崩壊が原因!漆喰劣化から始まる雨漏りの危険性

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市南区【屋根漆喰補修】劣化(ひび割れ・剥がれ)を放置すると瓦が落下?雨漏りを防ぐ点検法と正しい詰め直し補修の選び方』

工事のきっかけ

先日、私たちのホームページをご覧になった名古屋市南区のお客様から、「屋根の劣化が心配で、瓦も落ちてしまったようだ」という、非常に緊急性の高いお問い合わせをいただきました。

お客様は、ご自宅の屋根の状態をご自身では確認できず、大きな不安を抱えていらっしゃいました。

私たちはそのご不安を一日も早く解消するため、すぐにスケジュールを調整し、緊急で点検調査にご訪問させていただきました。

現場に到着し、まずはお客様から詳しい状況をお伺いしました。

その後、安全を確保した上で屋根に上がらせていただき、プロの目による詳細な目視点検を開始しました。

すると、すぐに深刻な状況が明らかになりました。

お客様がおっしゃる通り、屋根のてっぺんにある「棟(むね)」の瓦(熨斗瓦)が数枚、落下してしまっています。

その根本的な原因を探るため調査を進めたところ、原因は「屋根漆喰の経年劣化」にありました。

漆喰が剥がれた箇所から長期間にわたり雨水が内部に侵入し、瓦を支える土台である「屋根土」を濡らし続けていたのです。

その結果、水分を吸い続けた屋根土が崩壊。土台を失った熨斗瓦が、重みに耐えきれず落下してしまったと判断できました。

さらに調査すると、屋根土には深いひび割れも発生しており、まさに雨漏り寸前の危険な状態でした。

幸いにも室内への雨漏りには至っていませんでしたが、これは屋根修理において「待ったなし」の状況です。

建物の状況

築年数 ・・・ 築70年ほど

工事費用・・・ 約6万円ほど

施工期間・・・ 約2日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

「屋根の瓦が落ちてきた」「漆喰がボロボロで心配」。

そんなご不安からご依頼いただいた、名古屋市南区での屋根修繕工事の全貌をレポートします。

今回の点検調査で判明したのは、単なる漆喰の劣化ではなく、雨水の侵入によって棟内部の「屋根土」が崩壊し、瓦が落下するという深刻な事態でした。

この記事では、プロの目視点検による原因究明から、崩れた屋根土の撤去、そして在庫のない古い瓦をお客様の希望に沿って「再利用」する補修技術、コストを抑えるための適材適所の漆喰工事(詰め増しと南蛮漆喰の使い分け)まで、実際の工程を写真付きで詳しく解説します。

雨漏り寸前の状態から、いかにして安全な屋根を取り戻したのか。

屋根の補修や点検をご検討中の方に、ぜひ知っていただきたい事例です。

目次

- 1 瓦落下は屋根土崩壊が原因!漆喰劣化から始まる雨漏りの危険性

- 2 【屋根点検レポート】お客様のご不安を解消!プロによる目視調査の重要性とは

- 3 瓦落下の根本原因は「屋根土」の崩壊でした

- 4 「屋根土のひび割れ」は雨漏り寸前!漆喰の劣化放置が【葺き替え工事】につながる理由

- 5 漆喰の剥がれで「棟瓦に隙間」が!放置すると屋根土崩壊の危険

- 6 写真を使った現状報告と修繕のご提案・お見積り

- 7 お見積りで即日ご依頼!屋根土の撤去作業開始

- 8 在庫の無い古い瓦を、お客様の希望に沿って防水補修・固定する技術

- 9 「飾り部分」にあえて「詰め増し」を選ぶ理由|適正コストでの修繕

- 10 【漆喰工事完了】南蛮漆喰で棟を防水・固定!写真報告でお客様にも大変喜んでいただきました

【屋根点検レポート】お客様のご不安を解消!プロによる目視調査の重要性とは

こんにちは。ヤマムラ建装株式会社です。

先日、ホームページをご覧になったお客様より「屋根の劣化が心配なので一度見てほしい」とのお問い合わせをいただきました。

ご連絡いただきありがとうございます。

私たちはお客様のご不安を一日も早く解消するため、早速ご訪問させていただきました。

到着後、まずは気になる点やご心配な箇所を詳しくお伺いします。

その後、安全を確保した上で脚立などを使用し、プロの目による目視点検調査を開始しました。

屋根は、普段お客様ご自身では確認することが難しい場所です。

だからこそ、私たちが代わりに「漆喰にひび割れはないか」「瓦にズレや浮きはないか」「雨漏りの兆候はないか」など、専門的な視点で細かくチェックすることが、お住まいの健康状態を正確に把握する第一歩となります。

瓦落下の根本原因は「屋根土」の崩壊でした

お客様宅の点検調査の結果、瓦が落下した深刻な原因が判明しました。

調査の結果、直接の原因は、屋根のてっぺん(棟)を支える土台である「屋根土」が崩れてしまったことだと判断できました。

そもそもの始まりは「屋根漆喰の経年劣化」です。漆喰が剥がれたまま長期間経過し、そこから雨水が瓦の隙間を伝って棟の内部に侵入し続けたのです。

棟は、熨斗(のし)瓦という平たい瓦を積み上げて作られていますが、その土台となる屋根土が雨水を吸い続け、最終的に土台そのものが崩壊してしまいました。

その結果、上に乗っていた熨斗瓦が支えを失い、落下してしまったのです。

正直なところ、屋根土がここまで崩れてしまうのは、そう頻繁にあることではありません。

しかし、それは「屋根の上」という普段見えない場所で、気づかないうちに劣化が静かに進行していた証拠です。

ここまで深刻化する前に、定期的な点検とメンテナンスを行うことの重要性を改めて強く感じます。

「屋根土のひび割れ」は雨漏り寸前!漆喰の劣化放置が【葺き替え工事】につながる理由

前回の調査で屋根土の崩壊を確認しましたが、さらに土台をよく観察したところ、棟の中央部分で屋根土自体に深いひび割れが入っていました。

この状態は、屋根裏に雨水が侵入している可能性が非常に高い危険なサインです。

ただ、不幸中の幸いだったのは、この場所が玄関先の「折り返し部」と呼ばれる飾り屋根だったことです。

室内とは直接干渉しにくい部分だったため、奇跡的に室内への雨漏りには至っていませんでした。

しかし、もしこれがお客様のお部屋の真上にあたる「大棟(おおむね)」や「隅棟(すみむね)」で起きていたら、まず間違いなく雨漏りしていたと考えられます。

ここまで劣化が進行してしまうと、漆喰の詰め直しのような簡単な修繕では対応できません。

屋根全体を新しくする「葺き替え(ふきかえ)工事」が必要になる可能性が非常に高くなります。

「屋根漆喰なんて」と軽視せず、7年から10年ごとの定期点検とメンテナンスを行うことが、高額な工事を防ぎ、屋根だけでなく建物全体を長持ちさせる最善策なのです。

漆喰の剥がれで「棟瓦に隙間」が!放置すると屋根土崩壊の危険

先ほどの調査箇所の反対側の棟(むね)も点検したところ、同様に深刻な劣化が確認できました。

こちら側でも、屋根漆喰に亀裂が入ったり、ボロボロと剥がれたりしていました。

このお宅は新築時、棟瓦(むねがわら)同士の隙間を漆喰でしっかり埋めることで、雨水の侵入を防ぐ施工方法が取られていました。

しかし、その重要な漆喰が先に経年劣化で剥がれてしまったため、現在、棟瓦と瓦の間に無防備な隙間ができてしまっている状態です。

この隙間は、雨水にとって格好の侵入口となります。

このまま放置すれば、内部に雨水が入り続け、土台となっている屋根土が水分を吸って崩壊する可能性が非常に高いと考えられます。

反対側と同じように瓦が落下する危険があり、早急な対策が必要です。

写真を使った現状報告と修繕のご提案・お見積り

これで一通りの目視点検が完了しました。

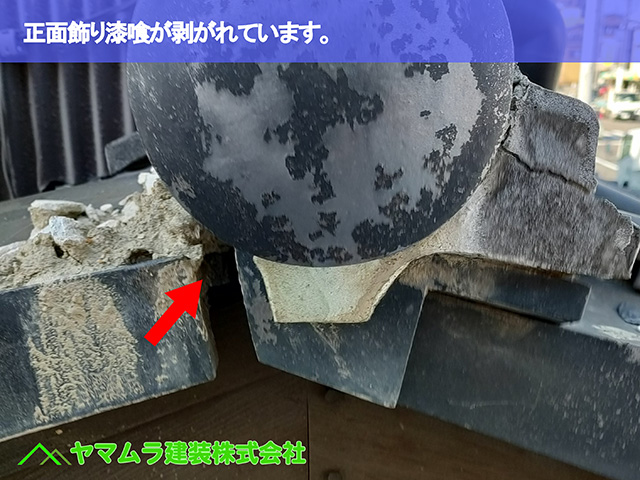

ちなみに、棟の正面部分には「飾り塗り」がされていましたが、やはり雨水の浸食によって劣化し、剥がれていました。

ただ、この飾り部分は、棟内部の土台とは違い、今すぐ雨漏りに直結する箇所ではありません。

そのため、ここはコストを抑える意味でも、大掛かりな修繕ではなく、上から漆喰を被せるような補修方法をご提案しようと考えました。

このように、私たちは点検で撮影した全ての写真をその場でお客様にご覧いただきながら、屋根の現状を詳しくご説明させていただきました。

どこが緊急性の高い劣化で、どこがそうでないのかを明確にお伝えし、お客様にご納得いただいた上で、最適な修繕作業のご提案と、その内容に基づいたお見積りを作成し、お渡しいたしました。

お見積りで即日ご依頼!屋根土の撤去作業開始

屋根点検の報告とお見積書をお客様にお渡しいたしました。

今回の漆喰補修と棟の一部修繕にかかる工事金額として、ご提示をさせていただいたところ、「その金額ならぜひお願いしたい」とお客様にもご納得いただき、その場で正式に工事のご依頼をいただきました。

迅速なご決断、誠にありがとうございます。

すぐに必要な材料をメーカーに発注し、お客様と作業日程を調整させていただきました。

全ての段取りを整え、改めて工事当日にご訪問いたしました。

作業開始後、まず最初に取り掛かったのは、雨水が侵入して崩れてしまった古い「屋根土」の撤去です。

この土台がしっかりしなければ、上に瓦を戻しても意味がありません。

干からびて固まってしまった屋根土は、再利用(流用)することができないため、すべて丁寧に取り除き、土嚢袋に詰めて適切に処理していきます。

在庫の無い古い瓦を、お客様の希望に沿って防水補修・固定する技術

土台の屋根土を撤去・清掃した後、いよいよ熨斗(のし)瓦を積み直す工程です。

しかし、今回の熨斗瓦は非常に古い型で、メーカーにも在庫が無く、代替品が手に入らない状況でした。

そこで、お客様から「落下した瓦を、なんとか再利用して作業してほしい」という強いご希望をいただきました。

落下した瓦を確認すると、1枚は三分割に割れており、もう1枚は幸いにも無事でした。

私たちは、お客様のご希望に応えるため、この瓦を補修して再利用することを選択しました。

もちろん、ただ乗せるわけではありません。割れた瓦は、その接合部分から雨水が浸入しないよう、「コーキングボンド」を通常より多めに充填し、徹底した防水処理を行ってから元の位置に戻します。

無事だった瓦も、同じ場所に丁寧に差し込み、棟を復元していきました。

最後に、今後強風や振動でズレないよう、瓦の正面部分にも「点付け」でコーキングを施し、土台にしっかりと接着・固定しました。

お客様のご要望に応えつつ、最善の処置を施すのが私たちの仕事です。

「飾り部分」にあえて「詰め増し」を選ぶ理由|適正コストでの修繕

棟の土台や瓦の補修を進め、最後に棟の正面にある「飾り塗り」の部分の作業に取り掛かりました。

この飾り部分も、やはり雨風の影響で劣化が進み、表面が剥がれていました。

ここで、私たちはあえて古い漆喰をすべて撤去する「詰め直し」ではなく、上から新しい漆喰を被せていく「詰め増し」という工法を選択しました。

「詰め増しは推奨しないと言っていたのでは?」と思われるかもしれません。

おっしゃる通り、雨漏りに直結する棟の土台(屋根土)部分では、詰め増しは再発のリスクがあるため厳禁です。

しかし、この「飾り部分」は、屋根の機能性(防水性)に直接影響を与えにくい箇所です。

私たちはプロの目線で「ここは構造的な問題にはならない」と判断しました。

すべてを完璧に詰め直すと、その分だけ工事費用がかさんでしまいます。

そこで今回は、お客様のコスト負担を抑えることを優先し、美観の回復と最低限の保護を目的とした「詰め増し(被せ塗り)」で対応しました。

むやみに高額な工事を勧めるのではなく、劣化の緊急性を見極め、適材適所の修繕をご提案する。

これも私たちの大切な役目だと考えています。

【漆喰工事完了】南蛮漆喰で棟を防水・固定!写真報告でお客様にも大変喜んでいただきました

いよいよ屋根漆喰工事の最終仕上げです。

棟のてっぺんにある「冠瓦(かんむりがわら)」と、その下の「熨斗瓦(のしがわら)」の間には、どうしてもわずかな隙間が残ります。

この隙間を「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」と呼ばれる強力な漆喰でしっかりと埋め、雨水の侵入経路を完全に断ちます。

先日、落下していた熨斗瓦を再利用して取り付けた箇所も同様です。

瓦同士の隙間を中心に漆喰を丁寧に塗り込むことで、漆喰が硬化した際に瓦同士がお互いに接着され、棟全体の強度を格段に高めることができます。

全ての作業が完了した後、私たちは必ずお客様に「作業工程の写真」をお見せしながら、どのような作業を行ったかを詳しくご説明させていただきました。

「屋根土が崩れ、瓦まで落ちていた」という深刻な状態から、見違えるほど綺麗に治った棟を見て、お客様にも大変喜んでいただくことができました。

お客様の安心したお顔を見ることが、私たちの何よりのやりがいです。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市南区【屋根漆喰補修】劣化(ひび割れ・剥がれ)を放置すると瓦が落下?雨漏りを防ぐ点検法と正しい詰め直し補修の選び方』