【棟修復作業】東浦町 棟がズレた原因は解体で判明した施工不良!強度不足の土台を強力棟金具と一本葺き工法で強固に固定

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

棟のズレは施工不良が原因?解体してわかった真実と「一本葺き」修理

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『大府市【屋根葺き替え】古い瓦と屋根土の安全な撤去方法から雨漏りを防ぐ重要な防水処理(ルーフィング)まで徹底解説』

工事のきっかけ

先日、お客様から「屋根の棟がズレているように見える」という、ご不安なご相談をいただきました。

お電話口でも心配されているご様子でしたので、私たちは早速、専門の点検スタッフとしてお宅にご訪問させていただきました。

ご挨拶を済ませ、状況を改めてお伺いした後、脚立を設置して屋根に登らせていただきました。

屋根に登り、まず目視で全体を確認したところ、屋根瓦そのものに割れや大きな亀裂はありませんでした。

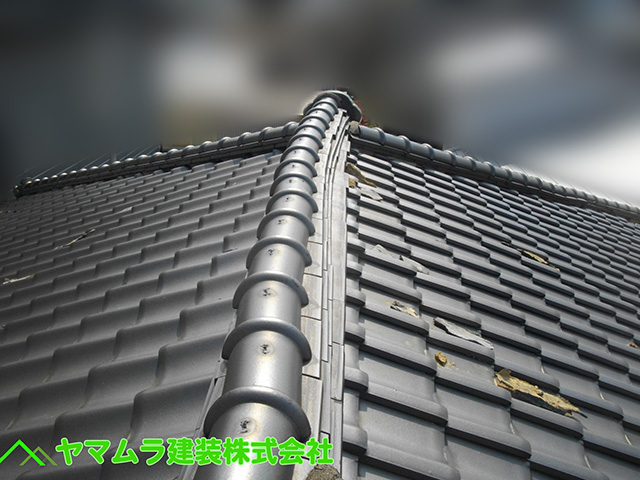

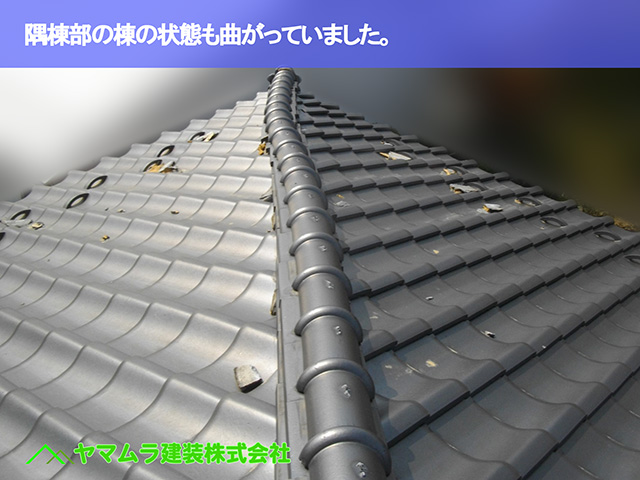

しかし、問題は屋根の一番高い部分です。お客様のお宅は「寄棟」という四方向に屋根が傾斜している形状で、その頂上にあたる「大棟」と、四隅の「隅棟」の両方で、本来真っすぐであるはずのライン(棟芯)から瓦が横にズレている箇所が複数見つかりました。

さらに、私たちはその棟瓦にそっと手を触れて「触診」を行いました。

すると、驚いたことに、棟全体が非常に軽く感じられたのです。

本来、棟の内部は「屋根土」などがたっぷりと詰められ、その重みと接着力でガッチリと固定されているはずです。

しかし、その“どっしり”とした感覚が全くありませんでした。

これだけ棟自体が軽い状態で、土台との結束も弱ければ、台風や春先の強風が横から強く当たった際に、いとも簡単に横ズレを起こしてしまうのも無理はない、と推測される危険な状態でした。

点検調査の結果、お客様にこの現状をご報告させていただきました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築25年ほど

工事費用・・・ 約65万円ほど

施工期間・・・ 約4日から5日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

「屋根の棟がズレている」とご相談を受け、点検にお伺いしました。

調査すると、棟がズレているだけでなく、触ると「軽い」という異常が。

本来重いはずの棟がなぜ軽いのか?

その答えは、古い棟を解体して明らかになりました。

この記事では、棟の解体作業によって判明した、ズレの根本的な原因である「施工不良」の事実(一枚物の熨斗瓦、無固定の土台など)を詳しくレポートします。

そして、その強度不足の棟を、二度とズレない強固な棟に造り替えるための最新の修理工法、「一本葺き」による土台作りから仕上げまでの全工程をご紹介します。

目次

屋根点検で判明。棟のズレと、触ってわかった「内部の軽さ」

先日、「屋根がズレているようだ」とご相談をいただいたお客様のお宅へ、点検調査にお伺いしました。

ご挨拶の後、さっそく屋根に登らせていただくと、屋根瓦自体に目立った割れはありませんでした。

しかし、問題は屋根のてっぺん、棟(むね)です。

お客様のお宅は「寄棟(よせむね)」という四方向に屋根が流れる形で、その頂上(大棟)も四隅(隅棟)も、本来の真っすぐなラインから横にズレている箇所がいくつも見つかりました。

さらに、棟瓦に軽く触れてみると、驚くほど軽く感じられました。

本来、棟の内部は屋根土などでしっかり固められ、重みで固定されているはずですが、その“どっしり感”が全くありません。

これだけ棟が軽いと、台風クラスの強い風が横から当たった時に、簡単にズレてしまうのも無理はない、と判断しました。

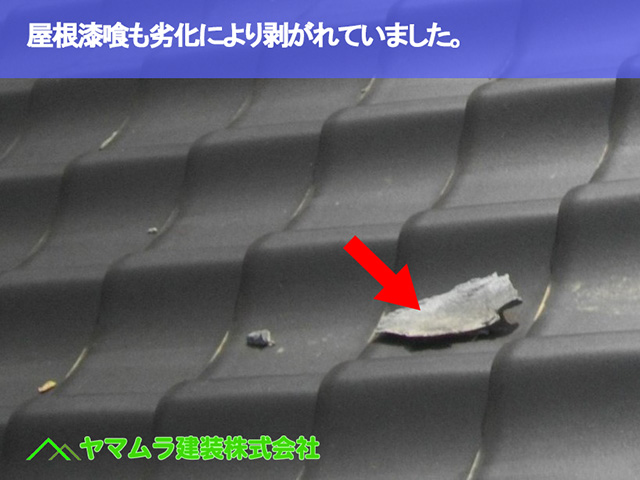

棟のズレと漆喰の剥がれ。根本修理には「一本葺き工法」をご提案

点検が終わり、お客様へ現状をご報告しました。

棟全体が横にズレている深刻な状態に加え、棟のあちこちで「屋根漆喰(やねしっくい)」が剥がれ落ちているのも確認しました。

この「棟のズレ」と「漆喰の剥がれ」を根本から治すには、上から補修するだけでは無意味です。

まず、ズレた棟を一度すべて解体(取り壊す)する必要があることをお伝えしました。

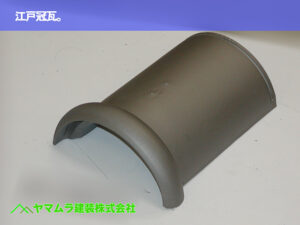

その上で、修理方法として、将来的な漆喰剥がれのリスクも減らせる、新しい「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」を使った「一本葺き工法」での作り直しをご提案しました。

この工法で、ズレに強く、防水性の高い棟に造り替えます。

ご提案内容に基づき、お見積書をお渡しさせていただきました。

棟の修理工事のご依頼。正式なご契約を経て、作業開始です!

後日、点検とお見積りを提出したお客様からご連絡がありました。

じっくりご検討いただいた結果、「見積書の内容でお願いします」と、正式に工事のご依頼をいただくことができました。

弊社では、工事の前に、作業内容や工期、保証などについて改めてご説明し、ご納得いただいた上で、正式な工事契約書を取り交わしています。

ご契約後、必要な材料の手配や職人のスケジュールを調整し、いよいよ工事の日を迎えました。

棟を新しく葺き替える作業のため、お客様のお宅へお伺いし、本格的な修理工事のスタートです。

屋根の棟解体で見えた事実。「一枚物の熨斗瓦」が招く強度不足

棟の解体作業を始めると、すぐに以前の施工に関する重大な問題点が見えてきました。

それは、棟を積み上げる「熨斗瓦(のしかわら)」が、半分に割られずに「一枚物のまま」使われていたことです。

本来、熨斗瓦は真ん中で半分に割り、左右に分けて積むことで、棟の中心「棟芯(むねしん)」部分に隙間を作ります。

なぜなら、その隙間に接着剤となる「屋根土(やねつち)」が下から上まで一体となって詰まることで、棟全体の強さが格段に高まるからです。

しかし、今回のように一枚物の瓦で棟芯を塞いでしまうと、屋根土が分断され、棟を支える「芯」ができません。

これが、棟がズレやすくなっていた大きな原因の一つだと考えられます。

棟の強度が無い証拠。解体時に簡単に崩れた、脆い棟の内部

棟の中心(棟芯)が塞がれ、内部の強度が無かったことは、解体作業の様子が何よりの証拠でした。

私たちが棟を横から力を込めて押してみると、積み上げられていた棟全体が、ガラガラと一斉に崩れてくるほど非常に脆(もろ)い状態だったのです。

もちろん、正しく施工された頑丈な棟であっても、横から「相当な力」をかければいつかは崩れます。

しかし、本来の施工なら、解体にもっと大きな力が必要なはずです。

台風や強風にも耐えられるのが本来の棟です。

今回の棟がわずかな力で崩れたという事実は、それだけ構造的に弱かったという証拠にほかなりません。

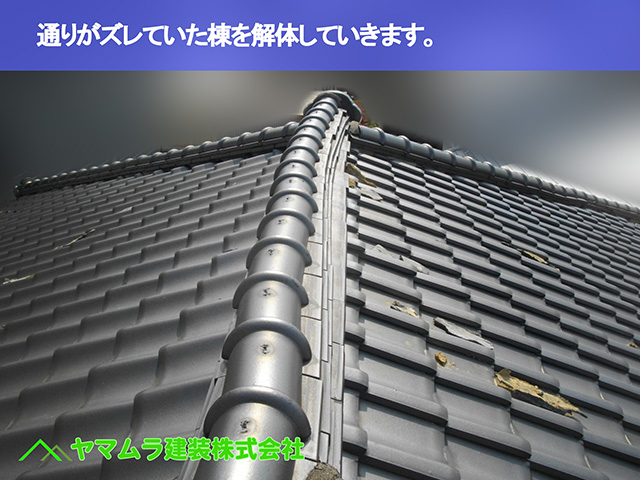

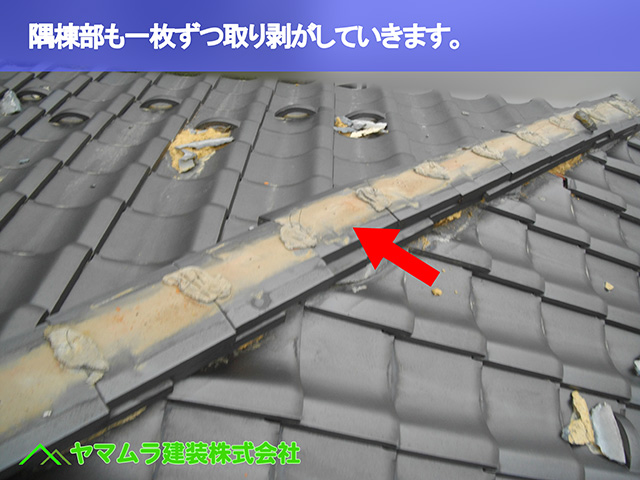

寄棟屋根の「隅棟」も解体。やはり見られた同様の強度不足

屋根のてっぺん(大棟)の解体に続き、四方向に延びている「隅棟(すみむね)」も一本ずつ解体していきました。

解体してみると、やはり大棟と全く同じ施工方法が取られていたことが分かりました。

瓦の段の途中に、部分的に屋根土(やねつち)が入れられてはいましたが、それは単なる接着剤の一部として使われているだけで、棟全体の構造を支える「補強」には全くなっていませんでした。

棟の強さは、中心部分(棟芯)が屋根土で一体化してこそ生まれます。

その施工がされていなければ、強度は確保できません。隅棟もやはり非常に脆い状態でしたので、慎重に取り壊していきました。

棟がズレた決定的な原因か?土台の熨斗瓦が「無固定」だった事実

棟の解体を進める中で、私たちは「棟芯の問題」に加え、さらに衝撃的な事実を発見しました。

それは、棟瓦を積み上げるための「土台」となる、一番下の段の熨斗瓦(のしかわら)です。

この土台部分を詳しく調べたところ、なんと、下の屋根面に対して、釘やビス、あるいは銅線などで固定した形跡が全く見当たらなかったのです。

この一段目の熨斗瓦は、この上に乗る全ての棟瓦と屋根土の重さを支える「基礎」です。

だからこそ、横ズレを防ぐために、最も強く固定しなければならない最重要箇所です。

それが「無固定」だったという事実は、専門家として驚きを隠せません。

この土台の不安定さが、棟全体のズレを引き起こした決定的な原因である可能性が極めて高いです。

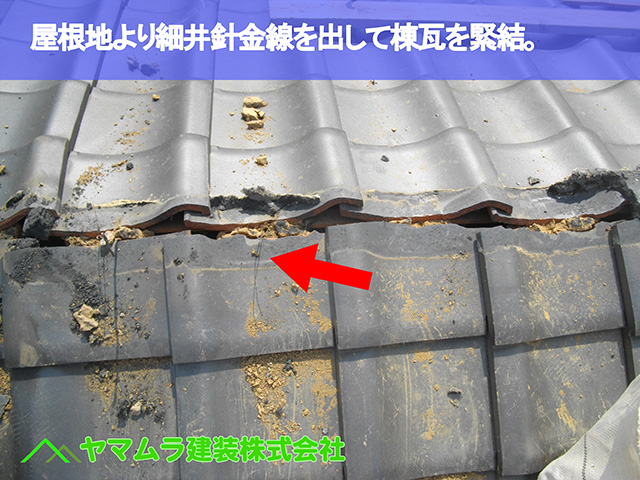

棟の解体で判明。南蛮漆喰での接着と「細すぎる」固定用針金

土台部分の施工方法がさらに分かってきました。

土台の熨斗瓦(のしかわら)は、棟の中心(棟芯)に塗られた「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」の上に、ただ乗せてくっつけてあるだけでした。

これは高さ調整も兼ねていたようですが、この接着方法だけでは、棟全体を支える強い強度を生み出すことはできません。

今回は新しい「一本葺き工法」で強固な棟に造り替えるため、この南蛮漆喰もすべて剥がしていきます。

すると、漆喰の奥から、数カ所だけ固定用と思われる「針金」が出てきました。

しかし、その針金は驚くほど細く、これで棟の重さや風の力に耐える固定用として使われていたのか、非常に疑問に感じるものでした。

これでは棟がズレてしまうのも当然です。

棟の葺き替え工事。真っすぐで強固な土台「強力棟金具」の設置

古い棟の解体と清掃が終わり、いよいよ新しい棟を造るための土台作りに入ります。

まず、棟の中心(棟芯)に「水糸(みずいと)」を真っすぐに張り、新しい棟のラインを正確に出す「目印」にします。

次に、この水糸の目印に沿って、新しい棟の基礎となる「強力棟金具(きょうりょくむねかなぐ)」を取り付けます。

この金具は、屋根の傾斜(角度)に合わせて足部分を調整しながら設置します。

私たちは、決められた幅を守りながら、金具を一本ずつ配置します。

そして、金具の足にある「釘穴」からビス釘を屋根下地にしっかり打ち込み、金具自体をガッチリと固定します。

この土台設置作業を、屋根の頂上(大棟)も四隅(隅棟)も、全ての棟に対して丁寧に行っていきます。

棟の土台を強固に固定!「強力棟金具」と「タルキ」の一体化作業

棟全体に設置した「強力棟金具」には、上部に平らな「台座部分」が付いています。

今度は、この台座の上に、棟冠瓦の基礎となる最も重要な土台材「タルキ(木材)」を正確に載せます。

次に、このタルキを強固に固定する作業です。

強力棟金具の横(台座から伸びた部分)には、タルキを固定するための専用の「釘穴」が空いています。

職人がその釘穴を使い、土台のタルキに向かって専用のビスを確実に打ち込んでいきます。

このビス打ちによって、土台の「タルキ」と基礎の「強力棟金具」がガッチリと「一体化」します。

この工程を一本一本丁寧に行うことで、以前の施工とは比べ物にならない、強風にもビクともしない強固な棟の基礎が完成します。

棟の防水の要「南蛮漆喰」。そして仕上げの「一本葺き工法」へ

金具にガッチリ固定した土台材(タルキ)の側面に、「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を丁寧に塗り付けます。

これには二つの大事な役割があります。

一つは棟の足元を美しく見せる「化粧」の役割、もう一つは、屋根裏に雨水が入らないよう隙間を塞ぐ「防水」の役割です。

もしこの漆喰を塗らなければ、隙間から雨水が入り込み、雨漏りの原因になってしまいます。

それほど重要な作業です。

棟全体に南蛮漆喰を塗り終えたら、いよいよ仕上げです。

新しい「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」を土台の上に一列に並べ、防水性の高い「パッキン付きビス」を土台のタルキに向かって一本ずつ確実に打ち込み、固定していきます。

これが、強風にも強く、防水性にも優れた「一本葺き工法」による棟の施工です。

屋根修理完了!「綺麗になった」とお客様にもご満足いただきました。

これにて、屋根の棟修理工事が、すべて無事に完了いたしました。

まず、屋根の上で使っていた道具類をすべて降ろします。

余った材料や、作業用に敷いていた足場板などもすべて撤去します。

屋根の上に何も無い状態にしてから、最後に、作業した範囲のゴミや埃をブロワー(送風機)で徹底的に吹き飛ばして清掃します。

お客様の大切なお住まいを汚さないよう、掃除を心がけています。

清掃が完了し、お客様に作業完了のご報告をしました。

その際、工事中に撮影しておいた作業工程の写真をお見せしながら、どのような修理を行ったのかをご説明させていただきました。

お客様も、「屋根が綺麗になった」と大変喜んでくださり、安心されたご様子でした。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『大府市【屋根葺き替え】古い瓦と屋根土の安全な撤去方法から雨漏りを防ぐ重要な防水処理(ルーフィング)まで徹底解説』