【屋根リフォーム】大府市 古い瓦の安全な撤去から雨漏りを防ぐ防水処理!難所「壁際」・「ケラバ」・「棟」の施工まで

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

屋根リフォームの重要工程:安全な撤去と、雨漏りを許さない専門防水施工

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『大府市【屋根葺き替え】古い瓦と屋根土の安全な撤去方法から雨漏りを防ぐ重要な防水処理(ルーフィング)まで徹底解説』

工事のきっかけ

今回、屋根リフォームをご用命いただきましたお客様は、築数十年が経過した立派な和風住宅にお住まいでした。

長年、大切にお手入れされてきたお住まいですが、近年になって屋根の状態を非常に心配されていました。

きっかけは、数年前に大型台風が通過した際、瓦が数枚ズレてしまったことだそうです。

「その時は応急処置で済ませたものの、また大きな台風や地震が来たら、あの重い瓦が落ちてこないか、雨漏りが始まらないか、不安で仕方がない」と、当時の心境をお話しくださいました。

特にご心配されていたのが「耐震性」です。

昔ながらの「湿式工法」で施工された屋根は、瓦を固定するために大量の「屋根土」を使用しており、屋根全体の重量が非常に重くなっています。

この重さが、地震の際にお住まい全体へ大きな負担をかけることをご存じだったのです。

「まだ大きな雨漏りはしていない。でも、不安を抱えたままこの先に住み続けるのは難しい」との思いから、信頼できる地元の業者を探され、当社のホームページをご覧いただき、まずは無料の屋根点検をご依頼くださいました。

点検の結果、瓦のズレや漆喰の劣化に加え、下地の防水機能も限界に近いことが判明しました。

私たちは、この先も長く安心して暮らしていただくため、屋根全体を軽量化し、耐震性を向上させる「屋根葺き替え工事」をご提案させていただきました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築35年ほど

工事費用・・・ 約350万円ほど

施工期間・・・ 約15日から20日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

こんにちは。

当社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、屋根リフォーム(葺き替え工事)の「最初から最後まで」の全工程を、重要なポイントに絞って詳しくご紹介します。

屋根工事と聞いても、「具体的に何をしているの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

特に、古い瓦屋根から新しい屋根に替える場合、普段は見ることのできない屋根の上では、非常に多くの重要な作業が行われています。

重い瓦や屋根土をどう安全に撤去するのか、雨漏りを防ぐ「防水処理」とは具体的に何をするのか、そして雨漏りの急所とされる「壁際」や「ケラバ(屋根の端)」、「棟(頂点)」は、どのように仕上げているのか。

見えない部分の丁寧な下地処理から、職人の専門技術が光る防水施工まで、当社のこだわりを余すところなくお伝えします。

目次

- 1 屋根リフォームの重要工程:安全な撤去と、雨漏りを許さない専門防水施工

- 2 屋根葺き替えで家を傷めない工夫!古い瓦を安全撤去

- 3 『屋根リフォームの基礎作り!「杉皮」撤去と野地板の清掃・下地処理

- 4 屋根の強度と防水性を高める!「野地板の重ね張り」と「ルーフィング」施工

- 5 屋根葺き替えの基本!「軒先」から始まる新しい屋根瓦の正しい施工手順

- 6 雨漏りを防ぐ要!屋根の端「ケラバ袖部」の丁寧な下地処理

- 7 雨漏りの急所!「壁際(かべぎわ)」と「出隅」の専門的な防水板金処理

- 8 屋根の頂上を支える!「棟(むね)」の土台となる「強力棟」の正確な設置

- 9 【屋根リフォーム工事 完了】徹底清掃と「写真で見る」施工報告でお客様の安心へ

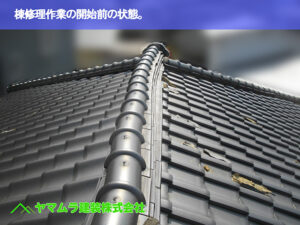

屋根葺き替えで家を傷めない工夫!古い瓦を安全撤去

当社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

屋根葺き替え工事の最初の工程である、古い瓦の撤去作業についてご紹介します。

特に昔ながらの和風の屋根瓦は重量があるため、撤去作業には細心の注意が必要です。

まず、職人が古い屋根瓦を一枚一枚、すべて手作業で丁寧に剥ぎ取っていきます。

そして、剥がした瓦はすぐに地上へ降ろすのではなく、一旦、屋根の上に滑り落ちないよう集めて置きます。

なぜこのようなひと手間をかけるのでしょうか。

それは、お客様の大切なお住まい(屋根の下地)を傷めないためです。

もし職人が重い瓦を抱えたまま屋根の上を何度も歩き回ると、その重みで建物の構造部分に意図せず負担がかかってしまう可能性があります。

そこで私たちは、建物に横付けした運搬トラックへ降ろす際、職人が屋根の上に一列に並び、手渡しで瓦を運ぶ方式を採用しています。

この方法なら、屋根上を歩き回る必要がなく、お住まいへの負担を最小限に抑えつつ安全に作業を進められます。

この作業をしやすくするために、あらかじめ瓦を集めておくのです。

屋根リフォームの重要工程!「屋根土」の撤去と昔ながらの湿式工法

屋根全体の古い屋根瓦を撤去し、運搬トラックへの積み込みが完了しました。

今回は、その次に行う非常に重要な工程をご紹介します。

古い瓦をすべて剥がし終えると、その下から「屋根土(やねつち)」が現れます。

これは、昔ながらの「湿式工法(しっしきこうほう)」と呼ばれる施工方法で、瓦を固定・接着するために使われていたものです。

この大量の屋根土も、新しい屋根に葺き替えるためにはすべて撤去する必要があります。

この土を取り除くことで、屋根全体の重量が劇的に軽くなり、お住まいの耐震性向上にも大きく貢献します。

屋根土の撤去は、機械で一気に剥がすのではありません。

屋根の下地(野地板)を傷つけないよう、また、土埃の飛散を抑えながら、職人が一か所一か所、すべて手作業で丁寧に取り剥がしていきます。

非常に地道で根気のいる作業ですが、この後の防水処理や新しい屋根材の施工のために欠かせない、大切な下準備となります。

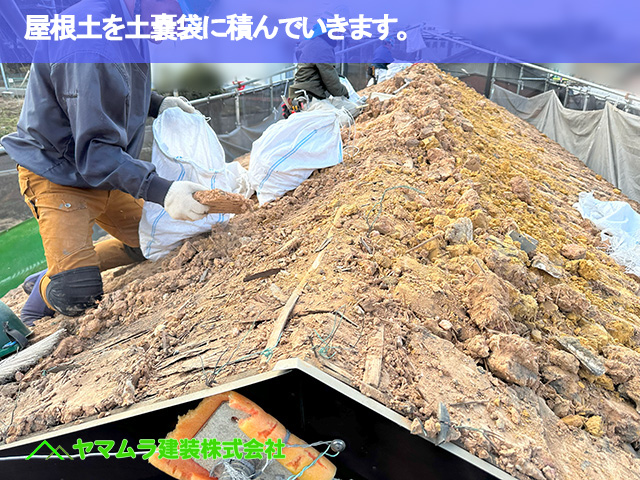

現場の状況で使い分け!「屋根土」の安全で効率的な搬出方法

古い屋根土を手作業で撤去する様子をご紹介しました。

今回は、その撤去した大量の屋根土を、どのようにして安全に地上へ降ろし、運び出すのかをご説明します。

屋根の上で取り剥がした屋根土は、土埃がご近所に飛散するのを防ぎ、安全に搬出するため、まず袋に詰める作業から始めます。

この搬出方法は、お客様のお住まいの敷地や周辺の状況に合わせて、最適な方法を選択しています。

例えば、敷地に余裕があり、クレーンなどの重機が入ることができる現場では、「トン袋」と呼ばれる非常に大きな業務用の袋を使用します。

このトン袋に屋根土をまとめて入れ、クレーンで安全に吊り上げて運搬トラックの荷台へ直接積み込みます。

これにより、作業を効率的に進めることが可能です。

一方、重機が入るスペースがない現場でもご安心ください。

その場合は、「土嚢袋(どのうぶくろ)」と呼ばれる小分けの袋に屋根土を詰めていきます。

そして、職人が一袋ずつ安全に手運びで地上へ降ろし、トラックに積み込みます。

このように、現場の状況を的確に判断し、最も安全で効率的な方法で作業を進めています。

『屋根リフォームの基礎作り!「杉皮」撤去と野地板の清掃・下地処理

屋根土の撤去作業に続き、新しい屋根材を施工するための、非常に重要な「下地処理」の工程をご紹介します。

屋根土をすべて取り剥がした下には、昔ながらの工法で防水紙の役割を担っていた「杉皮(すぎかわ)材」が敷かれていることがあります。

私たちはこの杉皮材も、すべて丁寧に取り外していきます。

古い屋根土と杉皮材をすべて撤去すると、お住まいの屋根の基礎(構造体)である「野地板(のじいた)」という板が完全にあらわになります。

ここからが、新しい屋根の品質を左右する大切な作業です。

まず、屋根全体をきれいに清掃しながら、表面に残っている古い釘や異物がないか、職人が入念にチェックします。

もし飛び出した釘が残っていれば、この後の新しい防水紙を傷つけたり、屋根材が平らに施工できなかったりする原因になるため、一本残らず取り除きます。

このように、建物の構造体である野地板をまっさらな状態に戻し、障害物を取り除くことが、この後の屋根補強や防水工事の重要な第一歩となります。

屋根の強度と防水性を高める!「野地板の重ね張り」と「ルーフィング」施工

古い屋根材を撤去し、下地がきれいになった状態から、いよいよ新しい屋根の土台を作っていく重要な工程をご紹介します。

まず、お住まいの構造部分である既存の「野地板」の上に、新しい「野地板合板」を重ねて張っていきます。

これは屋根の「補強工事」にあたります。

私たちが使用する合板は、厚さが約12mmもあり、一枚のサイズが約1.8m×0.9mと非常に大きく丈夫なものです。

これを屋根全体に隙間なく張り付けることで、屋根全体の強度(剛性)が格段に向上します。

この先の重い屋根材をしっかりと支え、地震や台風にも耐える頑丈な土台へと生まれ変わらせます。

そして、この頑丈な土台が完成したら、次はお住まいを雨漏りから守るための最も重要な「防水処理」です。

補強した野地板合板の上から、「ルーフィング」と呼ばれる高性能な防水紙を、隙間なく丁寧に重ねながら敷き詰めていきます。

このルーフィングが、最終的な防水の要となります。

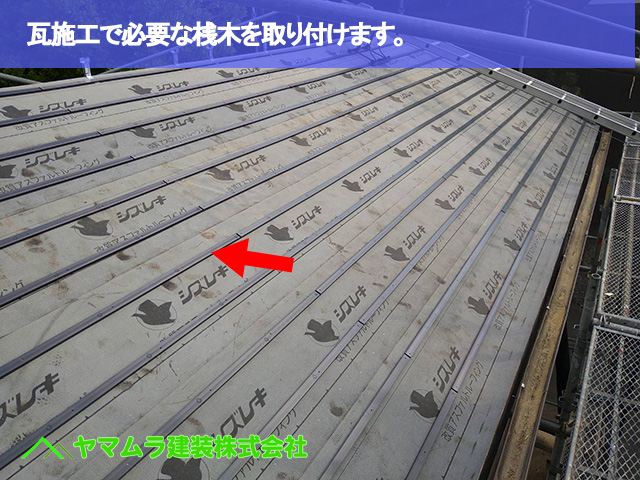

新しい屋根瓦の土台作り!「乾式工法」に不可欠な「桟木」の設置

屋根全体の防水処理として「ルーフィング」を敷き終えたら、いよいよ新しい洋風瓦を施工するための、大切な「前準備」に入ります。

今回の工事では、屋根土を使わずに瓦を固定する「乾式工法(かんしきこうほう)」という現代的な工法を採用します。

この工法に絶対に欠かせないのが、新しい瓦を引っ掛けて固定するための土台となる「桟木(さんぎ)」という木材です。

私たちは、防水紙であるルーフィングの上から、瓦の種類や屋根の形状に合わせた「規定寸法」通りに、この桟木を屋根全体に正確に打ち付けていきます。

この桟木が、瓦を支えるレールのような役割を果たします。

屋根全体への桟木の設置が完了したら、次に、これから葺いていくために必要な枚数の新しい洋風瓦を、あらかじめ屋根の上まで安全に運び上げて(荷揚げして)おきます。

これで、新しい瓦を施工する準備がすべて整いました。

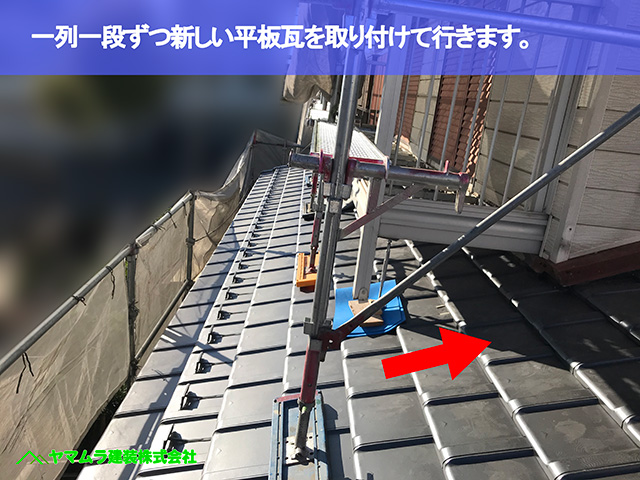

屋根葺き替えの基本!「軒先」から始まる新しい屋根瓦の正しい施工手順

あらかじめ屋根の上まで運んでおいた(荷揚げした)新しい屋根瓦を、いよいよ一枚一枚、屋根に取り付けていきます。

この作業には、雨仕舞い(あまじまい)の観点から非常に重要な「施工順序」があります。

まず作業を開始するのは、屋根の最も低い先端部分、雨樋(あまどい)が付いている「軒先(のきさき)」です。

ここに、瓦を横一列、まっすぐに並べることからスタートします。

軒先の一列目が完了したら、その瓦に次の段の瓦を重ねるように、屋根の頂点である「棟(むね)」に向かって、下から上へと一段ずつ順番に葺き上げていきます。

まさに職人が屋根を登っていくように施工を進めるイメージです。

この「下から上へ」という順序を守ることで、雨が降った際に、上の瓦が下の瓦を覆う形になり、瓦の隙間から雨水が浸入するのを防ぎます。

この地道な一枚一枚の積み重ねが、美しく、雨漏りのない丈夫な屋根を作り上げるのです。

雨漏りを防ぐ要!屋根の端「ケラバ袖部」の丁寧な下地処理

屋根リフォーム工事の中でも、特に雨漏りのリスクに直結する重要な箇所が、屋根の側面(端)にあたる「ケラバ袖部」です。

今回は、ここの丁寧な施工の様子をご紹介します。

まず、専用のケラバ袖瓦を正しく取り付けるため、下地となる「高さ調整材」を設置します。

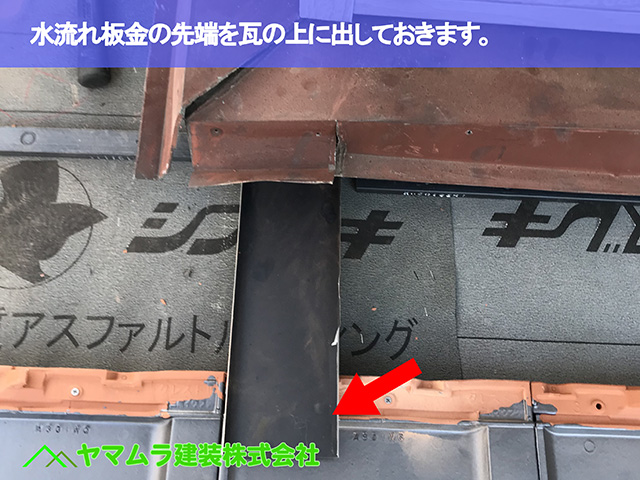

同時に、万が一瓦の内側に雨水が侵入しても、それを安全に軒先の雨樋まで排出するための「水流れ板金」を、瓦を葺く前にあらかじめ仕込んでおきます。

これが重要な防水の防衛ラインとなります。

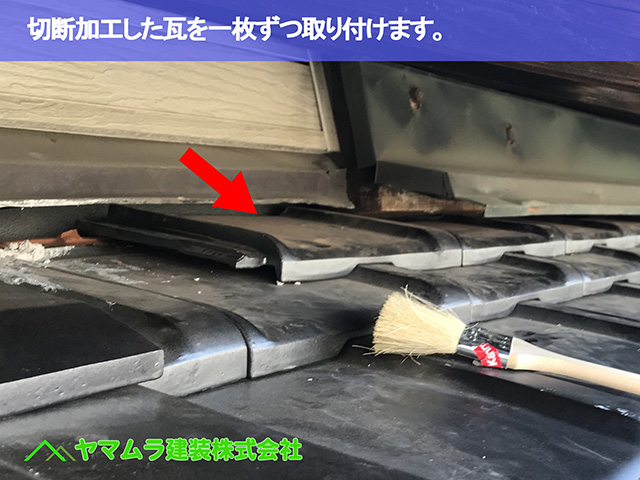

その後、新しい洋風瓦を葺いていく際、ケラバ袖部には半端な隙間ができます。

その隙間に合わせて職人が瓦を「切断加工」し、ぴったりと納めます。

その際、防水性をさらに高めるため、加工した瓦と瓦が接する部分に「コーキングボンド」をしっかりと充填し、接着させます。

このような見えない部分の丁寧な下地処理と防水作業が、お住まいを雨漏りから長く守ることにつながります。

屋根の美観と防水の要!「ケラバ袖専用瓦」の正しい取り付け手順

屋根の端の隙間に合わせて切断加工した瓦を取り付けました。

次はその上から、美観と防水性を高めるための「ケラバ袖専用瓦」を重ねて設置していきます。

この取り付け作業には、雨漏りを防ぐための厳密な順序があります。

まず、屋根の先端(軒先)からスタートし、屋根の頂上(大棟)に向かって、下から上へと一本ずつ順番に取り付けていきます。

こうすることで、上の瓦が下の瓦に重なり、雨水が侵入する隙間を作らないためです。

そして、固定方法も非常に重要です。一本一本設置するごとに、「パッキン付きのビス釘」という専用のビスを下地までしっかりと打ち込んで強固に固定します。

このパッキンが、ビスの頭(すき間)からの雨水の浸入を確実に防ぎます。

この丁寧な作業が、美しく丈夫な屋根の端を完成させます。

雨漏りの急所!「壁際(かべぎわ)」と「出隅」の専門的な防水板金処理

屋根リフォームにおいて、雨漏りを防ぐ「雨仕舞い(あまじまい)」は最も重要な工程の一つです。

特に、1階の屋根が外壁に接する「壁際部(かべぎわぶ)」と呼ばれる箇所は、屋根の側面(ケラバ)と同様に、雨水が集中しやすく、雨漏りのリスクが非常に高い場所です。

そのため私たちは、瓦を葺く前の下準備として、万が一壁際に雨水が侵入しても、それを安全に軒先まで導くための「水流れ板金」を必ず設置します。

さて、今回の現場は、その外壁が「出隅(ですみ)」(外側の角になっている部分)という、より複雑な形状をしていました。

このような特殊な箇所では、板金の納め方に高い専門技術が求められます。

具体的には、壁際に取り付けた水流れ板金の先端(排水口)を、そのまま屋根瓦の下に隠すのではなく、安全な屋根瓦の「外側(表面)」まで確実に出して納めます。

これにより、壁を伝った雨水をすべて屋根瓦の上に排出し、建物内部への侵入を完全に防ぎます。

屋根の「壁際」施工の職人技!瓦の切断加工とコーキングによる防水固定

まっすぐな屋根面だけでなく、外壁に接する「壁際(かべぎわ)」のような、複雑な部分の施工が非常に重要です。

こうした壁際は、建物の形状に合わせて瓦を納める必要があるため、既製品の屋根瓦をそのまま置いただけでは、必ず隙間が生まれてしまいます。

この隙間を放置することは、雨漏りの重大な原因に直結します。

そこで私たちは、現場の壁のラインや角度に合わせ、屋根瓦を一枚一枚、その場で「切断加工」する専門的な作業を行います。

職人が寸法を正確に測り、隙間なくぴったりと納まるように調整していくのです。

さらに、ただ加工して取り付けるだけではありません。

取り付けた加工瓦の接合部や隙間には、「コーキングボンド」を充填します。

これにより、瓦同士を強力に接着させて「固定」すると同時に、隙間を完全に塞いで雨水の浸入経路を断ちます。

このような見えない部分の丁寧な防水処理と確実な固定が、お住まいの安心を長く支えます。

雨漏りを防ぐ「壁際」の最終防水!南蛮漆喰による隙間処理

屋根リフォームの中でも、特に雨漏りのリスクが高い「1階屋根と外壁が合わさる部分(壁際)」の、非常に重要な防水処理についてご紹介します。

屋根面を葺き終えた後、この壁際の部分には、そのままでは隙間ができてしまいます。

そこでまず、職人が現場で寸法を測り、壁のラインに合わせて「切断加工した屋根瓦」を、隙間に差し込むように一枚一枚丁寧に取り付けていきます。

次に、元々新築時から取り付けられていた「のし水切り板金」を、正しい位置でしっかりと固定し直します。

しかし、これだけでは瓦と板金の間には微細な隙間が残ってしまいます。

ここから雨水が侵入するのを防ぐため、この隙間に「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という防水性と接着性に優れた材料を、奥までしっかりと塗り込んでいきます。

この南蛮漆喰が、雨水の浸入を物理的にシャットアウトし、同時に加工した瓦を固定する役割も果たします。

こうした見えない部分の徹底した防水処理が、お住まいを長く守る秘訣です。

屋根の頂上を支える!「棟(むね)」の土台となる「強力棟」の正確な設置

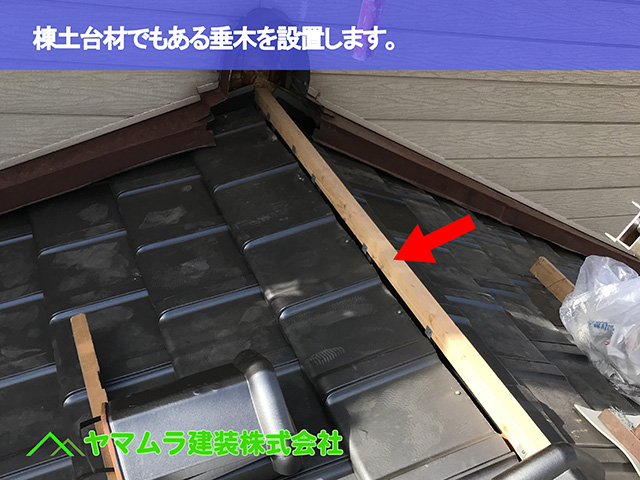

棟瓦を強固に固定するための、非常に重要な「土台作り」についてご紹介します。

まず、屋根のまさに頂点、真っ直ぐな中心線(棟芯)に沿って、「強力棟」と呼ばれる専用の支持金具を取り付けていきます。

これは、この後に設置する棟瓦の土台となる木材(垂木)を、下からガッチリと支えるための重要なパーツです。

この「強力棟」を設置する間隔(寸法)は、職人の勘で行うわけではありません。

私たちは、棟全体がしっかりと固定されるよう、約50cmから60cm(500~600mm)程度の間隔を目安に、一本ずつ確実に取り付けていきます。

現場の状況や、より強度を高める必要がある場合には、屋根の内部にある骨組み(垂木)の位置を探し出し、その垂木にめがけて金具を固定していく場合もあります。

この土台金具の設置が、棟全体の耐久性を左右します。

見えなくなる部分だからこそ、一切妥協せずに施工しています。

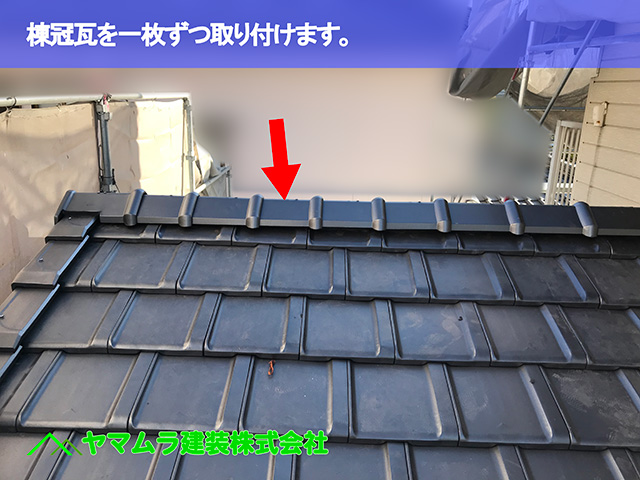

棟工事の仕上げ!「棟冠瓦」の設置とビスによる強固な固定

まず、前回設置した「強力棟」金具の上に乗せるように、棟瓦の土台となる「垂木(たるき)」という木材を設置し、ビス釘などで強固に固定していきます。

次に、この土台(垂木)の両サイドと屋根瓦との隙間を埋めるため、「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を塗ります。

これは、隙間からの雨水の浸入を確実に防ぐための重要な防水処理です。

南蛮漆喰まで塗り終え、防水処理と土台が完成したら、いよいよ屋根の頂点を飾る「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」を、土台の上に一本ずつ真っ直ぐに並べるように取り付けていきます。

最後に、並べた棟冠瓦が強風や台風で飛ばされないよう、瓦の上部に設けられた釘穴から、専用の「パッキン付きビス釘」を打ち込みます。

このビスが、表面の瓦だけでなく、下の土台(垂木)まで確実に届くように打ち込むことで、棟冠瓦全体を強固に固定します。

これで、美観と耐久性を備えた棟が完成です。

【屋根リフォーム工事 完了】徹底清掃と「写真で見る」施工報告でお客様の安心へ

屋根リフォーム工事の「最後の仕上げ」となる、清掃とお客様へのご報告の様子をご紹介します。

全ての施工が完了したら、まず屋根の上に残っている作業道具や工具、使い終わった材料の余剰材、材料置き場として使用していた足場板などを、一つ残らず地上へ降ろします。

屋根の上が何もない状態になったら、最後の総仕上げとして「ブロアー」という強力な送風機を使い、屋根全体の最終清掃を行います。

瓦の隙間や隅に入り込んだ細かなホコリや施工ゴミを徹底的に吹き飛ばし、ピカピカの状態でお引き渡しします。

清掃完了後、お客様に作業の完了をご報告いたしました。

私たちは、お客様が直接見ることのできない屋根の上での作業を、すべて写真に記録しています。

その工事写真を最初から順番にお見せしながら、「どのような作業を、どのように行ったか」を丁寧にご説明させていただきました。

古い屋根瓦から新しい洋風瓦へ一新された屋根をご覧になり、お客様も「見えない所までしっかり説明してくれて安心した」と、大変喜んでくださいました。

このお客様の笑顔こそが、私たちの何よりの原動力です。