【東海市】屋根リフォーム!瓦をコーキング固定するラバーロック工法の施工事例。棟違いの雨漏り対策や丁寧な作業手順

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東海市で和風住宅の瓦をラバーロック工法で補強!棟違いの複雑な屋根もコーキング固定で強風に強い住まいへ

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

工事のきっかけ

こんにちは、ヤマムラ建装株式会社です。

私たちは屋根や外壁の専門家として、日々さまざまな建物のメンテナンスに携わっています。

今回は、愛知県東海市で実施した屋根の補強工事について、その経緯と作業内容をご紹介します。

今回の工事が実現したきっかけは、いつもお世話になっている地元のリフォーム会社様からいただいた一本のご相談でした。

「今、東海市で外壁塗装を担当しているお客様がいらっしゃるのですが、塗装工事とあわせて、屋根の瓦についても何か補強ができないかと検討されています」という内容です。

詳しくお話を伺うと、お客様はすでに具体的な工法をお調べになっており、瓦同士を専用のコーキング材で接着して固定する「ラバーロック工法」をご希望とのことでした。

そこで、弊社宛にこの工法でのお見積りのご依頼をいただいたのです。

通常、屋根工事のお見積りには、まず現地調査を行い、屋根の形状や寸法、劣化状況などを確認する必要があります。

しかし今回は、提携先であるリフォーム会社様が、事前に屋根の寸法を正確に採寸し、情報を提供してくださいました。

この連携のおかげで、弊社は現地調査の手間を省き、非常にスムーズかつ迅速にお見積書を作成することができました。

その後、リフォーム会社様を通じてお客様へお見積書を提出したところ、提示させていただいた価格と内容にご納得いただくことができ、正式に「ラバーロック工法」による屋根補強工事のご依頼をいただく運びとなりました。

私たち専門業者の知識と、地元リフォーム会社様の信頼関係が結びつき、お客様のご要望に応える体制が整った瞬間でした。

建物の状況

築年数 ・・・ 築25年ほど

工事費用・・・ 約20万円ほど

施工期間・・・ 約1日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

こんにちは、ヤマムラ建装株式会社です。

今回は、愛知県東海市で行った和風二階建て住宅の屋根補強工事をご紹介します。

ご依頼のきっかけは、外壁塗装を行っているお客様からの「瓦のズレや飛散を今のうちに防ぎたい」という切実な願いでした。

採用したのは、瓦同士を専用の接着材で固定する「ラバーロック工法」。

一見、単純な作業に見えるかもしれませんが、実は屋根の構造を深く理解していなければ、逆に雨漏りを招いてしまうこともある非常に繊細な工程です。

シンプルな切妻屋根から、少し複雑な「棟違い」の箇所まで、現場の経験を活かして私たちがどのように一軒一軒の住まいと向き合っているのか、その具体的な作業の様子を詳しくお伝えします。

[toc]

【東海市の施工事例】和風二階建て住宅。「切妻屋根」のラバーロック(瓦コーキング)補強

こんにちは、ヤマムラ建装株式会社です。

今回は、愛知県東海市にて行った屋根補強工事の事例をご紹介します。

ご依頼のきっかけは、日頃からお付き合いのある地元のリフォーム会社様からのご相談でした。

「現在、外壁塗装などを行っているお客様が、屋根瓦の補強も検討されている」とのこと。

具体的なご要望として、コーキングボンドで瓦同士を接着・固定していく「ラバーロック工法」でのお見積りのご依頼をいただきました。

今回は、提携先のリフォーム会社様が事前に屋根の寸法を正確に採寸してくださっていたため、弊社はその数値に基づいて迅速にお見積書を作成することができました。

提示した価格でお客様からもご了承をいただき、正式に作業のご依頼をいただきました。

後日、施工のために現場へご訪問させていただきました。

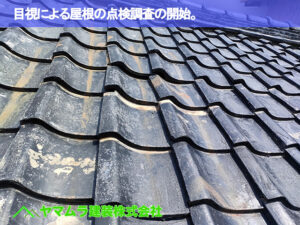

対象の建物は、落ち着いた雰囲気の和風二階建て住宅です。

屋根の形状は「切妻(きりづま)屋根」と呼ばれる、本を逆さにしたようなシンプルな三角形の屋根でした。

これから、この切妻屋根全体の瓦をコーキングで固定していく作業に入ります。

瓦コーキング(ラバーロック)作業。プロが実践する計画的な施工手順

屋根瓦のラバーロック(コーキング固定)作業の、具体的な施工手順について解説します。

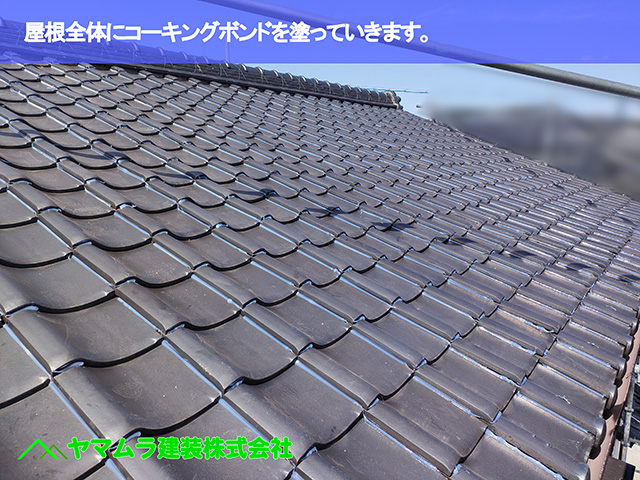

まず、屋根全体に必要な本数のコーキング材を準備し、屋根に登って作業を開始します。

この作業で最も重要な注意点は、「コーキングを塗った面は、乾燥するまで絶対に歩けない」ということです。

塗った直後のコーキングは粘着性が高く、もし踏んでしまうと靴底に付着し、屋根全体を汚してしまう原因になります。

完全に硬化・乾燥するまで、夏場で約1日、気温の低い冬場では2〜3日かかることもあります。

そのため、職人は作業の「順序」と「移動経路」を緻密に計算して施工します。

やみくもに塗るのではなく、まず屋根の頂点(棟)から先端(軒先)に向かって、瓦の「縦一列」ずつコーキングを塗布します。

例えば屋根の右端から作業を開始し、縦一列を上から下まで塗り終えたら、隣のまだ塗っていない列に移動します。

このように、常に乾いた足場を確保しながら横へ移動していくことで、仕上がりを汚すことなく、屋根全体を美しく確実に固定していくのです。

屋根瓦のコーキング。一歩間違えば「雨漏り」を招く危険な施工とは?

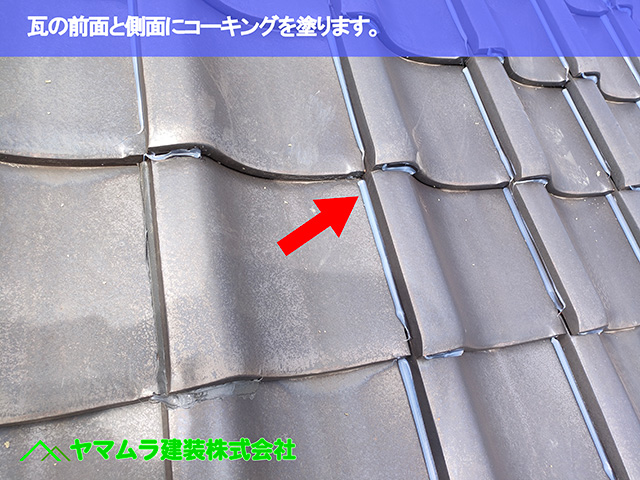

屋根瓦をコーキング(ラバーロック工法)で固定する際、ただ闇雲に接着すれば良いというものではありません。

塗り方には専門的な知識が必要であり、特に「塗ってはいけない場所」が存在します。

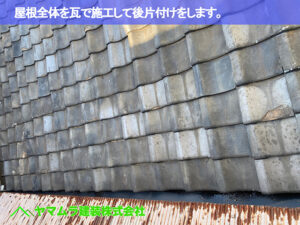

瓦の固定力を高めるため、まず瓦の側面(横側)にコーキングを施し、瓦同士を左右に接着します。

さらに、瓦の先端(前面)にもコーキングを塗ることで、上下の瓦も固定し、屋根全体の一体性を高めます。

しかし、ここで非常に重要な注意点があります。 瓦の先端には、雨水を流すための低い部分(谷部)と、盛り上がっている部分(山部)があります。

コーキングを塗って良いのは、この盛り上がっている「山部」だけです。

もし知識のない業者が、水の通り道である「谷部」までコーキングで塞いでしまうと、大変なことになります。

本来、下へ流れるはずだった雨水が行き場を失い、瓦の内側へ逆流してしまうのです。

これが、補強工事を行ったはずなのに、かえって深刻な「雨漏り」を引き起こしてしまう最大の原因です。

屋根の補強は、瓦の構造を熟知した専門家による正しい施工が不可欠です。

【屋根の専門家が解説】「棟違い」とは?雨漏りリスクと構造

住宅の屋根には、シンプルな形状から複雑なものまで様々ですが、「棟違い(むねちがい)」と呼ばれる構造をご存知でしょうか。

「棟違い」とは、写真のように、屋根の最頂部である「大棟(おおむね)」が、一続きではなく、高さが互い違いにずれて構成されている屋根形状のことです。

このような複雑な形状になる主な理由は、デザイン性というよりも、敷地の形状や建物内部の間取り(例えばL字型やコの字型の家など)にあります。

間取りに合わせて屋根を架けるため、必然的に棟の高さが変わり、段差が生まれるのです。

写真の低い方の棟から、さらに奥側へ向かって別の屋根面が折れるように続いているなど、構造が入り組んでいるのが特徴です。

こうした屋根の接続部分や段差のある箇所は、雨水の流れが集中したり、滞留したりしやすくなります。

そのため、シンプルな屋根に比べて雨漏りのリスクが高まるデリケートな部分でもあります。

「棟違い」の屋根は、その構造を熟知した専門家による定期的な点検と、適切なメンテナンスが非常に重要です。

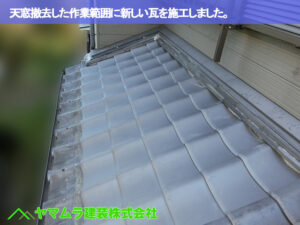

複雑な「棟違い」から広い屋根面まで。瓦コーキング固定作業

屋根の頂点(大棟)がずれている「棟違い」の構造について解説しました。

このような複雑な形状の屋根は、雨漏りのリスクがあるため特に丁寧な作業が求められます。

今回の施工では、その棟違いによって生まれた奥まった部分、つまり低い棟から裏側へ回り込むような屋根面にも、ラバーロック工法(コーキング)を確実に施しました。

見えにくい箇所や作業しにくい箇所であっても、一切手を抜かず、瓦同士をしっかりと接着・固定していきます。

もちろん、複雑な部分だけではありません。

二階建ての屋根で最も面積の広い、主要な屋根面(平部)全体にも、同様にコーキング作業を行います。

以前ご説明した通り、塗った場所を踏んで汚さないよう、縦一列ずつ、屋根の頂点から軒先に向かって順番に塗布していきます。

広範囲にわたる作業でも、計画的に、そして確実に瓦を補強・固定していくのがプロの仕事です。

狭く複雑な箇所から広範囲な面まで、屋根全体の強度を高める施工を行いました。

足場の「ジャッキ下」。見えない部分も妥協しない屋根工事

二階屋根に続き、一階部分の屋根瓦にもコーキング(ラバーロック工法)による接着固定作業を行いました。

しかし、一階の屋根には、外壁塗装などのために設置された「仮設足場」があり、その土台となる「ジャッキ」が瓦の上に直接乗っていることがよくあります。

当然、ジャッキが乗っている部分は隠れてしまい、そのままではコーキングを塗ることができません。

知識や配慮のない業者だと、この部分を省略してしまうケースもあるかもしれません。

ですが、弊社ではこうした見えない箇所も決して妥協しません。

ジャッキには構造上の「遊び(調整幅)」があるため、職人がこれを慎重に持ち上げて一時的に隙間を作ります。

そして、ジャッキの下に隠れていた瓦にも、他の部分と全く同じようにコーキングを丁寧に塗布し、固定していきます。

作業が完了したら、最も重要なのが「復旧」です。

持ち上げたジャッキは、必ず元の位置に正確に戻します。

これを怠ると足場全体のバランスが崩れ、非常に危険です。 安全を確保し、隅々まで確実な施工を行うこと。

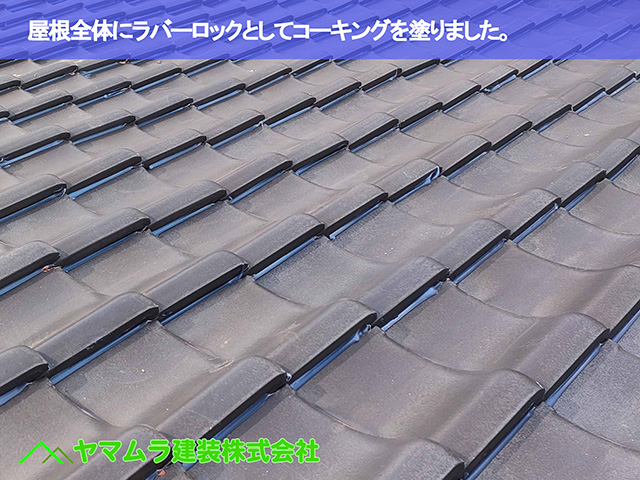

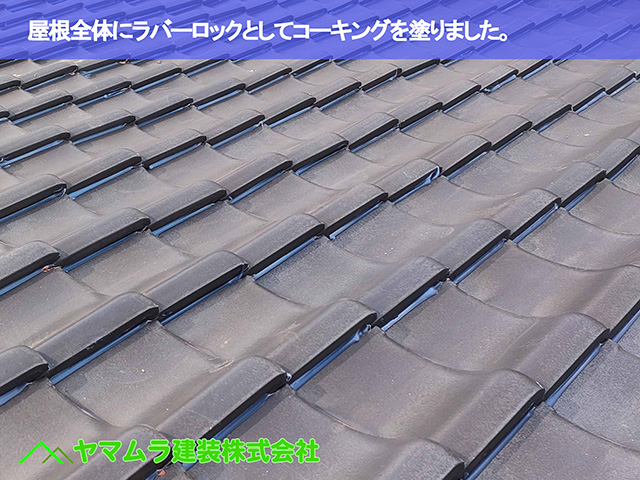

屋根瓦の強風対策「ラバーロック工法」完了。写真で見る安心の施工とお客様の声

二階屋根に続き、一階部分の屋根瓦にも「ラバーロック工法」によるコーキング固定作業を隅々まで行い、無事に全ての工程が完了いたしました。

作業完了後は、使用したコーキング材の容器(パウチ)などを丁寧に片付け、現場周辺の清掃を徹底します。

お客様の大切なお住まいを扱うプロとして、施工品質だけでなく、現場を綺麗に保つことも重要な仕事だと考えております。

清掃が完了し、お客様へ工事完了のご報告を差し上げました。

屋根の上での作業は、お客様が直接仕上がりを確認することが難しいため、弊社では施工中に撮影した写真をお見せしながら、作業内容を丁寧にご説明しています。

今回も、スマートフォンで撮影した写真をご覧いただきながら、瓦同士がどのように接着・固定されているのか、その仕組みをご説明いたしました。

お客様も写真を通じて施工の理論をご理解くださり、「これで強風の時も瓦が飛ばないか心配しなくて済む」と、非常に喜んでいただけました。

お客様が抱えていた屋根への不安を解消し、安心をお届けできたことが、私たちにとって何よりの喜びです。

FAQ(よくある質問)

1.質問:ラバーロック工法(瓦コーキング固定)で雨漏りは直りますか?

回答:いいえ、この工法はあくまで「瓦のズレや飛散を防ぐための補強」です。

すでに雨漏りしている場合は、瓦の下にある防水シートの交換など、別の修理が必要になります。

2.質問:コーキングをすると瓦が割れやすくなることはありませんか?

回答:適切な箇所に適切な量を塗布すれば、瓦に無理な負担をかけることはありません。

むしろ、瓦同士が一体化することで振動や風に強くなります。

3.質問:自分でコーキングを塗ることは可能ですか?

回答:記事でも触れた通り、水の通り道を塞いでしまうと雨漏りの原因になります。

非常に高い場所での作業でもあるため、知識と経験を持ったスタッフにお任せいただくのが安全です。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓