【常滑市】屋根瓦修理!軒先瓦を安全に釘で固定し勾配を考慮した点検作業!破損した瓦の差し替え修理工程を写真付きで詳しく解説

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

常滑市の屋根瓦修理記録!軒先瓦の破損を迅速解決!勾配を考慮した点検と確実な釘固定で届ける住まいの安心

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

工事のきっかけ

先日、いつもお世話になっている建築会社様から、「少し慌てた様子で」緊急のご連絡をいただきました。

詳しいお話を伺うと、建物の工事が完了し、そのために設置していた仮設足場を解体している作業の最中に、不意に足場の部材が屋根の先端部分に接触してしまったとのこと。

その衝撃で、屋根の先端を形作る「軒先瓦(のきさきがわら)」が1枚だけ、無残にも割れてしまったというトラブルでした。

建築会社様は、すぐにその場でお客様へ正直に状況をご報告し、謝罪されたそうです。

幸いにも、お客様は大変ご理解のある方で、「割れてしまったものは仕方がないので、きちんと新しい瓦に交換してもらえるなら大丈夫ですよ」と、冷静に対応してくださったとのことでした。

そこで、その破損した瓦の交換修理を、専門である弊社にご依頼いただいた次第です。

もちろん、緊急事態ですから「すぐにでも直してほしい」というのがお客様のお気持ちです。

しかし、瓦は種類や色が非常に多いため、まずは破損した瓦と全く同じ交換用の新品をメーカーから取り寄せる時間が必要です。

お客様にもその旨を丁寧にご説明し、部品の納期とお客様のご都合に合わせてスケジュールを調整させていただき、数日後に改めてご訪問するお約束をいたしました。

修理当日、常滑市のお客様のお宅へお伺いし、まずは破損状況を正確に把握するため、屋根に登らせていただきました。

こちらの建物は屋根の勾配(傾斜)が比較的緩やかだったため、新たな足場を組むことなく、安全に屋根の上で点検作業が行える状態でした。

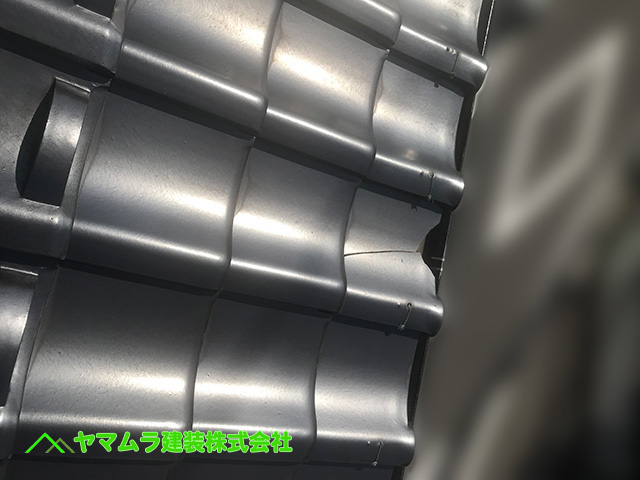

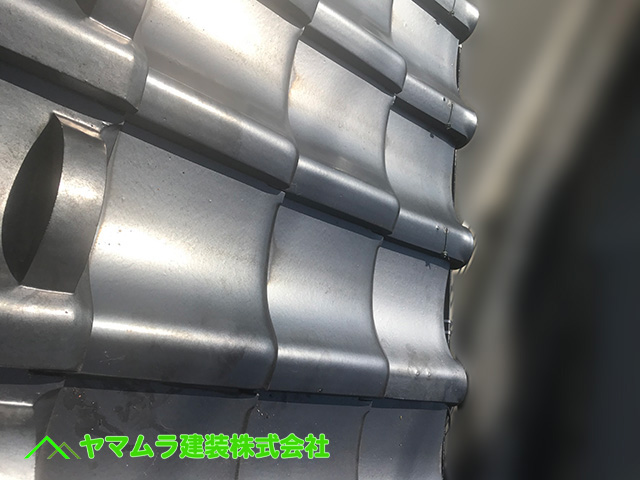

ご連絡のあった通り、軒先瓦が1枚、縦に亀裂が入って割れていました。そして何より重要なのは、他に被害が及んでいないかです。

破損箇所の周辺にある他の瓦にもズレや割れ、浮きなどが発生していないかを丹念にチェックしましたが、幸い他の部分に異常はなく、問題の瓦1枚を交換する作業で対応できることが確定しました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築20年ほど

工事費用・・・ 約5万円ほど

施工期間・・・ 約1日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

こんにちは。

ヤマムラ建装株式会社です。

今回は常滑市で発生した、足場解体時のトラブルに伴う屋根瓦の緊急修理についてお伝えします。

工事の最終段階で予期せず瓦が割れてしまった……。

そんな時、大切なお住まいを守るために何が必要か。

私たちは「瓦1枚の交換」であっても、安全確保から下地の点検、二重の釘固定、そして清掃まで、一切の妥協なく誠実に向き合います。

屋根の勾配や高さを考慮し、状況に合わせた最適な工法を選択するのは、長年現場で汗を流してきた専門家ならではの判断です。

お客様が直接見ることができない場所だからこそ、写真で「見える化」する安心の工程をぜひご覧ください。

[toc]

【常滑市の屋根瓦修理】足場解体時の急な破損トラブルも迅速に対応!

先日、古くからお付き合いのある建築会社様から、少し慌てた様子でご連絡をいただきました。

お話を伺うと、工事で使用していた足場を解体する作業中に、誤って足場の部材が屋根の先端部分に当たり、軒先瓦(のきさきがわら)が1枚だけ割れてしまったとのことでした。

建築会社様はすぐにお客様へ事情を説明し謝罪されたそうですが、幸いにもお客様は「割れた瓦をきちんと新しいものに交換してくれれば大丈夫ですよ」と、ご理解を示してくださったそうです。

そこで、その修理を弊社にご依頼いただきました。

もちろん、すぐにでも修理したいところですが、まずは交換用の新しい瓦をメーカーから取り寄せる時間が必要です。

お客様にもその旨をご説明いただき、部品の到着とスケジュールを調整して、数日後にご訪問させていただくことになりました。

当日、常滑市のお客様のお宅へお伺いし、早速、屋根の状態を確認するために登らせていただきました。

こちらの建物は屋根の勾配(傾斜)が比較的緩やかだったため、足場がなくても安全に屋根の上で点検作業が行えました。

まず破損箇所を詳しく確認します。ご連絡のあった通り、屋根の先端にある軒先瓦が1枚だけ、縦に亀裂が入り割れている状態でした。

念のため、その周辺の瓦にもズレや割れがないかを入念にチェックしましたが、他に被害はなく、問題の瓦1枚の交換で対応できることがはっきりしました。

登れる屋根・登れない屋根の違いは?「勾配」と「足場」の重要性

「うちの屋根、修理や点検で登れるのかな?」と疑問に思われたことはありませんか。

実は、屋根工事のプロである私たちも、安全に作業できる屋根には条件があります。

その最も重要な基準が「屋根の勾配(こうばい)」、つまり屋根の傾斜角度です。

新築時の屋根はきれいですが、年数が経つと屋根の表面に埃や汚れ、コケなどが溜まり、非常に滑りやすくなります。

これが落下事故につながるため、見た目以上に慎重な判断が求められます。

私たち専門家でも、危険が伴うため作業を避ける目安となる勾配があります。

それが「4寸5分勾配(約24.2度)」以上です。

これを超える急な屋根は、安全に立って作業することが困難になります。

逆に「4寸勾配(約21.8度)」以下の緩やかな勾配であれば、屋根の上での点検や修理作業が行いやすい目安となります。

また、勾配だけでなく「建物の高さや構造」も重要です。

例えば、3階建ての屋根は、安全に登る手段がないため、点検や作業をお断りすることがあります。

2階建てでも、1階の屋根などがなく、地上から直接2階の屋根に登れない場合は、たとえ瓦1枚の交換といった小規模な作業でも、安全作業のために仮設足場の設置が必要となります。

瓦1枚の交換でも安全第一!軒先瓦の正しい撤去手順

屋根の点検が完了し、いよいよ破損した「軒先瓦(のきさきがわら)」の交換作業に入ります。

屋根瓦の修理は、正しい手順と安全管理が非常に重要です。

まず、割れてしまった軒先瓦を取り外すために、その上段に重なって設置されている「平瓦(ひらがわら)」を先に取り外します。

屋根瓦は、雨水が侵入しないよう、下から上へとパズルのように重なり合っているため、破損した瓦だけをいきなり抜き取ることはできません。

この最初に取り外した平瓦は、新しい軒先瓦を取り付けた後に、再び元通りに設置(再利用)します。

そのため、屋根の上で滑らせたり、落として破損させたりしないよう、細心の注意を払い、安全な場所に一時的に保管しておきます。

次に、いよいよ本題である破損した軒先瓦の撤去です。

瓦を固定している古い釘を慎重に抜き取り、割れた瓦本体を綺麗に取り除きます。

ここで、弊社が徹底しているのが安全対策です。

撤去した割れた瓦は、たとえ1枚だけであっても、そのまま屋根から降ろすことはしません。

割れた瓦の断面は非常に鋭利で、万が一バランスを崩した際に作業員が怪我をする危険があるからです。

弊社では、必ず割れた瓦を丈夫な土嚢袋(どのうぶくろ)に安全に入れてから、慎重に地上へ降ろしています。

新しい軒先瓦の設置と確実な釘固定

破損していた軒先瓦(のきさきがわら)を安全に撤去した後、いよいよ修理のハイライトである、新しい瓦の取り付け作業に入ります。

まず、メーカーから取り寄せた新品の軒先瓦を、瓦が撤去されてきれいになった場所へ慎重に運びます。

そして、元々設置されていた位置と寸分違わぬよう、正確に場所を定めて設置します。

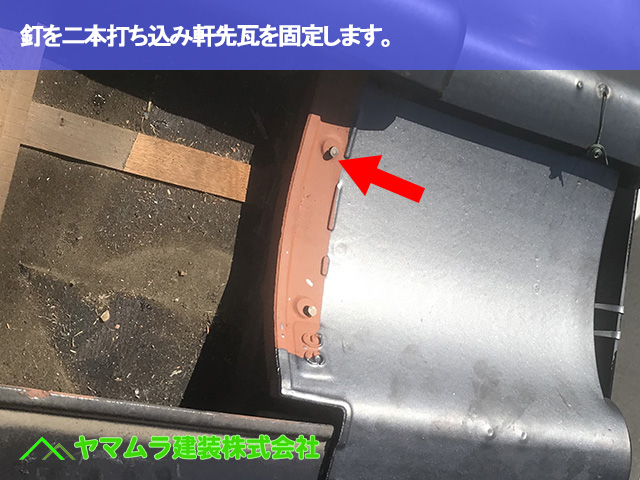

ここからが、屋根の安全性を左右する非常に重要な工程です。

新しい軒先瓦には、メーカーによって設計された「釘穴(くぎあな)」が2か所、あらかじめ開けられています。

弊社では、この所定の釘穴を必ず使用し、専用の固定釘を2本、屋根の下地までしっかりと打ち込んでいきます。

屋根の先端部分である軒先瓦は、風の影響を最も受けやすい場所の一つです。

この2本の釘による確実な固定が、強風や地震の際に瓦がズレたり、浮き上がったりするのを防ぎ、万が一の落下事故を未然に防ぐことに繋がります。

外した瓦は元通りに!平瓦の確実な復元と固定

新しい軒先瓦(のきさきがわら)の取り付けが完了したら、修理は最終段階へと入ります。

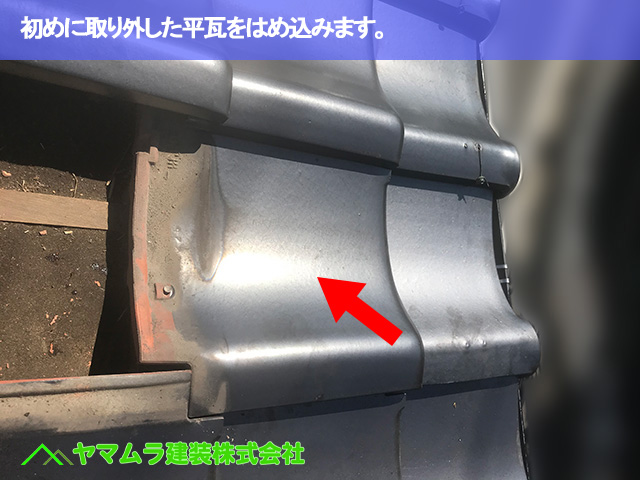

それは、作業の最初に取り外した「平瓦(ひらがわら)」を、元の状態に戻す「復元作業」です。

修理のためとはいえ、一時的に取り外した平瓦は、お客様の大切な屋根を構成する重要な部品です。

弊社では、作業中に破損したり、屋根から落下させたりしないよう、取り外した平瓦を安全な場所で丁寧に保管しています。

その平瓦を、新しく設置した軒先瓦の上段に、元通り「重ねる」ように一枚一枚取り付けていきます。

屋根は、瓦が決められた順序で重なり合うことによって、初めて雨水の侵入を防ぐことができます。

この「重ね方」を正確に再現することが、修理品質の要です。

そして、平瓦を所定の位置に設置すると同時に、その瓦に元々備わっている「釘穴(くぎあな)」が1か所あります。

私たちはその釘穴を使い、専用の釘をしっかりと打ち込んで平瓦を固定していきます。

【屋根修理の完了】丁寧な清掃と最終補強、写真で「見える化」する完了報告

屋根瓦の復元作業がすべて完了したら、いよいよ修理の最終仕上げに入ります。

弊社では、直して終わりではなく、お客様に安心してお引き渡しできる状態にするまでを「仕事」と考えています。

まず、屋根の上がきれいに片付いたことを確認した後、電動工具の「ブロワー(送風機)」を使い、屋根全体の清掃を行います。

修理作業で出た細かな瓦の破片や埃、ゴミなどを、作業範囲を中心に隅々まで徹底的に吹き飛ばし、元のきれいな状態に戻します。

そして清掃が終わった後、最後の「ひと手間」として、新しく交換した軒先瓦に補強作業を行います。

強風や振動で瓦がズレ動くことを防ぐため、要所にコーキングボンドを塗布し、接着補強します。

この念押しの作業が、屋根の耐久性をさらに高めます。

全ての作業が完了したら、お客様へ工事完了のご報告を差し上げます。

弊社では、お客様が直接見ることのできない屋根の上の作業だからこそ、必ず工程ごとに撮影した写真をお見せしながら、「どのような修理を行ったのか」を具体的にご説明しています。

今回のお客様も、破損していた瓦が新品に交換された様子を写真で見て、「きれいになって本当に良かった」と、大変喜んでくださいました。

FAQ(よくある質問)

1.質問:瓦が1枚割れただけでも、わざわざ来てもらえますか?

回答:もちろんです。

1枚の割れを放置すると雨漏りや落下の原因になります。

迅速に駆けつけますのでご安心ください。

2.質問:屋根の勾配が急な場合、点検費用は上がりますか?

回答:目視による点検は無料で行いますが、急勾配で足場が必要な作業になる場合は、事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから進めます。

3.質問:コーキングでの補強は、見た目に影響しませんか?

回答:瓦の重なり部分など、目立たない箇所にポイントを絞って塗布しますので、美観を損なうことはありません。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓