【隅棟瓦修理】知多市 屋根雨漏り原因は隅棟の隙間?瓦を解体し屋根土を撤去!漆喰防水で仕上げる葺き直し工事!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

知多市の屋根雨漏り修理!隅棟の解体から葺き直し防水仕上げまで

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『知多市【隅棟瓦修理】屋根の雨漏り修理依頼!原因の隅棟を葺き直し工事で根本解決!瓦の解体・古い屋根土の撤去・清掃下準備』

工事のきっかけ

今回の工事は、知多市でお世話になっている地元のリフォーム会社様から、専門的な屋根修理のご相談をいただいたことがきっかけです。

ご相談内容は、二階建ての立派な和風住宅の屋根に関するものでした。

屋根の形状は「寄棟(よせむね)屋根」と呼ばれる、四方向に傾斜がある複雑な形をしています。

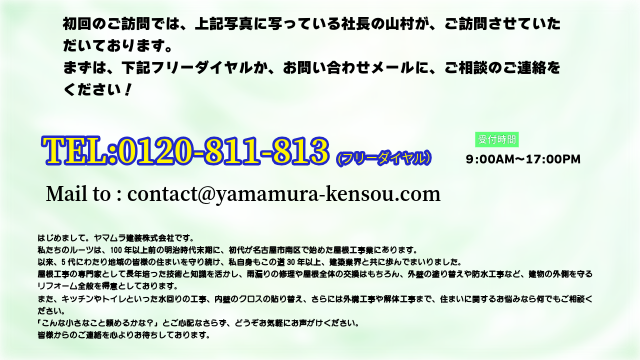

この寄棟屋根の角の部分、すなわち「隅棟(すみむね)」と呼ばれる箇所の一本から、雨漏りが発生している形跡が見られるとのことでした。

隅棟は、屋根の面と面が交差する重要な部分であり、構造的にも雨水が集中しやすい箇所です。

ここから水が浸入すると、屋根の下地や柱、さらには室内の天井や壁にまで被害が及ぶ可能性があり、早急な対応が求められます。

リフォーム会社の社長様からは、まずはこの雨漏りの正確な原因を突き止め、お客様が安心して暮らせるよう根本的な解決策をご提案してほしいとのご依頼を受けました。

私たちが現地調査を行い、お客様ともお話しさせていただいた結果、応急処置的な補修ではなく、雨漏りの原因となっている隅棟一本をすべて解体し、内部の下地から確認した上で、再度きれいに積み直す「葺き直し工事」を行うことが最適であると判断いたしました。

これが、今回の屋根修理工事の経緯と全容です。

建物の状況

築年数 ・・・ 築40年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど

施工期間・・・ 約2日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

知多市にて、屋根の雨漏り修理工事が始まりました。

今回は、いつもお世話になっているリフォーム会社様より、寄棟屋根の「隅棟(すみむね)」から雨漏りの形跡があるとのご相談をいただきました。

雨漏りを根本から解決するため、問題の隅棟を一度すべて解体し、もう一度積み直す「葺き直し工事」を行います。

今回のブログでは、まず隅棟の瓦を丁寧に解体していく作業からご紹介します。

古い屋根土を撤去する中で、新築時の施工に起因する雨漏りの本当の原因が判明しました。

その原因をどう補修し、どのようにして丈夫な棟を復元していくのか、緊結や漆喰防水の仕上げまで、プロの作業工程を詳しくレポートします。

目次

知多市で屋根の雨漏り修理|寄棟屋根の隅棟(すみむね)解体作業

知多市にて、屋根の修理工事が始まりました。

今回は、いつもお世話になっている地元のリフォーム会社の社長様より、専門的な屋根工事のご依頼をいただきました。

現場は二階建ての「寄棟(よせむね)屋根」という形状のお住まいです。

その角の部分にあたる和風の「隅棟(すみむね)」の一箇所から雨漏りの形跡があるとのことで、原因究明と修理のご相談です。

雨漏りを根本から止めるため、まずは原因となっている隅棟一本をすべて解体し、再度積み直す「葺き直し工事」を行います。

今回のブログでは、まずこの解体作業の様子からご紹介します。

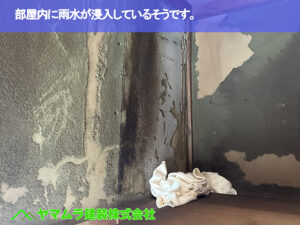

安全に作業を進めるため、まず屋根上に作業用の足場板を設置します。

隅棟から取り外していく「熨斗瓦(のしがわら)」や「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」は、後で再び使用するため、割れたり落下したりしないよう、この足場板の上に丁寧に確保していきます。

また、この足場板は、古い屋根土を入れる土嚢袋や、新しい材料を置くための重要な作業スペースとなります。

隅棟(すみむね)瓦の丁寧な解体作業

安全に作業を進めるための足場板を設置しました。

いよいよ、雨漏りの原因となっている隅棟(すみむね)の解体作業に入ります。

まず、棟の頂点にある「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」から順に、積み上げられている棟瓦を一枚ずつ、そして一段ずつ丁寧に取り外していきます。

これらの瓦は、割れや大きな欠けがなければ、きれいに掃除して葺き直し工事で再利用します。

そのため、取り外した瓦は、あらかじめ設置しておいた足場板の上に、破損しないよう慎重に並べて確保していきます。

すべての棟瓦を順番に取り外し終えると、瓦の下に隠れていた棟の土台部分、すなわち「屋根土(やねつち)」が姿を現しました。

長年の雨風にさらされたこの屋根土の状態が、雨漏りの原因を特定する上で重要になります。

雨漏りの原因は「瓦の隙間」でした

隅棟(すみむね)の瓦をすべて解体したところまでお伝えしました。

今回は、棟の土台となっていた古い「屋根土」を撤去していきます。

この土は、手作業で丁寧に取り除きながら、土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めていきます。

土嚢袋は作業用の足場板に一度まとめ、後ですべて屋根から降ろして適切に処理します。

さて、古い屋根土をすべて撤去したところ、雨漏りの原因となっていた可能性が高い箇所が判明しました。

新築の施工時に、棟のラインに合わせて切断加工された小さな屋根瓦が、何らかの原因でズレてしまい、棟の中心部分に隙間ができていました。

この隙間から長年にわたり雨水が浸入していたと考えられます。

そのまま新しい棟を積んでも雨漏りは再発してしまうため、まずこのズレた小さな瓦を正しい位置に「突き上げ」て固定し、隙間を確実に埋める補修を行います。

この下地処理が非常に肝心です。

補修が完了したら、新しい棟を積むために周辺をきれいに掃除し、次の工程への準備を整えました。

葺き直しの基礎「屋根土」と「漆喰」の施工

いよいよ、隅棟(すみむね)を復元していく「葺き直し」作業に入ります。

まず、清掃した隅棟の中心(芯)部分に沿って、棟の長さ一杯に新しい「屋根土」を置いていきます。

この屋根土は、この後積み上げる「熨斗瓦(のしがわら)」を支える土台になると同時に、瓦を固定する接着剤の役割も果たします。

屋根土を置いたら、「コテ」という専門の道具を使って、両側の表面を真っすぐ滑らかに整えていきます。

仕上がりの美しさと強度に関わる大切な作業です。

次に、この屋根土の上に熨斗瓦をしっかり設置するため、土の両側に「屋根漆喰(やねしっくい)」を丁寧に塗っていきます。

この漆喰は、瓦を強力に固定するだけでなく、瓦と瓦の隙間を埋め、雨水の浸入を防ぐ「雨養生(あまようじょう)」、つまり防水の役割も担っています。

雨漏りを確実に止めるため、見えない下地部分も一切妥協せず施工します。

隅棟(すみむね)を葺き直す精密な作業

葺き直しの土台となる新しい屋根土と漆喰を施工しました。

いよいよ、この土台の上に「熨斗瓦(のしがわら)」を一段ずつ積んでいきます。

この時、棟が曲がってしまっては、見た目が悪いだけでなく、雨漏りの原因にもなってしまいます。

そこで、まず棟全体の幅の基準を決めます。

基準となるのは、隅棟(すみむね)の先端に取り付けられている「鬼瓦(おにがわら)」の幅です。

この鬼瓦の幅に合わせて、棟の両端に「調整用の水糸(みずいと)」と呼ばれるガイドラインとなる糸をピンと張ります。

職人は、この水糸だけを頼りに作業を進めます。

土台の屋根土の上に、熨斗瓦を一枚ずつ丁寧に置いていきますが、その際、瓦がこの水糸に触れてはいけません。

水糸に触れないギリギリのラインを狙って、ミリ単位の精度で瓦を並べていきます。

この精密な作業を、屋根の頂上にある「大棟(おおむね)」に向かって続けていくことで、雨漏りを許さない真っすぐで丈夫な棟が復元されます。

知多市の屋根修理|台風・地震に負けない「棟の緊結」作業

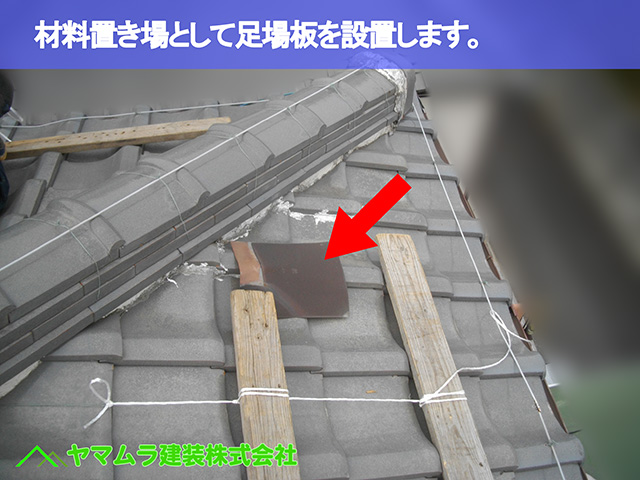

一段目の熨斗瓦(のしがわら)を真っすぐに積み上げる作業をご紹介しました。

今回は、台風や地震の揺れから棟を守るための、非常に重要な「緊結(きんけつ)」という工程の下準備についてご説明します。

熨斗瓦を一段目、二段目と積み上げていく際、ただ土で固定するだけではありません。

一段目と二段目の瓦の間に、丈夫な針金線を「輪っか」ができるように折り曲げて、挟み込んでいきます。

このように瓦と土で針金をしっかりと挟み込むことで、上に積む瓦の重みも加わり、仕込んだ輪っかの針金が簡単に抜けないよう強固に固定されます。

この輪っかは、棟をすべて積み終えた後に、棟全体を屋根にがっちりと縛り付けるための「アンカー」の役割を果たします。

輪っかが抜けないからこそ、固定用の別の針金をこの輪に通し、緩みが出ないよう強く引っ張りながら(締め上げながら)縛り上げることができるのです。

この見えない一手間が、丈夫で長持ちする屋根に繋がります。

仕上げの「冠瓦(かんむりがわら)」設置と棟の固定

積み上げてきた「熨斗瓦(のしがわら)」ですが、この段階ではまだ棟の中心部分は屋根土がむき出しの状態です。

このままでは、雨が降った際にそこから直接雨水が浸入し、雨漏りの原因となってしまいます。

そこで、棟の最頂点(一番上)に、「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」と呼ばれる専用の大きな瓦を被せるように設置します。

この冠棟瓦が、棟の中心部をすっぽりと覆う「蓋」の役割を果たし、雨水の浸入を完全にシャットアウトします。

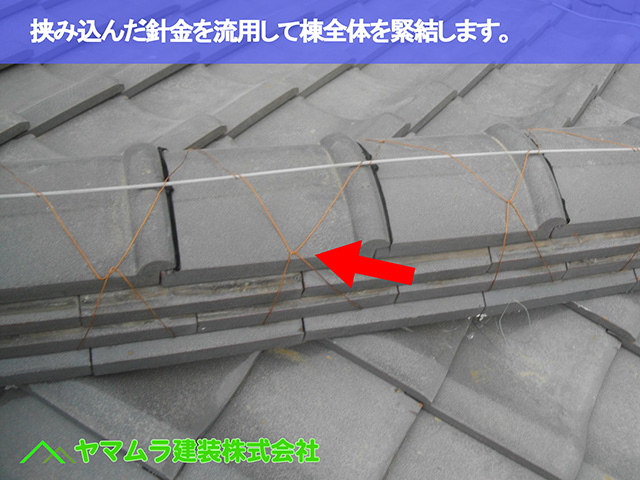

そして、冠棟瓦を取り付けた後、最後の重要な工程である「緊結(きんけつ)」作業を行います。

以前の作業で、熨斗瓦の途中に仕込んでおいた「輪っかの針金」を覚えていますでしょうか。

あの輪っかに、さらに別の丈夫な針金を通し、棟全体が台風や地震でズレたり崩れたりしないよう、屋根にがっちりと縛り付けて固定します。

これで雨漏りを防ぐ、強固な棟が完成します。

屋根の雨漏りを防ぐ「漆喰(しっくい)」と「コーキング」の違いと費用

知多市で屋根修理を行っております。

棟(むね)を積み上げる工事が完了しても、雨漏りを防ぐための大切な仕上げ作業が残っています。

積み上げた棟瓦の接続部分には、どれだけ精密に施工しても、構造上どうしてもわずかな隙間ができてしまいます。

この隙間をそのままにしておくと、雨水が浸入し、雨漏りの原因となってしまいます。

伝統的な工法では、この隙間を埋めて防水処理を行うために「屋根漆喰(やねしっくい)」を丁寧に塗り込みます。

最近の流れとして、この漆喰の代わりに「コーキングボンド」で隙間を塞ぐ工法もあります。

コーキングは高い防水性や追従性を持つ材料ですが、使用する範囲や材料によっては、施工価格が漆喰よりも大きく跳ね上がってしまう可能性もあります。

どちらの工法がお客様のお住まいやご予算にとって最適なのかは、状況によって異なります。

修理の方法で迷われた際は、ぜひ弊社にご相談ください。

まずはしっかりと現地を調査し、最適なプランのお見積もりをご提示いたします。

鬼瓦の漆喰(しっくい)と棟のコーキング防水

屋根の葺き直し工事の最終仕上げ、雨漏りを防ぐための重要な防水処理についてご説明します。

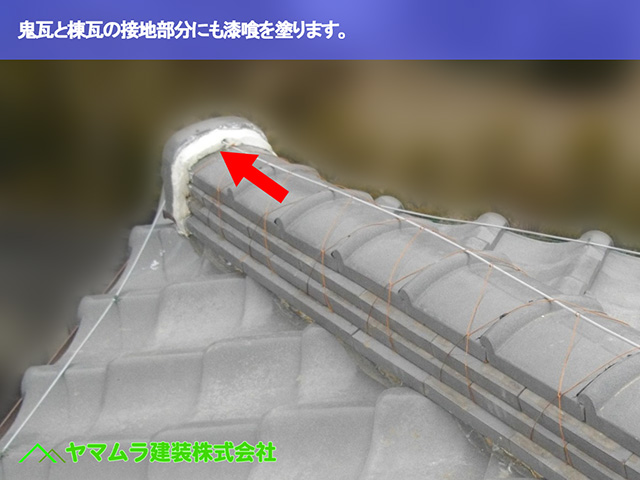

まず、棟の先端にある「鬼瓦(おにがわら)」と、積み上げてきた「熨斗瓦(のしがわら)」が合わさる部分です。

ここは瓦の形状が複雑なため、施工上どうしてもわずかな隙間ができてしまいます。

この隙間を放置すると、雨水が浸入する格好の入り口となってしまいます。

そのため、鬼瓦の背中(つなぎ目)部分に「屋根漆喰(やねしっくい)」を丁寧に塗り込み、隙間を完全に塞いで防水処理をします。

和風屋根のお住まいで、この鬼瓦まわりの漆喰が剥がれているのをよく見かけますが、これは雨漏りに直結しやすい危険なサインです。

早めの点検と補修をおすすめします。

さらに、棟の最上段(頂点)に取り付けた「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」の瓦同士の重なり部分(接続部分)にも、専用のコーキング材をしっかりと塗り込みます。

この処理を行うことで、台風などの強風が吹いた時に隙間から風が入り込むのを防ぎ、瓦がめくれたり、飛ばされたりする危険性を大幅に減らすことができます。

これで万全の雨漏り対策が完了です。

知多市の屋根雨漏り修理が完了|棟の接合部防水と最終清掃

知多市で進めてきた屋根の雨漏り修理工事、いよいよ完了のご報告です。

今回のお住まいは「寄棟(よせむね)屋根」という形状で、和瓦の棟が使われています。

このような屋根には、写真のように屋根の頂上である「大棟(おおむね)」と、角の部分の「隅棟(すみむね)」が交差する「接合部分」が存在します。

この接合部分は構造が複雑なため、どうしても隙間ができやすく、雨水が集中しやすい弱点となりがちです。

ここからの雨漏りを防ぐため、入念に「屋根漆喰(やねしっくい)」を塗り込み、防水処理を施します。

ここまでの工程で、屋根の防水処理作業がすべて完了しました。

工事が終われば、すぐに片付けに入ります。

作業で使用した道具や、余った材料などをすべて屋根から下ろし、作業の拠点としていた足場板も安全に撤去します。

そして最後に、修理を行った屋根全体をブロワー(送風機)で勢いよく吹き掃除します。

瓦の破片や土埃、ゴミなどを一切残さず、きれいな状態に戻して、お客様へのお引き渡しとなります。

ご依頼いただき、誠にありがとうございました。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『知多市【隅棟瓦修理】屋根の雨漏り修理依頼!原因の隅棟を葺き直し工事で根本解決!瓦の解体・古い屋根土の撤去・清掃下準備』