【谷樋板金交換】大府市 和風住宅の屋根!雨漏り原因は谷樋の劣化?瓦の下の銅板交換作業と重要なルーフィング施工!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏りを止める!和風住宅の「谷樋」交換工事。瓦と防水の全手順公開

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『大府市【谷鈑金交換】雨漏り注意!瓦屋根と銅板の谷樋は相性が悪い?穴が開く前の谷樋交換工事とルーフィング防水の重要性』

工事のきっかけ

先日、立派な和風住宅にお住まいのお客様から、屋根の修理についてご相談をいただきました。

お話を伺うと、どうやら雨漏りが発生しているご様子。

さっそく現場を調査させていただきました。

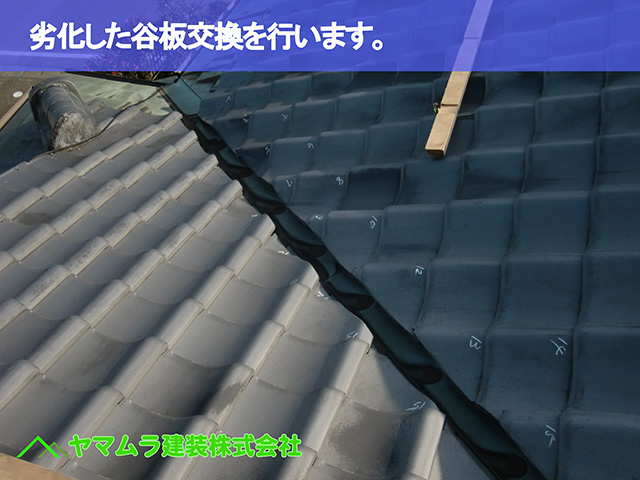

原因となっていたのは、屋根の面と面が合わさる「谷間」の部分でした。

ここは屋根の構造上、雨水が集中して流れる場所で、「谷樋(たにどい)」と呼ばれる水路の役割を持つ鉄板が設置されています。

詳しく拝見すると、この谷樋が長年の雨風によって劣化していました。

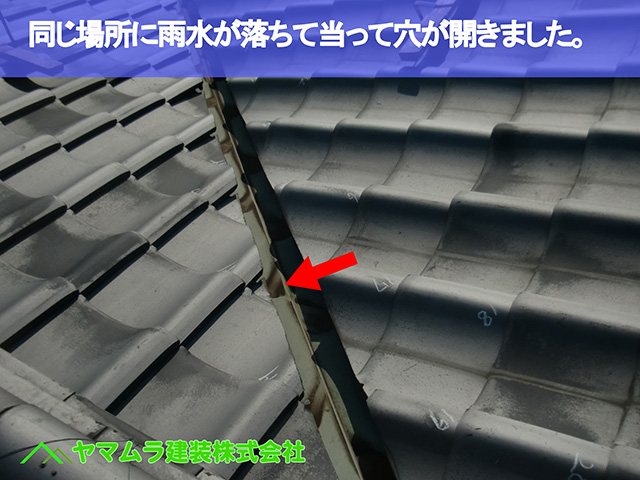

特に、雨水が常に同じ場所に当たり続けることで表面が変色し、最終的にはその部分に穴があいてしまっていたのです。

これが雨漏りの直接的な原因でした。

屋根材の下で起こるため気づきにくいのですが、谷樋の変色やサビが見られたら、それは穴があいて雨漏りが始まる一歩手前の危険なサインであり、まさに交換時期と言えます。

お客様からも「雨漏りをしっかり止めてほしい」と強いご要望をいただきました。

そこで今回は、この雨漏りの根本原因となっている劣化した谷樋鉄板を、耐久性の高い新しいものへ丸ごと交換する修繕工事をご提案し、ご依頼いただくことになりました。

工事では、まず谷樋の上にかぶさっている屋根瓦を丁寧に取り外すところから始めます。

建物の状況

築年数 ・・・ 築35年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど

施工期間・・・ 約1日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

「最近、和風の家の天井にシミが…」

もしかすると、屋根の「谷樋(たにどい)」が原因かもしれません。

谷樋は雨水が集まる重要な部分ですが、劣化して穴があくと雨漏りに直結します。

この記事では、雨漏りを起こしていた古い谷樋を交換した実際の修繕工事をご紹介します。

瓦を一枚ずつ番号管理して丁寧に戻す下準備、雨漏りを二度と起こさないための防水シート「ルーフィング」の重要性、銅板屋根との接続処理、そして高耐久なガルバリウム鋼板での仕上げまで。

見えない部分の丁寧な作業と、写真による完了報告で安心をお届けする工事の全貌です。

目次

和風住宅の雨漏り原因|谷樋(たにどい)鉄板の劣化と交換サイン

先日、和風住宅にお住まいのお客様より、屋根の「谷部」の修繕についてご相談をいただきました。

谷部とは、屋根の面と面が合わさる谷間の部分で、雨水が集中して流れる場所です。

現場を調査したところ、この谷部に設置されている「谷樋(たにどい)」という鉄板が経年劣化していました。

詳しく拝見すると、長年にわたり雨水が同じ場所に当たり続けたことで谷樋の表面が変色し、その変色した箇所からついには穴があき、雨漏りを引き起こしている状態でした。

お客様からも雨漏りを止めたいとのご要望があり、この劣化した谷樋鉄板を新しいものへ交換する工事を行うことになりました。

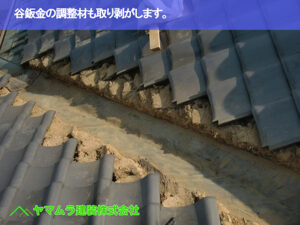

谷樋の交換作業は、まず谷樋の上にかぶさるように施工されている屋根瓦を取り外すことから始まります。

谷樋に干渉している瓦を丁寧に一時撤去し、古い谷樋鉄板を剥がせる状態にします。

このように、谷樋の変色やサビは、穴があいて雨漏りが始まる一歩手前のサインであり、まさに交換時期と言えます。

瓦を一時撤去する前の重要な下準備

屋根の谷樋(たにどい)交換工事を安全かつ丁寧に進めるためには、しっかりとした「下準備」が欠かせません。

まず、職人が安全に移動したり、作業道具や材料を置いたりするために、屋根の上に専用の金具を使って足場板を設置します。

急勾配の屋根でも、これにより安定した作業スペースを確保することができます。

次に、谷樋の交換に必要な周辺の屋根瓦を取り外す作業に入ります。

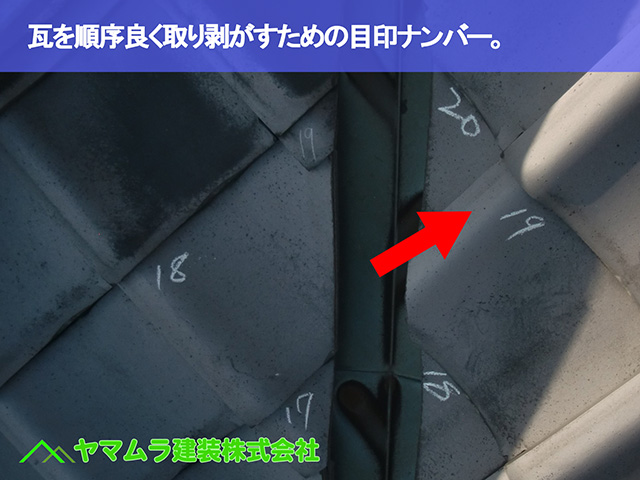

この瓦は、工事完了後にまったく同じ場所へ正確に戻す必要があります。

そのため、取り外す前に一枚一枚に番号を振っておき、どの瓦がどこにあったかを明確にしておきます。

こうすることで、工事後も屋根の美観を損ねることなく、ズレや隙間なく復旧させることができます。

そして、番号を振って取り外したお客様の大切な瓦は、破損させたりしないよう、先ほど設置した屋根上の足場板の上に順番に並べて、安全に一時保管します。

こうした見えない部分の丁寧な下準備と安全管理こそが、確実な屋根修理につながると考えています。

瓦屋根の谷樋(たにどい)交換|瓦を番号順に剥がす理由

いよいよ劣化した古い谷樋(たにどい)鉄板の撤去作業に入ります。

谷樋は屋根瓦の下に隠れているため、まずはその上にかぶさるように干渉している屋根瓦を一時的に取り外す必要があります。

この時、私たちは非常に重要な下準備を行っています。

それは、取り外す瓦に一枚ずつ番号を振っておくことです。

屋根瓦は、その順番通りに一枚一枚、破損させないよう慎重に剥がしていきます。

そして、取り外した瓦は番号が分かるように安全な場所に確保・保管します。

なぜなら、これらの瓦は新しい谷樋鉄板を設置した後、再び同じ場所に取り付け直す(葺き直す)からです。

長年その場所にあった瓦は、微妙な噛み合わせや馴染みがあります。

事前に付けた番号の通りに瓦を戻すことで、ズレや隙間なく、順序良く元の美しい状態に復旧させることが可能になります。

この丁寧な作業が、確実な雨漏り修理と仕上がりの美しさを実現するために不可欠なのです。

谷樋交換の重要な下準備|防水の要「ルーフィング」と下地処理

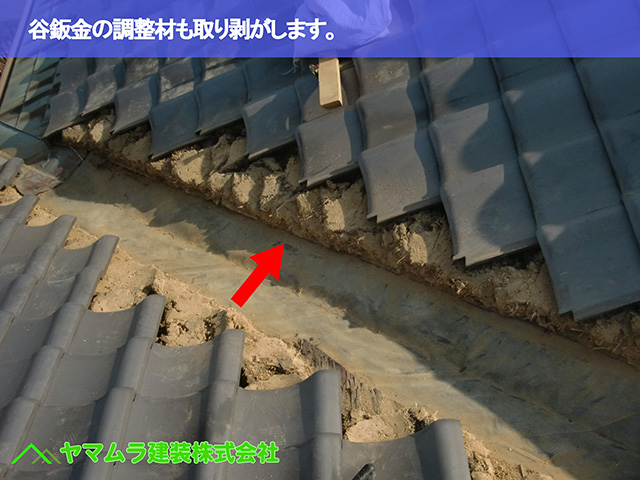

谷樋(たにどい)にかぶさっていた屋根瓦をすべて取り外した後、いよいよ雨漏りの原因となっていた古い谷樋鉄板本体を剥がす作業に入ります。

谷樋鉄板を取り剥がしてみると、その下から屋根の下地(野地板)と、その上に敷かれた「ルーフィング(防水シート)」が現れました。

このルーフィングは、屋根材(瓦)の下で雨水の侵入を防ぐ、非常に重要な役割を担っています。

幸いなことに、この古いルーフィングにはまだ穴は開いていませんでした。

しかし、防水性能を万全にし、今後長期間安心してお住まいいただくため、この上から新しい高性能なルーフィングを重ねて貼る計画です。

また、古い谷樋鉄板を両側から支えていた「押さえ木」という木材も撤去します。

これは、新しい谷樋の規格に合わせて正しく設置し、防水シートを隙間なく施工するために必要な作業です。

そして、新しいルーフィングを貼る前に、谷樋があった周辺を丁寧に清掃します。

小さなゴミや石が残っていると、新しい防水シートを傷つけ破ってしまう原因になるため、この清掃と下地処理が非常に大切なのです。

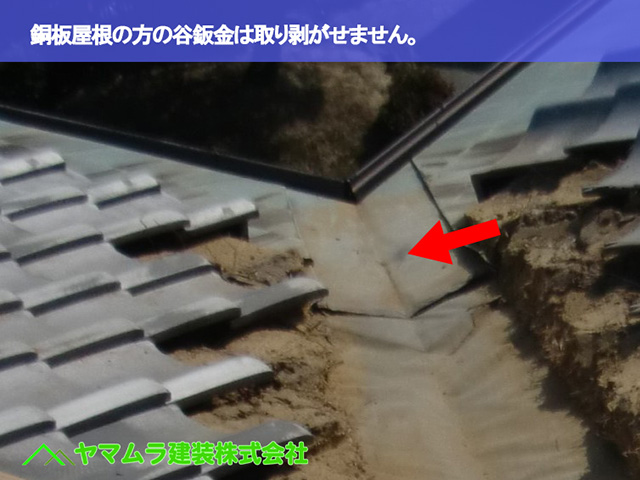

屋根修理の賢い選択|銅板屋根とつながる谷樋(たにどい)の最適な補修方法

今回の屋根修繕現場は、屋根瓦の軒先(のきさき)に銅板屋根が施工されているお住まいでした。

私たちが交換作業を進めている瓦屋根の谷樋(たにどい)は、その先端部分で銅板屋根の谷樋と一体化している特殊な構造でした。

もし、この銅板屋根側の谷樋まで取り外して交換するとなると、銅板葺き(どうばんぶき)という専門的な技術を持つ業者を別途手配する必要があります。

さらに、作業の状況によっては、谷樋周辺の銅板屋根そのものを葺き替える必要が出てくる可能性もあり、工事範囲が大きく広がってしまいます。

そうなると、お客様のご負担費用も非常に高額になってしまうことが予想されました。

そこで私たちは、お客様と現状について詳しくご相談させていただきました。

その結果、すべてを交換するのではなく、お客様のご予算やご要望を踏まえ、今回は銅板屋根側は既存の状態を活かすことにしました。

瓦屋根との境界部分で古い谷樋を適切に切断・加工し、瓦屋根側の谷樋だけを新しく交換するという、現実的で最適な修繕方法をご提案し、ご納得いただきました。

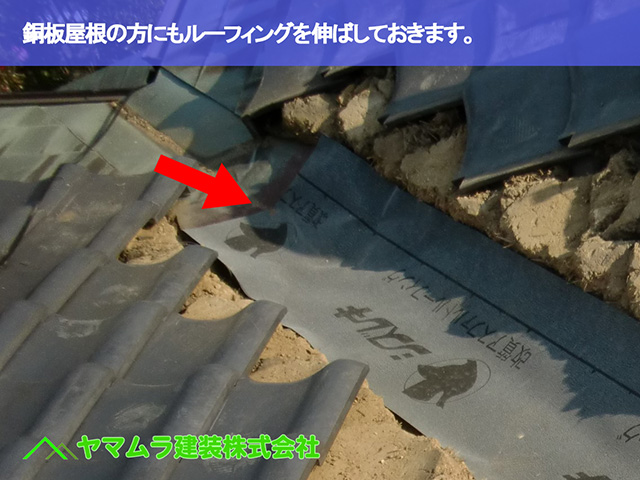

雨漏りを防ぐ防水シート施工|ルーフィングが破れる意外な原因とは?

古い谷樋(たにどい)鉄板を取り外した後、いよいよ雨漏りを防ぐための最も重要な工程、「ルーフィング(防水シート)」の敷設作業に入ります。

まず、谷樋があった場所に、新しいルーフィングを丁寧に貼っていきます。

今回の現場では、軒先(のきさき)にある既存の銅板屋根の谷部とも接続させる必要がありました。

そのため、ルーフィングの先端を銅板屋根側にもしっかりと被さるように伸ばし、雨水の侵入経路を確実に断ちます。

ここで非常に重要なのが、ルーフィングの下に土の塊や小石などが一切入り込まないようにすることです。

ルーフィング自体は雨水を通すことはありませんが、もし硬い異物が挟まった状態で職人がその上を踏んでしまうと、その一点から簡単に破れてしまうのです。

せっかく新しい防水シートを敷いても、小さな穴が開いては意味がありません。

私たちが施工前に谷樋の跡地を徹底的に清掃したのは、この破損リスクをなくし、完璧な防水層を長持ちさせるためです。

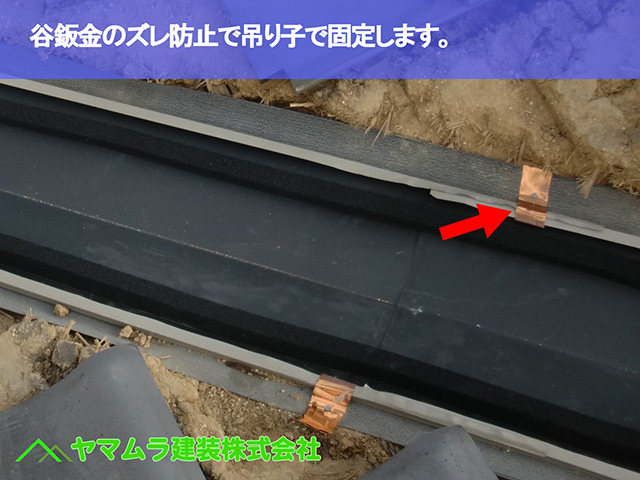

高耐久ガルバリウム鋼板で谷樋(たにどい)交換!台風やゲリラ豪雨対策も万全

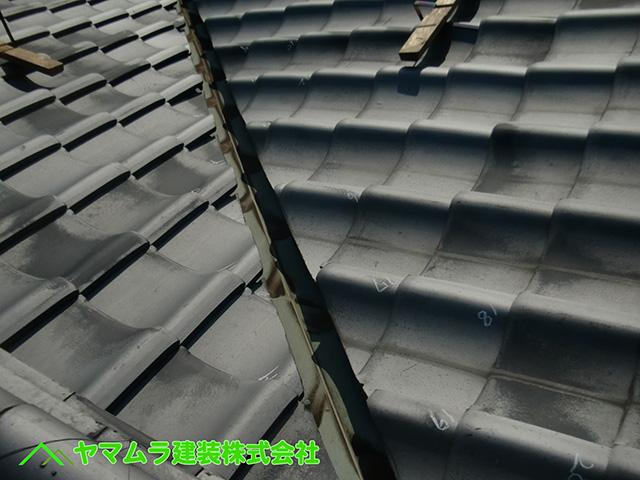

新しく敷設したルーフィング(防水シート)の上から、いよいよ新しい谷樋(たにどい)鉄板を取り付けていきます。

今回の材質には、耐久性に優れた「ガルバリウム鋼板」で加工した谷樋鉄板を採用しました。

この素材は、以前の谷樋のようにすぐに変色して腐食が始まり、穴があいてしまうような心配が格段に少ないのが特長です。

十分な厚みと強度があるため、今後、短い期間で再び取り替えるようなことにはならないと考えられます。

取り付けの際は、谷樋がズレたり動いたりしないよう、「ハゼ吊り子」という専用の金具を谷樋の外側に取り付け、釘などで下地にしっかり固定していきます。

さらに、谷樋の両端には「水密材(すいみつざい)」と呼ばれる屋根材を設置します。

これは、近年のゲリラ豪雨や台風など、想定を超えるような大雨が降った際に、雨水が谷樋から横に溢れて屋根瓦の下へ侵入するのを防ぐための、非常に重要な防水対策です。

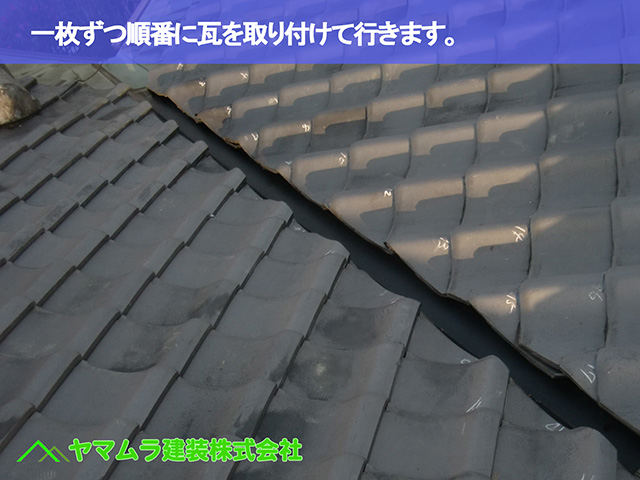

屋根修理の仕上げ|瓦の葺き直しと「南蛮漆喰」による接着固定

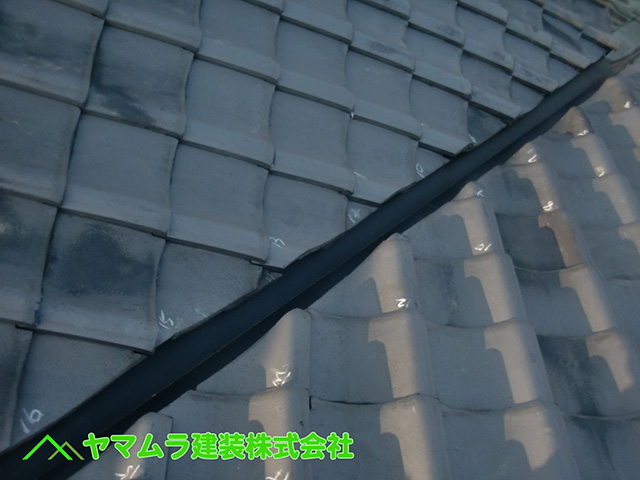

新しい谷樋(たにどい)鉄板と防水材の設置が完了し、いよいよ工事の最終段階です。

作業の初めに丁寧に取り外し、保管しておいた屋根瓦を、新しい谷樋鉄板に重ねるように元の位置へ戻していく「葺き直し(ふきなおし)」作業を行います。

この時、あらかじめ「石筆」で瓦に書き込んでおいた番号が活躍します。

その番号の順序通りに、屋根の先端である軒先(のきさき)から、屋根の頂上である大棟(おおむね)に向かって、谷樋の両側を一段ずつ正確に葺き上げていきます。

瓦の固定には、「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という接着効果の高い専用の材料を塗り込み、その上から瓦を軽く押さえつけながら施工し、しっかりと固定します。

さらに、谷の端にあるような小さなサイズの瓦については、南蛮漆喰による接着だけでなく、コーキングボンドや針金を使った固定(緊結)も併用します。

適材適所の工法で、瓦がズレたり浮いたりすることのないよう、万全を期して仕上げていきます。

見えない屋根も安心!工事完了後の徹底清掃と写真でのご報告

屋根瓦の葺き直し作業がすべて完了し、屋根修理工事は最後の仕上げに入ります。

まず、屋根の上で作業するために使用していた道具や、残った材料などをすべて安全に地上へ降ろしていきます。

材料置き場や作業スペースとして設置していた屋根上の足場板も、この段階で一枚ずつ丁寧に取り外します。

屋根の上がすべて片付いたら、最後に電動ブロワー(強力な送風機)を使い、屋根全体を隅々まで掃き掃除します。

作業中に出た細かな瓦の破片や土埃をきれいに吹き飛ばし、万全の状態でお客様にお引き渡しします。

清掃が完了した時点で、お客様に工事が無事終了したことをまずご報告いたします。

そして後日、私たちは請求書をお持ちする際に、必ず「工事報告書」を併せて提出させていただいております。

この報告書には、お客様が普段見ることのできない屋根の上での作業工程(修理前、修理中、修理後)を撮影した写真を多数掲載しています。

写真をお見せしながら、どのような作業を行ったかを改めて詳しくご説明させていただきました。

お客様も、写真で屋根が綺麗になった様子や作業内容をしっかりご確認いただくことができ、「安心した」と大変喜んでくださいました。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『大府市【谷鈑金交換】雨漏り注意!瓦屋根と銅板の谷樋は相性が悪い?穴が開く前の谷樋交換工事とルーフィング防水の重要性』