【屋根葺き替え工事】東浦町 雨漏りした古い和瓦を撤去し下地から防水まで施工!ゲリラ豪雨や台風に備える棟や軒先の固定作業

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏りした和瓦屋根の葺き替え。下地補強から防水、洋風瓦への交換まで全工程

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『東浦町【高所屋根点検】天井から雨漏り!築年数が経った和風住宅をサーモグラフィ点検調査!耐用年数切れの危険性とは?』

工事のきっかけ

先日、「最近のゲリラ豪雨が原因なのか、少し雨漏りがし始めたようだ」と、大変ご不安な様子のお客様から緊急のご相談をいただきました。

お伺いしたお住まいは、代々大切に受け継がれてきた歴史のある建物でした。

詳しいお話を伺うと、数十年前に一度、外壁のリフォームをされており、その際に既存の壁の上から新しいトタン壁を張る「カバー工法」で施工されたとのことでした。

しかし、近年の想定を超えるような集中豪雨により、ついに雨水が浸入し始めたのではないかと、お客様は大変ご心配されていました。

早速、雨漏りが一番酷いとお聞きしていたお部屋へご案内いただきました。

室内を拝見すると、天井板にはっきりと雨水が染み込んだ跡(雨染み)が広がり、被害は天井だけにとどまらず、壁紙にまで達していました。

そこで私たちは、より詳細な状況を把握するため、専門の診断機器である「サーモグラフィカメラ」を使用しました。

これは、物の表面温度の違いを色で映し出す特殊なカメラです。雨漏りによって内部が濡れると、その部分の温度が低下します。

雨染みのある天井を撮影すると、目視では分からない内部の水分の広がりが青白く映し出され、雨水が浸入している可能性が非常に高いことが「可視化」されました。

この調査結果を踏まえ、雨水の浸入口と根本的な原因を特定し、お客様に最適な修繕プランをご提案させていただきました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築60年ほど

工事費用・・・ 約350万円ほど

施工期間・・・ 半月間ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

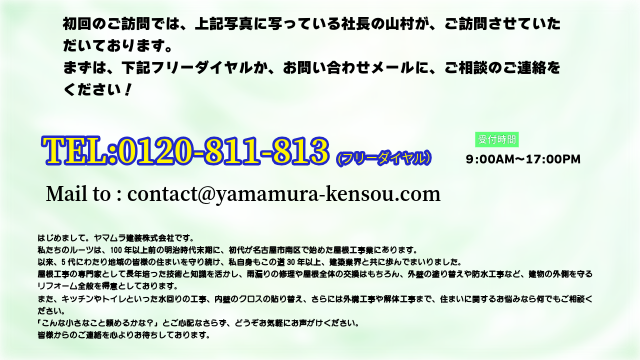

ビフォーアフター

☞

ゲリラ豪雨による雨漏り調査の結果、屋根の根本的な修繕工事をご依頼いただくことになりました。

今回の工事は、古い和瓦をすべて撤去する「屋根葺き替え工事」です。

工事はまず、古い瓦と、その下にある大量の「屋根土」を撤去することから始まります。

下地が現れると、長年の湿気や重みで屋根の骨組み(垂木)が歪んでいることが判明したため、新しい垂木を添えて補強し、屋根面を真っ直ぐに直します。

その上に頑丈な「野地板合板」を張り、雨漏りを防ぐ心臓部である「防水シート(ルーフィング)」を施工。

さらに、雨漏りの急所となる軒先・ケラバ・棟には、専用の板金部材や水密材を使った二重三重の防水処理を施しました。

この記事では、見えない下地作業から、モダンな「洋風平板瓦」の設置、足場解体後のベランダ屋根復旧まで、安心の全工程を詳しくご紹介します。

目次

- 1 雨漏りした和瓦屋根の葺き替え。下地補強から防水、洋風瓦への交換まで全工程

- 2 「最近の豪雨で雨漏りが…」数十年前に施工したトタン外壁(カバー工法)の点検

- 3 天井の雨染み、壁まで被害が…雨漏り現場の室内状況を調査

- 4 和瓦の屋根も雨漏りする?寺社仏閣との違いと「防水シート」の重要性

- 5 屋根瓦の「コーキング固定(ラバーロック工法)」をお勧めしない理由

- 6 屋根葺き替えの第一歩!古い和瓦と「屋根土」の撤去作業を解説

- 7 葺き替え工事の重要ポイント!古い屋根の「歪み」は垂木補強で解決

- 8 瓦の仕上がりは下地で決まる!「桟木(さんぎ)」を正確に設置する工程

- 9 洋風平板瓦でモダンな屋根へ!下から上へ葺き上げる丁寧な施工手順

- 10 雨漏りの急所「ケラバ」を守る!袖瓦と“水密材”による徹底防水

- 11 工事で外したベランダ屋根はどうなる?足場解体後の丁寧な復旧作業

- 12 ベランダ屋根の復旧完了!劣化したフック交換と写真で安心のご報告

「最近の豪雨で雨漏りが…」数十年前に施工したトタン外壁(カバー工法)の点検

先日、「最近のゲリラ豪雨が原因なのか、少し雨漏りがし始めたようだ」とご不安な様子でご相談をいただき、早速お客様のお宅へご訪問いたしました。

ご挨拶の後、まずはお客様が感じておられる具体的な症状や、いつ頃から気になり始めたのかなど、詳しい現状をヒアリングさせていただきました。

お伺いしますと、そのお住まいは代々大切に受け継がれてきた、歴史のある建物とのことでした。

数十年前に一度、外壁のリフォームをされており、その際に既存の壁の上から新しいトタン壁を張る、いわゆる「カバー工法」のような形で施工されたそうです。

当時はそれが最適なメンテナンスだったと思われますが、近年の想定を超えるような集中豪雨によって、外壁のどこかから雨水が浸入し、雨漏りを引き起こしているのではないかと、お客様は大変ご心配されていました。

大切なお住まいに雨漏りが発生すると、本当にご不安なことと存じます。

私たちは雨漏り診断の専門家として、まず雨水の浸入口と根本的な原因を徹底的に調査することから始めます。

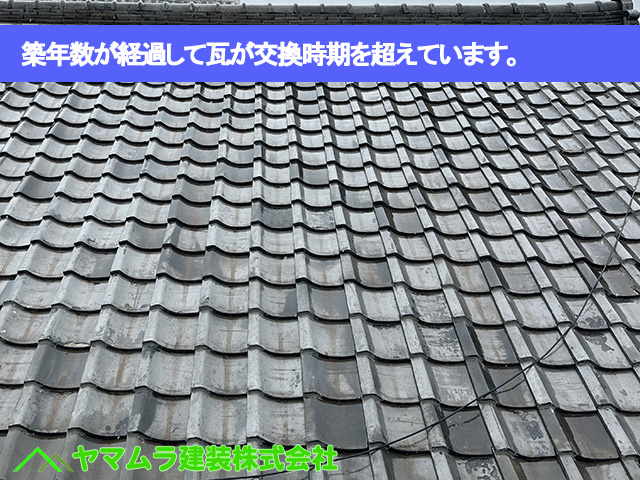

天井の雨染み、壁まで被害が…雨漏り現場の室内状況を調査

詳しいお話を伺った後、お客様に「雨漏りが一番酷い」とお聞きしていたお部屋へご案内いただきました。

室内を拝見すると、おっしゃる通り、天井板にはっきりと雨水が染み込んだ跡(雨染み)が広がっていました。

さらに、被害は天井だけにとどまらず、天井から伝ってきた雨水が内壁の方まで達しており、壁紙にもシミが広がっている状態でした。

今回のような築年数が経過したお住まいの場合、天井裏に断熱材が敷設されていないケースがよく見られます。

もし断熱材があれば雨水を一時的に吸い込んでくれることもありますが、それがないため、屋根や外壁から浸入した雨水が遮られることなく天井裏に溜まってしまいます。

その結果、行き場を失った雨水がそのまま低い方へと流れ、内壁にまで被害が拡大してしまった可能性が強く考えられます。

お客様のご不安を取り除くためにも、まずはこの雨染みの真上にあたる屋根や外壁を徹底的に調査し、雨水の浸入口を特定することが急務です。

目に見えない雨漏りを発見!プロの「サーモグラフィ調査」とは?

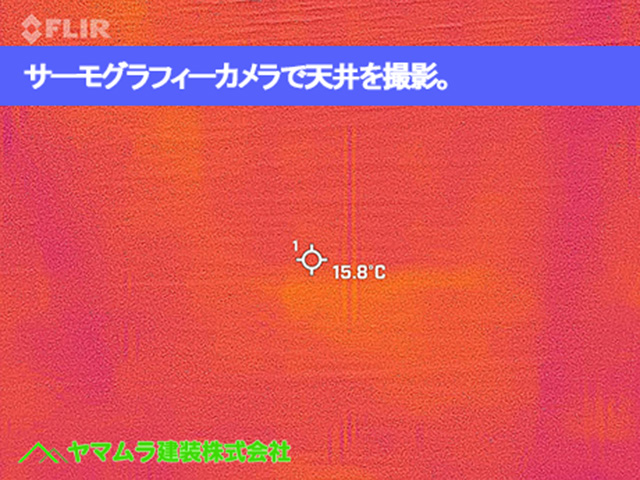

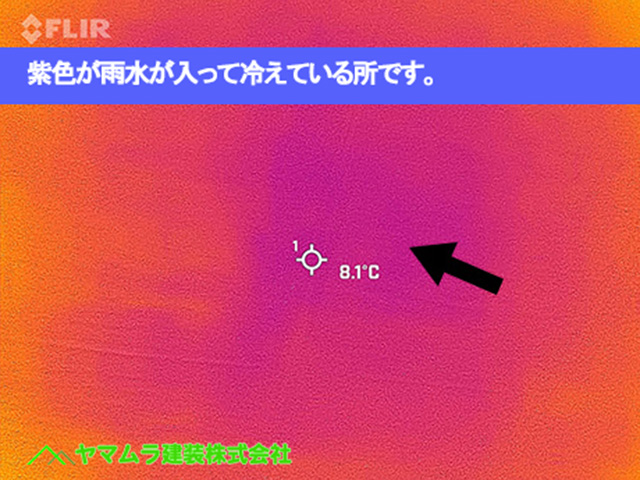

お客様にご案内いただいた雨漏り箇所(天井のシミ)を目視で確認した後、私たちはより詳細な状況を把握するため、専門の診断機器である「サーモグラフィカメラ」を使用しました。

これは、物の表面温度の違いを色で映し出す特殊なカメラです。

雨漏りによって壁や天井の内部が濡れると、その水分が気化する際に熱が奪われ、乾いている部分よりも表面温度が低下します。

サーモグラフィカメラは、そのわずかな温度差を検知することができます。

まず比較のために、雨漏りしていない正常な天井(写真1枚目)を撮影しました。

次に、雨染みのある天井を撮影してみると、そこだけが明らかに紫色から青白く映し出されました。

これは、その部分が周囲よりも温度が低い、つまり「雨水が浸入している可能性が非常に高い」ことを示しています。

このように、目視だけでは分からない内部の水分の広がりを「可視化」することで、水の通り道を推測し、雨漏りの根本原因をより正確に特定するのに役立てています。

和瓦の屋根も雨漏りする?寺社仏閣との違いと「防水シート」の重要性

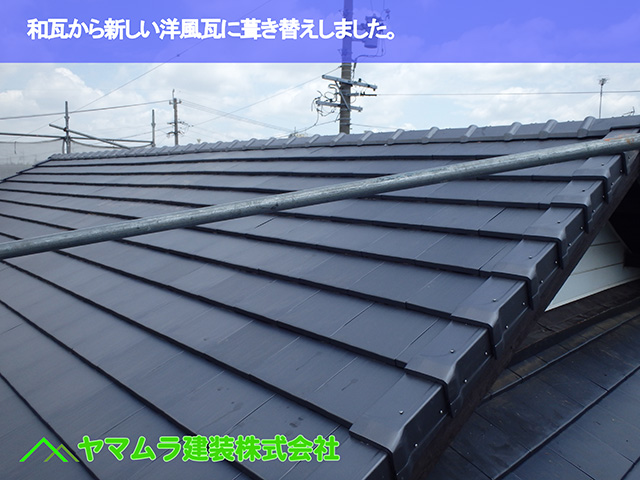

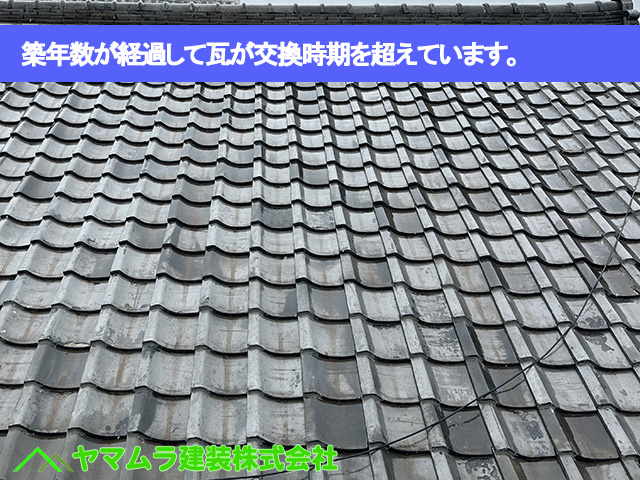

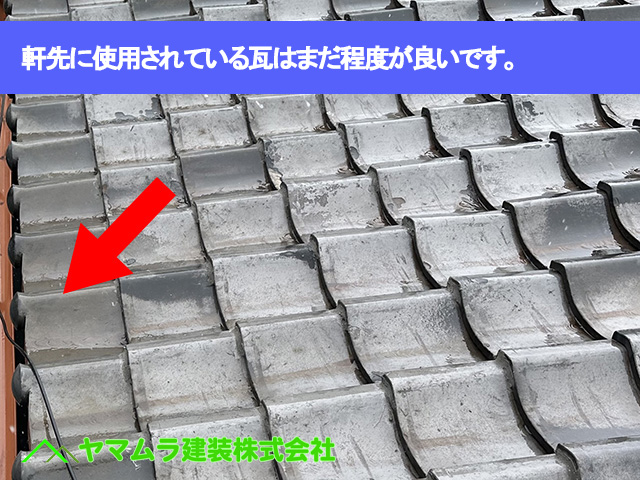

今回の調査で拝見したのは、経年劣化により交換時期を過ぎてしまっている和風の屋根瓦でした。

「瓦は丈夫だから一生もの」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら永久に持つわけではありません。

よく「お寺やお城の屋根はなぜ雨漏りしないのか」と疑問に思われるかもしれません。

あれらは、莫大な費用をかけて非常に高精度な施工がされているうえ、数十年に一度というスパンで定期的に莫大な費用をかけて葺き替え工事(メンテナンス)が行われているため、その姿を維持できています。

一般の住宅で雨漏りが起こる本当の原因は、陶器でできた瓦自体が劣化するというよりも、その下にある「防水シート(ルーフィング)」が寿命(約20年~30年)を迎え、破れたり硬化したりすることにあります。

また、地震や台風で瓦がズレたり割れたりして、そこから水が浸入することも大きな原因となります。

瓦がどんなに立派でも、その下の防水シートが機能しなくなれば、雨漏りは発生してしまいます。

大切なお住まいを長持ちさせるためにも、定期的な点検と、適切な時期の葺き替えメンテナンスが非常に重要なのです。

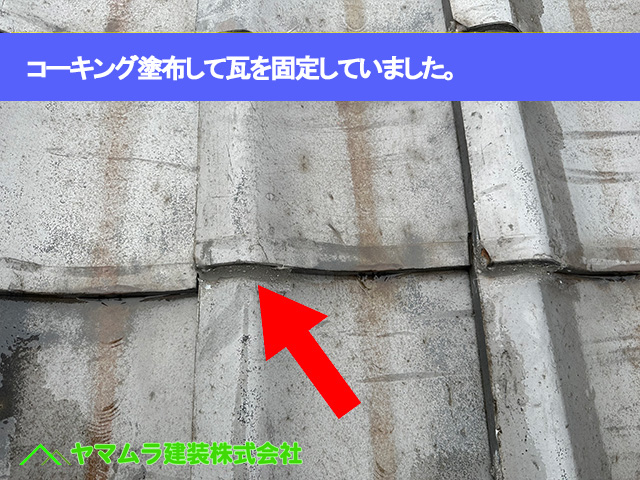

屋根瓦の「コーキング固定(ラバーロック工法)」をお勧めしない理由

屋根のズレや雨漏りの応急処置として、屋根瓦同士をコーキングボンドで固定する「ラバーロック工法」と呼ばれる補修方法があります。

しかし、私たち屋根の専門家としては、この工法はあまりお勧めできません。

まず、コーキングの塗り方や場所を誤ると、本来瓦の隙間から排出されるべき雨水の「逃げ道」を塞いでしまいます。

その結果、行き場を失った水が屋根内部に浸入し、かえって雨漏りを引き起こしたり、下地を腐食させたりする危険性があるのです。

さらに大きな問題は、将来のメンテナンスです。

外壁サイディングの継ぎ目(目地)に使われるコーキングの寿命が約10年であるように、屋根の上という過酷な環境ではさらに早く劣化することもあります。

そして10年後、いざ本格的な葺き替えや修繕工事が必要になった時、コーキングでガチガチに固められた瓦が障害となり、解体や補修が非常に困難になるケースが後を絶ちません。

その場しのぎの補修が、大切なお住まいの寿命を縮め、将来的な修繕費用を増大させる可能性もあります。

屋根葺き替えの第一歩!古い和瓦と「屋根土」の撤去作業を解説

屋根葺き替え工事が始まりました。まず最初に行うのは、既存の屋根を解体する「瓦の撤去作業」です。

今回は昔ながらの和風瓦の屋根でしたので、その撤去手順を詳しくご紹介します。

まず、屋根に乗っている古い和風瓦を一枚一枚、丁寧に手作業で剥がしていきます。瓦を剥がすと、その下からは瓦を固定していた「屋根土(やねつち)」が大量に出てきます。

これは「湿式工法」と呼ばれる、土を使って瓦を葺く伝統的な工法の特徴です。

この屋根土も、土嚢袋に詰めながらすべて撤去します。

さらに屋根土の下には、当時、防水シート(ルーフィング)の役割を果たしていた「杉の皮」などが敷かれています。

現在の屋根工事では使われませんが、これもすべて取り除きます。

このように、瓦、屋根土、古い防水材のすべてを撤去し、一番下にある屋根の下地材(野地板)がむき出しになるまで、徹底的に清掃を行います。

この下地をきれいにすることが、新しい屋根を長持ちさせるための最も重要な第一歩となります。

屋根葺き替え中の「野地板」は歩行厳禁!屋根の構造と踏み抜きの危険

古い屋根瓦や屋根土をすべて撤去すると、お住まいの屋根の基礎となる「野地板(のじいた)」と呼ばれる板張りの面が現れます。

これは、屋根材を支える非常に重要な構造部分です。

この野地板は、多くの場合、それほど厚みのない板材でできており、屋根の骨組みにあたる「垂木(たるき)」という角材の上に釘で固定されています。

ここで非常に重要な注意点があります。

それは、私たち職人が体重をかけて歩けるのは、基本的にこの「垂木」がある真上のラインだけだということです。

垂木と垂木の間にある、板だけの部分は非常に強度が弱くなっています。

もし、この板だけの部分を誤って強く踏んでしまうと、野地板が「バキッ」と割れたり、破損したりする危険性があります。

最悪の場合、屋根を踏み抜いてしまい、そのまま室内の天井まで落下する大事故にも繋がりかねません。

私たちは屋根の構造を熟知しているからこそ、どこに垂木があるかを正確に把握し、常に細心の注意を払って作業を進めています。

葺き替え工事の重要ポイント!古い屋根の「歪み」は垂木補強で解決

古いお住まいの屋根葺き替え工事で瓦をすべて撤去すると、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」が現れます。

長年お住まいを支えてきたこの垂木には、湿気や建物のクセによって、目には見えない「歪み」や「たわみ」が生じていることが少なくありません。

もしこの歪んだ垂木の上にそのまま新しい屋根材を乗せてしまうと、屋根のライン(通り)が真っ直ぐにならず、仕上がりが曲がってしまう原因となります。

そこで私たちは、既存の古い垂木の横に、新しい垂木を「添え木」のようにビスで強固に打ち込む「垂木補強」という作業を行います。

この時、既存の垂木よりもあえて一回り大きいサイズの木材を使用するのがプロの工夫です。

なぜなら、ただ固定するのではなく、水糸などで屋根全体の高さを確認しながら、新しい垂木の位置をミリ単位で「高さ調整」し、完全に真っ直ぐな屋根面を作り直すためです。

この見えない下地補強こそが、新しい屋根を美しく、そして長持ちさせるために最も重要な工程なのです。

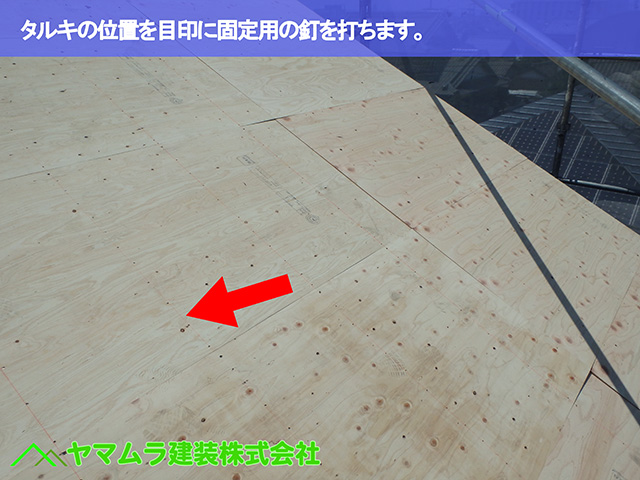

屋根の強度と防水性を高める!「野地板合板」と「ルーフィング」施工

新しい垂木を補強し、屋根の歪みを真っ直ぐに直しました。

次に行うのは、その強固になった骨組みの上に、新しい屋根の土台を作り上げる非常に重要な作業です。

まず、補強した垂木の上から、屋根全体に「野地板合板(のじいたごうはん)」と呼ばれる分厚く頑丈な板を張り巡らせていきます。

古い屋根で使われていた薄い板とは異なり、この合板を全面に張ることで、屋根面全体の強度が格段に向上し、地震や台風にも耐えられる強固な下地が完成します。

そして、この強固な野地板合板が張り終わったら、いよいよ雨漏りを防ぐための「防水処理」です。

野地板合板を覆い隠すように、「ルーフィング」と呼ばれる高性能な防水シートを隙間なく貼っていきます。

このルーフィングこそが、万が一瓦の下に雨水が浸入した際も、室内への雨漏りを防ぐ「最終防衛ライン」となります。

ルーフィングは、シワやたるみができないよう丁寧に張りながら、「ハンマータッカー」という建築用の大きなホッチキスのような道具を使い、野地板合板にしっかりと固定していきます。

1階庇(ひさし)屋根の工事|状態良好な下地には「野地板重ね張り」で強度アップ

2階の屋根工事が完了し、続いて1階の庇(ひさし)屋根部分の作業を進めていきます。

基本的な手順は2階と同様に、まず下地の状態を徹底的に点検することから始めます。

今回の1階屋根は、2階の屋根と一つ大きな違いがありました。

それは、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」の状態が非常に良好で、歪みやたわみが見られなかった点です。

2階の屋根では、歪みを矯正するために新しい垂木を添えて補強する作業を行いましたが、1階部分ではその補強工事が必要ありませんでした。

そこで今回は、まだしっかりしている既存の野地板(下地)をそのまま活かし、その上から新しい「野地板合板」を重ねて張る「増し張り(重ね張り)」という工法を採用しました。

古い下地と新しい合板が一体化することで、屋根面全体の強度が格段に向上します。お住まいの状態を正確に見極め、不要な工事を省きつつ、必要な強度を確保する。

これも私たち専門家の大切な役割です。

この後、2階と同様に防水シートを施工していきます。

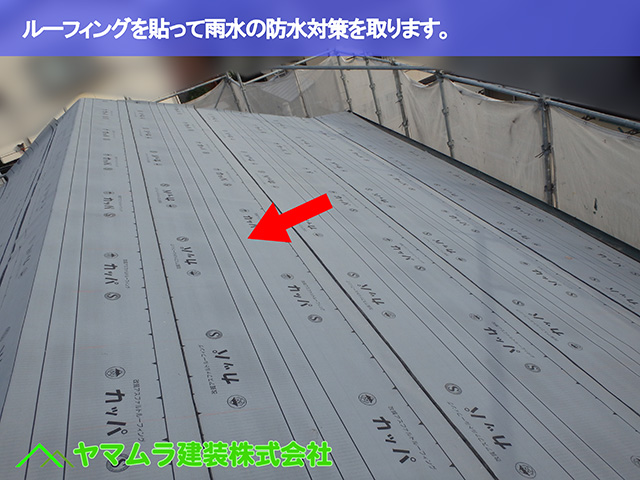

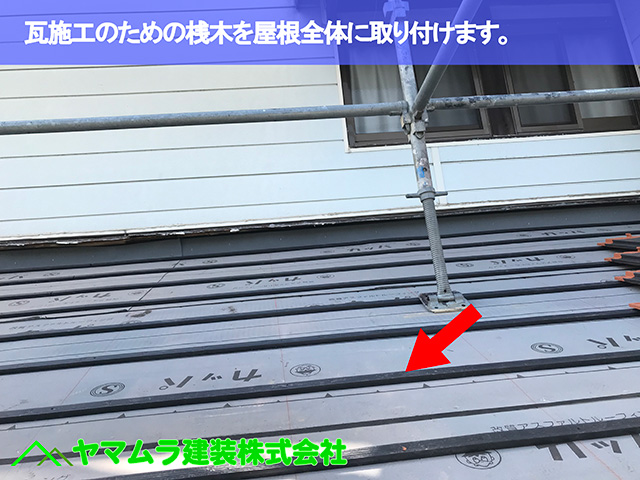

瓦の仕上がりは下地で決まる!「桟木(さんぎ)」を正確に設置する工程

1階、2階ともに、屋根全体への防水シート(ルーフィング)の貼り付け作業が完了いたしました。

これで雨漏りを防ぐための重要な下地処理は万全です。

次に行うのは、このルーフィングの上から、いよいよ新しい屋根瓦を葺いていくための「土台」となる、「桟木(さんぎ)」と呼ばれる木材を取り付けていく作業です。

この桟木は、屋根瓦を引っ掛けたり、釘で固定したりするための「レール」のような役割を果たします。

ここで最も重要になるのが、桟木を取り付ける「間隔(ピッチ)」です。

この間隔は、今回新しく使用する屋根瓦の一枚一枚の寸法に合わせて、割り出さなければなりません。

もし、この桟木の間隔が不正確だと、瓦がうまく収まらずに隙間ができたり、屋根全体の見た目(通り)がガタガタに曲がってしまったりします。

私たちは、計算で割り出した正確な位置に、専用の固定釘を使い、防水シートごと下地の野地板合板まで強固に打ち込んでいきます。

この地道な下地作業こそが、美しく丈夫な屋根の仕上がりを左右するのです。

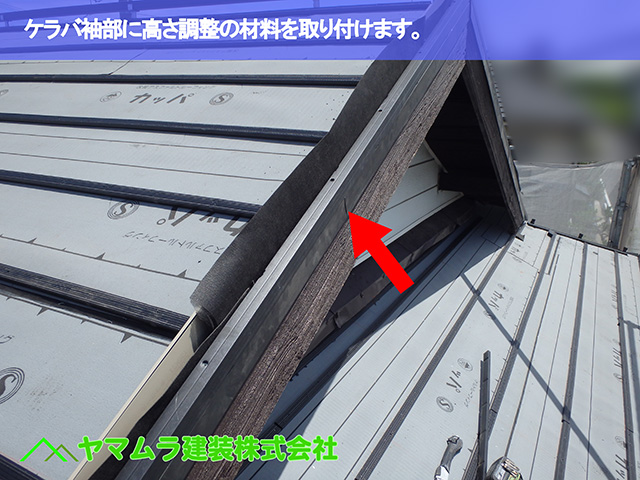

屋根の美観と防水性を左右する「ケラバ(袖)」の高さ調整とは?

屋根の平らな部分の工事と並行して、屋根の「端」の部分の施工も丁寧に進めていきます。

その中でも特に重要なのが、「ケラバ(袖)」と呼ばれる、雨樋がついていない屋根の側面(破風板のある部分)の処理です。

今回の工事では、このケラバ部分にある既存の破風板(はふいた)の上に、まず「高さ調整材」という専用の部材を取り付けていきます。

これは、新しく葺く屋根瓦の厚みと、既存の破風板との間に生じる高低差を解消するために不可欠な作業です。

なぜこの調整が必要かというと、この後ケラバに取り付ける「専用の袖瓦(そでがわら)」を、ピッタリと安定させるためです。

私たちはこれを「施工の座り(すわり)が良くなる」と表現します。

この一手間を加えることで、専用の袖瓦がガタついたり、変に浮き上がったりすることなく、設計通りの正しい位置にしっかりと収まります。

その結果、仕上がりの美しさが格段に向上するだけでなく、隙間からの横殴りの雨水の浸入を防ぎ、屋根全体の防水性と耐久性を高めることができるのです。

洋風平板瓦の最重要箇所!「ケラバ(袖)」の雨漏りを防ぐ“水流れの板金”

屋根葺き替え工事には、専門家だけが知る「雨漏りを防ぐための重要なポイント」がいくつかあります。

特に、近年人気の「洋風平板瓦」を施工する上で、私たちが最も重要視しているのが、屋根の側面にあたる「ケラバ(袖)」部分の処理です。

実はこのケラバは、屋根の構造上、最も雨漏りが発生しやすいデリケートな箇所なのです。

この部分の防水処理をおろそかにすると、将来的に大きなトラブルを招くことになりかねません。

そこで私たちは、雨漏りを確実に防ぐため、ケラバ(袖)部分に「水流れの板金(捨て板金とも呼ばれます)」という専用の部材を必ず設置します。

これは、先ほど取り付けた高さ調整材の上に取り付ける、非常に重要な防水部材です。

万が一、台風などの横殴りの雨が瓦の隙間から内部に浸入してしまっても、この板金が受け皿となって雨水をキャッチします。

そして、キャッチした雨水は板金の上を安全に流れ、屋根の先端(軒先)にある雨樋へと正しく排出されます。

雨漏りを防ぐ軒先の工夫!雨水を雨樋へ導く「水返し板金」とは?

屋根の葺き替え工事では、平らな部分だけでなく、屋根の端にあたる「軒先(のきさき)」と「ケラバ(袖)」の処理が非常に重要です。

今回は、1階と2階の屋根両方の「軒先」部分の施工についてご説明します。

軒先とは、屋根の先端で、雨樋(あまどい)が設置されている側の端のことです。

まず、この軒先部分にも「高さ調整材」という部材を取り付けます。

これは、軒先の瓦を適切な勾配で安定させるための土台となります。

そして、その上から被せるように「水返しの板金(水切り板金)」を設置します。

これは、お住まいを雨漏りから守るために欠かせない重要な部材です。

屋根に降った雨は、瓦の表面を伝って軒先へと流れてきます。

この水返し板金は、その雨水が瓦の下や屋根の裏側(軒天)へ回り込んでしまうのを防ぎ、スムーズに雨樋の中へと導く「ガイド」の役割を果たします。

この板金があるおかげで、雨水は適切に排水され、外壁が汚れたり、軒先が腐食したりするのを防ぐことができます。

屋根の頂上「棟」はどう固定する?台風に負けない頑丈な下地作り

屋根の平らな部分の瓦葺きが終わると、最後は一番高い部分である「棟(むね)」の仕上げ工事に入ります。

棟は屋根の頂点であり、台風などの強風を最も受けやすい非常に重要な箇所です。

この棟を仕上げる「大棟冠瓦(おおむねかんむりがわら)」は、ただ被せるだけではありません。

強風で飛ばされないよう、内部の土台にビス(ネジ)でしっかりと固定する必要があります。

そのビスを打ち込むための土台となるのが、「垂木(たるき)」と呼ばれる角材です。

まず、この垂木を棟のラインに沿って真っ直ぐに設置します。

しかし、この垂木自体がグラついていては、元も子もありません。

そこで私たちは、この垂木を固定するための「前準備」として、「強力棟(きょうりょくむね)」という専用の非常に頑丈な下地部材を、あらかじめ屋根に一定間隔で取り付けていきます。

この「強力棟」を土台として、その上に「垂木」を固定し、さらにその「垂木」に向かって「大棟冠瓦」をビスで打ち込むのです。

このような見えない部分の確実な下地作りこそが、お住まいの屋根を長期間守る秘訣です。

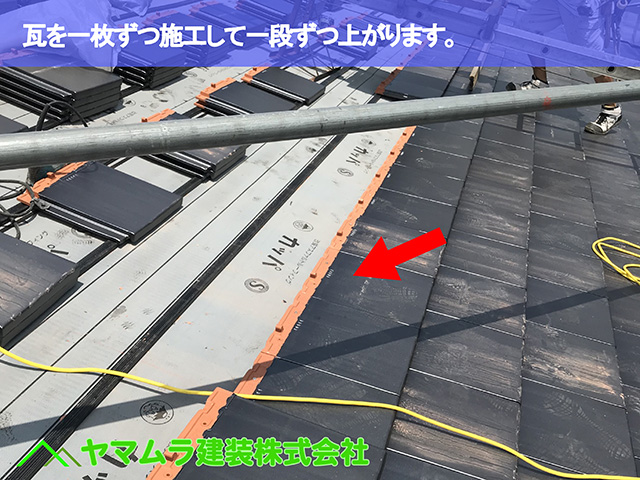

洋風平板瓦でモダンな屋根へ!下から上へ葺き上げる丁寧な施工手順

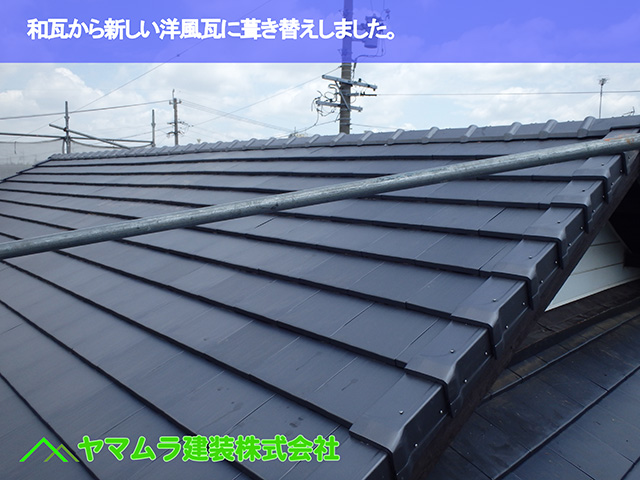

お客様が新しい屋根材としてお選びになったのは、近年大変人気のある「洋風平板瓦」です。

従来の和瓦とは異なり、フラットでスッキリとしたデザインが特徴で、お住まい全体をモダンで洗練された印象に一新することができます。

さて、防水シートや桟木の設置といった重要な下地作業が完了し、いよいよこの洋風平板瓦を屋根に葺いていく工程に入りました。

屋根工事には、雨漏りを絶対にさせないための鉄則があります。

それは、必ず屋根の「下から上へ」と瓦を葺き上げていくことです。

これは、下の瓦の上に上の瓦が重なることで、雨水が屋根材の下に入り込むのを防ぐためです。

具体的には、まず屋根の一番先端にあたる「軒先(のきさき)」部分から瓦の設置をスタートします。

そして、屋根の一番高い頂上部分である「陸棟(りくむね)」に向かって、職人が一枚一枚丁寧に、横一列(一段)ずつ確実に瓦を葺き重ねていきます。

この地道な作業を屋根全体で繰り返すことで、雨水の浸入を許さない、強固で美しい屋根面が完成していくのです。

台風でも安心!瓦が飛ばない秘密は「軒先」と「ケラバ」の厳重固定

新しい洋風平板瓦を屋根に葺き上げていく際、私たちはその固定方法に細心の注意を払っています。

通常、瓦は上部にある釘穴を使い、1枚につき1本の釘で下地(桟木)にしっかりと固定していきます。

しかし、お住まいを強風から守るためには、特に風の影響を受けやすい「軒先(のきさき)」と「ケラバ(袖)」に、より厳重な施工が必要です。

屋根の先端である「軒先」は、雨樋に雨水を導くために屋根から少しはみ出して施工します。

そのため、台風などの強風時には、下から吹き上げる「煽り風」をまともに受けてしまう最もデリケートな場所なのです。

そこで私たちは、この軒先部分の瓦に限り、通常(1本)の倍となる「2本の固定釘」を打ち込みます。

さらに、先端には瓦の浮き上がりを抑える「耐風クリップ」も併用し、二重三重の対策で瓦が飛ばないよう強固に固定します。

また、屋根の側面にあたる「ケラバ袖」も、現場で瓦を寸法通りに切断加工し、コーキングボンドや針金を使ってズレ落ちないよう確実に取り付けます。

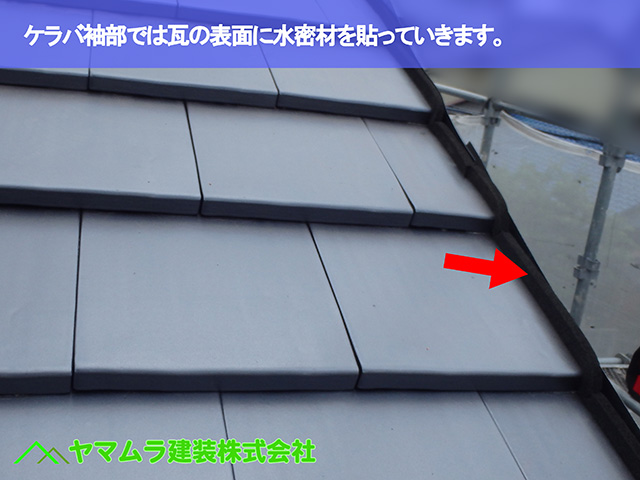

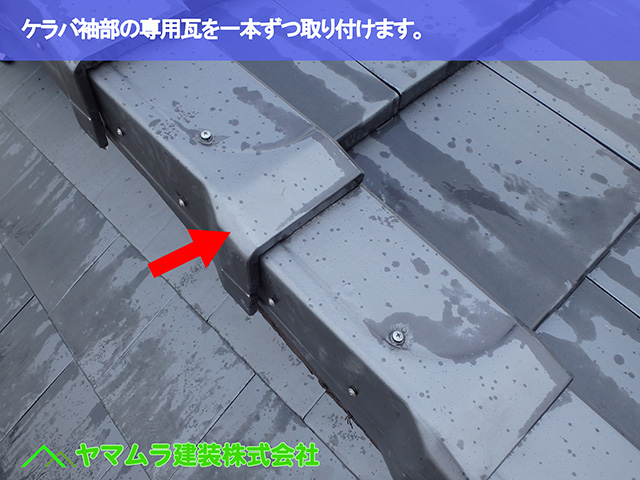

雨漏りの急所「ケラバ」を守る!袖瓦と“水密材”による徹底防水

屋根の側面にあたる「ケラバ(袖)」は、横殴りの雨が直接当たりやすいため、特に丁寧な防水処理が求められる雨漏りの急所です。

平板瓦を葺き終え、ケラバの端の処理まで完了したら、次はその仕上げ工程に入ります。

まず、平板瓦の表面(端の部分)に、「水密材(すいみつざい)」と呼ばれる専用の防水部材を先に取り付けます。

この一手間が非常に重要で、万が一、瓦の隙間から雨水が浸入しようとしても、この水密材が防波堤となって内部への侵入をブロックします。

そして、この水密材をしっかりと挟み込み、上から覆いかぶせるようにして、いよいよ「ケラバ袖専用瓦」を設置していきます。

仕上げに、その袖瓦が台風などの強風で動いたり、浮き上がったりしないよう、一本ずつ専用のビス釘(ネジ)を使って下地まで強固に固定します。

この「水密材による防水」と「ビスによる確実な固定」という二重の対策こそが、お住まいの美観と長期的な安心を守るプロの技術です。

屋根の頂上「大棟」の施工手順|頑丈な下地と防水仕上げの全工程

屋根の平らな部分(平瓦)の施工が完了すると、いよいよ工事はクライマックスへ。

屋根の一番高い頂点である「大棟(おおむね)」の施工に入ります。

まず、あらかじめ設置しておいた頑丈な下地材「強力棟」の上に、棟瓦を固定するための土台(芯材)となる「垂木(たるき)」という木材を設置します。

この垂木が棟全体の骨組みとなるため、強力棟の釘穴からビス(ネジ)をしっかりと打ち込み、ズレやガタつきが一切ないよう強固に固定していきます。

次に、設置した垂木を挟むように両側へ「南蛮モルタル(なんばんしっくい)」を塗っていきます。

これは、この後に乗せる棟瓦を固定する「接着剤」の役割と、隙間を埋めて雨水の浸入を防ぐ「防水材」の役割を兼ね備えた重要な材料です。

ちなみに、南蛮モルタルには黒色と白色がありますが、今回はお客様のご要望もあり、明るい印象の白色を使用いたしました。

そして最後に、南蛮モルタルで整えた土台(垂木)の上から「大棟冠瓦(おおむねかんむりがわら)」を一本ずつ丁寧に被せます。

仕上げに、台風などの強風で飛ばされないよう、防水パッキンが付いた専用のビス釘を使い、芯材である垂木に向かってしっかりと打ち込み、固定作業は完了となります。

壁際の隙間も逃さない!和瓦から洋風平板瓦への屋根葺き替え工事が完了

屋根葺き替え工事の最終工程として、雨漏りの重要な侵入口となりやすい「屋根と外壁の取り合い部分(壁際)」の板金処理を行いました。

現場を確認したところ、既存の「土居のし板金」は上部が外壁の内部に深く差し込まれていました。

これを無理に引き抜くと外壁を傷め、かえって雨漏りのリスクを生むため、既存板金の上部はそのまま活かし(流用し)、下段部分に新しい板金を取り付ける工法を選択しました。

しかし、古い和瓦と今回新しく葺いた洋風平板瓦とでは厚みが異なるため、そのままでは既存板金との間にどうしても「隙間」が空いてしまいます。

そこで、この隙間を完璧に塞ぐため、寸法を測って加工した新しい板金を設置いたしました。

これにより、壁際からの雨水の浸入経路が完全に断たれ、雨が入り込む心配のない万全の状態に仕上がりました。

この壁際の板金工事をもちまして、経年劣化が進んでいた和風の屋根瓦から、モダンで耐久性の高い洋風平板瓦への葺き替え工事がすべて無事に完了となります。

見えない部分の確実な防水処理こそが、お住まいの長寿命に繋がります。

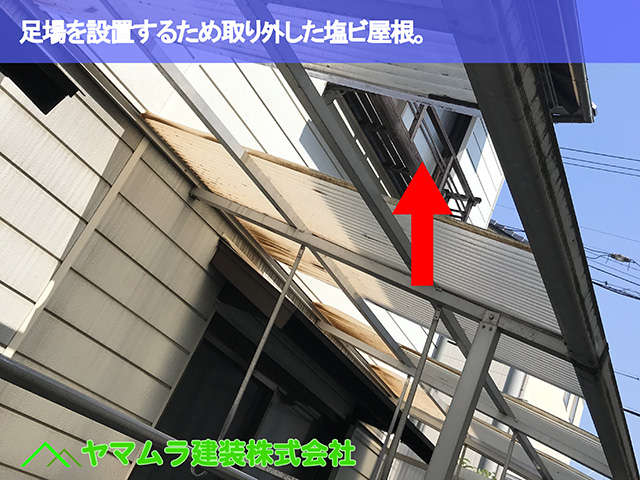

工事で外したベランダ屋根はどうなる?足場解体後の丁寧な復旧作業

屋根の本体工事が無事に完了し、先日、安全作業のために建物全体を囲っていた仮設足場の解体作業も終わりました。

しかし、私たちには最後にもう一つ大切な仕事が残っています。

それは、足場を設置するために「一時的に取り外した箇所」を、きちんと元通りに戻す「復旧作業」です。

今回の現場では、足場を組む際にベランダの「塩ビ屋根」が邪魔になってしまう(干渉する)状態でした。

そのため、屋根工事が始まる前に、この塩ビ屋根を一時的に取り外させていただいておりました。

もちろん、取り外したお客様の大切な塩ビ屋根は、工事期間中に傷がついたり、汚れたりすることがないよう、安全な場所で「丁寧に保管」しております。

そして今回、足場が解体されましたので、大切に保管していた既存の屋根材を使い、職人が確実に元の状態へと修復いたしました。

メインの工事だけでなく、このような付帯作業や原状回復まで責任を持って完了させることを徹底しています。

ベランダ屋根の復旧完了!劣化したフック交換と写真で安心のご報告

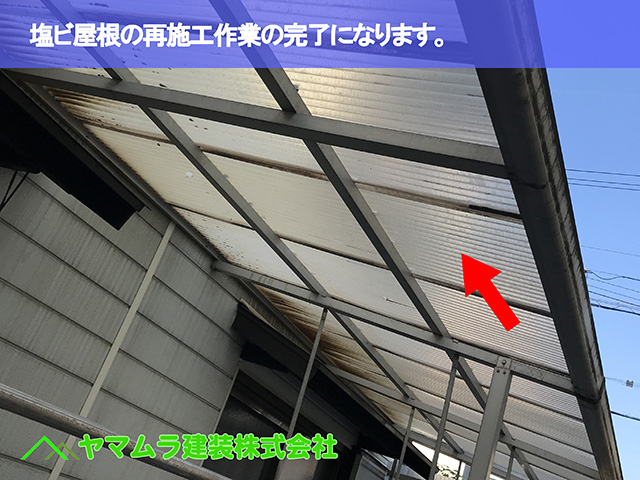

屋根工事と足場解体が完了し、最後に、工事のために一時的に取り外していたベランダの塩ビ屋根を元に戻す「復旧作業」を行いました。

保管していた屋根材を、元の架台(骨組み)に「固定フック」という専用の部品を使って、挟み込むようにしっかりと固定していきます。

この時、私たちはただ元に戻すだけではありません。

既存の固定フックを確認したところ、プラスチック製のため紫外線や雨風で劣化が進み、非常に脆(もろ)くなっていました。

このまま再利用すると、強風で屋根が飛ばされる危険性があるため、すべて新品の固定フックに交換させていただきました。

また、塩ビ屋根自体にも、経年劣化による小さな亀裂が見られました。

今回はお客様の安心のため、コーキングボンドで隙間を埋める応急処置を施しましたが、塩ビ屋根自体の耐久性も低下しているため、いずれ交換時期を迎えることも併せてお伝えいたしました。

すべての作業完了後、お客様には工事中に撮影した写真をお見せしながら、作業内容をご説明させていただきました。

「屋根全体が本当に綺麗になって嬉しい」と、お客様にも大変喜んでいただくことができ、私たちも心から嬉しく思います。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『東浦町【高所屋根点検】天井から雨漏り!築年数が経った和風住宅をサーモグラフィ点検調査!耐用年数切れの危険性とは?』