【洋風瓦飛散】常滑市 瓦屋根の修理!強風で棟瓦が落下!雨漏りから屋根を防ぐ応急処置と棟瓦をビス釘で固定する本工事

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

強風で瓦が落下!常滑市での屋根・緊急点検から修理完工まで

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『常滑市【洋風瓦差し替え】強風被害!棟瓦が飛んで放置は危険!雨漏りする前に点検・修理を!瓦が飛ぶ原因「釘浮き」とは?』

工事のきっかけ

先日、常滑市にお住まいのお客様から、非常にご不安な、切羽詰まった様子で一本のお電話をいただきました。

「昨日の台風のような強い風が吹いた後、今朝、勝手口のあたりを見たら、屋根の瓦が粉々になって落ちていたんです」とのことでした。

何事かと驚いたお客様が、ふと「まさか」と思い屋根の方を見上げてみたところ、屋根の端から黒い塊、瓦のようなものがぶら下がり、今にも落ちかけているのを発見されたそうです。

「あの瓦がいつ落ちてくるか分からず、下を通るのも本当に怖いんです。家族にも『絶対に近づくな』と言ってあるんですが、不安で…」。

お客様のお声からは、ただ物が壊れたという以上の、身の危険を感じる切実な恐怖が伝わってきました。

私たち名古屋市でリフォーム業を営む「ヤマムラ建装株式会社」は、こうした緊急のご連絡こそが、お客様の安全な日常を取り戻すための第一歩であると心得ています。

私たちは「すぐにスケジュールを調整して伺います」とお伝えし、お客様のご都合に合わせて、その日のうちに現地へ急行いたしました。

現場に到着し、ご挨拶もそこそこに、まずは問題の箇所を一緒に確認させていただきました。

「とにかく、あの落ちそうな物を安全に取ってほしい。それと、屋根が今、一体どうなっているのか心配でたまりません」。

お客様のその切実なご要望を受け、私たちは状況を把握した後、すぐに安全を確保した上でハシゴを設置し、屋根の上へ登って詳しい状況を確認するための目視点検を開始いたしました。

強風被害は、目に見える場所以外で、さらなる深刻な問題を引き起こしている可能性も高いため、専門家の目で、屋根全体を徹底的に調査する必要がありました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築45年ほど

工事費用・・・ 約15万円ほど(足場代など別)

施工期間・・・ 1日間ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

「台風の次の日、庭に黒い瓦の破片が落ちていた」

「ふと家を見上げたら、屋根から何かがぶら下がっている」…

もし名古屋市やその近郊で、皆様がこのような事態に直面したら、どれほど不安に思われるでしょうか。

屋根の上は普段ご自身の目で見ることができないだけに、何が起きているのか分からず、不安は募るばかりです。

先日、常滑市のお客様からまさに「屋根から瓦が落ちそうで怖い」と、緊急のご相談をいただきました。

この記事では、その緊急点検のご依頼から、雨漏りを絶対に防ぐためのプロの応急処置(雨養生)、そして被害の再発を防ぐための確実な本工事(修理)に至るまでの全記録を、専門用語の解説も交えながら詳しくご紹介いたします。

屋根のトラブルは、放置が一番危険です。

お客様の不安を「安心」に変えた、私たち[貴社名]の仕事ぶりをぜひご覧ください。

目次

常滑市で強風による瓦の落下被害。「屋根から何かが落ちそう」と緊急のご相談

先日、常滑市にお住まいのお客様から、非常にご不安な様子で一本のお電話をいただきました。

「台風のような強い風が吹いた次の日、勝手口のあたりを見たら、屋根瓦が粉々になって落ちていたんです」とのこと。

驚いたお客様が、ふと「まさか」と思い屋根の方を見上げてみたところ、屋根の端から瓦のようなものがぶら下がり、今にも落ちかけているのを発見されたそうです。

「あの瓦がいつ落ちてくるか分からず、下を通るのも怖い」と、大変お困りのお客様。

私たちは早速、お客様のご都合に合わせて現地へお伺いし、まずはご挨拶と詳しい状況のヒアリング(聞き取り)をさせていただきました。

お客様からは「とにかく、あの落ちそうな物を安全に取ってほしい。屋根がどうなっているのか心配です」と、切実なご要望をいただきました。

お客様やご家族、ご近所の方に万が一のことがあっては大変です。

私たちは状況を把握した後、すぐに安全を確保した上でハシゴを設置し、屋根の上へ登って詳しい状況を確認するための目視点検を開始いたしました。

強風被害は、見えない部分でさらなる問題を引き起こしている可能性もあります。

専門家の目で、しっかりと調査を進めます。

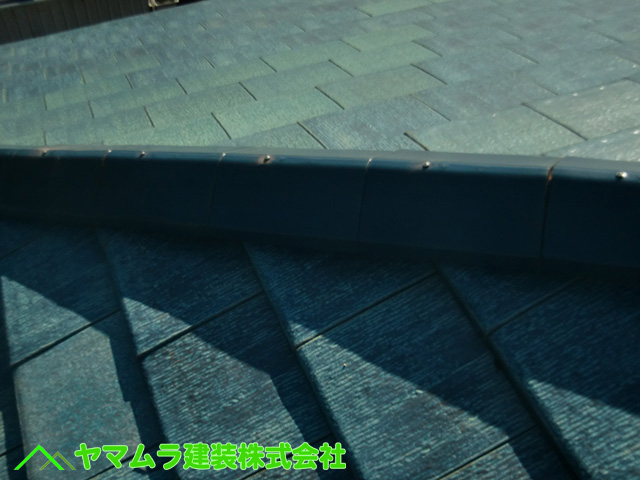

落下寸前!屋根の谷樋に詰まった棟瓦。強風被害の緊急点検と安全確保

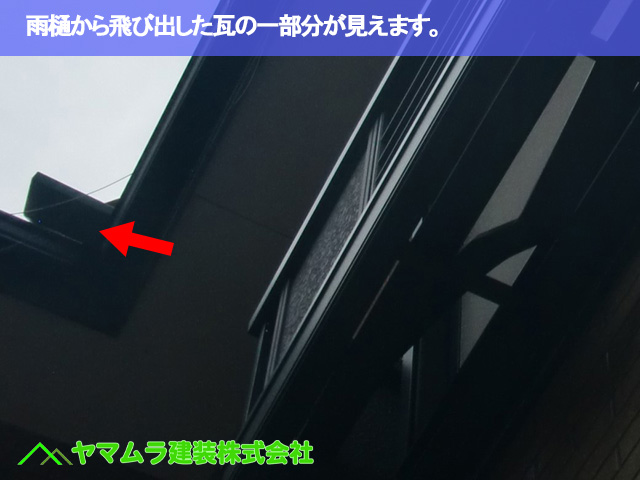

屋根に登って点検を開始すると、お客様が「落ちかけている」と心配されていた原因がすぐに判明しました。

屋根の一番高い部分にある「棟(むね)」から強風で吹き飛んできた棟冠瓦(むねかんむりがわら)が、屋根の面が交差する「谷部(たにぶ)」の先端、ちょうど雨樋に引っかかるような形で数枚固まっていたのです。

お客様が勝手口で発見された粉砕した瓦は、恐らくこの谷樋を乗り越えて地上に落下してしまったものと考えられます。

そして、下から見えていた瓦は、まさに今にも落ちそうな危険な状態でした。

このままでは、さらなる落下を招き、お客様やご家族、お住まいの物を傷つける二次被害につながる恐れがあります。

何よりもまず安全を確保するため、谷樋に詰まっていた棟冠瓦を一枚ずつ慎重に拾い上げ、元々あった棟の安全な場所へ一時的に移動させました。

お客様の不安をひとまず取り除いたところで、次に、そもそもどの棟から、なぜ瓦が飛んでしまったのか、被害の発生源を特定するための詳しい調査を開始しました。

棟瓦が強風で飛ぶ本当の理由とは?風のせいだけではない「隠れた原因」

屋根の安全点検を進めた結果、今回の瓦の飛散は、屋根の角の部分にあたる「隅棟(すみむね)」という箇所で発生していることが判明しました。

もちろん、今回の直接的な原因は、台風並みの強風という非常に強い力がかかったことです。

しかし、私たちは「なぜ、その風で瓦が飛ばなくてはならなかったのか」という、もう一つの間接的な原因も探る必要があります。

私たちは、その原因が「棟瓦を固定している釘の経年劣化」にあると考察しました。

昔の屋根工事で多く用いられた「固定釘」は、長年の雨風や紫外線の影響で、少しずつ浮いてきてしまう「釘浮き」という現象を起こします。

その浮いた釘の隙間から雨水が屋根の内部に浸入し、棟瓦を支えている土台の木材をじわじわと湿らせ、腐食させてしまうのです。

土台の木材が腐食して緩んでしまうと、釘はもう瓦を固定する力を失っています。

その結果、普段なら耐えられるはずの風であっても、固定が甘くなった瓦が簡単に吹き飛んでしまったのではないかと考えられます。

天井のシミは末期症状?雨漏りが「差し替え」だけでは治らない理由

屋根のトラブルで最も深刻なのが「雨漏り」です。

特に築年数が経過し、屋根瓦自体の経年劣化が進んでいる場合、単純な瓦の差し替え修理だけでは、もう雨漏りが止まらない状況になっている可能性があります。

なぜなら、お客様が気づく「天井のシミ」や「壁の濡れ」は、雨漏りの最終的な症状に過ぎないからです。

その症状が出るずっと前から、屋根瓦の下にある防水紙(ルーフィング)が破れていたり、下地の木材が腐食していたり、雨漏りの「本当の原因」が隠れていることがほとんどです。

もし大元の原因を突き止めず、目に見える室内の天井や壁だけを綺麗に直したとしても、雨漏りはすぐに再発してしまいます。

雨漏りの原因は複雑に絡み合っているため、修理が広範囲に及び、結果として費用が高額になってしまうケースも少なくありません。

「あれ?」と思ったら、被害が広がる前に、まずは雨漏りの根本原因を突き止める専門家の調査をご依頼ください。

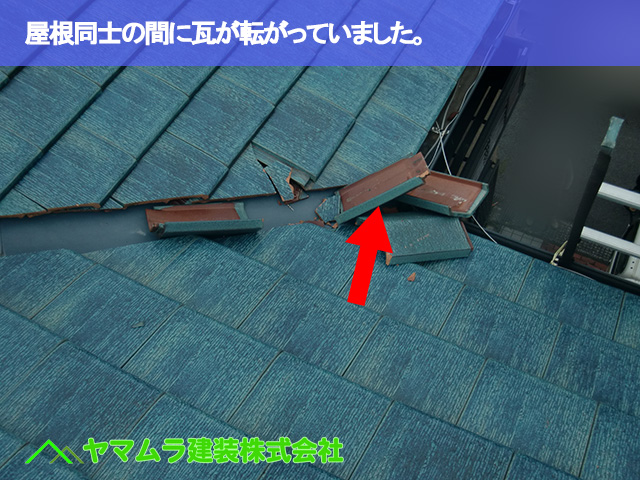

2階からの落下瓦が1階を直撃!ケラバ袖瓦の破損と雨漏りの危険性

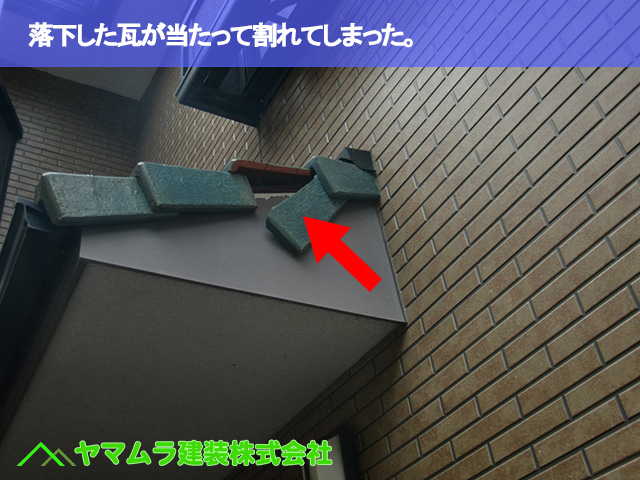

屋根の点検を続けたところ、二階の谷部(たにぶ)の先端に詰まっていた棟冠瓦(むねかんむりがわら)が落下した際に引き起こした、さらなる被害を発見しました。

落下した瓦が、一階の屋根の端に取り付けられている「ケラバ袖瓦(そでがわら)」を直撃し、大きく破損させていたのです。

写真のように、瓦が割れて大きな隙間ができてしまっており、このままでは非常に危険な状態でした。

これほど大きな隙間が開いていると、雨が降るたびに雨水が屋根の内部へ直接入り込んでしまいます。

屋根裏の防水紙(ルーフィング)の貼り方や経年劣化の状況次第では、浸入した雨水が防ぎきれず、雨漏りの原因となってしまいます。

この破損箇所は緊急性が高いと判断し、早急に隙間を塞ぐ修理を行うことをご提案し、御見積書にも項目として入れさせていただきました。

点検作業の後、お客様には私たちが撮影したスマートフォンの写真をお見せしながら、屋根の現状と雨漏りのリスクについて詳しくご説明いたしました。

雨漏りを防ぐ!本工事までの「雨養生」と、仮の瓦をあえて固定しない理由

屋根の点検の結果、瓦の破損箇所から雨が降るたびに雨水が浸入し、雨漏りを引き起こす可能性が非常に高いことが判明しました。

お客様にはこの現状をご説明し、被害が拡大するのを防ぐため、本工事までの「応急処置作業(雨養生)」をご提案させていただきました。

この作業は御見積書にも(有料作業として)項目を入れ、ご納得いただいております。

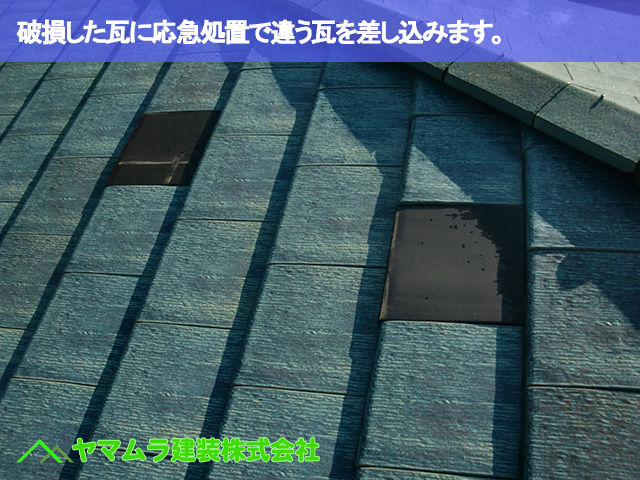

具体的な作業内容は、破損した屋根瓦の代わりに、弊社の在庫瓦を一時的に差し込んで雨水の浸入口を塞ぐ、というものです。

ここで一点、重要なポイントがあります。

それは、この応急処置の瓦を「あえて固定しない」ことです。

なぜなら、すでにお客様には新しい正規の屋根瓦をご注文いただいている状態だからです。

もし仮の瓦を接着剤などで固定してしまうと、本工事で新品に交換する際、取り外しが困難になり、下地を傷めてしまう可能性があります。

あくまで正規の瓦が届くまでの「つなぎ」として雨漏りを防ぐことが最優先です。

新品が届き次第、すぐに交換作業を行いますのでご安心ください。

谷瓦の破損も見逃さない!屋根瓦の「専門加工」による緊急応急処置

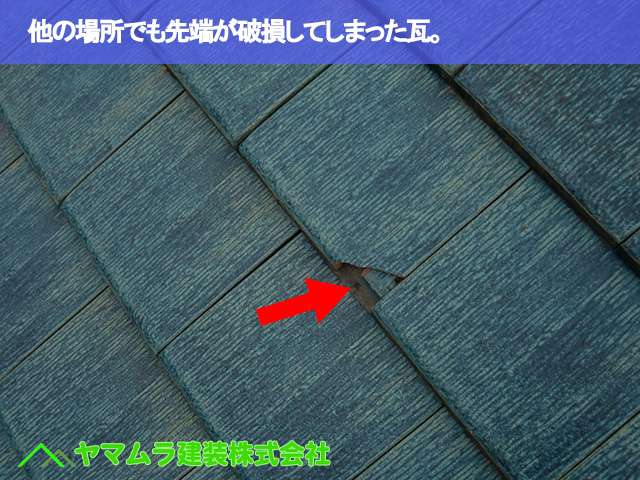

屋根の点検を進めていたところ、棟冠瓦(むねかんむりがわら)が谷部(たにぶ)に落下した際の衝撃で、谷周辺の屋根瓦も一枚破損しているのを発見しました。

この部分の破損も、雨漏りにつながる見逃せない危険箇所です。

すぐに雨漏りを防ぐ応急処置に取り掛かりましたが、谷周辺の瓦は、そのまま在庫の瓦を差し込めるほど単純ではありません。

雨水をスムーズに流す谷樋(たにどい)の角度に合わせて、瓦自体を加工する必要があります。

そこで使用するのが「ディスクグラインダー」という電動工具です。

この工具の回転刃を、木材用や金属用ではなく「屋根瓦(陶器)専用の刃」に交換することで、非常に硬い陶器製の瓦であっても、現場で精密に切断加工することが可能になります。

今回も、谷の角度にぴったりと合うように在庫の瓦を加工し、隙間ができないよう正確に差し込みました。

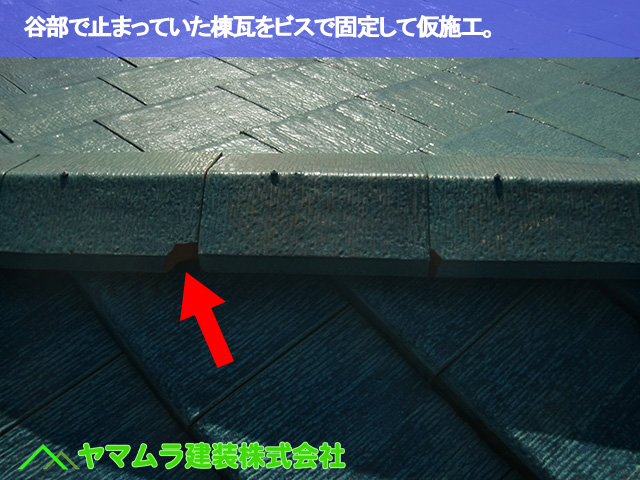

棟瓦の応急処置。形状が違う瓦でも雨漏りを防ぐ「重ねの技術」

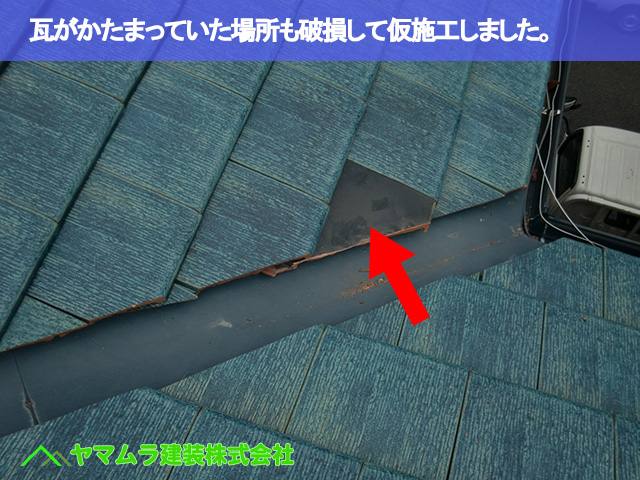

屋根の点検で谷樋(たにどい)の先端に溜まっていた棟冠瓦(むねかんむりがわら)は、再び落下しないよう安全に回収し、元々あった隅棟(すみむね)の部分へ戻しました。

もちろん、ただ被せるように置いただけではありません。

本工事までの間、雨水が内部に入り込まないよう、しっかりと雨養生(あまようじょう)を施します。

今回の強風で完全に破損・紛失し、数が足りなくなってしまった箇所には、弊社の倉庫に保管していた在庫の棟瓦を仮に取り付けました。

お客様のお住まいの瓦とは形状が異なりますが、ここがプロの腕の見せ所です。

形状が違う瓦同士でも、雨水が毛細管現象などで内部に入り込まないよう、瓦と瓦の「重なり(かぶせ)」の深さを通常よりも深く調整して設置しています。

この「雨仕舞い(あまじまい)」を適切に行うことで、応急処置であっても、そう簡単には雨水が浸入しない状態を作り出すことが可能です。

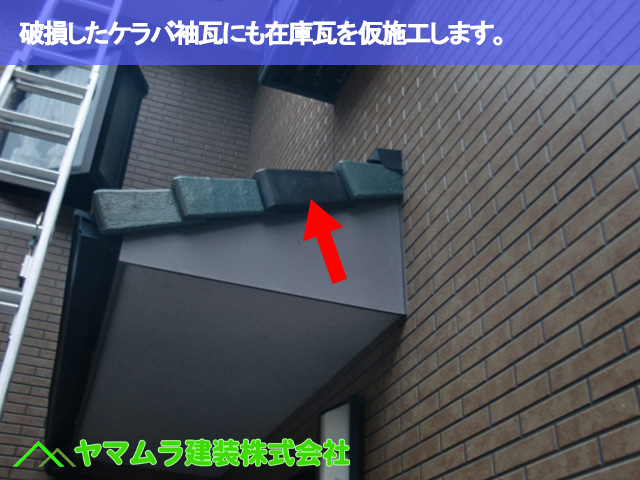

応急処置で使った「在庫瓦」はどうなる?ケラバ袖瓦の交換と弊社の品質管理

今回の強風被害では、一階の屋根の端にある「ケラバ袖瓦(そでがわら)」も、落下物の衝撃で二股に割れてしまっている危険な状態でした。

この破損箇所も雨漏りの原因となるため、まずは割れた瓦を慎重に取り外し、弊社の倉庫にある「在庫瓦」を代わりに差し込む緊急の応急処置を行いました。

先ほど棟(むね)の部分でもご説明しましたが、この応急処置は、お客様にご注文いただいている新品の正規の瓦が届くまでの「一時的な雨養生(あまようじょう)」です。

お客様の中には「その在庫瓦をそのまま使うの?」とご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。本工事の際には、応急処置で使用した在庫瓦はすべて取り外し、新品の正規の瓦へと交換いたします。

そして、一度取り外した在庫瓦は、たとえ短期間の使用であっても、他のお客様のお住まいで再利用することは一切ございません。

弊社の品質管理基準に基づき、責任を持って廃棄処分いたします。

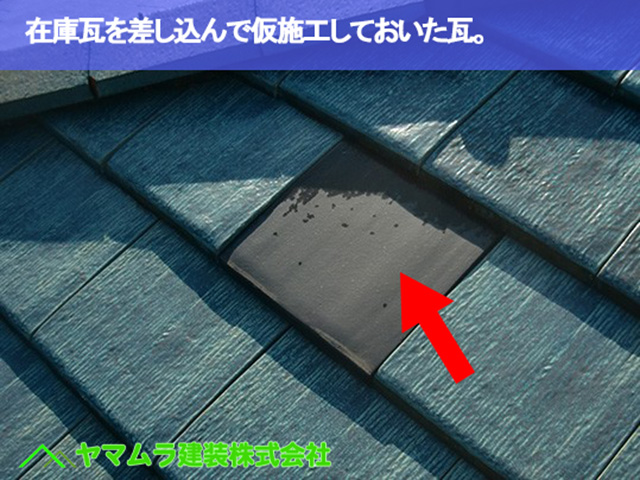

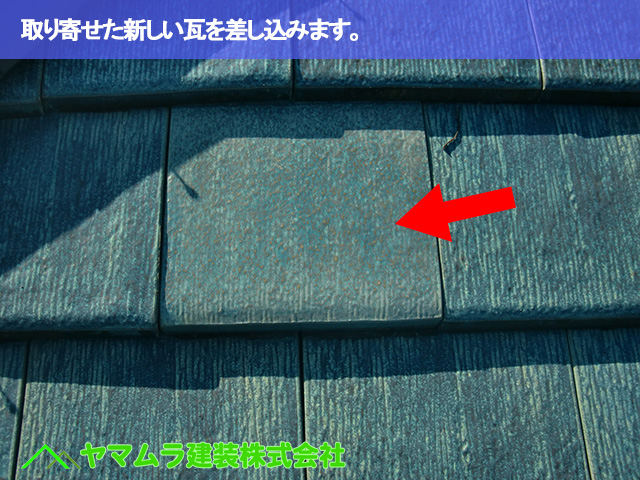

お待たせしました!新品の屋根瓦が到着。応急処置の瓦を撤去し交換作業開始です

先日、強風による瓦の破損で雨漏りの危険があったため、弊社の在庫瓦(代理瓦)を使って緊急の応急処置(雨養生)をさせていただいたお客様のお住まいへ、再びお伺いしました。

この度、お客様にご注文いただいていた、お住まいと同じ新品の正規の屋根瓦が、ようやく手元に届きました。

いよいよ、屋根を本来の完全な状態に戻す「本工事」のスタートです。

お客様には瓦の納品までお待たせいたしましたが、ここからが私たちの本領発揮です。

まずは、交換作業に必要な新しい屋根瓦や道具一式を、安全に屋根の上へと運び上げます。

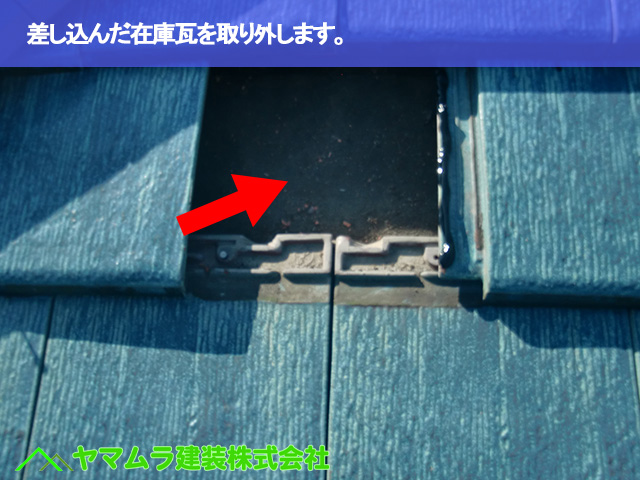

そして、本工事までの大切な期間、雨水の浸入をしっかりと防いでくれていた応急処置用の在庫瓦を、一枚一枚丁寧に取り外していきます。

これから、この撤去した箇所に新品の瓦を確実に差し替え交換し、耐久性も美観も万全な屋根に仕上げてまいります。

屋根修理の本工事。新しい瓦は「コーキング接着」でしっかり固定します!

先日まで雨漏りを防いでいた応急処置の在庫瓦を取り外し、いよいよ、お取り寄せしていた新品の正規の屋根瓦を設置する準備が整いました。

ここからが重要な本工事の工程です。

今回の修理では、ただ新しい瓦を隙間に差し込むだけではありません。

将来、瓦が強風でズレたり、振動で浮き上がったりしないよう、固定する下地の部分に専用の「コーキングボンド」を塗布していきます。

このコーキングボンドの強力な接着力を利用して、新しい屋根瓦を一枚一枚、隙間にしっかりと差し込み、圧着させて固定します。

応急処置で対応していたすべての瓦を、この確実な方法で新品の瓦へと交換していきます。

屋根の棟瓦が廃盤でも安心。最適な「近似瓦」で交換修理します

屋根の修理、特に棟瓦(むねがわら)の交換を行う際、お客様のお住まいと同じ瓦が「廃盤」になっていて手に入らない、というケースは少なくありません。

今回の強風被害で修理が必要となった棟冠瓦も、残念ながら全く同じ形状・同じ色の製品は製造が終了していました。

弊社では、そのような場合、必ずお見積もりの段階でお客様に現状を正直にお伝えしています。

そして「現在手に入る中で、最も違和感のない瓦」をご提案します。

今回も、お客様にご了承をいただいた上で、元々の色に近い「緑系」で、形状もできるだけ似た棟冠瓦を製造メーカーに発注していました。

その新しい棟瓦が納品されましたので、いよいよ本工事です。

応急処置で仮設置していた在庫の瓦を丁寧に取り外し、お取り寄せした新しい棟冠瓦へと交換作業を進めていきます。

全く同じものでなくても、専門家の目で最適な瓦を選定し、ご納得いただける仕上がりを目指します。

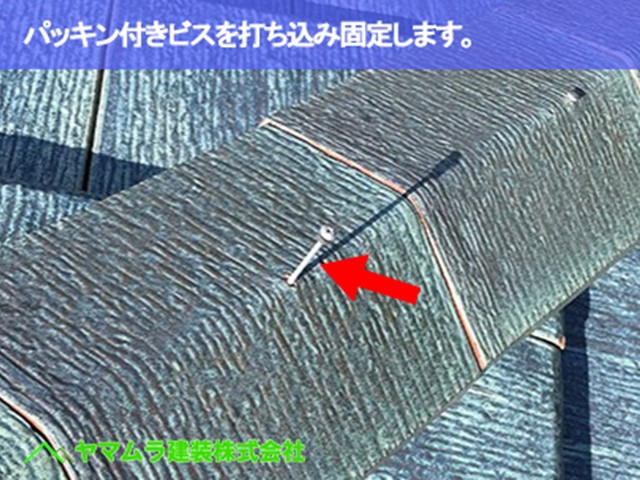

棟瓦の固定は「ビス釘」が常識!台風に負けない屋根修理のポイント

新しい棟冠瓦(むねかんむりがわら)の取り付けが完了したら、最後は最も重要な「固定作業」です。

「また次の台風で飛んでしまったら…」とご不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。

弊社では、将来の強風でも簡単に飛ばないよう、固定方法にもこだわっています。

使用するのは「長めのパッキン付きビス釘」です。

従来の工事で多かった「固定釘」は、ハンマーで真っ直ぐ打ち込むだけでした。

そのため、経年劣化で浮きやすく、抜けやすいという弱点がありました。

一方「ビス釘」は、電動ドリルを使い、ネジのように回転させながら下地の木材に「ねじ込んで」いきます。

ネジ山が木材にガッチリと食い込むため、従来の釘とは比較にならないほど強い固定力を発揮します。

この「ビス釘」を使って強固に固定する工法は、現在では屋根修理の主流となっています。

一度修理した箇所が再び被害に遭わないよう、弊社ではこうした強風対策に優れた確実な工法を採用し、お客様に長く続く安心をお届けしています。

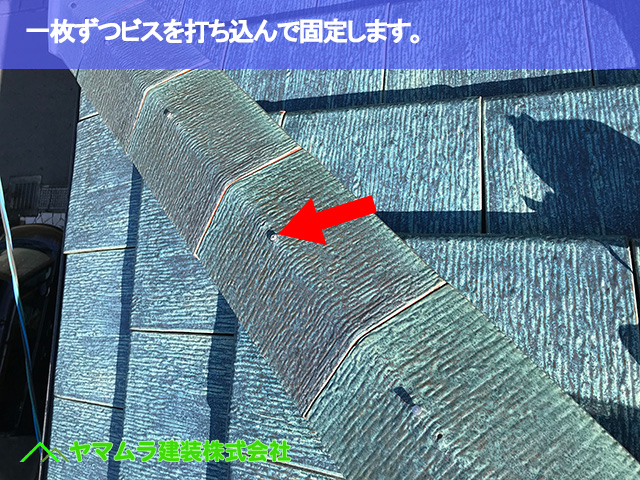

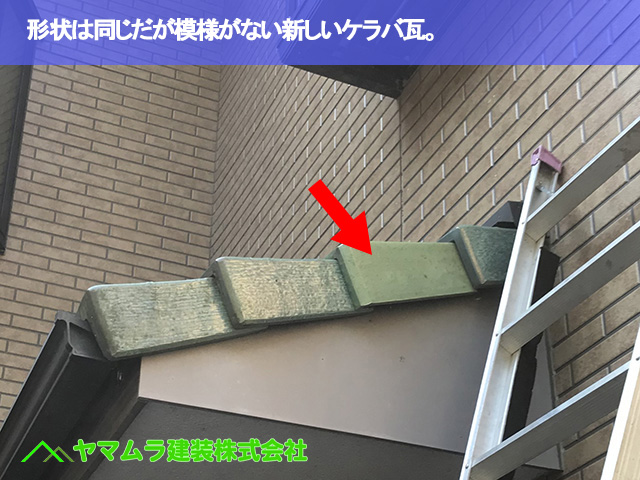

【屋根修理 完工】1階ケラバ袖瓦もビス釘固定で万全!お客様に作業完了のご報告

いよいよ最後の工程、一階の屋根の端にある「ケラバ袖瓦(そでがわら)」の交換作業です。

雨漏りを防ぐために仮設置していた弊社の在庫瓦を丁寧に取り外し、新しくお取り寄せした正規の瓦へと差し替えます。

こちらのケラバ袖瓦も、二階の棟瓦(むねがわら)と同様に、残念ながら全く同じものは廃盤となっていました。

そのため、事前にお客様にご了承をいただいていた、緑系の同系色で模様のないタイプの瓦を使用させていただきました。

もちろん固定方法も万全です。二階の棟瓦と同じように「パッキン付きビス釘」をしっかりと打ち込み、強風でも安心な状態に強固に固定しました。

これにて、今回の強風被害に関するすべての修理作業が完了です。

作業後、お客様には私たちが作業中に撮影したスマートフォンの写真をお見せしながら、修理内容をご説明いたしました。

「破損箇所が元通りになって、瓦の落下や雨漏りの心配がなくなり、本当にホッとしました」と、大変喜んでいただくことができ、私たちも嬉しく思います。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『常滑市【洋風瓦差し替え】強風被害!棟瓦が飛んで放置は危険!雨漏りする前に点検・修理を!瓦が飛ぶ原因「釘浮き」とは?』