【名古屋市緑区】再発の原因となる谷樋や大棟を屋根点検で特定!瓦を外し防水紙からやり直す確実な施工【谷鈑金交換】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市緑区の倉庫で雨漏りが再発!谷樋交換と大棟修繕で見えない下地まで徹底的に直す「誠実な施工」

名古屋市緑区にお住まいの方で、「倉庫の天井裏から雨漏りがしている」とお困りではありませんか?

先日ご相談をいただいた現場では、過去に修理した形跡があるものの、残念ながら不十分な処置によって雨漏りが再発してしまっていました。

雨漏りは、その場しのぎの応急処置では建物の寿命を縮めてしまいます。

今回の原因は、屋根の急所である「谷樋(たにとい)」の劣化と「大棟(おおむね)」の不具合でした。

一見遠回りに見える「瓦を外し、大棟を解体して下地から直す」という工程が、なぜ再発を防ぐために不可欠なのか。

現場で瓦一枚一枚と向き合う職人の視点から、確実な修理のポイントを分かりやすくお伝えします。

「倉庫の天井裏から雨漏りがしている」お客様のお悩みで。

名古屋市緑区にお住まいの方で、雨漏りでお悩みではありませんか?

先日、「倉庫の天井裏から雨漏りがしている」と、緑区のお客様からご相談をいただきました。

現地を拝見したところ、以前に修理をされた痕跡がありましたが、残念ながら不十分な工事が原因で雨漏りが再発している状態でした。

雨漏りは、その場しのぎの応急処置では根本的な解決にはなりません。

今回の雨漏りの原因は、屋根の谷間にある**谷樋(たにどい)の劣化と、屋根のてっぺんにある大棟(おおむね)**の不具合でした。

谷樋は、屋根に降った雨水が集中して流れる場所のため、特に劣化しやすい箇所です。

私たちは、同じ雨漏りを繰り返さないよう、根本的な解決を目指して工事をご提案しました。

工事では、まず古い谷樋を撤去し、耐久性の高い新しい谷樋に交換します。

また、劣化していた大棟も丁寧に解体し、下地からしっかりと修繕を行いました。

お客様には、「これで安心して倉庫を使えるようになります」と大変喜んでいただけました。

雨漏りは、放置すると建物の寿命を縮めてしまう可能性があります。

もし、ご自宅で雨漏りの兆候を見つけたら、早めに専門家にご相談ください。

私たちはお客様の大切なお住まいを守るため、丁寧な診断と確実な施工をお約束します。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

目次

過去の杜撰な工事が原因で雨漏りが再発し谷樋の交換と大棟の修繕を丁寧に行った

名古屋市緑区のお客様より、倉庫代わりに使っていた部屋の天井裏からの雨漏り修理のご依頼をいただきました。

過去に同じ場所の谷樋を修理した形跡がありましたが、簡易的な修理だったため、再び雨漏りが発生してしまったようです。

今回は、谷樋の交換と大棟の修繕をご提案し、工事をさせていただくことになりました。

屋根の谷樋に黒いベタベタ…それ、もしかして逆効果かも!?

古い谷樋によく見られるコールタール補修の真実

屋根点検をしていると、たまに見かけるのが古い谷樋に黒いコールタールが塗られているケースです。

「これで防水バッチリ!」と思われがちですが、実はこれ、ほとんど意味がないんです。

それどころか、谷樋の金属とコールタールって相性が悪いんですよね。

時間が経つと剥がれてきたり、ひび割れてきたり…。

かえって雨漏りの原因になることもあるんです。

しかも、コールタールを塗る時に垂れてしまった塗料が、屋根瓦にこびりついて、見た目も悪くなってしまいます。

せっかくの綺麗な屋根が台無しですよね。

つまり、古い谷樋へのコールタール補修は、良いことが一つもないと言っても過言ではありません。

「昔はこれが当たり前だったから…」とそのままにせず、専門家に相談して、適切な修理方法を選びましょう。

格安修理が雨漏り再発を招く?谷樋(たにとい)修理で妥協してはいけない理由

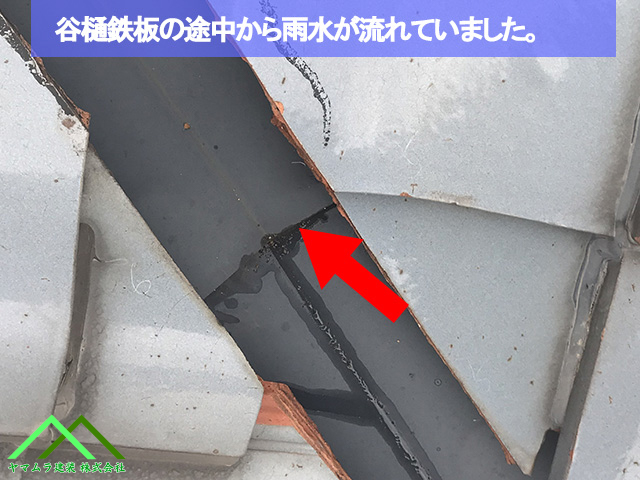

雨漏りの原因となっていた谷樋(たにとい)を確認すると、過去に修理を試みた跡がありました。

しかし、その手法には大きな懸念点がありました。

以前の修理では、本来外すべき大棟(おおむね)の瓦を動かさず、古い銅板を切って新しいものを差し込む「差し込み工法」が採られていたのです。

この方法は、手間が省ける分、工事費用を安く抑えることができます。

しかし、これでは根本的な解決にはなりません。

例えるなら、虫歯を根本から治療せずに上から詰め物をするようなものです。

一時的に凌ぐことはできても、接合部の隙間から再び水が浸入し、このお宅でも10年経たずに雨漏りが再発してしまいました。

私たちは、大切なお住まいを預かる立場として、目先の安さよりも「長く安心して過ごせること」を最優先に考えます。

今回は手間を惜しまず、一度大棟を丁寧に解体し、古い谷樋を完全に撤去してから、新しい素材を正しく施工し直します。

一見遠回りに見えるかもしれませんが、これこそが雨漏りを再発させないための、最も確実な修繕方法です。

現場の状況を一つひとつ紐解き、嘘のない誠実な工事をお届けすることをお約束いたします。

雨漏りを根本から止めるために。谷樋交換で欠かせない『大棟の解体』という重要な工程

古くなった谷樋(たにとい)を新しいものへと交換する際、最初に行う大切な工程が、作業の妨げとなる箇所の撤去です。

その筆頭が、谷樋の上に高く積み上げられた大棟(おおむね)という瓦の部分です。

特に昔ながらの工法で建てられたお住まいでは、この大棟が立派に積まれていることが多く、そのままでは古い板金を剥がすことすら叶いません。

実は、この高く積まれた大棟そのものが雨水の流れを遮り、結果として雨漏りの原因を引き起こしているケースも少なくありません。

雨水の通り道をスムーズに整え、二度と漏水させない状態を作るためには、大棟を一度解体し、基礎からやり直す必要があります。

「瓦を外すなんて大掛かりで心配」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞご安心ください。

現場を知り尽くした熟練の職人が、再利用する瓦を傷つけないよう、一番上の棟瓦から一枚ずつ手作業で丁寧に解体を進めていきます。

手間を惜しまず、見えない部分まで正しい手順で施工すること。

それが、大切なお住まいを雨から守り、長く維持するための唯一の近道だと私たちは考えています。

谷板金周辺の瓦などを取り外します

古い谷樋を撤去するためには、谷樋に重なっている周りの瓦も一旦取り外す必要があります。

なぜなら、瓦が邪魔をして、古い谷樋をそのまま引き抜くことができないからなんです。

例えるなら、パズルのピースを入れ替える時に、周りのピースを少し動かすようなもの。

古い谷樋を撤去するためには、周りの瓦たちにちょっとだけ我慢してもらう必要があります。

瓦を外すと、瓦と谷樋が土でくっついていることがあります。

この土も綺麗に取り除いて、土嚢袋にまとめて処分します。

そして、取り外した瓦は、新しい谷樋を取り付けた後にまた使うので、割れないように丁寧に屋根の上に置いておきます。

「瓦を割っちゃったりしないの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。

熟練の職人が、瓦の種類や状態に合わせて、慎重に作業を進めていきます。

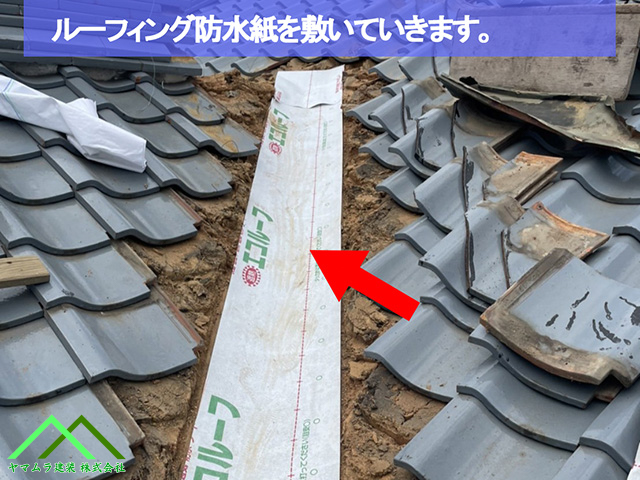

屋根を守る最後の砦。谷樋交換時に欠かせない『防水紙(ルーフィング)』の二重の備え

新しい谷樋(たにとい)を設置する前に、私たちが決して欠かさない大切な工程があります。

それは、屋根の下地となる防水紙(ルーフィング)を丁寧に敷き込む作業です。

「金属の板を新しくするのに、なぜ下に紙を敷くの?」と不思議に思われるかもしれません。

これは、万が一谷樋の隙間から雨水が浸入したとしても、建物の内部まで届かせないための「二重の対策」です。

例えるなら、激しい雨の中で傘をさすだけでなく、万全を期してレインコートも着込んでおくようなもの。

この備えがあることで、雨漏りのリスクを最小限に抑えることが可能になります。

この防水紙は、入り込んだ雨水を屋根裏へ漏らさず、軒先へとスムーズに受け流す役割を担います。

いわば、お住まいを雨から守る「最後の砦」です。

新しい板金を取り付けてしまえば見えなくなる部分ですが、この下地処理こそが、修理後の安心を長持ちさせる鍵となります。

私たちは、見えない場所こそ手間を惜しまず、現場の経験に基づいた確実な施工をお届けします。

大切なお住まいの寿命を延ばすために、細部まで妥協のない雨漏り対策をお約束いたします。

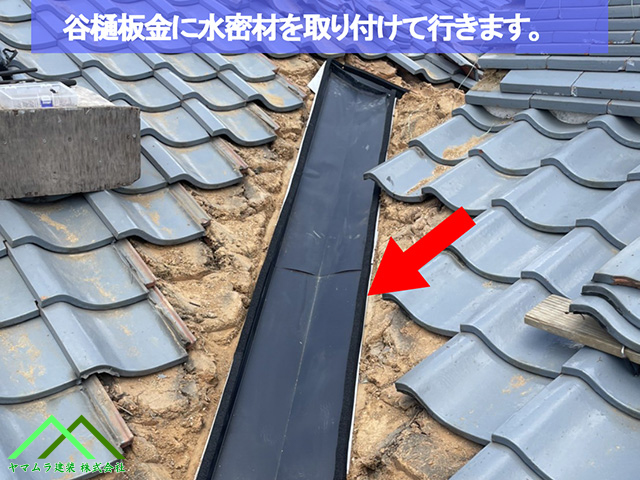

新しい谷樋鉄板をルーフィング防水紙の上に取り付けます

古い谷樋を撤去し、防水紙も敷き終わったらいよいよ新しい谷樋の取り付けです。

今回使用するのは、サビに強く耐久性の高い「ガルバリウム鋼板」でできた谷樋です。

「ただ取り付けるだけじゃないの?」と思われたかもしれません。

実は、雨水をしっかり排水するために、もう一つ工夫を凝らします。

それが、谷樋の側面に取り付ける「水密材」というスポンジ状の部材です。

これは、雨水が谷樋の横から溢れ出てしまうのを防ぐためのもの。

例えるなら、お弁当箱の蓋についているパッキンのような役割です。

この水密材を取り付けることで、雨水はしっかりと谷樋の中を流れ、スムーズに排水されるようになります。

新しい谷樋と水密材、この二つの組み合わせによって、雨漏りの心配をグッと減らすことができるんです。

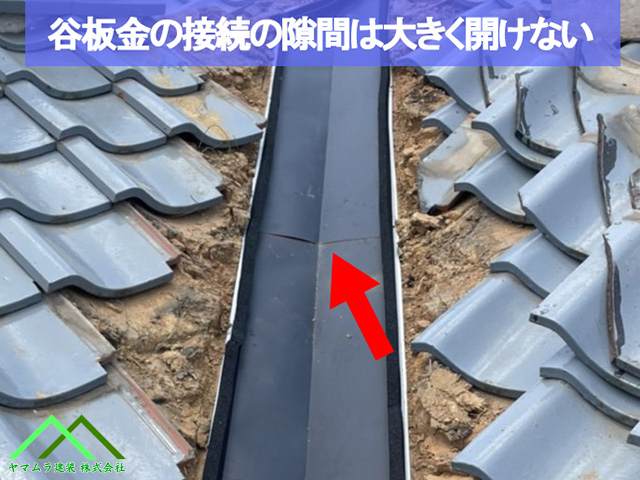

谷樋の継ぎ目から水は漏れない?雨漏り再発を防ぐ『板金の重ね』と職人の手技

新しい谷樋(たにとい)は、運搬や屋根上での正確な加工を行うため、一本あたり1.8メートルほどの長さに分けられています。

これを屋根の長さに合わせて、数枚の板金を繋ぎ合わせながら設置していきます。

ここで多くの方が心配されるのが、「繋ぎ目から雨漏りしないのか」という点ではないでしょうか。

その不安を解消するために、私たちは板金同士を深く重ね合わせることで、水の侵入を物理的に防ぐ工夫を凝らしています。

例えるなら、緻密なプラモデルのパーツを組み上げるように、一つひとつの板を隙間なく、かつ雨水が淀みなく流れる順序で正確に配置していきます。

屋根の上という足場の不安定な現場ではありますが、長年の経験を持つ熟練の職人が、五感を研ぎ澄ませて作業にあたります。

単に並べるだけでなく、ミリ単位で調整を行いながら、水の流れをコントロールしていくのです。

一箇所でも妥協すれば、そこが将来の雨漏りの火種となります。

だからこそ、私たちは安全を最優先に確保しつつ、見えない重なり部分にまで誠実な施工を徹底しています。

長く安心して暮らせる屋根を作るための、現場のこだわりです。

雨漏りの特等席?屋根の弱点『八谷(はちや)』を職人の手技で鉄壁の防水に

屋根の形状によっては、左右から流れてきた雨水が一点に集中する場所があります。

漢数字の「八」のような形をしたこの部位は「八谷(はちや)」と呼ばれ、屋根の中でも最も雨漏りが起きやすい要注意ポイントです。

大量の水が激しくぶつかり合う場所だからこそ、新しい谷樋(たにとい)を設置する際には、極めて精密な加工が求められます。

具体的には、左右から伸びる板金同士が隙間なく重なり合うよう、特殊な工具を用いて現場でミリ単位の切断と折り曲げを繰り返します。

例えるなら、複雑なパズルのピースを、寸分の狂いもなくその場で作り上げていくような作業です。

わずかな隙間も許されないこの工程は、まさに熟練の職人による経験と勘が試される場面。

私たちは、長年の現場経験で培った技術を注ぎ込み、雨水が淀みなく流れる完璧な接合部を作り上げます。

「見えない場所だからこそ、どこよりも丁寧に」。

この想いを胸に、時間はかかっても細部まで妥協しない施工を徹底しています。

お住まいの急所とも言える八谷をしっかりと守り抜くことが、長期間の安心へと繋がります。

FAQ(よくある質問)

Q1:昔の修理で塗られたコールタールは剥がした方がいいですか?

A1:無理に剥がすと金属を傷めることがありますが、コールタール自体に防水の持続力はありません。

根本解決のためには、古い谷樋自体を新しいものへ交換することをおすすめします。

Q2:なぜ修理なのに瓦を外したり大棟を解体したりするのですか?

A2:板金を隙間なく正しく敷き詰めるためには、上に載っている瓦が邪魔になるからです。

手間はかかりますが、これが再発させないための唯一の近道です。

Q3:新しい谷樋にはどのような素材を使いますか?

A3:サビに強く、非常に耐久性の高い「ガルバリウム鋼板」を使用します。

さらに接続部に水密材を使用することで、お弁当箱のパッキンのように水の溢れを防ぎます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓