名古屋市緑区【いぶし瓦葺き替え】雨水が浸入して対策で雨漏り解消!山車殿和瓦屋根リフォーム工事の完了!細部まで解説

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

胸などを積み上げ作業が完了しました!

名古屋市緑区の神社で進めていた山車殿の屋根リフォーム工事が、ついに完了しました。

雨漏りにお悩みだった依頼主様からのご依頼で始まった今回の工事。

新しい和瓦への葺き替えが終わり、最後の仕上げの工程をご紹介します。

細部までこだわった丁寧な仕上げ

瓦を葺き終えた後は、屋根全体の最終チェックと清掃を行います。

瓦がしっかりと固定されているか、雨水がスムーズに流れるように瓦の重なりが適切か、隅々まで確認する大切な工程です。

特にこだわったのが「雀口(すずめぐち)」の対策です。

雀口とは、屋根の一番下の瓦と瓦の間にある隙間のことで、ここに鳥が巣を作ってしまうことがあります。

今回は専用の部材を使って、この雀口を塞ぎました。

これにより、鳥の糞による汚れや、巣作りによる瓦のズレを防ぐことができます。

安心の屋根リフォームで快適な暮らしを

美しい和瓦の屋根が完成し、山車殿の歴史と風格がさらに引き立ちました。

これで雨漏りの心配もなくなり、建物を長く安全に保つことができます。

「家の屋根から雨漏りが…」「瓦がずれている気がする」など、屋根のお悩みはありませんか?

私たちは、お客様の大切な建物を守るために、細部までこだわった丁寧な施工を心がけています。

屋根に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市緑区 山車殿の瓦屋根リフォーム!棟瓦で棟作業と鬼瓦で耐震性施工!それぞれで針金線を緊結していきます』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市緑区 築年数による和瓦の限界か?劣化した山車殿の屋根から雨漏り!屋根全面を点検調査』

目次

瓦の固定、防水処理、雨水対策、雀口処理、清掃、足場解体までを紹介

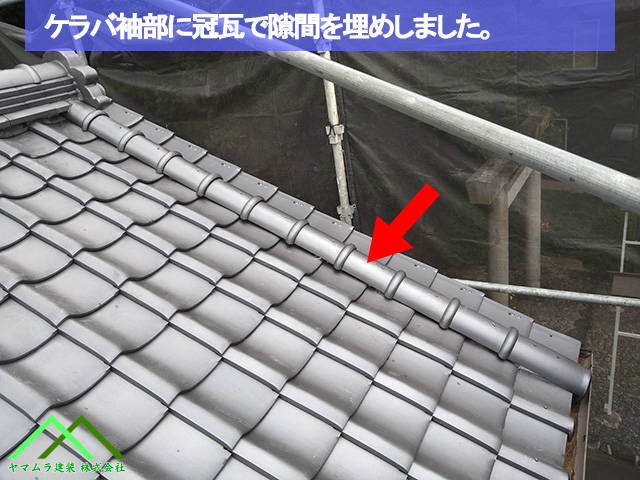

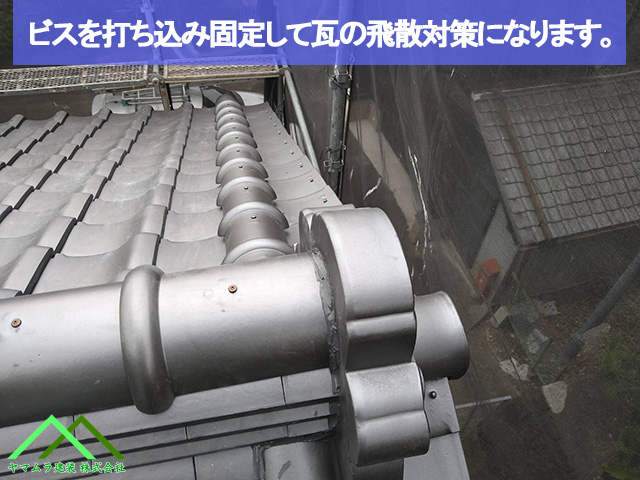

切妻屋根での端部にある、ケラバ袖部に使われる専用瓦・ケラバ袖瓦(ケラバ瓦)、両サイドの丸い飾り瓦、屋根の頂点部分の棟瓦。

これらの瓦をしっかり固定するために、専用のビス釘で丁寧に打ち込んでいきます。

このビス釘にはパッキンが付いているので、雨水の侵入も防いでくれるんです。

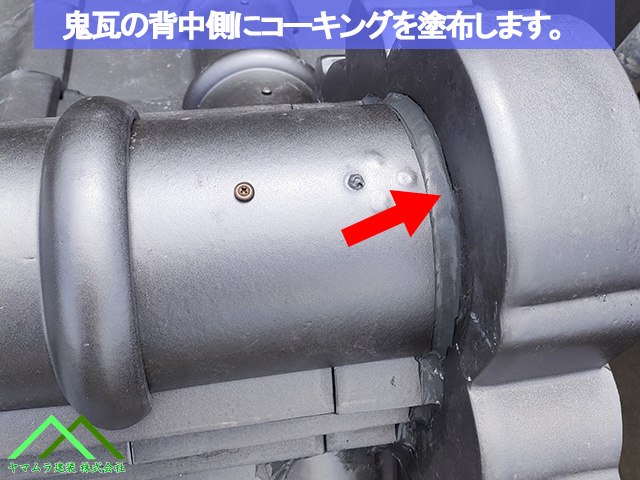

屋根の頂点にある鬼瓦と、棟瓦を積み上げた棟。

この二つの部分が接するところには、どうしても隙間ができやすいんです。

そこから雨水が入らないように、コーキングボンドという防水材を丁寧に塗って埋めていきます。

ちなみに、この部分、実は漆喰(しっくい)で埋める方法でも大丈夫なんですよ。

軒先部分の面戸材などの施工

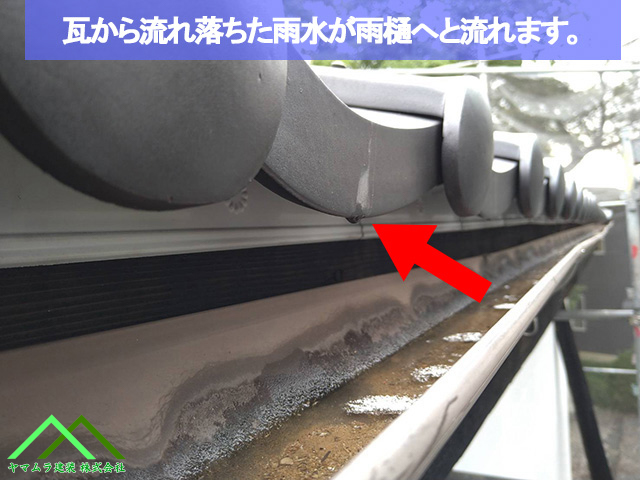

屋根の先端、軒先瓦から雨樋への雨水の流れ方についてお話しします。

注目していただきたいのは、軒先専用の瓦です。

この瓦の先端には、雨水を雨樋にスムーズに流すための工夫がされているんです。

それが、先端の少し垂れ下がった部分。

この垂れがあるおかげで、雨水が雨樋にまっすぐ落ちてくれるんですね。

屋根の先端、軒先瓦の裏側には、屋根の形によってはどうしても隙間ができてしまうことがあります。

この隙間、実は『雀口(すずめぐち)』という名前が付いているんです。

そのままにしておくと、鳥が巣を作ったり、雨水が入り込んだりする原因になるので、専用の『軒先面戸材』という材料を使って、しっかりと塞いでいきます。

ちなみに、新築や雨樋の交換工事の際には、この雀口に漆喰(しっくい)を塗って塞ぐことも多いんですよ。

今回は、雨樋の交換はしないため、漆喰を塗るための十分なスペースがありませんでした。

そのため、専用の軒先面戸材を使わせていただきました。

さて、先ほどからお話している『雀口(すずめぐち)』。

専用の軒先面戸材で、ビスを使ってしっかりと塞いでいきます。

そもそも、この『雀口』とは何かと言いますと…。

屋根の先端、軒先瓦を取り付ける際にできる、瓦の裏側の小さな隙間のことなんです。

この隙間、たとえ小さくても、雀にとっては格好の住処。

そこから屋根裏に侵入して巣を作ってしまうことがあるため、このような名前が付けられました。

そのため、既存の屋根で軒先の漆喰が剥がれていたりすると、そこから雀が侵入する可能性があります。

雀って、猫と同じで、頭が入る隙間さえあれば、体全体も入ってしまうんですよ。油断は禁物ですね。

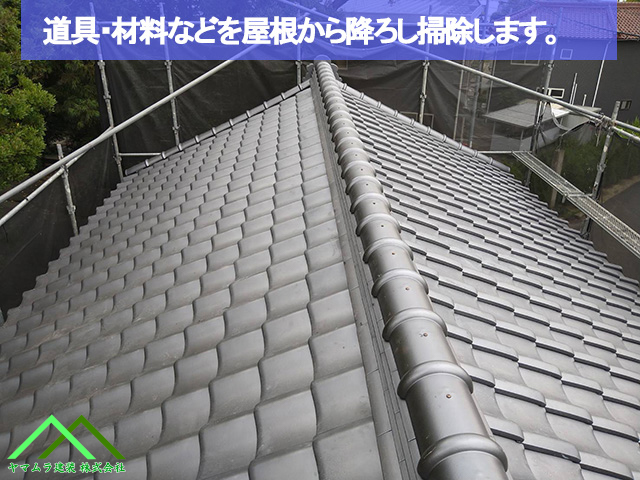

屋根面の掃除と足場を解体した後の全景

屋根の工事もいよいよ最終段階。

作業で使った道具や材料の余ったものを、屋根の上から丁寧に降ろしていきます。

全て降ろし終えたら、最後に屋根全体を葺き掃除を行い完了です!

工事のために設置していた足場を、丁寧に解体・撤去していきます。

これで、雨漏りの原因だった古い和風瓦から、新しい瓦への葺き替え工事が全て完了です!

お客様にも、見違えるように綺麗になった屋根を大変喜んでいただけました。

『次は、壁の工事もお願いしたいわ!』と、嬉しいお言葉もいただきました。

初動の点検調査から作業の完了までの流れを施工事例で読めますよ↓↓↓

『名古屋市緑区 雨漏り対策、仮設足場を設置して瓦葺き替え工事!築年数経過して雨漏りした山車殿の屋根リフォーム!』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市緑区 神社の敷地内で山車殿から雨漏り!瓦の葺き替え工事とした屋根リフォームでお客様の声を!』

ヤマムラ建装 株式会社では

コラムブログも書いています

悪徳・悪質訪販業者やリフォーム会社について書いたコラム

『突然来訪する飛込み訪問業者や悪質訪問リフォーム業者などの無料点検詐欺への対策方法』

仮設足場や材料を道路に置いておくための道路占有許可申請など-

『仮設足場や材料などが敷地外の道路などに出る時は必ず道路使用許可や道路占有許可をとりましょう』

少しだけ火災保険をかけることの必要性について書いています

『名古屋市南区にて台風ぐらいの強風で被害があった時の火災保険!和瓦の破損などの修理!』