名古屋市昭和区【和棟積み上げ】熟練の技術!技が光る!熨斗瓦などの棟瓦を使った屋根リフォームとしての棟葺き替え作業

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏り対策で棟瓦葺き替え工事を熟練の職人技による美しい仕上がり

大切な住まいを雨漏りから守るためには、屋根の定期的なメンテナンスが欠かせません。

特に、屋根のてっぺんにある**棟瓦(むねがわら)**は、雨風や紫外線に常にさらされているため、劣化しやすい箇所の一つです。

棟瓦の劣化を放置すると、瓦のズレや漆喰(しっくい)の剥がれから雨水が侵入し、やがては建物の構造まで傷めてしまうことがあります。

雨漏りを未然に防ぐためにも、定期的な点検と適切なメンテナンスが大切です。

今回は、名古屋市昭和区で行った棟瓦の葺き替え工事の様子をご紹介します。

葺き替え工事とは、古い棟瓦を一度すべて取り外し、下地から新しく作り直して、新しい瓦を積み直す作業のことです。

工事では、まず劣化した漆喰と瓦を撤去し、下地となる**南蛮漆喰(なんばんしっくい)**という防水性の高い素材を丁寧に塗り込んでいきます。

その後、瓦を一枚一枚、熟練の職人が積み上げていきます。

瓦と瓦の隙間を埋めるように、均一に漆喰を塗っていく作業は、見た目の美しさだけでなく、屋根の防水性能を左右する重要な工程です。

お客様には「新しい屋根になって、これで安心して過ごせます」と大変喜んでいただけました。

私たちの仕事は、ただ瓦を直すだけでなく、お客様の安心と快適な暮らしを守ることです。

屋根に関するご相談がありましたら、いつでもお気軽にお声がけください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市昭和区【和棟積み上げ】瓦屋根の棟から雨漏り?瓦屋根の雨漏り原因となる棟瓦の解体から修繕・安全対策に至るまで』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市昭和区【和棟積み上げ】屋根裏の雨音の原因とは?大棟からの経年劣化?目視による瓦屋根の雨漏りの点検調査の全貌』

熟練の技術が必要な和瓦屋根の棟瓦による積み上げ作業

和風瓦を使用した大棟の施工は、高度な技術と豊富な経験が求められる作業であり、一般的には屋根工事の経験が10年以上ある熟練の職人が担当します。

さらに、数多くの和風大棟の施工実績を持つ職人であっても、常に慎重な作業が求められる難易度の高い工事です。

残念ながら、時折、専門知識や経験が不足していると思われる施工による、状態の悪い和風大棟を見かけることがあります。

そのような場合、ほとんどのケースで雨漏りが発生している可能性が高いと考えられます。

屋根の棟の葺き替えリフォームなど、専門的な知識と技術が必要な工事は、経験豊富で確かな技術力を持つ地元の専門店に相談されることを強くお勧めいたします。

専門家による適切なアドバイスと施工により、お客様は安心して屋根の修繕工事を進めることができます。

棟部で使用する耐震補助金具の取り付け

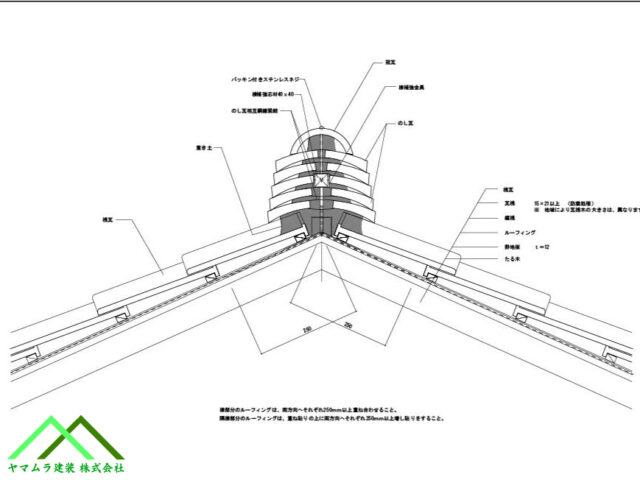

大棟部分の棟瓦を積み上げる前の重要な準備として、まずは大棟部分が正確に設置されるよう、建物の中心線となる棟芯を丁寧に測定し、その位置を特定していきます。

測定した棟芯には、『棟補強芯材』と呼ばれる屋根用部材を取り付けるための『強力棟金具』をしっかりと設置します。

そして、この棟補強芯材を確実に支えるための屋根部材を、正確な寸法で均等に取り付けていきます。

これらの工程を丁寧に行うことで、より強固で安全な棟が完成し、建物の耐震性や耐風性が大幅に向上します。

読者の皆様が、これからも安心してお住まいいただけるよう、私たちは一つ一つの作業を心を込めて、丁寧に工事を進めてまいります。

新しく材料として入荷した棟瓦を使って和瓦屋根の棟の積み上げ作業を行います

住宅のリフォームや修繕工事をご検討中の皆様へ、屋根工事において非常に重要な役割を果たす『棟補強芯材』の取り付け方法について、詳しくご紹介いたします。

まず、建物の構造にしっかりと固定された『強力棟金具』を設置した後、その上に大棟部分の中心となる『棟補強芯材』を丁寧に設置します。

次に、棟補強芯材の両端に新しい『熨斗瓦』を配置し、南蛮漆喰や屋根工事専用の『屋根土』を用いて、それぞれの瓦の高さを微調整しながらしっかりと接着していきます。

これらの作業を一つ一つ丁寧に行うことで、屋根全体の安定性を飛躍的に高めることができ、皆様に長期間安心して快適にお過ごしいただける、強固な屋根が完成いたします。

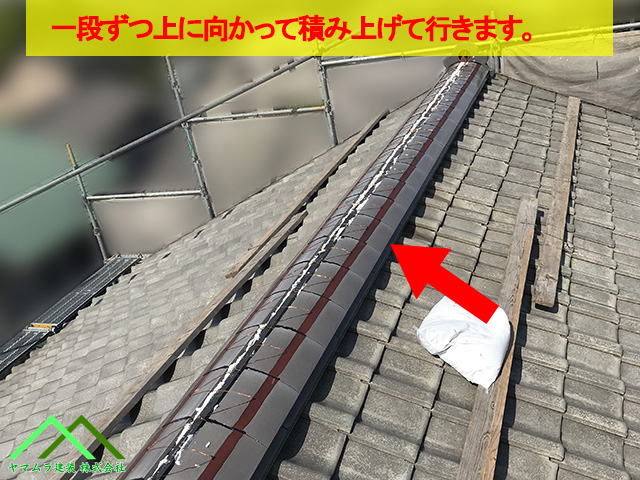

次に、南蛮漆喰を使用しながら、熨斗瓦を一段ずつ丁寧に積み上げていく工程についてご説明いたします。

写真でご覧いただくと、熨斗瓦が南蛮漆喰で接着されているように見えるかもしれませんが、実際には、大棟の断面図で確認できるように、熨斗瓦は一段ごとに微妙な角度をつけて積み上げられています。

この角度の調整には、厳密な寸法というものがなく、長年の経験を持つ熟練の職人のみが習得できる高度な技術が必要となります。

また、熨斗瓦をしっかりと固定するために使用する南蛮漆喰は、柔らかく練って使用する必要があります。

この柔らかさが、熨斗瓦を取り付ける際の力加減を難しくしており、ここでもまた、熟練の職人の技術と経験が重要となります。

経験豊富な職人にとっては、まさに感覚的な作業となりますが、長年の経験に裏打ちされた技術を持つ職人であれば、この作業もスムーズかつ確実に行うことができます。

自然災害で棟が転倒しないように針金線で縛る準備

南蛮漆喰を使用した棟の取り直し工事では、施工時に使用する接着用の南蛮漆喰がまだ柔らかいため、完全に固まるまでには数日から一週間ほどの自然乾燥期間が必要となります。

この乾燥期間中に注意が必要なのは、熨斗瓦が左右の外側へと押し出され、大棟の仕上がりが不均一になってしまう可能性があるということです。

この問題を回避し、美しい仕上がりを維持するためには、針金を用いて熨斗瓦が外側へ移動しないよう、しっかりと固定する作業が不可欠となります。

この工程は、住宅のリフォームや修繕工事をご検討されている皆様にとって、非常に重要なポイントとなりますので、工事を依頼する業者に事前に確認しておくことを強くお勧めいたします。

熨斗瓦(のしがわら)同士が重なり合う部分の隙間には、コーキングボンドなどを適切に塗布し、万が一雨水が浸入した場合でも、速やかに外部へと排出されるようにすることが極めて重要です。

この工程は、専門的な知識と技術が必要とされるため、一般の方が施工されると、適切な力加減での作業が難しく、結果として隙間から葺き土がはみ出してしまう可能性があります。

このような不適切な施工は、将来的な雨漏りの原因となる可能性も十分に考えられます。

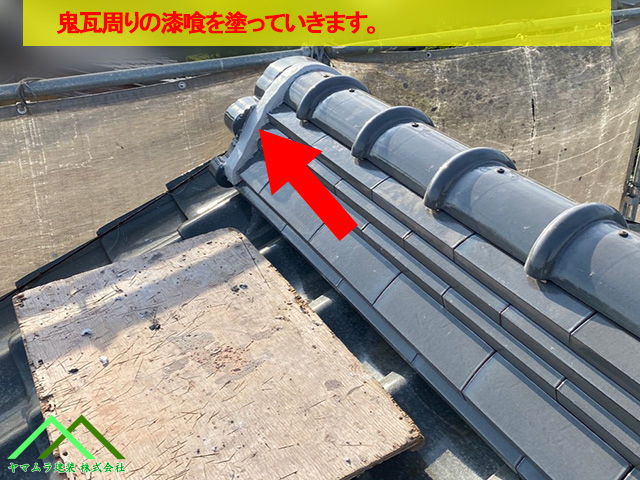

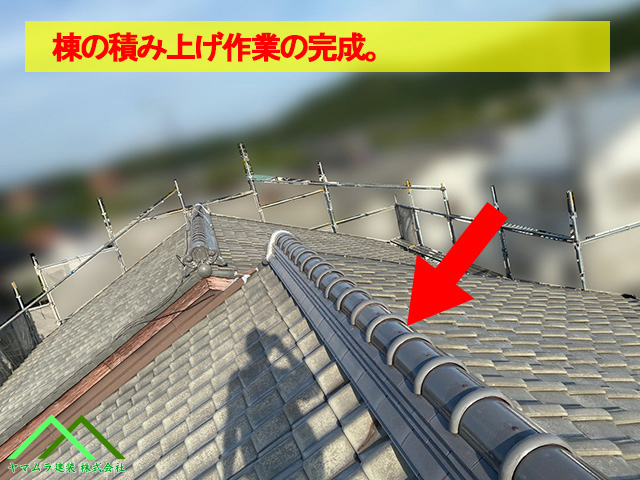

棟瓦の積み上げ作業完了後に鬼瓦周りの屋根漆喰を塗っていきます

次に、新しい熨斗瓦(のしがわら)を用いて、棟を一段ずつ丁寧に積み上げていきます。

棟の頂上部分には、冠棟瓦(かんむねがわら)と呼ばれる特別な瓦を使用し、一列に並べてしっかりと取り付けます。

そして最後に、鬼瓦と大棟部分との接合箇所に生じる隙間を、屋根漆喰を用いて丁寧に埋めていきます。

これらの工程を通じて、屋根のメンテナンスや修繕工事を行う際には、一つ一つの作業を丁寧に進めることがいかに重要であるかをご理解いただけるかと存じます。

屋根の耐久性や防水性を高め、皆様がこれからも安心して快適な暮らしを送るために、確実な作業を心がけてまいります。

棟違い部分には、雨水の浸入を防ぐための雨押さえ屋根板金が設置されています。

今回、こちらの屋根板金にわずかな隙間が見受けられましたので、雨水の浸入を防ぐためにコーキングボンドを丁寧に塗布し、隙間を埋める作業を行いました。

このような板金の隙間は、全ての建物で発生するものではありませんが、万が一、雨漏りの可能性がある隙間が見つかった場合には、コーキングボンドによる補修が必要です。

これらの作業を同時に行うことで、雨漏りのリスクを大幅に軽減することができます。

現在、屋根の修繕工事をお考えの皆様にとって、少しでも参考になる情報となれば幸いです。

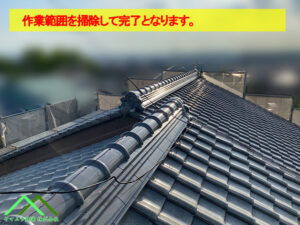

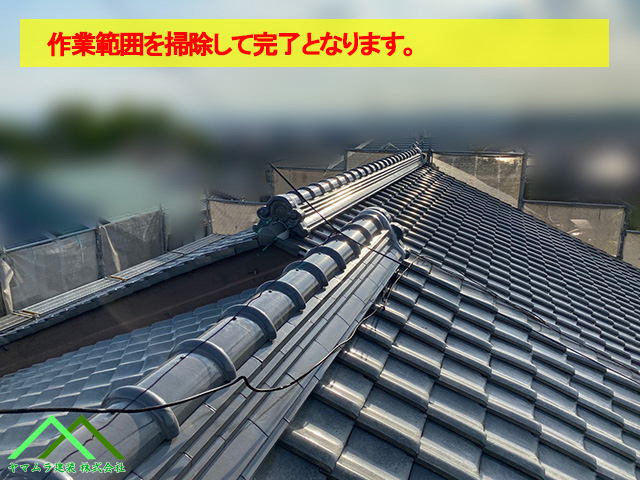

和瓦屋根の棟に新しい棟瓦を使った取り付け直しの作業の完了

弊社では、屋根工事後の清掃にも細心の注意を払い、お客様にご満足いただけるよう努めております。

以下に、和瓦の棟瓦を用いて積み上げられた大棟部分の葺き替えリフォーム工事の様子をご紹介いたします。

今回の屋根リフォーム工事では、和瓦の棟瓦が積み上げられている大棟部分を、熟練の職人が一つ一つ丁寧に扱い、確実な葺き替え作業を行いました。

作業終了後には、工事中に発生した瓦の破片や埃などを丁寧に清掃し、お客様に清潔で快適な状態でお引き渡しいたしました。

どうぞ、弊社の丁寧な施工と清掃の様子をご覧ください。

初動の点検調査から作業の完了までの流れを施工事例で読めますよ↓↓↓

『【和棟積み上げ】名古屋市昭和区 和瓦屋根の棟からの雨漏り調査から新たに大棟部の葺き替え作業まで!安心の屋根修繕』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【和棟積み上げ】名古屋市昭和区 雨漏り反応した和瓦棟!既存の棟を解体し新たに葺き直し完了後にお客様にアンケートのご協力!』

ヤマムラ建装 株式会社では

ご説明も含めたブログのリンク先

初回点検の無料診断と有料診断の違いの説明↓↓↓

『ヤマムラ建装での目視による建物点検で無料調査と有料調査の違いの説明』

見積もりから工事完了の請求書迄の一連の流れ

『弊社で建物のリフォーム工事などの依頼から契約書の取り交わしを経て工事完了までの一連の流れ』