常滑市【切妻屋根点検】一階屋根の片面だけコケだらけ?棟の漆喰剥がれと瓦の破損!軒天のシミを発見・原因特定の徹底!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

常滑市で雨漏り点検。一階屋根の汚れ・破損・軒天のシミを調査。

常滑市で雨漏りのご相談を受け、屋根点検を続けます。

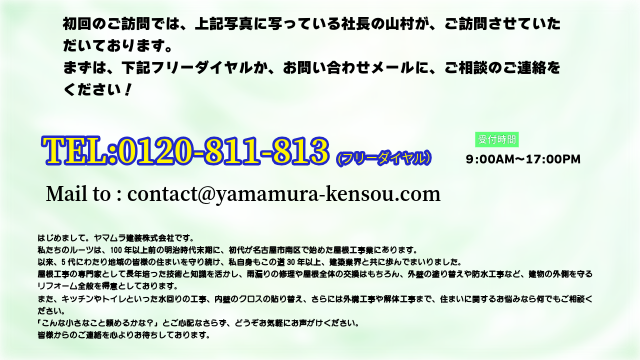

前回は二階の棟を調査しましたが、今回は「一階の屋根」を徹底的に点検。

二階へ上がる際、一階屋根も片面が黒っぽく汚れていることには気づいていました。

この汚れやコケが雨漏りの原因なのか。

棟の漆喰剥がれや瓦の破損、軒天のシミまで、雨漏りの根本原因を探る調査レポートです。

二階屋根の次は「一階屋根」を徹底点検!

常滑市のお客様より「雨漏りしている」とご相談をいただき、屋根点検を行っている現場レポートの続きです。

前回は、他社様によって修理された二階の屋根の頂点部分、「大棟(おおむね)」を中心に点検調査を行いました。

今回は、調査の対象を「一階の屋根」に移します。

こちらのお宅は、二階建てですが一階部分にも大きな屋根が設置されている構造です。

実は、二階の屋根へ上がるために一階の屋根から脚立を設置した際、一階の屋根瓦が全体的に煤(すす)のように黒っぽく汚れていることには気づいていました。

この汚れが、前回確認した二階の屋根の汚れと関連があるのか。

そして何より、雨漏りの本当の原因が、この一階部分に隠されていないか。

二階だけでなく、家全体の雨漏りリスクを把握するため、一階部分の屋根も隅々まで目視による点検調査を行っていきます。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『常滑市【切妻屋根点検】修理したはずが雨漏り再発!他社施工の屋根棟を点検!間違ったコーキング?固定ビスの締め過ぎが原因か?』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『常滑市【切妻屋根点検】天井のシミの原因は以前の修理箇所か?屋根の真っ黒な汚れか!天井裏から瓦の内部まで徹底調査』

目次

常滑市で屋根点検。なぜか片面だけコケだらけ?屋根の方角と汚れの関係

常滑市のお客様のお宅で、一階の屋根点検を続けます。

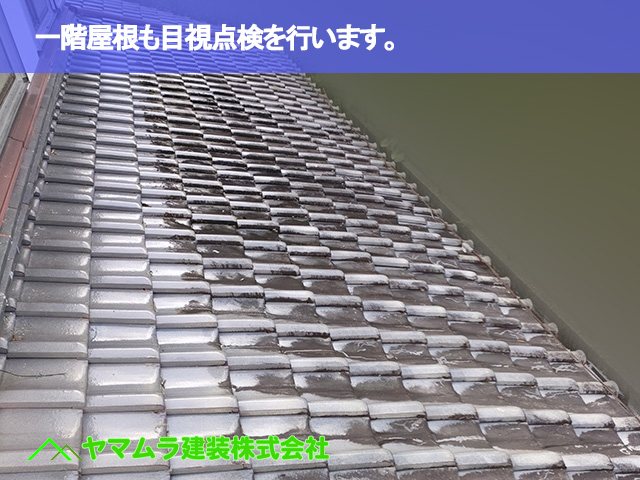

すると、二階の屋根で確認された現象と、全く同じことが起きていました。

二階の屋根と同じ方角にあたる一階の屋根面が、やはり全体的にコケのようなもので黒ずみ、こびり付いていたのです。

どうやらこちら側は、日照条件や風向きなどの影響で、汚れやコケが非常に発生しやすい環境になっているようです。

しかし、その反対側(別の方角)の屋根面に目を移すと、驚くほど汚れが付着していません。

同じ建物、同じ屋根材を使用していても、太陽の当たり方や湿気のこもりやすさといった「方角」による環境の違いが、屋根の劣化や汚れ具合にこれほど大きな差を生むという、典型的な例です。

この汚れが雨漏りにどう影響しているのか、さらに調査を進める必要があります。

屋根のコケは美観だけの問題?「日が当たらない場所」のコケが雨漏りを引き起こす理由

常滑市のお客様宅で、一階屋根の点検をさらに進めます。

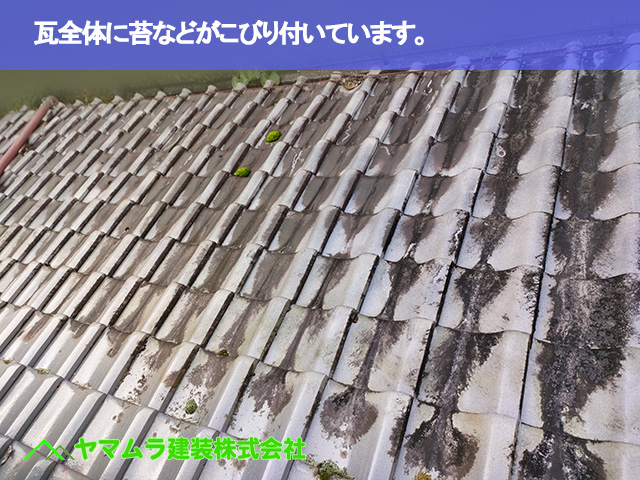

前回確認したコケの問題に加え、雨漏りの直接的な原因となりやすい「棟(むね)」の部分を詳細に調査しました。

すると、明らかに劣化が進んでいる箇所を発見しました。

まず、棟の隙間を埋めている「屋根漆喰(しっくい)」が剥がれていました。

具体的には、棟瓦の一番下と屋根瓦が接する「三日月(みかづき)」と呼ばれる隙間や、棟の端にある「鬼瓦(おにがわら)」との接合部分です。

漆喰は、こうした隙間から雨水が内部へ浸入するのを防ぐ「フタ」の役割をしています。

ここが剥がれると、雨水は抵抗なく棟の内部へ流れ込んでしまいます。

さらに、積み上げられた棟瓦自体も、場所によっては破損が酷い状態でした。

興味深いことに、この棟瓦の破損も、前回のコケや汚れと同様に「片方の屋根面」だけで顕著に見られました。

反対側の屋根面の棟瓦は、そこまで深刻な破損はありませんでした。

日当たりや風雨の影響が、特定の面の劣化を集中して加速させているようです。

この漆喰の剥がれと瓦の破損が、今回の雨漏りの原因である可能性が非常に高まってきました。

棟の「漆喰剥がれ」と「瓦の破損」を発見。雨漏りの原因特定へ【常滑市】

常滑市のお客様宅で、一階屋根の点検をさらに進めます。

前回確認したコケの問題に加え、雨漏りの直接的な原因となりやすい「棟(むね)」の部分を詳細に調査しました。

すると、明らかに劣化が進んでいる箇所を発見しました。

まず、棟の隙間を埋めている「屋根漆喰(しっくい)」が剥がれていました。

具体的には、棟瓦の一番下と屋根瓦が接する「三日月(みかづき)」と呼ばれる隙間や、棟の端にある「鬼瓦(おにがわら)」との接合部分です。

漆喰は、こうした隙間から雨水が内部へ浸入するのを防ぐ「フタ」の役割をしています。

ここが剥がれると、雨水は抵抗なく棟の内部へ流れ込んでしまいます。

さらに、積み上げられた棟瓦自体も、場所によっては破損が酷い状態でした。

興味深いことに、この棟瓦の破損も、前回のコケや汚れと同様に「片方の屋根面」だけで顕著に見られました。

反対側の屋根面の棟瓦は、そこまで深刻な破損はありませんでした。

日当たりや風雨の影響が、特定の面の劣化を集中して加速させているようです。

この漆喰の剥がれと瓦の破損が、今回の雨漏りの原因である可能性が非常に高まってきました。

築30年以上の和瓦は要注意!屋根の端の「錆びた鉄棒」が瓦落下の原因に。

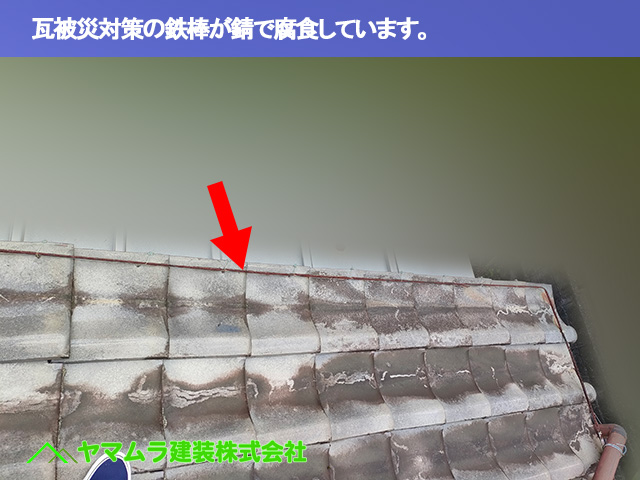

屋根点検の際、私たちは瓦の割れや棟(むね)だけでなく、「屋根の端」の部分も入念にチェックします。

具体的には、屋根の先端にあたる「軒先瓦(のきさきがわら)」や、側面にあたる「ケラバ袖瓦(そでがわら)」です。

特に1990年代前半(平成初期)より前に建てられたお宅では、これらの瓦を固定するために、屋根の端に沿って「鉄棒」が取り付けられているケースが多く見られます。

この鉄棒が、今回の点検でも確認されたように、経年劣化で「腐食」し「錆びて」いると非常に危険です。

なぜなら、当時はその鉄棒と瓦を「針金」で縛って固定(緊結)していたからです。

鉄棒が錆びると、その錆が針金にも移り、やがて針金が錆の腐食によって切断されてしまいます。

固定を失った軒先瓦やケラバ瓦は、地震や強風で簡単にズレたり、最悪の場合は落下したりする危険性があります。

もしご自宅が築30年以上経過している場合、見えない部分でこのようなリスクが進行しているかもしれません。

早めに点検し、腐食する鉄棒を撤去して、ステンレス製のビス(釘)で瓦を一枚一枚しっかり固定し直す修繕工事を行うことを強くお勧めします。

雨漏りは屋根裏だけじゃない?軒天のシミを発見。常滑市での屋根点検と修理のご提案

常滑市のお客様のお宅で続けてきた雨漏り調査の、ご報告のまとめです。

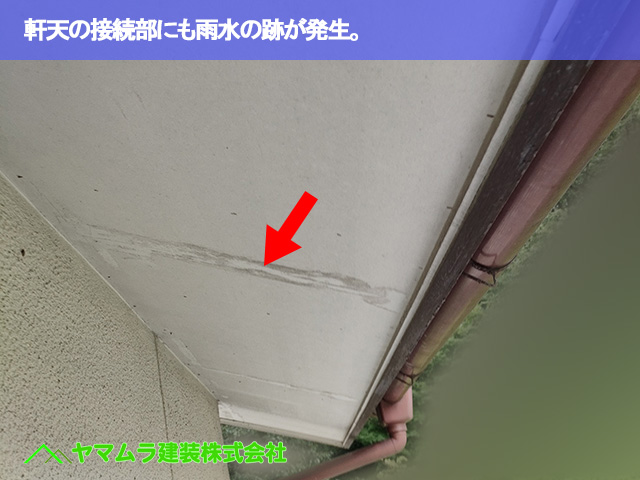

一階と二階の屋根全体の点検を終え、最後に屋根の裏側にあたる「軒天(のきてん)」部分を確認しました。

すると、二階の軒天材の接続部分にも、雨染みのような痕が発見されました。

この場所は、一番初めにお客様が雨漏りを発見された、室内の天井板のシミがあったお部屋のすぐ近く(真上付近)になります。

このことから、浸入した雨水が屋根裏を伝い、室内にシミを作っただけでなく、建物の外側、屋根の先端部分である軒天にまで流れ出て、接続部分に雨染みとして浮き出てきたのではないかと推測されます。

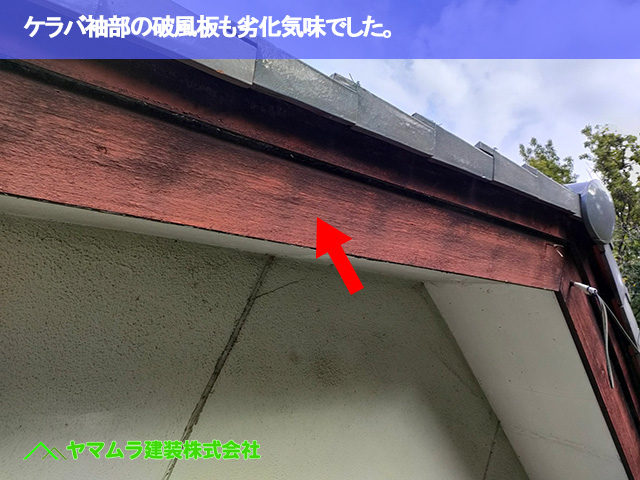

また、屋根の側面にある「破風板(はふいた)」も劣化が見られました。

このまま放置すると腐食が始まってしまうため、塗装による塗り替えリフォームなども有効です。

全ての目視点検を終え、屋根から降りてお客様に撮影した写真をお見せしながら、点検内容を詳しくご説明させていただきました。

屋根瓦の全体的な劣化具合や、汚れ・コケの状態などを考慮し、根本的な解決となる「葺き替え工事」や、表面の汚れをきれいにする「屋根の清掃作業」など、いくつかのプランをご提案。

ご提案した内容に基づき、複数パターンのお見積書を作成し、お客様にお渡しいたしました。