writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

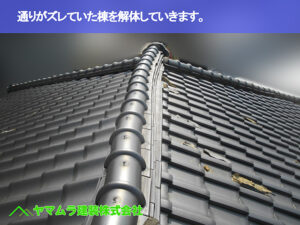

東浦町の棟瓦ズレを根本解決!強力な金具固定と正しい施工で、地震や台風に負けない強固な土台を造る

「お宅の屋根、ズレていますよ」…

突然の訪問に不安を感じた東浦町のお客様。

現地調査の結果、棟全体の歪みが判明し、この度「一本葺き」による葺き替え工事をお任せいただきました。

これまでの解体作業では、瓦を支える土台の固定不足など、横ズレを招いた意外な原因も見えてきました。

本日は、将来の安心を左右する「基礎作り」の様子をお届けします。

水糸を使った正確な位置出しや、専用の強力な金具を用いた固定など、完成すれば見えなくなる場所だからこそ、一切の妥協を許さない熟練の手仕事をご紹介します。

大切なお住まいを長く守るための工夫をぜひご覧ください。

東浦町で棟の葺き替え工事開始!「一本葺き」の強固な土台作り

東浦町にて、「通りすがりの業者に『屋根がズレている』と指摘された」とご不安になっていたお客様から、正式に修理工事のご依頼をいただきました。

以前の点検で、屋根の「棟(むね)」全体がズレていることが分かっていました。

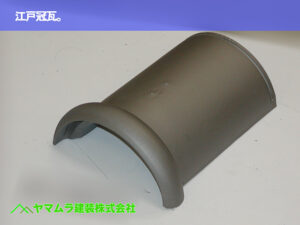

お客様とご相談した結果、古い棟はすべて解体し、新しく「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」という瓦を使ってスッキリと仕上げる「一本葺き」という工法で作り直すことになりました。

これまでの解体作業で、以前の工事では土台の固定が甘いなどの問題があったことが判明しています。

そこで、新しい棟では二度とそうした問題が起きないよう、ガッチリとした強固な土台作りから始めます。

今回は、新しい棟を葺くために一番大事な「下準備」の工程、つまり棟を支えるための専用金具などを設置していく様子をご紹介いたします。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

目次

棟の解体で判明した強度不足の原因。不十分だった土台の固定方法

これまでの解体作業で、棟瓦がズレてしまった大きな原因は、棟の土台部分にある「熨斗瓦(のしがわら)」がちゃんと固定されていなかったことだとお伝えしました。

特に、一枚モノの熨斗瓦が棟の真ん中(棟芯)を塞いでいたせいで、内部の屋根土による補強ができず、棟全体の強さが非常に弱くなっていた状態でした。

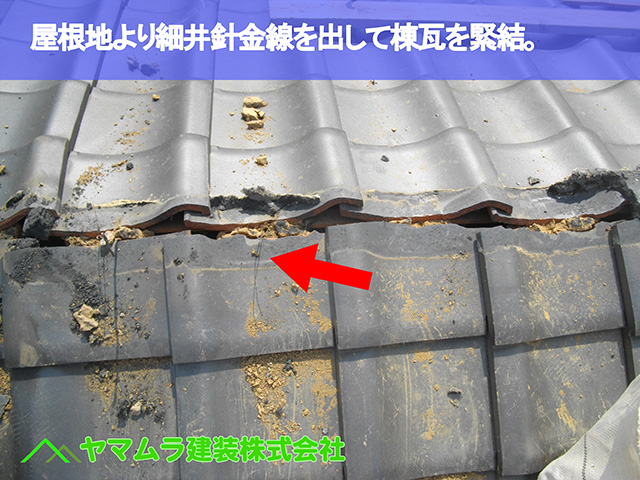

今回、その一番下にあった熨斗瓦をすべて取り外してみたところ、当時の具体的な施工方法が明らかになりました。

まず、棟の真ん中の部分に「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」が塗られていました。

これは、瓦をくっつける接着剤として、また本来必要な漆喰の代わりとして使ったものと思われます。

そして、その南蛮漆喰の上から、問題の一枚モノの熨斗瓦をただ「乗せて押さえつけただけ」という方法が取られていました。

部分的には、棟の中心から細い針金が引き出され、数枚の熨斗瓦を縛って固定しようとした跡もありました。

しかし、棟全体の重さや風の力(風圧)に耐えるためには、その程度の固定ではまったく不十分です。

これでは棟全体を強くする施工とは到底言えません。

築25年以上は要注意?屋根の棟がズレやすい「見当違いな施工」

今回判明した「棟の真ん中(棟芯)を塞いでしまう」ようなやり方は、棟の中心に屋根土や南蛮漆喰が一体となってガッチリ固まる、本来あるべき強い棟の作り方ではありません。

このように土台がちゃんと固定されず、棟の内部も補強されていない状態では、台風や強い風などの力がかかった時に、棟全体が横にズレたり、倒れたりするリスクが非常に高くなります。

当時の職人さんが、一体何を思ってこのような工法を選んだのか、後から調査に入った私たちには皆目見当がつきません。

しかし、残念ながら、このような「見当違い」とも言える屋根の工事がなされている建物は、決して珍しくないのが現実です。

特に、家を建ててから25年以上が経過している屋根では、現在の耐震・耐風基準とは異なる施工がされている可能性も考えられます。

「うちの屋根は大丈夫だろうか」と少しでもご不安に思われた方は、一度、専門家による屋根点検を受けられることをお勧めします。

棟の葺き替え工事。真っすぐで強固な土台を造る「水糸」と「強力棟金具」

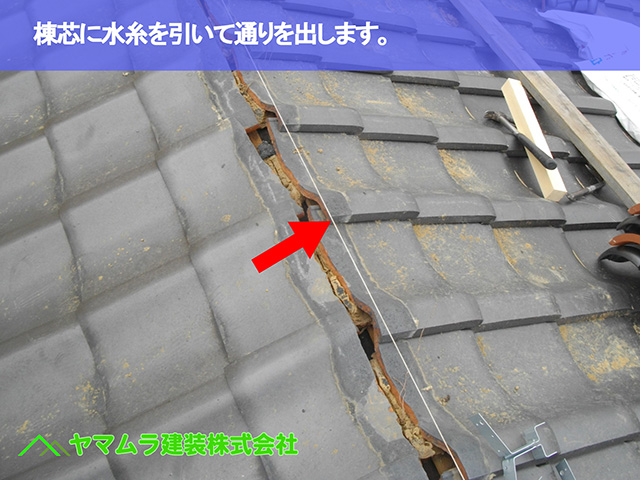

古い棟の解体・清掃がすべて完了し、いよいよ新しい棟を造る「一本葺き」工法のための準備作業に入ります。

まず、屋根のてっぺんである「棟芯(むねしん)」に、目印となる「水糸(みずいと)」を端から端までピンと真っすぐに張っていきます。

これは、棟のラインを美しく真っすぐ整えるためと、この後取り付ける部材の正確な位置を出すための、非常に重要な基準線となります。

次に、この水糸で出した目印に沿って、決められた間隔で「強力棟金具(きょうりょくむねかなぐ)」という専用の支持金具を、一つずつ確実に取り付けていきます。

この強力棟金具こそが、新しい棟瓦(棟冠瓦)を取り付けるための土台となる木材(タルキ)を、ガッチリと支え固定するための重要な部品です。

以前の施工とは異なり、強固な基礎をしっかりと作っていきます。

見えない部分こそ丁寧に。隅棟の瓦固定と「強力棟金具」の設置

屋根のてっぺん(大棟)に続き、寄棟屋根の四隅にある「隅棟(すみむね)」の部分も、新しい棟を葺くための大事な下準備を進めます。

まず、隅棟のそばに取り付けられている、加工された屋根瓦の手直しから始めます。

大きいサイズの瓦は、電動ドリルで下穴を開けてからビス釘で下地にしっかり固定します。

一方、サイズの小さな瓦は、ドリルの振動で割れてしまう恐れがあるため、コーキングボンド(接着剤)をポイントで付けて丁寧に接着固定します。

その後、隅棟の中心(棟芯)にも、大棟と同様に目印の糸を真っすぐに張ります。

この基準線に沿って、新しい棟の土台となる木材(タルキ)を支えるための「強力棟金具」を、決められた寸法を守りながら一本ずつ取り付けていきます。

この金具は、二本ある足部分の釘穴を利用し、ビス釘を打ち込んで下地に強固に固定します。

最後に、金具の取り付けに伴い一時的にずらしていた屋根瓦を元の位置に戻し、これで新しい棟冠瓦を迎えるための前準備がすべて完了しました。

FAQ(よくある質問)

1.Q:棟の「一本葺き工法」にはどんなメリットがありますか?

A:従来の多段積みの棟に比べて大幅に軽量化されるため、建物への負担が減り耐震性が向上します。

また、専用の強力な金具で下地に直接固定するため、台風などの強風でもズレや飛散が起きにくいのが最大の特徴です。

2.Q:強力棟金具を使えば、絶対にズレないのでしょうか?

A:金具自体が非常に強固なのはもちろん、それを支える下地への固定が重要です。

私たちは熟練の判断で、最も強度の出る場所にビスを打ち込むため、従来の施工に比べて飛躍的に強度が上がります。

3.Q:築年数が古くても、一本葺きへのリフォームは可能ですか?

A:はい、可能です。

むしろ、今回のように過去の施工に不安がある場合や、瓦のズレが起きている古いお宅ほど、一本葺きへの作り替えによるメリット(軽量化・強度アップ)は大きくなります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

各地域で棟の積み直しや屋根修繕などの点検やメンテナンスを行ったブログ記事

東浦町と同じ地域の現場施工事例

現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

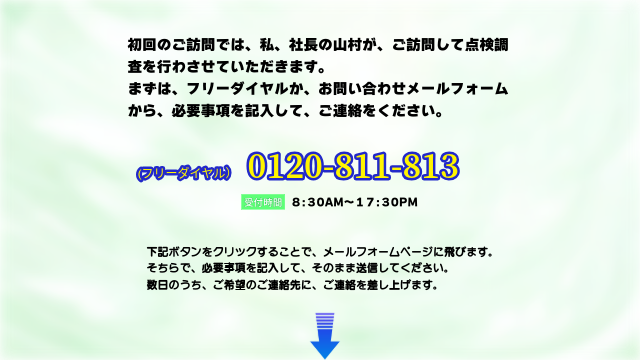

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください