writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町で棟瓦のズレと漆喰剥がれを点検!訪問業者の指摘の真偽と雨漏りを防ぐための修理方法を解説

「近所を通りかかったのですが、お宅の屋根がズレていますよ」…

そんな突然の指摘に、驚きと不安を感じたことはありませんか?

先日、東浦町のお客様より同様のご相談をいただき、現地調査に伺いました。

瓦屋根の頂上にあたる「棟(むね)」は、雨風の影響を最も受けやすく、お住まいの健康を守る要の部分です。

今回のブログでは、訪問業者の言葉をきっかけに判明した、和瓦特有の劣化症状や雨漏りのリスクについて、現場の最前線で培った知見をもとに詳しくご紹介します。

屋根の上という、普段は見えない場所で何が起きているのか。

大切な住まいの寿命を延ばすために必要な、嘘のない誠実な点検レポートをぜひご覧ください。

東浦町で「屋根がズレている」と指摘されたら?棟瓦のズレと修理

「通りすがりの業者に『屋根がズレている』と言われて不安です…」

東浦町にお住まいの方から、こんなご相談をいただきました。

突然そんなことを言われたら、誰でも心配になってしまいますよね。

私たちはすぐに専門スタッフを派遣し、お宅の屋根を点検させていただきました。

立派な和瓦が美しい「寄棟(よせむね)」という形の屋根でした。

詳しく調べると、屋根の一番てっぺんにある「棟(むね)」という部分の瓦が、確かにズレたり歪んだりしていました。

棟瓦のズレは、台風や春の嵐(春一番)といった強い横風が何度も当たることで起こったり、時間が経つにつれて劣化(経年劣化)して発生することが多いです。

特に和瓦の棟は、瓦を積み上げて作られているため、土台が弱くなると影響が出やすいのです。

もし、そのまま放っておくと、ズレた隙間から雨水が入り込み、雨漏りや、屋根の内部にある木材(下地)が腐る原因にもなりかねません。

弊社では、このように急な指摘でご不安な方にも、まずはしっかりと現地調査を行い、屋根が今どんな状態なのかを分かりやすくご説明しています。

東浦町で屋根のズレや点検、修理をお考えなら、どうぞお気軽にご相談ください。

目次

「屋根がズレている」訪問業者のその言葉、すぐに信用しないで!

お客様のお話では、数日前に「通りすがり」を自称する人物がやってきて、『お宅の屋根がズレているから、知り合いに頼んで治した方が良いですよ』と声をかけてきたそうです。

その時は、親切に教えてくれたんだな、と思われたそうです。

しかし、問題はその直後でした。

なんと、数十分もしないうちに同じ人物が戻ってきて、『親方に話したら、お前が修理に行けと言われた』と、今度は自分が修理すると言い出したのです。

お客様は、この急な変わりように「とても怪しい」と感じました。

「今すぐ治します」という言葉は、むしろ「後でとんでもないお金を請求されるんじゃないか」という強い不安を感じさせます。

お客様は『知り合いの業者がいますので、結構です』と、その場はきっぱりと断られました。

そして、ご自身でしっかり調べて、納得できる業者に任せたいと、私たちにご連絡をくださったのです。

私たちはまず、お客様が不安に感じた経緯を丁寧にお伺いしました。

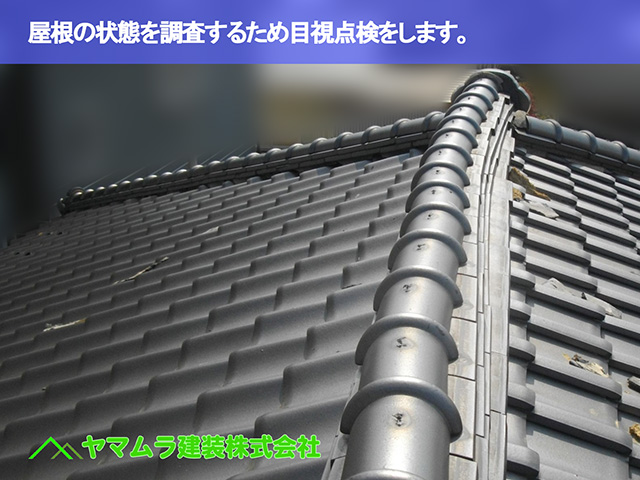

状況を理解した上で、脚立を使って屋根に登り、指摘された箇所の点検を始めました。

屋根の頂上「棟」のズレを発見。原因は台風?それとも経年劣化?

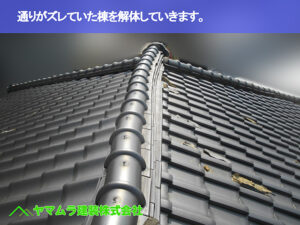

屋根に登って確認すると、あの訪問業者が言った通り、屋根の一番高い場所である「棟(むね)」で、瓦の並び(通り)がズレているのを確かに発見しました。

屋根に不具合が起きていたのは事実だったのです。

では、どうして棟はズレてしまったのでしょうか。

主な原因としては、台風や突風(とっぷう)のような強い風が、屋根の横から強く吹き付け、棟全体をグッと押し出してしまった可能性が考えられます。

それ以外にも、長年の雨風や太陽の紫外線(しがいせん)の影響で、棟を固定している「漆喰(しっくい)」や、棟の内部にある土が古くなって弱くなり、「経年劣化」によって少しずつズレてしまうケースも非常に多いです。

今回の点検(目視点検)だけでは、どちらがハッキリとした原因かを決めるのは難しい状況でしたが、一番大切なのは「棟がズレている」という事実です。

このままにしておくと、隙間から雨水が入って雨漏りしたり、ズレがもっとひどくなったりする危険があります。

四隅の「隅棟」もズレていた!棟の内部はどうなっている?

屋根のてっぺん部分(大棟)のズレをチェックした後、さらに点検を続けました。

お客様のお宅は、屋根が4つの方向に傾斜している「寄棟(よせむね)」という形でした。

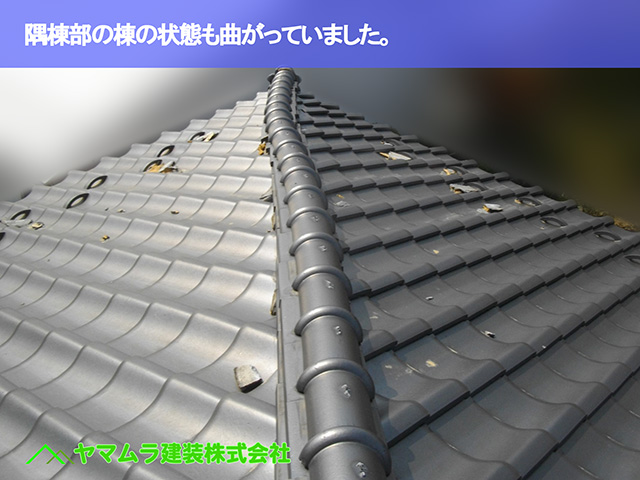

そこで、その四隅の斜めになっている部分にある「隅棟(すみむね)」も詳しく調べました。

すると、残念なことに、てっぺんの大棟と同じように、隅棟の瓦(棟冠瓦)を中心としたラインにも、はっきりと分かるズレが見つかりました。

本来、和瓦の棟というものは、瓦を一段ずつ積み上げる時に「屋根土(やねつち)」や「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」と呼ばれる接着剤代わりの材料をたっぷり使い、瓦同士をガッチリとくっつけながら作ります。

そのため、棟の内部にはたくさんの土や漆喰が詰まっていて、その重さと接着力で、強い風が吹いても耐えられる頑丈な構造になっているはずなのです。

しかし、今回のようにてっぺん(大棟)も四隅(隅棟)もズレているとなると、ある可能性が考えられます。

それは、もともと棟の内部に使われている土や漆喰の量が少なかったか、あるいは年月が経つうちに土が痩せて(少なくなって)しまい、瓦を固定する力が弱まっているのではないか、ということです。

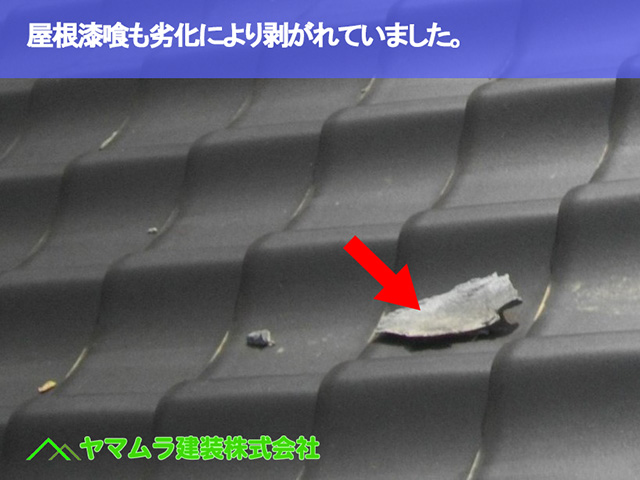

屋根の漆喰が剥がれ落ちている!これは「棟の取り直し」のサイン?

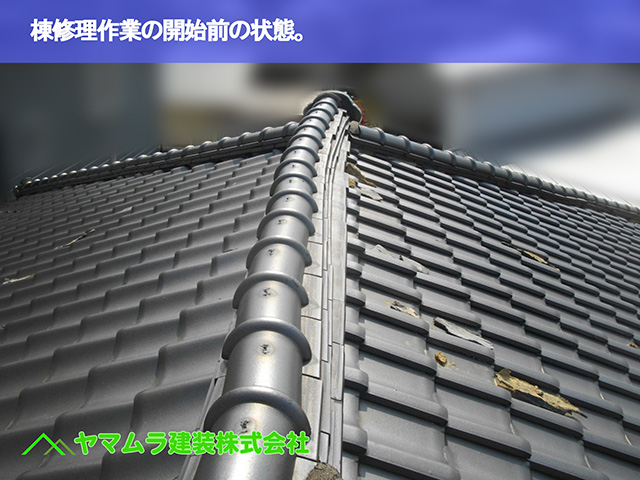

これまでの点検で、屋根のてっぺん「棟(むね)」がズレていることが分かりましたが、調査を進めると、さらに別の問題も見つかりました。

棟のあちこちで、瓦を固定している白い「漆喰(しっくい)」が剥がれ落ちて、屋根の上に転がっていたのです。

漆喰は、棟の内部にある屋根土(やねつち)を雨や風から守り、瓦をしっかり固定するための、とても重要な役割を持っています。

これが剥がれてしまう原因として、まず考えられるのは「経年劣化」です。

長い間の雨風や紫外線の影響で漆喰がだんだん痩せてしまい、くっつく力を失ってしまったのでしょう。

また、もう一つの可能性として、家を建てた時(新築時)の工事で、土台となる屋根土と漆喰のくっつきが弱かった(接着が不十分だった)というケースも考えられます。

「棟全体がズレている」ことと、この「漆喰が剥がれている」という二つの症状を合わせて考えると、単純に上から漆喰を塗り直す(詰め直す)だけの修理では、根本的な解決にならない可能性が非常に高いです。

私たちとしては、一度すべての棟をバラバラに解体し、もう一度最初から棟を積み直す「棟の取り直し工事」が、一番確実で、この先も長く安心できる修理方法だと判断しました。

これは大きな工事になりますので、まずは点検結果を写真などでお客様に詳しくお見せし、最適な修理プランについてしっかりご相談させていただきたいと思います。

点検結果のご報告と、棟修理のための「2つのご提案」

屋根の点検が終わった後、お客様に点検中に撮った写真を見ていただきながら、屋根の今の状態を詳しくご説明しました。

やはり、屋根のてっぺんである「棟(むね)」全体に、ズレや漆喰の剥がれが見られました。

この問題を根本から解決するためには、一時的に棟をすべて解体する必要がある、という結論をお伝えしました。

その上で、解体した棟を元に戻す(復旧させる)作業方法として、お客様には2つの選択肢をご提案しました。

一つは、解体した棟瓦をキレイにして再利用し、屋根土(やねつち)などを使って、昔ながらの工法で再び棟を積み上げていく「棟の積み直し工法」です。

もう一つの方法は、今ある棟瓦とは違い、少し大きめの「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」という専用の瓦を使って、一本ずつスッキリと並べて取り付けていく、よりシンプルな施工方法です。

どちらの工法にも良い点(メリット)があります。

お客様のご希望やご予算をしっかりお伺いした上で、両方のパターンの見積書を作成し、後日お渡しすることにしました。

弊社では、このように複数の修理プランをご用意し、お客様にきちんと納得していただいた上でお選びいただくことを、何よりも大切にしています。

FAQ(よくある質問)

1.Q:訪問業者に屋根のズレを指摘されたら、どう対応すべきですか?

A:まずはその場ですぐに契約したり、屋根に登らせたりせず、「いつも頼んでいる会社がある」ときっぱり断ってください。

その後、地元の信頼できる施工店に改めて無料点検を依頼し、事実を確認してもらうのが最も安全です。

2.Q:棟瓦がズレると、すぐに雨漏りしますか?

A:すぐに室内に漏れるとは限りませんが、瓦の下の防水シートや下地が雨水にさらされ、じわじわと腐食が進みます。

気づいた時には手遅れで高額な修理になることもあるため、早めの対処が賢明です。

3.Q:漆喰の塗り替えだけで直る場合と、積み直しが必要な場合の違いは何ですか?

A:漆喰の剥がれだけで、棟自体のライン(通り)が真っ直ぐなら塗り替えで対応可能です。

今回のように棟全体が歪んでいる場合は、土台から崩れているため「積み直し」が必要になります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

各地域で棟の積み直しや屋根修繕などの点検やメンテナンスを行ったブログ記事

東浦町と同じ地域の現場施工事例

現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください