大府市【屋根葺き替え】屋根リフォーム最終工程!屋根の頂点「棟」の土台作りから雨漏りを防ぐ南蛮漆喰と壁際の防水処理!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

大府市屋根リフォーム最終章!「棟」の完全防水と強固な固定技術

こんにちは。

大府市で進めてきた屋根リフォームも、いよいよ最終工程です。

前回は雨漏りしやすい「壁際」の防水処理をご紹介しました。

今回は、屋根の頂点である「棟(むね)」の施工に焦点を当てます。

棟を真っ直ぐ強固に固定する土台(強力棟)の作り方から、雨漏りを防ぐ南蛮漆喰の施工、そして棟の高さ変更に伴う壁際の隙間処理まで。

最後の清掃とお客様の声までお届けします。

【大府市 屋根葺き替え】最終工程!屋根の頂点「棟(むね)」の重要な土台作り

大府市で進めております大規模屋根リフォーム(屋根瓦の葺き替え)の連続現場ブログをお届けします。

前回は、1階の屋根と外壁が接する「壁際」部分の、専門的な防水処理についてご紹介いたしました。

屋根面と壁際の施工が完了し、いよいよ屋根工事全体も最後の仕上げ工程に入ります。

今回は、屋根の一番高い頂点部分にあたる「棟(むね)」の工事の様子をご紹介します。

棟は、お住まいの外観を決定づける非常に重要な箇所です。

まず、棟瓦を真っ直ぐかつ強固に設置するため、その土台作りから始めます。

屋根の頂点(棟芯)に沿って、「強力棟」と呼ばれる棟瓦の土台を支えるための専用金具を設置していきます。

この金具を、約50cmから60cmの間隔で、下地までしっかりと打ち込んで固定します。

次に、取り付けた「強力棟」の上に、土台となる木材(垂木)を乗せ、ビスを使って強固に固定していきます。

この土台が、この後設置する棟瓦全体を支える基礎となります。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『大府市【屋根葺き替え】雨漏りの急所「外壁と屋根の境目(壁際)」の専門的な防水処理!水流れ板金と瓦の加工技術を徹底解説』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『大府市【屋根葺き替え】古い瓦と屋根土の安全な撤去方法から雨漏りを防ぐ重要な防水処理(ルーフィング)まで徹底解説』

目次

「強力棟」の設置と雨漏りを防ぐ“釘の加減”

屋根の棟(むね)工事で使用する「強力棟」という金具の、専門的な設置方法についてご紹介します。

これは棟瓦の土台を支える、非常に重要な部材です。

この「強力棟」は、屋根の頂点(棟芯)に置きます。

その際、お住まいの屋根の角度(勾配)に合わせて、金具の「足」の部分を正確に広げ、屋根面に隙間なくフィットさせることが重要です。

そして、足の部分にある釘穴に釘を打って固定します。種類によっては穴が4つほど空いている場合もありますが、ここでプロの「釘の加減」が求められます。

「しっかり固定するために全部の穴に打つべき」と思うかもしれませんが、実はそれは逆効果です。

必要以上に釘を打ちすぎると、その釘穴自体が将来の雨漏りの原因になるリスクを高めてしまいます。

私たちは、金具がズレたり外れたりしないことを確実に確認しながら、例えば片足に1本程度など、雨漏りのリスクを最小限に抑えつつ、十分な強度を保てる最適な本数で固定します。

屋根の「棟」を支える土台作りと、雨漏りを防ぐ南蛮漆喰の施工

屋根の頂点である「棟(むね)」工事の続きです。

前回設置した「強力棟」金具に、いよいよ棟瓦を支えるための土台を取り付けます。

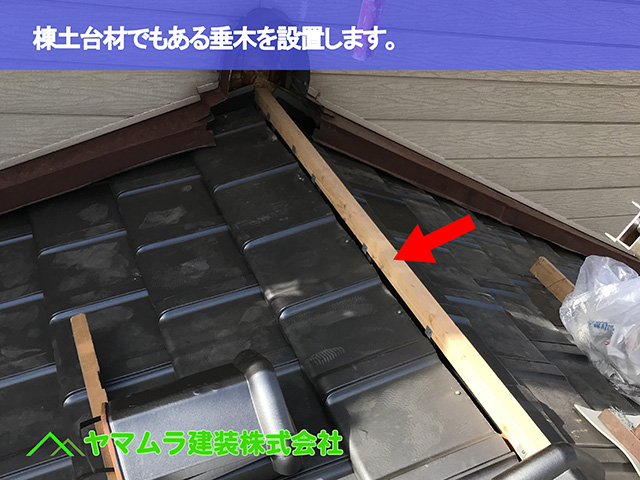

まず、棟芯に設置した強力棟金具に沿わせるように、「垂木(たるき)」と呼ばれる土台となる木材を一列にまっすぐ並べて置いていきます。

次に、その垂木の上からビス釘を打ち込み、下の強力棟金具ごと下地まで貫通させて、土台木材と金具を同時に、強固に固定していきます。

これで、棟瓦全体を支えるための丈夫な基礎が完成します。

しかし、このままでは木材の両サイドに隙間があり、雨水が浸入してしまいます。

そこで、一列に並べた垂木の両脇に、「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という防水性と接着性に優れた材料を、隙間なく丁寧に塗り込んでいきます。

これが雨水の浸入を防ぐと同時に、土台をさらに安定させる役割を果たします。

屋根の棟を強固に!「垂木(土台)」と「強力棟」の正しい固定方法

まず、屋根の棟芯に設置した「強力棟」金具の、土台材を支える部分に「垂木(たるき)」と呼ばれる木材をまっすぐに置いていきます。

これが棟瓦全体を支える基礎となります。

次に、その垂木がズレたり浮いたりしないよう、強力棟の側面にあらかじめ空いているビス穴(釘穴)から、専用のビス釘を垂木に向かってしっかりと打ち込みます。

これにより、金具と垂木が一体化し、強固な土台が完成します。

さて、屋根の棟は長いため、垂木も途中でつなぎ合わせる必要があります。

この「つなぎ目」の処理が非常に重要です。

私たちは、垂木同士の接続点(つなぎ目)が、必ず「強力棟」の支え部分の真上にくるよう厳密に調整します。

そして、その接続点で、1本目の垂木と2本目の垂木の両方に対し、強力棟の側面からビスを確実に打ち込みます。

こうすることで、つなぎ目部分でも強度が落ちることなく、一本の長い丈夫な土台として機能させることができます。

棟冠瓦の設置とパッキン付きビスによる確実な固定

棟瓦を支えるための土台材(垂木)と防水処理(南蛮漆喰)までが完了しました。

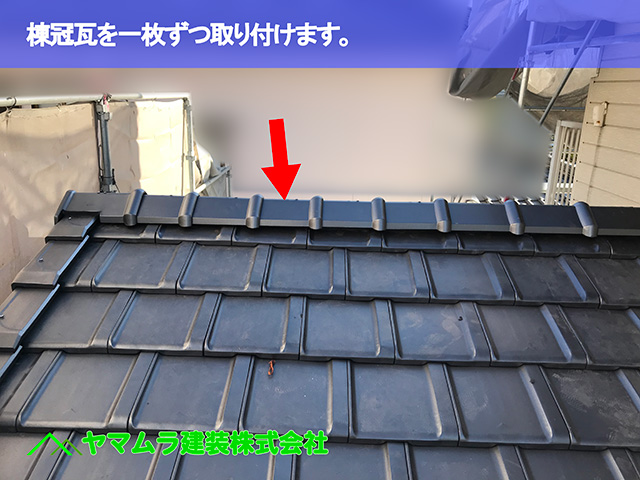

いよいよ、その土台材の上に、屋根の頂上を覆う「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」を一本ずつ乗せて設置していきます。

棟は屋根の「顔」とも言える部分ですので、まずは瓦のライン(通り)が曲がらないよう、真っ直ぐに調整しながら丁寧に並べていきます。

そして、美観だけでなく「強度」が非常に重要です。

並べた棟冠瓦の上から、1本につき1〜2箇所、専用のビスを打ち込んで固定します。

この時使用するのは、ビスの頭から雨水が浸入するのを防ぐ「パッキン付きビス」です。

このビスを、表面の瓦だけでなく、その下にある土台の垂木まで確実に届くように深く打ち込みます。

これにより、棟冠瓦と土台が一体化し、強風や台風でも飛ばされることのない、強固で安心な棟が完成します。

壁際の隙間をどう防ぐ?棟の高さ変更に伴う重要防水処理

屋根の葺き替え工事では、使用する瓦の種類によって棟(屋根の頂点)の仕上がり高が変わることがあります。

例えば、リフォーム前が土で高く積み上げられた棟瓦だった場合、新しい洋風瓦でのリフォーム(乾式工法)を行うと、棟の高さが以前より低くなることが一般的です。

この時、そのままでは問題になるのが「棟が接していた外壁部分」です。

棟が低くなった分、外壁との間に隙間が生じてしまい、そこが雨漏りの重大な侵入口になる危険性があります。

私たちは、このような雨漏りリスクの高い箇所を決して見逃しません。

まず、外壁の内部に雨水が入り込まないよう、隙間を埋めるために「南蛮漆喰」を通常よりも厚く、奥までしっかりと充填します。

さらに、その上から専用の「板金材」で隙間全体に蓋をするように覆い、物理的に雨水の侵入をシャットアウトします。

屋根の形状が変わるリフォームこそ、こうした壁際の確実な防水処理が、お住まいを長く守るために最も重要です。

雨漏り防止と美観を両立!壁際「南蛮漆喰」のマスキング仕上げ

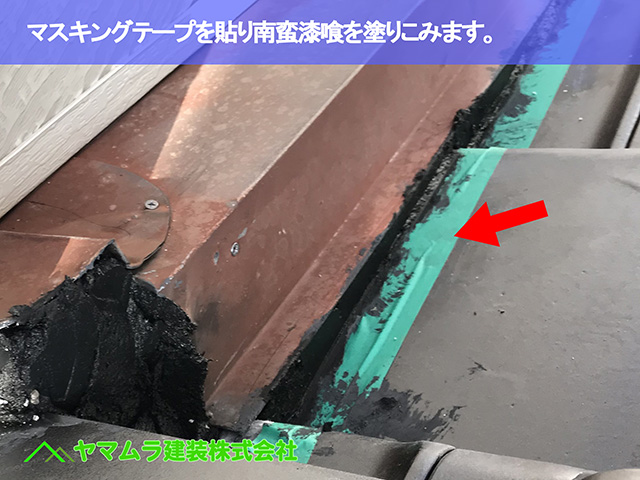

外壁と屋根が接する「壁際」では、寸法に合わせて切断加工した屋根瓦と、新築時から取り付けられている「のし板金」との間に、どうしてもわずかな隙間が生じます。

この隙間は、雨漏りの原因となりやすいため、徹底した防水処理が必要です。

私たちはこの隙間に、防水性・接着性に優れた「南蛮漆喰」を充填して、雨水の浸入経路を完全に塞ぎます。

しかし、ただ漆喰を塗り込むだけではありません。

まず、漆喰を塗る箇所の両側に「マスキングテープ」を隙間に沿って真っ直ぐ貼っていきます。

このひと手間が、仕上がりの品質を大きく左右します。

マスキングテープで養生(保護)した後、隙間に南蛮漆喰を奥までしっかりと塗り込みます。

テープを貼ってあるため、万が一はみ出しても周囲の瓦や板金を汚しません。

漆喰を塗り終えたら、テープを剥がします。こうすることで、必要な箇所にだけ漆喰が充填され、仕上がりのラインが真っ直ぐで非常にきれいになります。

【屋根リフォーム工事 完了】最後の仕上げ「徹底清掃」と、新しくなった屋根にお客様の喜びの声

長らくご紹介してきた屋根リフォーム工事も、ついに完了の時を迎えました。

すべての施工が完了し、いよいよ最終段階です。

まずは、屋根の上で使用していた作業道具や工具、施工後に残った余剰の材料などをすべて地上に降ろしていきます。

作業中に材料置き場として使っていた足場板なども、一枚残らず丁寧に取り除き、屋根の上を何もない状態に戻します。

道具が一切なくなったところで、最後の仕上げ「清掃作業」に入ります。

私たちは「ブロワー」という強力な送風機を使い、瓦の表面や隙間に入り込んだ細かなホコリやゴミを徹底的に吹き飛ばし、隅々まできれいにします。

清掃が完了したことを確認し、お客様に工事の完了をご報告いたしました。

お客様も外に出て新しく生まれ変わった屋根をご覧になり、「とてもきれいになった」と大変喜んでくださいました。

お客様のその笑顔が、私たちにとって何よりの励みとなります。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

『【屋根リフォーム】大府市 古い瓦の安全な撤去から雨漏りを防ぐ防水処理!難所「壁際」・「ケラバ」・「棟」の施工まで』