writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

見えない部分こそ重要!屋根リフォームの「撤去・下地・防水」全工程

こんにちは。今回は大府市で実施した大規模な屋根リフォームの様子をご紹介します。

古い瓦屋根は、重い瓦と屋根土で家全体に大きな負担をかけています。

今回の工事では、まずこれらを安全に撤去し、屋根を軽量化します。

そして、リフォームで最も重要な工程である「防水処理」を行います。

新しい土台(野地板)を張り、高性能な防水シート(ルーフィング)で家を雨漏りから守る。

普段は見えない部分ですが、この土台作りこそが、お住まいの未来を守る鍵なのです。

『【大府市 工事例】屋根リフォームの重要工程!古い瓦の撤去と雨漏りを防ぐ防水処理』

こんにちは。いつも当社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、大府市でご依頼いただいた大規模な屋根リフォーム工事の様子をご紹介します。

長年お住まいを守ってきた瓦屋根も、年月の経過とともにメンテナンスが必要です。

今回の工事では、まず古い屋根瓦と、その下にある屋根土を丁寧に撤去していく作業から始めました。

昔ながらの瓦屋根はかなりの重量があり、これらを撤去することで、お住まいへの負担を大幅に減らすことができます。

屋根瓦をすべて降ろしたら、次はリフォームにおいて最も重要な「防水処理」の工程に入ります。

まず、屋根の新しい土台となる「野地板(のじいた)」と呼ばれる合板をしっかりと張ります。

この土台が、屋根の強度を支える基本となります。

そして、その野地板の上から「ルーフィング」という高性能な防水シートを、隙間なく丁寧に張り巡らせていきます。

このルーフィングが、お住まいを雨漏りから守るための生命線です。

お客様の目には直接触れない部分だからこそ、私たちは一切の妥協なく、徹底した施工を心がけています。

今回は、屋根リフォームの土台作りともいえる撤去作業と防水処理についてご紹介しました。

目次

屋根リフォームの第一歩!「古い瓦の撤去」の様子と安全な作業手順

屋根リフォームは、この瓦の撤去作業からすべてが始まります。

この工程を丁寧に行わなければ、次の大切な防水処理や新しい屋根材の施工に進むことができません。

私たちが瓦を撤去する際には、多くの専門業者が採用している安全で効率的な手順を踏んでいます。

それは、屋根の一番高い場所(「大棟」と呼ばれます)の付近から、屋根の先端である「軒先」に向かって、上から下へと順番に瓦を取り外していく方法です。

この作業は、重機などで一気に壊すのではありません。屋根の下地(野地板)を傷つけないよう、また、瓦の落下や破片の飛散を防ぐため、職人が一枚一枚、すべて手作業で丁寧に取り剥がしていきます。

地道な作業ですが、安全で確実なリフォームを実現するためには絶対に欠かせない工程です。

このようにして、リフォーム対象となる屋根全体の古い瓦をすべて撤去し、次の工程へと進んでいきます。

屋根を傷めない職人技!古い瓦の安全な撤去と効率的な搬出方法

手作業で一枚ずつ丁寧に剥がした古い瓦は、すぐに下に落とすわけではありません。

まず、屋根から滑り落ちないよう、剥がした瓦同士で支え合いながら、屋根の上に一時的に集めてまとめておきます。

なぜ、このようにひと手間かけるのでしょうか。それは、作業の効率化と、何よりもお客様の大切なお住まい(屋根)を守るためです。

もし職人が瓦を抱えたまま、屋根の上を何度もバラバラに歩き回ると、その重みで屋根の土台部分(野地板など)を意図せず傷めてしまう可能性があります。

そこで私たちは、職人全員が屋根の上に一列に並び、まるで「バケツリレー」のように、剥がした瓦を手渡しで地上(または運搬用トラック)まで降ろしていきます。

この方法なら、屋根への負担を最小限に抑えつつ、地上で待機する作業員もリズムよく積み込み作業ができ、非常に効率的なのです。

見えない工程こそ丁寧に。これが私たちのこだわりです。

屋根リフォームの疑問!古い「屋根土」を再利用しない、お客様のための理由

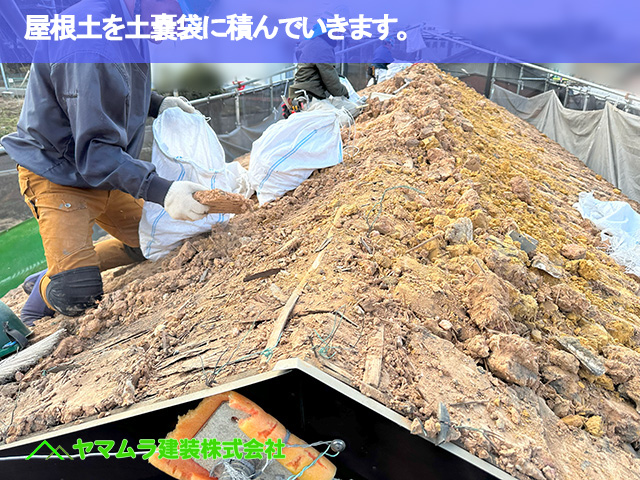

古い屋根瓦をすべて撤去すると、次に現れるのが「屋根土(やねつち)」です。

今回は、この古い屋根土の扱いや、なぜ私たちが再利用をお勧めしないのか、その理由をご説明します。

「谷樋(たにどい)」の部分修理などでは、外した瓦を元に戻して再利用することがあります。

しかし、屋根瓦の下に敷かれているこの屋根土は、大規模なリフォームの場合、基本的にすべて撤去し、再生利用することはありません。

技術的に「再利用できないわけではない」のですが、お客様にとってのデメリットがあまりにも大きくなってしまうため、当社ではお勧めしていません。

その理由は、屋根土が持つ「粘着力」にあります。屋根土は単なる土ではなく、粘土質の土に「スサ」と呼ばれる繊維を混ぜ、時間をかけて発酵させることで、瓦を固定する強い粘着力を生み出します。

古い土を再利用するには、まず敷地内に土を保管する広い場所が必要です。

さらに、大量の水で練り直し、スサを加え、再び粘着力が出るまで「腐らせる(発酵させる)」時間もかかります。

もし敷地があったとしても、作業で泥だらけになる問題や、多大な手間と時間がかかります。

さらに、それだけの別途費用をかけても、新材ほどの十分な粘着力が戻らない可能性も高いのです。

お客様のデメリットが大きくなりすぎるため、私たちは古い屋根土は適切に撤去・処分し、現代の工法で施工することをお勧めしています。

屋根土の撤去も進化!近隣へ配慮する現代の屋根リフォーム作業

古い瓦の下から出てくる大量の屋根土は、すべて地上に降ろして撤去する必要があります。

この撤去方法も、時代と共に大きく変化してきました。

今から25年以上も前は、「竹箕(たけみ)」と呼ばれる竹製の大きなちりとりのような道具が主流でした。

職人がこの竹箕で屋根土をすくい、屋根の上から地上に停めた運搬用トラックの荷台めがけて、直接投げ落としていたのです。

しかし、この方法には大きな欠点がありました。

それは「土埃(つちぼこり)」の問題です。

屋根土は乾燥していると非常に細かく、風が強い日には、投げ落とす際に土埃が広範囲に舞い上がってしまいます。

近隣のお住まいや洗濯物などに飛散してしまうリスクがあるため、ご近所様への配慮が重要視される現在では、このような方法はほとんど行われなくなりました。

屋根リフォームの基礎作り!屋根土撤去後の「下地処理」と清掃の重要性

古い屋根瓦や屋根土をすべて撤去した後、屋根はどのような状態になっているのでしょうか。

今回は、新しい屋根材を施工する前の、非常に重要な「下地処理」についてご説明します。

屋根土の下には、昔の工法で防水材の役割を担っていた「杉皮材(すぎかわざい)」が敷かれている場合があります。

まずは、この杉皮材もすべて丁寧に取り除いていきます。

杉皮材を撤去したら、屋根の土台である「野地板(のじいた)」があらわになります。

この野地板の状態にするため屋根全体をきれいに清掃しますが、単にゴミを掃くだけではありません。

この作業と同時に、新しい野地板合板をまっすぐ平らに張るための「下地調整」を行います。

具体的には、屋根の表面に飛び出して残っている古い「釘頭」の処理です。

これは、昔、杉皮材を押さえるための「押さえ木材」を固定していた釘が、木材を撤去した際に残ってしまったものです。

この飛び出した釘が一本でも残っていると、新しい野地板を平らに張ることができず、施工不良の原因となります。

屋根の強度UPと防水処理!「野地板の重ね張り」と「ルーフィング」施工

下地処理できれいになった屋根に、いよいよ新しい屋根の土台を作っていきます。

長年お住まいを支えてきた既存の野地板だけでは、耐久力が少し心配な場合があります。

そこで、既存の野地板の上に、厚さ12mmの新しい「野地板合板」を重ねて張っていく「重ね張り工法」を行います。

この合板(約1820mm×約910mm)を屋根全体に張ることで、屋根の強度が格段に向上し、この先の重さにも十分耐えられる頑丈な土台へと生まれ変わります。

頑丈な土台が完成したら、次はお住まいを雨漏りから守る最も重要な工程、「防水処理」です。

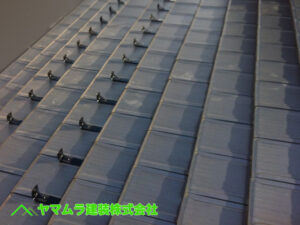

新しい野地板合板の上に、「ルーフィング」と呼ばれる高性能な防水紙を隙間なく張り巡らせます。

ルーフィングを固定するには、「ハンマータッカー」という建築用の大きなホッチキスのような道具を使います。

ルーフィングは幅1m×長さ22mほどのロール状になっているため、屋根全体を覆うには複数本を使用します。

その際、雨水が侵入しないよう、シートのつなぎ目(上下・横)をしっかり重ね合わせながら施工するのが鉄則です。

この丁寧な作業が、将来の雨漏りを防ぎます。

建物を守る「乾式工法」とは?屋根リフォームで主流の軽い施工方法

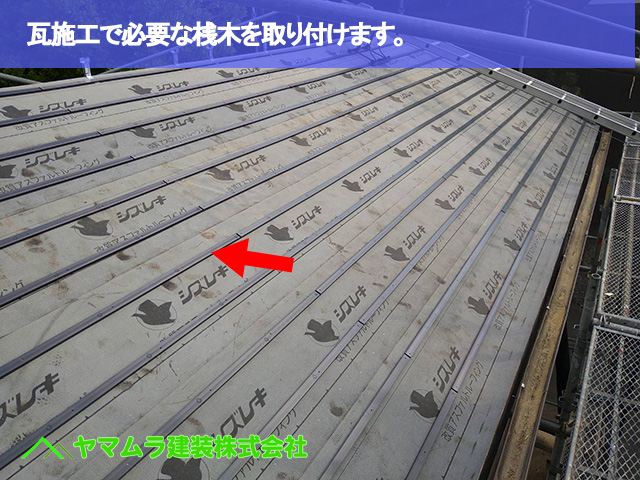

防水処理(ルーフィング)が終わると、いよいよ新しい屋根瓦の施工に入ります。

今回は、その施工方法についてご説明します。

まず、ルーフィングの上に「桟木(さんぎ)」という木材を規定の寸法で取り付けていきます。

これは、新しい屋根瓦を引っ掛けて固定するための大切な下準備です。

この桟木を使う工法を「乾式工法(かんしきこうほう)」と呼びます。

昔ながらの工法では、屋根土を塗って瓦を接着させる「湿式工法(しっしきこうほう)」が一般的でした。

しかし、現在のリフォームでは「乾式工法」が主流です。

なぜなら、屋根土を使わない分、屋根全体の重量を劇的に軽くできるからです。

建物にとって屋根は頭の部分。

築年数が経過した建物の頭に、再び重い屋根土を乗せてしまうと、建物全体への負担(疲労)が蓄積されやすくなります。

お客様の大切なお住まいに、この先も長く安心して住み続けていただくために。

建物を労り、耐震性を高める意味でも、私たちは軽量な「乾式工法」をお勧めしています。

屋根リフォームの「桟木」を迅速に固定!専用工具と工事の流れまとめ

新しい屋根材を固定する土台となる「桟木(さんぎ)」を取り付けていく様子をご紹介します。

この桟木の取り付け作業は、屋根全体に及びます。

1本の桟木(長さ約2m)に対し、6本から8本ほどの固定釘を使い、下地の野地板に強固に打ち付けていく必要があります。

もしこれを昔ながらのハンマー(金槌)で手打ちしていたら、膨大な時間がかかってしまいます。

そこで私たちは、エアーコンプレッサーに接続した専用の釘打ち機(エアーガン)を使用します。

これにより、全ての釘を均一な力で、迅速かつ確実に打ち込むことができ、作業時間を大幅に短縮しています。

さて、ここまで大規模屋根リフォーム(屋根めくり工事)の重要な工程をご紹介してきました。

古い屋根瓦や屋根土の撤去から始まり、屋根の強度を高めるための新しい野地板合板での補強、そして雨漏りを防ぐルーフィング(防水紙)の施工まで。

これでいよいよ、新しい屋根材を葺いていく準備が整いました。

FAQ(よくある質問)

1.質問:屋根の葺き替え中、雨が降っても家の中は大丈夫ですか?

回答:はい、ご安心ください。

毎日の作業終了時には、防水シート(ルーフィング)や厚手のブルーシートで隙間なく「雨仕舞い」を行います。工事中であってもお住まいを濡らすことはありません。

2.質問:瓦の下の土を撤去すると、夏は暑くなりませんか?

回答:昔の土には断熱効果がありましたが、現在は屋根材と下地の間に通気層を設けたり、高性能な防水紙を使用したりすることで、土がなくても十分な快適性を確保できます。

むしろ建物の軽量化によるメリットの方が圧倒的に大きいです。

3.質問:工事期間中、職人さんにお茶出しなどは必要ですか?

回答:お気遣いいただきありがとうございます。

ですが、当社ではお茶出しやお心遣いは一切辞退させていただいております。

休憩時間も自分たちで管理しておりますので、どうぞ普段通りにお過ごしください。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

各地域で屋根葺き替えなどのメンテナンスを行ったブログ記事

大府市と同じ地域の現場施工事例

現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください