【東浦町】雨漏り原因は屋根の谷樋?天井のシミや部屋の被害をサーモグラフィカメラで調査し特定した和風住宅の点検事例

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の雨漏り点検|天井のシミからサーモグラフィと屋根調査で谷樋の穴を発見

「突然、天井に覚えのないシミができている」

「雨漏りかもしれないけれど、原因がどこかわからない」

そんなご不安を抱えてはいませんか?

先日、愛知県東浦町にお住まいのお客様より、和風住宅の雨漏りについて緊急のご相談をいただきました。

雨漏りは放置すると、見えない壁の内側や部屋の構造材を傷めてしまうため、早急な対応が必要です。

今回は、目視による点検だけでなく、温度変化で水分を可視化するサーモグラフィカメラや、実際に屋根に登って行った調査の様子を詳しくレポートします。

築年数が経過したお住まいで特に多い「谷樋(たにどい)」のトラブル事例として、ぜひ参考にしてください。

【東浦町の雨漏り点検】天井と内壁のシミ、原因は?築年数が経過した和風住宅の調査事例

先日、愛知県東浦町にお住まいのお客様より、「室内の天井から雨漏りしているようだ」と、ご不安な様子でご相談のお電話をいただきました。

まずは状況を把握するため、お客様と日程を調整させていただき、目視による点検調査にお伺いいたしました。

ご訪問したのは、築年数が経過した、趣のある和風の住宅です。

ご挨拶の後、お客様から現在の状況(いつ頃から気になりだしたかなど)を詳しくお伺いし、雨漏りしているというお部屋へ案内していただきました。

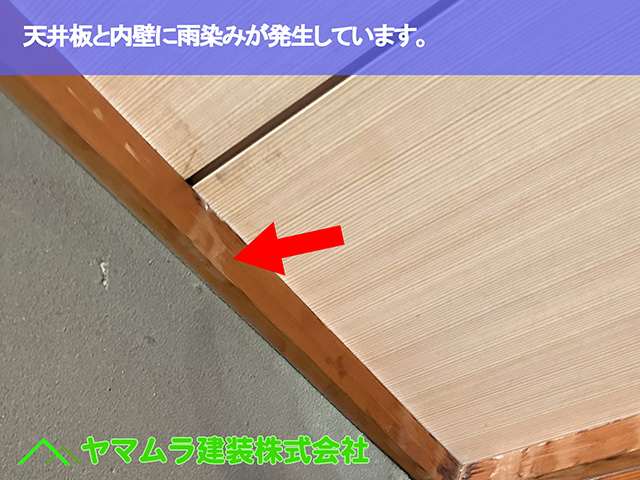

お部屋を拝見すると、天井板にはっきりと雨水が染みた痕があり、すでに内壁にまで伝わって濡れている状態が確認できました。

突然の雨漏りは、ご自宅へのダメージはもちろん、生活にも影響が出るため本当にご不安だと思います。

まずは雨水がどこから浸入しているのか、その原因を正確に突き止めることが最も重要です。

お客様にご了承をいただき、天井や壁の状態を慎重に確認する目視調査と、記録用の写真撮影を開始いたしました。

[toc]

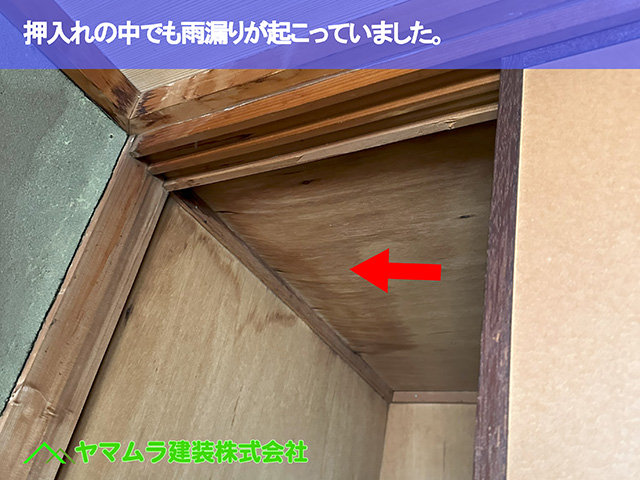

押入れ上部や隣の部屋にも雨染みが…広範囲な被害状況

引き続き、雨漏りしているお部屋の調査を進めました。

お部屋の天井や壁だけでなく、備え付けの押入れも確認させていただいたところ、その押入れの上部(天袋などがある天井付近)にも、雨水が浸入したと思われる雨漏りの痕がはっきりと残っていました。

お客様が最初に気づかれた天井のシミだけでなく、押入れ内部にまで被害が及んでいる状況です。

これは、雨漏りの原因となっている箇所が1か所ではない可能性や、侵入した雨水が建物の内部を広範囲にわたって伝わっている可能性を示唆します。

場合によっては、屋根や外壁の予想以上に大きな範囲で問題が発生していることも考えられます。

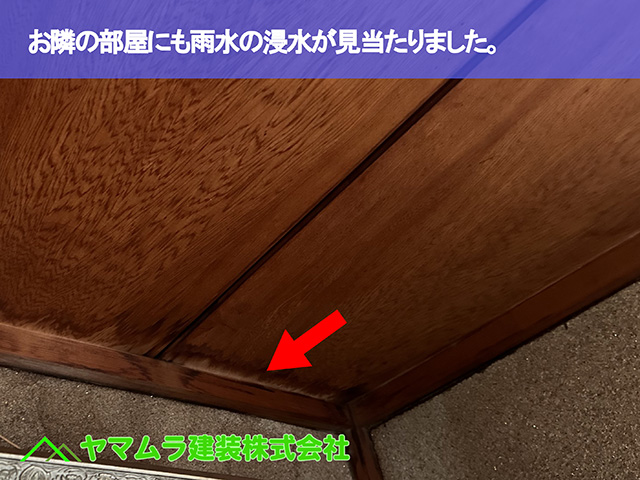

さらに、お客様から「真裏にある隣の部屋も、なんだかシミがある気がする」という重要な情報をお伺いしました。

そこで、すぐに隣のお部屋も拝見させていただきました。

すると、先ほどのお部屋で雨漏り痕があった場所の、まさに真裏にあたる壁や天井部分にも、同様の雨染みが発生していることを確認いたしました。

目に見えない雨漏りも発見!サーモグラフィカメラによる専門調査

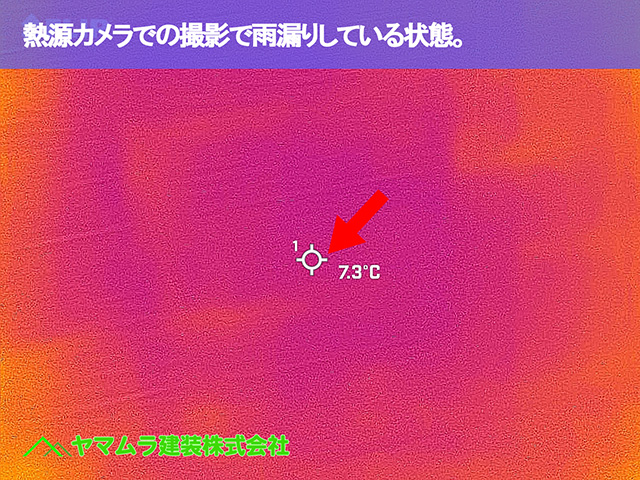

目視で天井や壁の雨染みを確認した後、さらに詳しく「目に見えない天井裏」の被害状況を把握するため、専用のサーモグラフィカメラによる調査を行いました。

サーモグラフィカメラは、物の表面温度の違いを色で映し出すことができる特殊なカメラです。

この調査の原理はとてもシンプルです。

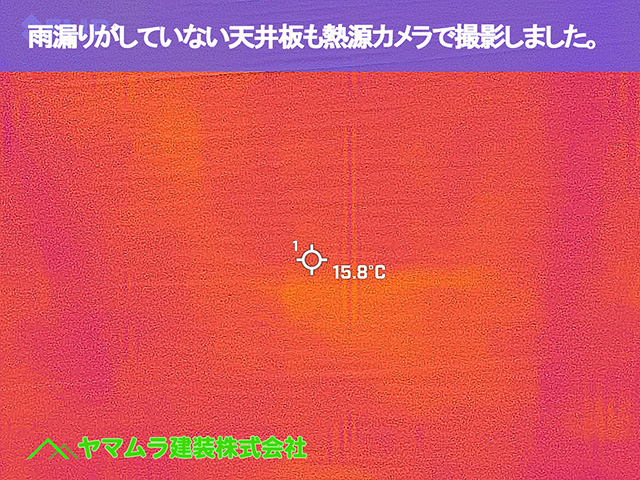

通常、室内の熱は天井付近に集まりやすいため、雨漏りしていない正常な天井裏は、サーモグラフィ画像では赤やオレンジといった「暖色系」で写ります。

しかし、もし雨水が浸入して天井裏の断熱材や木材が湿っていると、その水分によって温度が下がるため、その箇所は青や「紫色といった寒色系」で映し出されます。

今回、雨漏りの痕跡があった場所を撮影してみたところ、やはりその部分を中心に「紫色」に写りました。

これは、現在進行形で雨水が存在しているか、あるいは過去の雨水が抜けきらずに内部に留まり、周囲より明らかに温度が低くなっている証拠です。

お客様にも実際の画像をお見せし、正常な箇所(暖色系)との色の違いを比較しながら、天井裏で何が起こっているのかを分かりやすくご説明させていただきました。

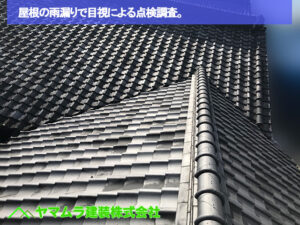

原因は屋根か?和風二階建て住宅の屋根点検の進め方

室内の天井、押入れ、隣の部屋、そしてサーモグラフィカメラの調査結果から、雨漏りはかなり広範囲に及んでいることが判明しました。

雨水が浸入している位置関係から、私たちは「雨漏りの根本的な原因は、屋根にある可能性が非常に高い」と判断いたしました。

そこで、お客様にご状況をご説明し、ご了承をいただいた上で、屋根に登って直接原因を探索する調査に進みました。

今回のお住まいは、和風の二階建てで、一階部分にも屋根(下屋)がある造りです。

このような建物の場合、二階の屋根に登るためには慎重な手順と安全確保が必要です。

まず、一階の屋根(下屋)に脚立で安全に登ります。

次に、滑りやすくデリケートな瓦を傷めないよう、専用の工具(屋根馬やラダーなど)を使って足場板をしっかりと設置します。

その安定した足場板を利用して、二階の屋根に登るための脚立を安全に掛けます。

こうすることで、職人も安全に、かつ屋根瓦に負担をかけずに二階の屋根まで上がることができます。

準備を整え、いよいよ雨漏りの原因特定のため、二階の屋根瓦の状態や棟(むね)の状態などを詳しく点検していきます。

屋根の「谷樋」に複数の穴!和風住宅でよくある落とし穴

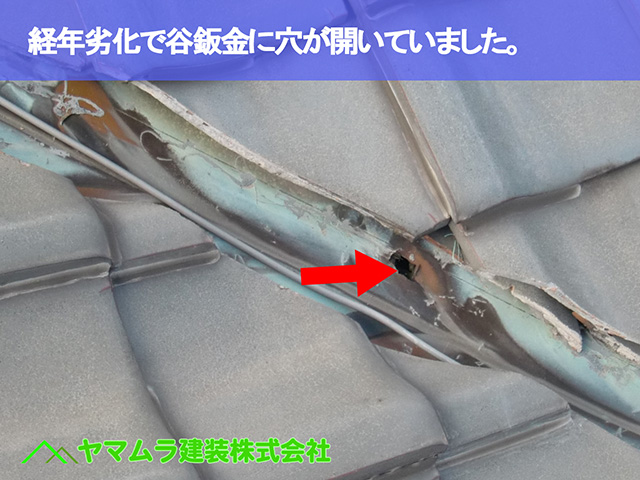

安全に二階の屋根に登り、室内の雨漏り箇所と照らし合わせながら、慎重に点検調査を進めました。

瓦の割れやズレなども確認しながら屋根全体をくまなく調査した結果、ついに雨漏りの根本的な原因となっている箇所を特定いたしました。

原因は、屋根と屋根が交差する「谷」の部分に設置されている「谷樋(たにどい)」という金属製の部材でした。

谷樋は、屋根に降った雨を集めて軒先へ排水するとても重要な役割を担う部分です。

その谷樋の鉄板が、長年の風雨や紫外線の影響(経年劣化)により腐食し、なんと1か所だけでなく、複数個所にわたって「穴」が開いてしまっていました。

これでは、雨が降るたびにその穴から大量の雨水が屋根裏へと浸入し、室内の広範囲な雨漏りを引き起こしてしまいます。

特に、今回のような和風の屋根瓦(釉薬瓦)と、昔の谷樋(亜鉛鉄板など)の組み合わせは、雨水の影響で金属の腐食が早まることがあり、この築年数の和風住宅では、谷樋の穴あきが雨漏りの原因となっているケースは非常に多いです。

【東浦町 雨漏り調査報告】点検結果のご説明と、谷樋交換工事のご提案

特定した「谷樋(たにどい)」の穴をさらに詳しく点検していると、谷樋の表面に小さな屋根瓦の破片が置かれているのを発見しました。

これは何かのゴミではなく、谷部分の瓦を加工して取り付ける際に、その瓦がずり落ちないよう、高さ調整と支え(くさび)の目的で意図的に差し込まれたものでした。

このような施工時の細かい状況も含め、屋根全体の目視による点検調査をすべて完了いたしました。 }

事務所に戻る前に、お客様に改めてお時間をいただき、調査中に撮影した屋根の谷樋の穴や、瓦の状況が分かる写真をその場でお見せしました。

写真をご覧いただきながら、雨漏りの根本的な原因が「谷樋鉄板の穴あき」であることを改めてご説明し、これを解決するための具体的な修理方法をご提案させていただきました。

ご提案内容は、既存の谷樋をすべて撤去し、新しく耐久性の高い谷樋に取り替える「谷樋交換工事」です。

後日、このご提案内容に基づいた詳細なお見積書を作成し、お客様のもとへお持ちいたしました。

FAQ(よくある質問)

Q1. 天井にシミがあるのですが、雨漏りかどうかわかりません。調査だけでもお願いできますか?

A1. 天井のシミは雨漏りの初期症状である可能性が高いです。

調査のみのご依頼も承っておりますので、被害が広がる前にご相談ください。

Q2. サーモグラフィ調査とはどのようなものですか?

A2. 表面温度を色で可視化するカメラを使用します。

壁や天井を壊すことなく、内部に含まれる水分(温度が低い部分)を特定できるため、目に見えない雨漏りの発見に役立ちます。

Q3. 「谷樋(たにどい)」とは何ですか?なぜそこから雨漏りするのですか?

A3. 屋根の面と面が合わさる「谷」の部分にある、雨水の通り道となる板金です。

雨水が集中して流れる場所なので、経年劣化で錆びたり穴が開いたりしやすく、雨漏りの原因になりやすい箇所です。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓