知多市【隅棟瓦修理】隅棟の葺き直し作業の様子!瓦の積み方から台風に備える緊結・雨漏りを止める漆喰防水仕上げまで

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

知多市の屋根修理|隅棟葺き直しの職人技と雨漏りを止める最終仕上げ

知多市にてご依頼いただいた屋根の雨漏り修理の続報です。

前回までに、雨漏り原因の「隅棟(すみむね)」を解体し、劣化した屋根土を撤去。

新しい土台を設置しました。

いよいよ今回は、棟を元通りに復元する「葺き直し」作業です。

清掃して保管しておいた瓦を、職人が一段ずつ正確に積み直し、雨漏りを確実に止めるまでの工程を詳しくご紹介します。

知多市の屋根雨漏り修理|隅棟(すみむね)の葺き直し作業を開始します

知多市にて、取引先のリフォーム会社様よりご依頼いただいた屋根の雨漏り修理の続報です。

前回までのブログでは、雨漏りの原因となっていた隅棟(すみむね)を解体し、積み上げられていた古い棟瓦を順番に取り外していきました。

そして、劣化した屋根土をすべて撤去し、新しい棟の土台となる屋根土を隅棟の中心に設置したところまでをご紹介しました。

今回の現場ブログでは、いよいよ棟を元通りに復元していく「葺き直し(ふきなおし)」作業に入ります。

葺き直しとは、一度解体した瓦を再利用して、もう一度積み直す工事のことです。

工事の最初に丁寧に取り外し、きれいに掃除して保管しておいた棟瓦を、新しく置いた土台の屋根土の上に、一段ずつ正確に取り付けていく様子をご紹介いたします。

雨漏りを確実に止め、丈夫で美しい棟に戻すための大切な工程です。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『知多市【隅棟瓦修理】屋根の雨漏り修理依頼!原因の隅棟を葺き直し工事で根本解決!瓦の解体・古い屋根土の撤去・清掃下準備』

目次

隅棟(すみむね)を葺き直す職人の技術

知多市で進めている屋根の雨漏り修理の続報です。

今回は、いよいよ隅棟(すみむね)を復元していく、職人の腕の見せ所ともいえる「葺き直し」作業をご紹介します。

まず、一段目の「熨斗瓦(のしがわら)」を取り付けていきます。

この時、基準となるのが棟全体の横幅です。棟の幅は、先端に取り付けられている「鬼瓦」の幅を基準に決定します。

前回のブログで、鬼瓦の幅に合わせて「水糸(みずいと)」というガイドラインを張りました。

一段目の瓦は、この水糸に触れないよう、ミリ単位の精度で真っすぐに並べていきます。

ここで一つ、職人の工夫があります。

使用する熨斗瓦は、そのまま一枚使うのではなく、わざと真ん中で半分に割って使用します。

なぜ半分にするかというと、棟は上に行くほど少しずつ細く(すぼまっていく)ように積むのが美しく、また丈夫な形だからです。瓦を半分にすることで、この形状を作りやすくなります。

さらに、棟の中心部分に、接着剤の役割を果たす「屋根土」をしっかりと詰め込むスペースが生まれます。

この中心の土が、積み上げる瓦を内側からがっちりと固定し、雨漏りしない強い棟を作り上げるのです。

屋根の雨漏りと棟崩れの原因?「熨斗瓦(のしがわら)」の危険な施工例

棟を積む際は「熨斗瓦(のしがわら)」を半分に割って使うとご説明しました。

これは棟の中心に土をしっかり詰め、強度を高めるための重要な工程です。

ただし、例外的に大きな鬼瓦に合わせて棟の幅を広げたい場合、あえて一枚物の熨斗瓦を使う専門的な技術もあります。

しかし私たちが修繕工事で屋根を調査すると、雨漏りや棟崩れの原因となりやすい、別の「一枚物の施工」を見かけることがあります。

それは、棟の途中から最上段(冠瓦)のすぐ下まで、熨斗瓦を半分に割らずに「一枚物のまま」積み上げているケースです。

この工法では、棟の中心部に十分な屋根土を詰めるスペースが確保しにくくなります。

その結果、瓦同士の固定が甘くなり、地震の揺れや強風で棟がズレたり、隙間から雨水が浸入して雨漏りを引き起こしたりする危険性が高まるのです。

特に、築35年以上が経過したお住まいで、短い隅棟(すみむね)が少ない段数(例えば熨斗瓦二段)で仕上げられている場合に、この施工が見受けられることがあります。

昔の住宅建設ラッシュで職人が不足していた時代背景も、こうした施工が行われた一因かもしれません。

屋根の耐久性は、見えない部分の施工品質によって大きく左右されます。

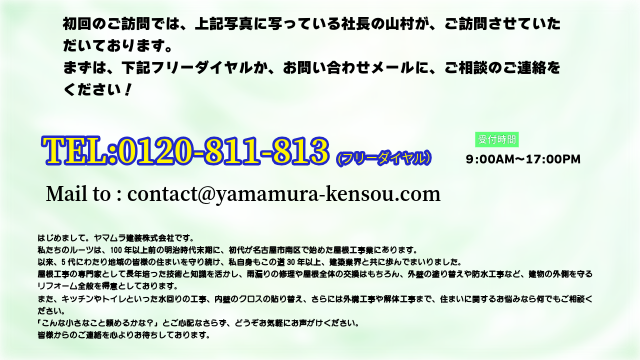

台風や地震に備える「棟の緊結」作業

屋根の耐久性、特に台風や地震に対する強度を高めるための重要な「緊結(きんけつ)」作業についてご紹介します。

熨斗瓦(のしがわら)を一段目、二段目と積み上げていく際、ただ屋根土で接着するだけではありません。

一段目と二段目の熨斗瓦の間に、棟全体を固定するための丈夫な「緊結用の針金」を、輪っかにした状態で挟み込んでいきます。

この針金は、すべての棟瓦を積み終えた最後に、棟全体を一本に縛り上げ、屋根にがっちりと固定するために使用します。

熨斗瓦同士で針金を挟み込むことで、屋根土の接着力と、上から積む瓦の重みによって、針金が簡単に抜けないよう強固に固定される仕組みです。

ちなみに、今回は一段目と二段目の間に挟みましたが、棟の高さや形状によっては、二段目と三段目の間に入れるなど、最も強度が出るよう判断して施工位置を変えています。

見えない部分のこうした工夫が、安心・安全な屋根を支えています。

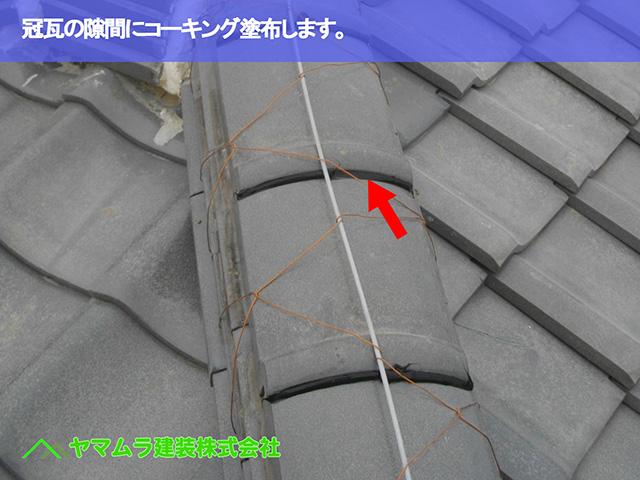

隅棟(すみむね)葺き直しの仕上げ「冠瓦」と「緊結」

解体時にきれいに清掃して確保しておいた「熨斗瓦(のしがわら)」を、新しい屋根土を挟みながら、一段ずつ丁寧に隅棟(すみむね)に積み上げていきます。

以前ご説明した通り、熨斗瓦は半分に割って施工するため、棟の中心部分は屋根土が詰まった状態になっています。

このままでは、棟の頂点から雨水が浸入してしまうため、しっかりと「蓋」をする必要があります。

そこで、積み上げた熨斗瓦の最頂点に、「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」と呼ばれる専用の瓦を被せるように取り付けます。

これにより、棟の中心部を雨水から完全に守ることができます。

そして最後の仕上げが、棟全体を固定する「緊結(きんけつ)」作業です。

途中の工程で熨斗瓦の間に仕込んでおいた針金の輪に、さらに針金を通し、棟全体がズレたり崩れたりしないよう、屋根にがっちりと縛り付けて固定します。

これで雨漏りの心配がなくなり、丈夫で美しい隅棟が蘇ります。

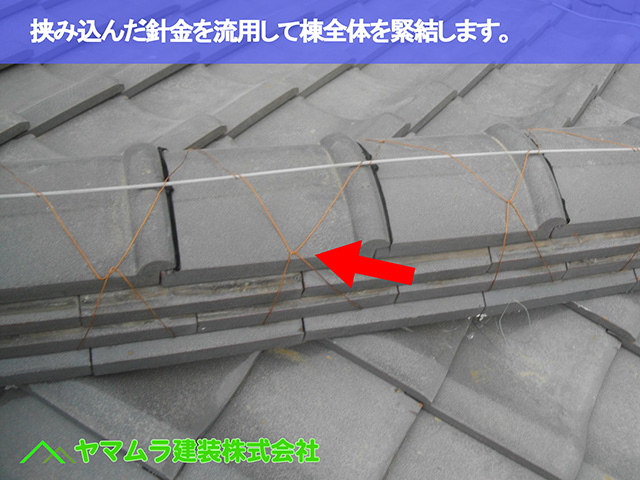

雨漏りを防ぐ最終仕上げ「漆喰(しっくい)」防水

知多市で進めてきた隅棟(すみむね)の葺き直し工事も、いよいよ最終段階の仕上げ作業です。

前回までに棟瓦を積み上げ、針金で強固に固定しましたが、最後の「防水処理」として、隙間を「漆喰(しっくい)」で埋めていきます。

瓦や土だけでは、どうしても雨水が浸入してしまうわずかな隙間が残るため、この作業が雨漏り再発防止の鍵となります。

まず、葺き直した隅棟と、屋根瓦が接する土台部分(接地点)に、雨水が入り込まないよう漆喰を丁寧に塗り重ねていきます。

また、屋根の一番高い部分である「大棟(おおむね)」と、今回修理した「隅棟」が交差する合流部分も、雨水が集中しやすい箇所です。

ここもしっかりと漆喰を塗り、水の通り道を塞ぎます。

さらに、棟の先端にある「鬼瓦」の後ろ側(背中部分)と、積み上げた棟瓦とのつなぎ目にも、見逃しやすい小さな隙間が空いてしまいます。

こうした細かい隙間も漆喰で丁寧に埋め、雨水の浸入経路を完全に断ち切ります。

これで丈夫で雨漏りの心配がない屋根の完成です。

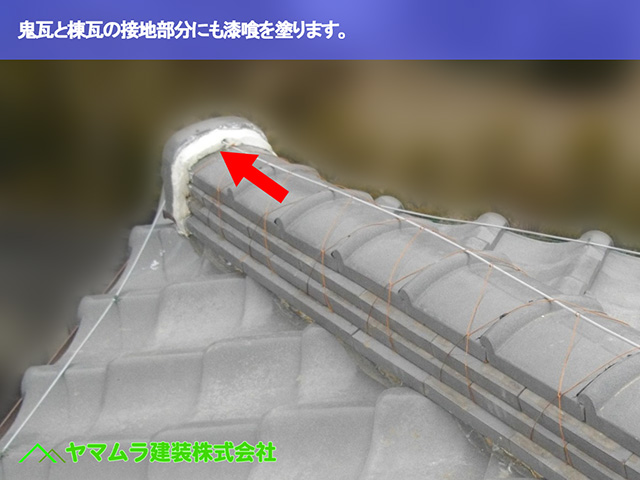

知多市の屋根雨漏り修理が完了|最終防水仕上げ(コーキングと漆喰)

知多市で進めてまいりました屋根の雨漏り修理工事が、いよいよ完了となります。

今回は、雨漏りの再発を防ぐための、最終的な防水仕上げの様子をご紹介します。

前回、棟の隙間を漆喰(しっくい)で埋める作業をお伝えしましたが、さらに防水性を高めるため、念押しの処理を行います。

まず、棟の頂点に取り付けた「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」の一枚一枚のつなぎ目(接続部分)に、専用のコーキング材を充填します。

これにより、瓦同士の結束を強め、台風などの強風による瓦のめくれや、横殴りの雨が吹き込むのを防ぎます。

また、今回修理した「隅棟(すみむね)」と、屋根の一番高い「大棟(おおむね)」が合流する部分は、構造上どうしても雨水が集中しやすい箇所です。

この重要な部分にも、再度、屋根漆喰を念入りに塗り重ね、雨水の浸入経路を完全に塞ぎます。

数回にわたり、雨漏りしていた隅棟を一度解体し、取り外した棟瓦を使って美しく積み直す「葺き直し工事」の様子をご紹介いたしました。

これで雨漏りの心配もなくなり、丈夫な屋根が蘇りました。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

『【隅棟瓦修理】知多市 屋根雨漏り原因は隅棟の隙間?瓦を解体し屋根土を撤去!漆喰防水で仕上げる葺き直し工事!』