知多市【隅棟瓦修理】屋根の雨漏り修理依頼!原因の隅棟を葺き直し工事で根本解決!瓦の解体・古い屋根土の撤去・清掃下準備

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

屋根の雨漏りを止める「隅棟」葺き直し工事の重要工程

知多市で屋根の雨漏り修理を行いました。

今回は個人のお客様ではなく、いつもお世話になっているリフォーム屋さんでもある企業様からのご依頼です。

雨漏りの原因を調べたところ、屋根の角の部分「隅棟(すみむね)」から水が入っていることが分かりました。

そこで、問題の隅棟を一度すべて解体し、新しく積み直す「葺き直し工事」をご提案。

まずは古い瓦と土を取り除く、修理の第一段階の様子からご覧ください。

知多市で屋根の雨漏り修理|隅棟(すみむね)の葺き直し工事

こんにちは。知多市にて、屋根の雨漏り修理のご依頼をいただきました。

今回は、いつもお世話になっているリフォーム会社様からのご相談です。

雨漏りの原因を調査したところ、屋根の角の部分である「隅棟(すみむね)」の一箇所から水が浸入していることが判明したそうです。

屋根の棟は、瓦と土で何層にも積み上げられていますが、経年劣化で土が痩せたり、瓦がずれたりすると、そこから雨水が入ってしまうことがあります。

お客様との打ち合わせを経て、この問題の隅棟を一度すべて解体し、もう一度きれいに積み直す「葺き直し工事」を行うことになりました。

今回のブログでは、まず隅棟に積まれた「熨斗瓦(のしがわら)」を丁寧に解体し、内部の古くなった屋根土を取り除いていく、修理の第一段階の様子をご紹介いたします。

弊社は普段、個人のお客様からのご相談をメインとしていますが、このように専門的な屋根の技術を信頼いただき、同業のプロである企業様から修理を任せていただくこともございます。

屋根の雨漏りでお困りの際は、安心してご相談ください。

目次

屋根の雨漏り修理:隅棟(すみむね)の解体と瓦の清掃作業

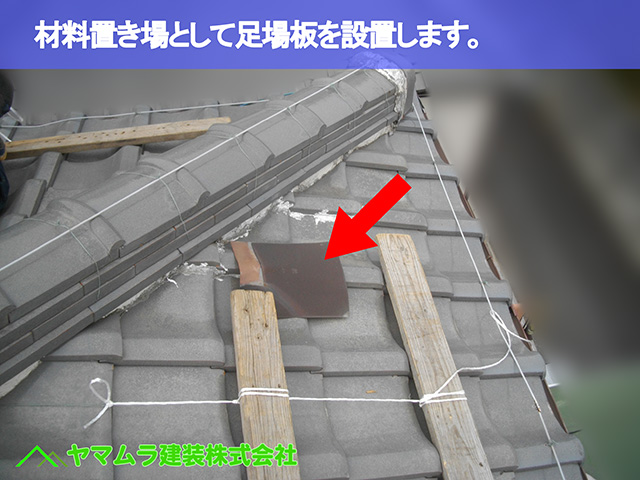

まず、安全に作業を進めるため、修理箇所の周囲の屋根上に「足場板」を設置します。

屋根の上は滑りやすく危険なため、こうして作業スペースを確保することが大切です。

この板の上には、取り外した瓦や、後で使う道具、古い土を入れる土嚢袋などを置いておきます。

準備が整ったら、いよいよ隅棟を解体していきます。

積み上げられている棟瓦を、一番上から一段ずつ、慎重に取り外していきます。

これらの瓦は、きれいに掃除して、葺き直し工事で再び使用します。

瓦にこびり付いている古い屋根土を丁寧にそぎ落とし、清掃します。

そして、先ほど設置した足場板の上に、割れたり落ちたりしないよう、きちんと並べて保管します。

地道な作業ですが、雨漏りを根本から解決するために欠かせない工程です。

劣化した「屋根土」を撤去します

雨漏りの原因箇所である隅棟(すみむね)の瓦を、一段ずつ丁寧に取り外しました。

すべての瓦を取り除くと、その下から棟の土台となっていた「屋根土(やねつち)」が姿を現しました。

写真でも分かる通り、この屋根土は長年の雨風にさらされて固く風化してしまっています。

土が痩せて隙間ができると、そこから雨水が浸入し、雨漏りの原因となります。

この古くなった屋根土を、スコップや道具を使って細かく砕きながら、土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めていきます。

隅棟部分の土をすべて取り除き、屋根をきれいな状態に戻します。

一度このように劣化してしまった屋根土は、残念ながら再利用することができません。

土嚢袋に詰めた土はすべて屋根から下ろし、産業廃棄物として法律に基づき適切に処理します。

雨漏りを根本から直すためには、この見えない土台部分の撤去作業が非常に重要です。

雨漏り修理のための下地清掃

隅棟(すみむね)の瓦を解体し、内部の古くなった屋根土をすべて撤去しました。

屋根土が完全に取り除かれると、棟で隠れていた屋根面が現れます。

ここで注意が必要なのが、棟の両脇にある「隅棟際(すみむねぎわ)の瓦」です。

これらは棟に合わせて小さくカットされており、普段は上に乗っている屋根土の重さで固定されています。

その重しがなくなるため、この小さな瓦が不安定になり、屋根からズレ落ちてしまう危険性があります。

作業中は、これらの瓦が動かないように細心の注意を払います。

そして、この上から新しく屋根土を置き、熨斗瓦(のしがわら)を積み直していくため、隅棟の周辺をきれいに掃除します。

古い土の欠片やゴミが残っていると、次の工事の精度が落ち、雨漏りの再発にもつながりかねません。

見えない部分ですが、丈夫な屋根を取り戻すために非常に重要な工程です。

雨漏りを止める隅棟(すみむね)葺き直しの下準備

古い屋根土を撤去し、隅棟(すみむね)周辺をきれいに清掃しました。

いよいよ、瓦を積み直す(葺き直す)工程に入りますが、その前の非常に重要な「下準備」の様子をご紹介します。

まず、隅棟の先端で屋根の顔ともなる「鬼瓦」が、台風や地震で動かないよう、新しい丈夫な針金を使ってしっかりと固定(緊結)します。

次に、この後「熨斗瓦(のしがわら)」を真っすぐに美しく積み上げるため、棟の幅に合わせて両端に「水糸(みずいと)」と呼ばれる基準線をピンと張ります。

この水糸が正確なガイドラインとなり、仕上がりの美しさを左右する大切な工程です。

水糸を張ったら、その内側に新しい「屋根土」を置いていきます。

この屋根土は、ただの土ではありません。

一段目の熨斗瓦をしっかりと支える「土台」になると同時に、前回お話しした、棟の脇にある小さな瓦がズレ落ちないように押さえる「重し」としての重要な役割も果たしています。

これで、雨漏りを確実に止め、丈夫で美しい棟を復元するための段取りが整いました。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『知多市【隅棟瓦修理】隅棟の葺き直し作業の様子!瓦の積み方から台風に備える緊結・雨漏りを止める漆喰防水仕上げまで』