大府市【谷鈑金交換】雨漏り注意!瓦屋根と銅板の谷樋は相性が悪い?穴が開く前の谷樋交換工事とルーフィング防水の重要性

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

大府市|瓦屋根の雨漏り防ぐ!「銅板の谷樋」交換工事の全手順と防水のキモ

「瓦屋根の下にある銅板が変色している…」

大府市のお客様から、そんなご相談をいただき屋根修繕を行いました。

瓦と銅板製の谷樋(たにどい)は、実は相性が悪く、放置すると穴が開いて雨漏りの原因になることも。

今回は、雨漏りが発生する前に行った谷樋交換工事について、瓦を一枚一枚丁寧に戻す工夫や、雨漏りを防ぐ「ルーフィング」の重要性、そして危険な「手抜き工事」の見分け方まで、詳しくご紹介します。

大府市の屋根修繕|瓦屋根の下にある「銅板の谷樋」は雨漏りにご注意!

先日、大府市にお住まいのお客様より、屋根の修繕工事のご依頼をいただきました。

現場を拝見すると、軒先部分に立派な銅板屋根があり、そこから続く形で屋根瓦が施工されているお住まいでした。

ご相談内容は、その銅板屋根から屋根瓦の下を通り、雨水を集めて流す「谷樋(たにどい)」という部材の劣化です。

長年の雨水の影響で、谷樋の表面が変色し、傷みが見られました。この谷樋は材質が銅板でできていました。

実は、屋根瓦と銅板製の谷樋は、組み合わせとして注意が必要な場合があります。

瓦の種類によっては、雨水によって瓦の表面成分が流れ出し、銅板の劣化を早めてしまうことがあるのです。

この状態を放置してしまうと、変色した部分からやがて穴があき、雨漏りを引き起こす可能性が非常に高くなります。

今回は、雨漏りが発生する前に、この谷樋を耐久性の高い新しい部材へ交換する修復作業を行いました。

大府市周辺で同じような屋根の劣化や雨漏りのご心配がございましたら、手遅れになる前にぜひ一度、お気軽にご相談ください。

目次

屋根の谷樋(たにどい)交換工事の手順|瓦を丁寧に戻す工夫

屋根の谷樋(たにどい)交換工事は、ただ部材を取り替えるだけではありません。

お客様の大切なお住まいを守るため、安全かつ丁寧な手順を踏んで作業を進めます。

まず、作業の安全性と効率性を確保するため、屋根の上に専用の金具で足場板を設置します。

これは材料を置いたり、職人が安全に移動したりするために不可欠な準備です。

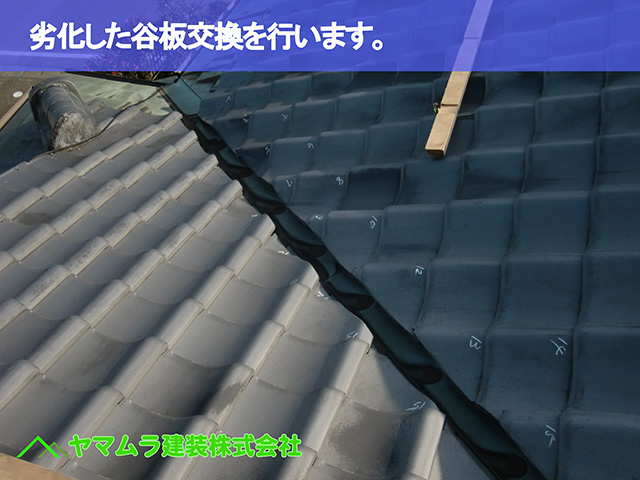

次に、谷樋の交換作業に移ります。

谷樋は屋根瓦の下に施工されているため、谷樋の幅に合わせて、その上にかかっている屋根瓦を一時的に取り外す必要があります。

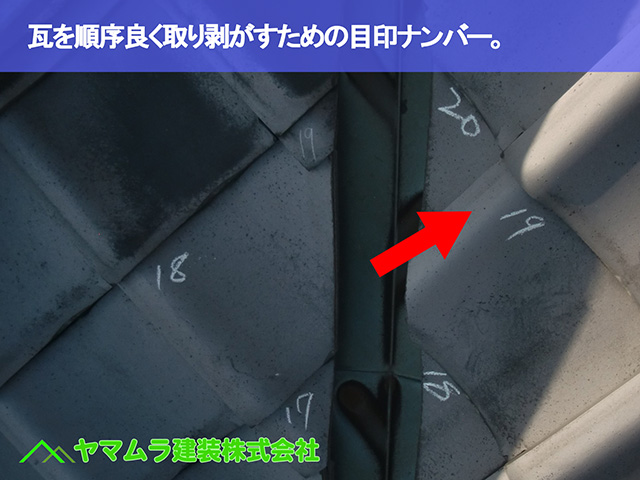

ここで重要なのが、取り外した瓦を工事完了後に「まったく同じ場所」へ正確に戻すことです。

そのために、私たちは「石筆(せきひつ)」という建築用の筆記具を使い、取り外す瓦一枚一枚に番号を振っておきます。

こうすることで、パズルのように正確に元の位置へ復旧させることができます。

ちなみに、この石筆で書いた番号は、作業後に乾いたタオルなどで拭けばきれいに消えますので、瓦が汚れる心配はありません。

このように丁寧な下準備を行ったうえで、劣化した谷樋を取り外し、新しい谷樋を設置します。

その後、番号を付けた瓦を元通りに葺き直して、工事完了となります。

瓦を割らずに慎重に取り外す作業

谷樋(たにどい)交換のために屋根瓦に番号を振る作業をご紹介しました。

今回は、その瓦を実際に取り外していく工程をご説明します。

谷樋は屋根材である瓦の下に設置されているため、交換するにはまず上に乗っている瓦を一時的に撤去しなければなりません。

あらかじめ番号を振った瓦を、一枚一枚、破損させないよう細心の注意を払って丁寧に取り外していきます。

特に長年設置されている瓦は、見えない部分で劣化が進んでいたり、少しの衝撃で割れてしまったりすることがあるため、非常に慎重な作業が求められます。

これらの屋根瓦は、新しい谷樋を設置した後に、再び番号通りに元の位置へ戻していきます。

だからこそ、一枚も割ったり傷つけたりしないよう丁寧に取り扱うことが、工事の品質と仕上がりの美しさに直結します。

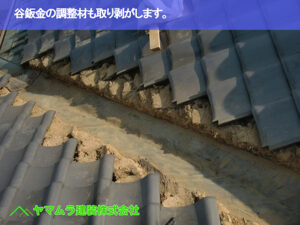

こうして谷樋まわりの瓦をすべて安全に取り除くと、劣化した古い谷樋板金の全体が見えてきます。

この状態になって初めて、谷樋本体の撤去・交換作業へと進むことができるのです。

コーキングだけの「手抜き工事」にご注意!

いよいよ、経年劣化した古い谷樋板金(今回は銅板製でした)本体を撤去する作業に入ります。

軒先(のきさき)から屋根の頂上にあたる棟際(むねぎわ)まで、順番に丁寧に取り外していきます。

ここで、屋根修理における非常に重要な注意点をお伝えしたいと思います。

残念ながら、雨漏りの原因や谷樋の構造を正しく理解していない業者が、手抜き工事とも言える作業を行うケースがあります。

それは、劣化して変色したり穴があきそうになったりしている谷樋の上から、コーキング剤(隙間を埋めるゴム状の補修材)を塗るだけで作業完了としてしまう方法です。

このようなコーキングだけの補修は、雨漏りの根本的な解決には全く役に立ちません。

一時的に水が止まったように見えても、すぐに再発したり、見えない場所で雨漏りが進行したりする危険性が非常に高いのです。

屋根の仕組みを熟知した技術者であれば、絶対に行わない応急処置です。

お客様が信頼できる業者を見極めるためには、まず見積もりをもらった段階で、具体的な作業内容をしっかり聞いてみてください。

できれば複数社から見積もりを取り、金額だけでなく修理方法を比較検討することが重要です。

また、工事を依頼する業者には、作業中や作業前後の「ビフォーアフター写真」を必ず撮ってもらうようお願いすることをお勧めします。

谷樋交換で現れた下地「ルーフィング」と防水の重要性

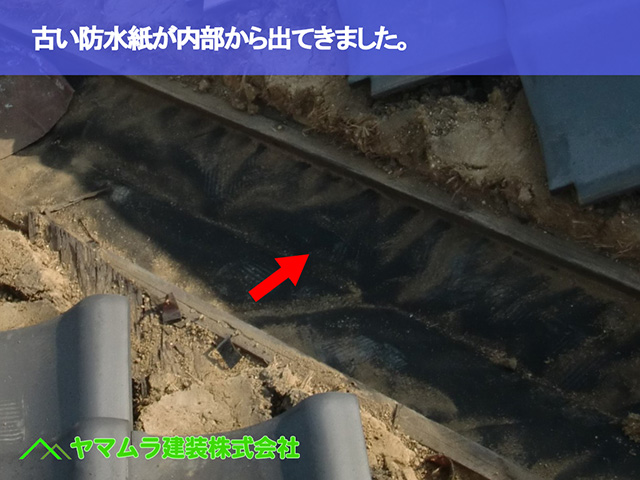

劣化した古い谷樋(たにどい)鉄板を撤去すると、その下から屋根の野地板(のじいた)と、その上に貼られた「ルーフィング」が見えてきました。

ルーフィングとは、屋根材(瓦など)の下に敷く「防水シート」のことで、屋根の二次防水として雨漏りを防ぐ非常に重要な役割を担っています。

今回現れたのは古いタイプのルーフィングで、かなり年数が経過していました。

幸いなことに、まだギリギリのところで穴が開いたり破れたりはしていませんでしたが、劣化が進んでいる状態でした。

このまま新しい谷樋を設置するのではなく、この機会に防水性能を万全にします。

そこで、この古いルーフィNGの上から、新しい高性能なルーフィングを被せて貼る(重ね貼り)作業を行います。

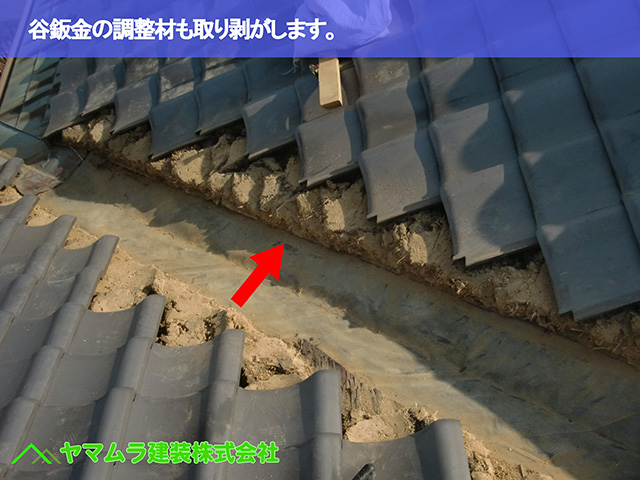

その準備として、まずは谷樋板金の両端に設置されていた「押さえ木」という木材を取り外します。

これにより、新しいルーフィングを隙間なくきれいに貼り付けるためのスペースを確保します。

見えない部分の防水処理こそ、屋根修理の肝心なポイントです。

ルーフィング(防水シート)施工前の「清掃」が命!

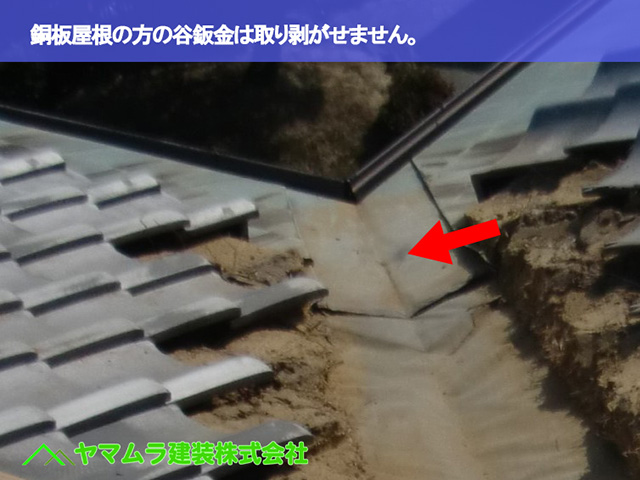

今回ご依頼いただいたお客様のお住まいは、軒先が銅板屋根、その上が屋根瓦という立派な造りで、谷樋(たにどい)も銅板屋根から瓦屋根まで一本でつながっていました。

今回はお客様のご予算や施工範囲のご希望を踏まえ、銅板屋根側の谷樋は既存のものを活かし、瓦屋根が始まる部分で適切に切断・加工する工法を選びました。

そして、瓦屋根側の古い谷樋を撤去した後、いよいよ雨漏りを防ぐための最も重要な工程である「ルーフィング(防水シート)」の施工に入ります。

このルーフィングを貼る前に、私たちは下地の清掃を徹底的に行います。

瓦の下には、どうしても屋根土の塊や小さな石などが落ちていることがあります。

ルーフィング自体は雨水を通さない強さがありますが、もし小石などが挟まったまま施工し、その上を職人が踏んでしまうと、簡単にシートが破れて穴が開いてしまうのです。

一見地味な作業ですが、この丁寧な清掃こそが、将来の雨漏りを防ぐために絶対に手を抜けない、大切な下準備となります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『大府市【谷鈑金交換】谷樋交換の本格作業でルーフィング重ね貼り防水とガルバリウム鋼板設置!水密材と南蛮漆喰で瓦を葺き直し』